雪域高原脫貧影像誌

拚版照片:左圖為(wei) 西藏阿裏地區劄達縣劄布讓村村民金珠德吉在自家的家庭旅館;右圖為(wei) 金珠德吉在家庭旅館裏打掃衛生。古格王國遺址坐落於(yu) 劄布讓村境內(nei) 。近年來,隨著劄達縣“旅遊興(xing) 縣”政策的推進,當地村民巧借“千年古格曆史”大做文化旅遊文章,每年吸引眾(zhong) 多遊客前來參觀,金珠德吉就勢經營起家庭旅館。現在,金珠德吉的家庭旅館已有30多個(ge) 床位,因設施完善、衛生良好還被村裏評為(wei) “金星級”家庭旅館。見到金珠德吉的家庭旅館生意火爆,村民們(men) 紛紛效仿。如今,這個(ge) 隻有36戶144人的小村莊有32戶人家都開了家庭旅館(7月26日攝)。新華社記者 詹彥 攝

西藏,平均海拔4000米以上,高寒缺氧,條件艱苦,是我國唯一的省級集中連片特殊困難地區。

脫貧攻堅戰打響以來,西藏把脫貧攻堅作為(wei) 頭等大事和第一民生工程,製定出台脫貧攻堅綜合規劃、專(zhuan) 項規劃和政策措施,形成涵蓋產(chan) 業(ye) 發展、基礎設施建設、資金投入等多層次、全方位、各領域的脫貧攻堅政策體(ti) 係,構建專(zhuan) 項扶貧、行業(ye) 扶貧、社會(hui) 扶貧、金融扶貧、援藏扶貧“五位一體(ti) ”的大扶貧格局。西藏62.8萬(wan) 建檔立卡貧困人口,每一個(ge) 人都能享受到“因貧施策”帶來的獲得感。

從(cong) 巍峨高聳的珠穆朗瑪峰到波濤洶湧的瀾滄江,從(cong) 雄渾壯闊的羌塘高原到山穀交錯的藏西南鄉(xiang) 村……脫貧攻堅的衝(chong) 鋒號,在雪域高原上嘹亮吹響。

奔跑在脫貧攻堅的路上,西藏農(nong) 牧民的生活每年都在改善。西藏大地,處處洋溢著喜悅,人們(men) 臉上幸福的微笑定格為(wei) 一幅幅美好的畫麵。

拚版照片:左圖為(wei) 西藏阿裏地區改則縣物瑪鄉(xiang) 村民央卓在噶爾縣康樂(le) 新居服裝地毯加工廠;右圖為(wei) 央卓在噶爾縣康樂(le) 新居服裝地毯加工廠工作。2017年,央卓和家人從(cong) 改則縣物瑪鄉(xiang) 搬遷到噶爾縣康樂(le) 新居易地扶貧搬遷安置點,住進了125平方米的新居。2018年7月,央卓和女兒(er) 參加了康樂(le) 新居服裝地毯加工廠的培訓,在家門口找到了工作(7月25日攝)。新華社記者 詹彥 攝

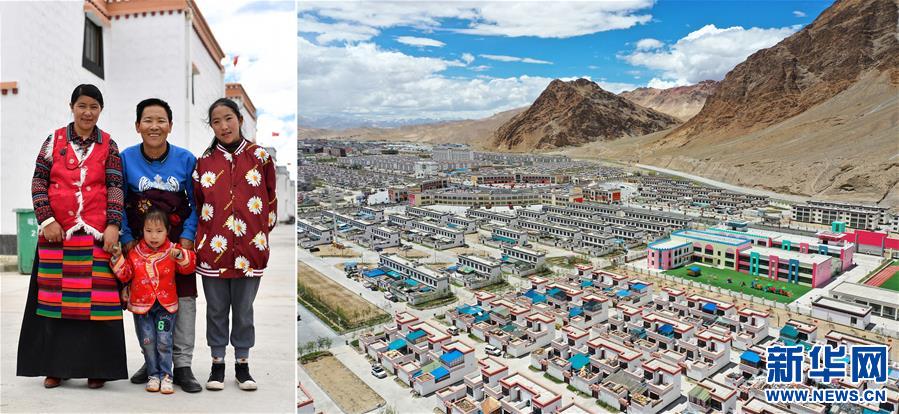

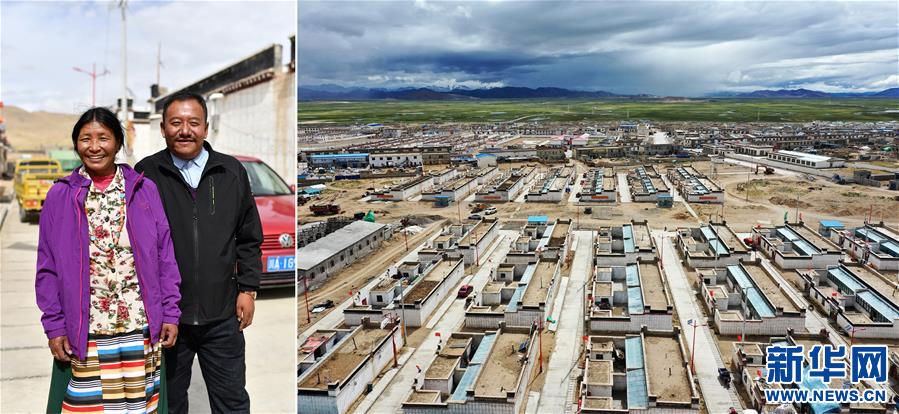

拚版照片:左圖為(wei) 西藏阿裏地區日土縣東(dong) 汝鄉(xiang) 阿汝村村民丹木真(中)和妻子紮西拉姆(左)、女兒(er) 南嘎曲增(右)、小女兒(er) 列旺桑姆在噶爾縣康樂(le) 新居易地扶貧搬遷安置點;右圖為(wei) 噶爾縣康樂(le) 新居易地扶貧搬遷安置點一角(無人機照片)。2018年,丹木真和家人搬遷到噶爾縣康樂(le) 新居易地扶貧搬遷安置點,告別了村裏土木結構的舊房子,住進了150平方米的新居。安置點內(nei) 醫務室、幼兒(er) 園、活動中心等設施齊全,和丹木真一家一樣,從(cong) 阿裏地區改則縣、措勤縣、革吉縣等地搬遷來的2000多名群眾(zhong) 在這裏過上了安居樂(le) 業(ye) 的幸福生活(7月25日攝)。新華社記者 詹彥 攝

拚版照片:左圖為(wei) 西藏日喀則市定日縣克瑪鄉(xiang) 幫布村村民阿羅;右圖為(wei) 阿羅在幫布村犛牛養(yang) 殖農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社領工資。2019年,阿羅把家裏的100多隻羊入股了合作社享受分紅,自己也加入了合作社負責放羊,每個(ge) 月有3000元的收入(7月31日攝)。新華社記者 詹彥 攝

拚版照片:左圖為(wei) 西藏日喀則市拉孜縣查務鄉(xiang) 明瑪村村民倉(cang) 瓊(左)和兒(er) 子群培次仁;右圖為(wei) 拉孜縣民間藝術團在明瑪村易地搬遷點為(wei) 村民表演。明瑪村舊村交通不便,資源匱乏,自然環境惡劣,發展和脫貧受到製約。2016年,當地政府經多次規劃研究,在征求村民意見後,確定將明瑪村整村搬遷。2016年10月,倉(cang) 瓊和家人搬遷到了明瑪村新村。新村交通便利,文化休閑廣場、活動室、學校等基礎設施完善。倉(cang) 瓊和家人商量後,在新村開了一家小商店,一年有1萬(wan) 多元的收入,再加上村裏養(yang) 殖專(zhuan) 業(ye) 合作社的分紅,倉(cang) 瓊一家的日子越來越好(8月2日攝)。新華社記者 詹彥 攝

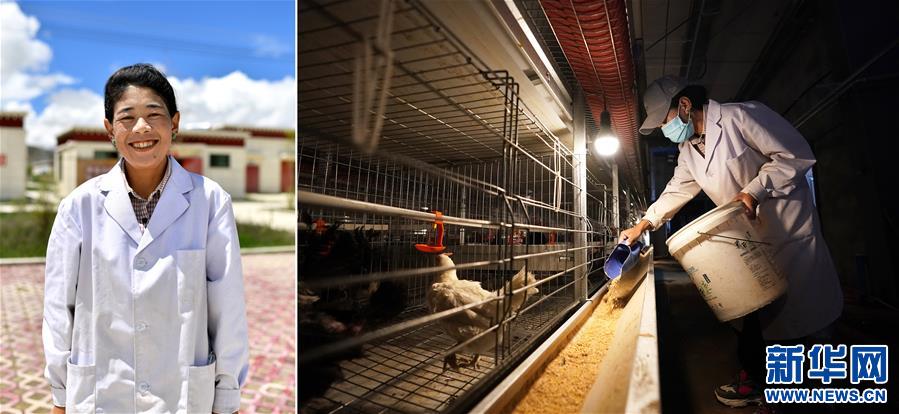

拚版照片:左圖為(wei) 西藏日喀則市拉孜縣曲下鎮吉如村村民卓嘎;右圖為(wei) 卓嘎在拉孜縣拉貴藏雞養(yang) 殖孵化保種基地裏忙碌。2020年年初,卓嘎來到拉貴藏雞養(yang) 殖孵化保種基地工作,很快就學會(hui) 了藏雞的養(yang) 殖技術,在這裏工作,卓嘎每個(ge) 月能拿到4000多元的工資(8月1日攝)。新華社記者 詹彥 攝

拚版照片:左圖為(wei) 西藏昌都市芒康縣納西民族鄉(xiang) 加達村村民土登曲培;右圖為(wei) 土登曲培在芒康縣納西民族鄉(xiang) 三江農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社的苗圃裏忙碌。幾年前,土登曲培來到三江農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作社打工,負責種樹和喂牛,每月有3000多元的收入(5月4日攝)。新華社記者 詹彥 攝

拚版照片:左圖為(wei) 西藏阿裏地區噶爾縣左左鄉(xiang) 上左左村村民宿加在噶爾縣生態農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 園;右圖為(wei) 宿加在噶爾縣生態農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 園查看蔬菜生長情況。2017年,宿加來到噶爾縣生態農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 園打工,學習(xi) 蔬菜種植技術。如今,宿加已成為(wei) 噶爾縣生態農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 園的一把好手,每個(ge) 月有6000元的收入(7月25日攝)。新華社記者 詹彥 攝

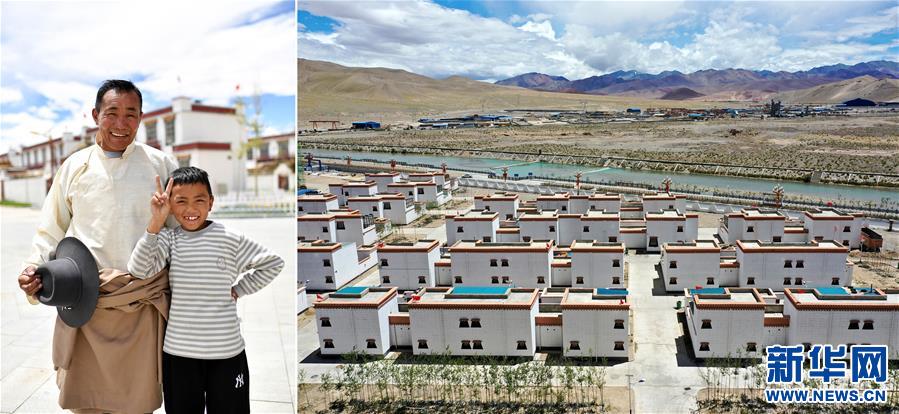

拚版照片:左圖為(wei) 西藏阿裏地區改則縣物瑪鄉(xiang) 村民頓珠多吉(左)和孫子曲達在噶爾縣康樂(le) 新居易地扶貧搬遷安置點;右圖為(wei) 噶爾縣康樂(le) 新居易地扶貧搬遷安置點一角(無人機照片)。2017年,頓珠多吉一家從(cong) 改則縣物瑪鄉(xiang) 搬遷到噶爾縣康樂(le) 新居易地扶貧搬遷安置點,住進了100平方米的新居。在安置點,和頓珠多吉一家一樣,從(cong) 阿裏地區改則縣、措勤縣、革吉縣等地搬遷來的2000多名群眾(zhong) 開啟了更加美好的生活(7月25日攝)。新華社記者 詹彥 攝

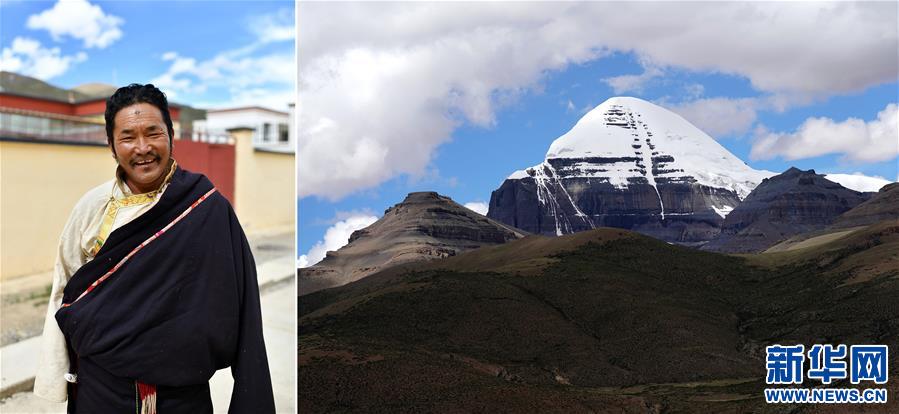

拚版照片:左圖為(wei) 西藏阿裏地區普蘭(lan) 縣巴嘎鄉(xiang) 崗莎村村民崗瑪達傑;右圖為(wei) 位於(yu) 西藏阿裏地區普蘭(lan) 縣境內(nei) 的岡(gang) 仁波齊峰。崗莎村地處海拔6656米的岡(gang) 仁波齊峰腳下。近年來,前來岡(gang) 仁波齊峰轉山旅遊的遊客與(yu) 日俱增,崗莎村借此大力發展旅遊業(ye) ,為(wei) 遊客提供吃、住、行、遊、購等服務。每到旅遊旺季,崗瑪達傑為(wei) 遊客提供騎馬轉山、運輸服務,一年下來有4萬(wan) 多元的收入(7月27日攝)。新華社記者 詹彥 攝

拚版照片:左圖為(wei) 西藏日喀則市仲巴縣帕羊鎮達熱村村民次仁多傑(右)和妻子南塔;右圖為(wei) 帕羊鎮達熱村一角(無人機照片)。2017年,次仁多傑和家人從(cong) 舊村搬遷到了新村,新村設施齊全,交通便利。次仁多傑把家裏的60多隻羊入股了村裏的養(yang) 殖專(zhuan) 業(ye) 合作社,每年能有6000多元的分紅。次仁多傑還在合作社找到了工作,家裏有了穩定的收入,日子越過越紅火(7月29日攝)。新華社記者 詹彥 攝

拚版照片:左圖為(wei) 西藏阿裏地區普蘭(lan) 縣普蘭(lan) 鎮科迦村村民拉姆;右圖為(wei) 拉姆在院子裏晾曬床單。近年來,科迦村采取“合作社+貧困戶”的模式,通過勞務用工、入股分紅等方式吸納群眾(zhong) 就業(ye) ,帶動群眾(zhong) 增收。拉姆在合作社裏工作,一年有5000多元的收入,再加上政策性補貼,拉姆的生活越來越好(7月28日攝)。新華社記者 詹彥 攝

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

索朗央吉的脫貧故事:勤勞創造美好新生活

2018年,脫貧心切的索朗央吉鼓起勇氣找到村委會,她想租借村委會這座地理位置優越的房子開茶館。[詳細] -

脫貧奔小康,阿裏在行動

噶爾縣昆莎鄉噶爾新村的萬畝人工草場上,翠綠間有成群的牛羊悠閑地吃草,希望在這片土地上孕育生長。[詳細] -

“移動帳篷”裏的致富新門路

安多縣強瑪鎮婦女合作社的68套帳篷,由合作社20餘名年輕的成員組成帳篷租賃隊,在各大賽馬節、度假村租賃,搭建帳篷收租金。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信