最近幾天,有一條關(guan) 於(yu) 歐洲的消息值得關(guan) 注:

根據德國媒體(ti) 披露,歐盟委員會(hui) 原本計劃在6月5日公布對中國新能源汽車加征關(guan) 稅的決(jue) 定,現在,這個(ge) 決(jue) 定要被推遲了。

歐洲向著共贏的方向往前一步,我們(men) 應該如何理解?

根據歐洲媒體(ti) 披露的消息,歐盟委員會(hui) 之所以推遲公布對華加征關(guan) 稅,是為(wei) 了避開6月6日至9日舉(ju) 行的歐洲議會(hui) 選舉(ju) 。

原因真的這麽(me) 簡單嗎?我們(men) 可以從(cong) 這次歐洲議會(hui) 選舉(ju) 的形勢說起。

歐洲議會(hui) 選舉(ju) 後的重要議程,是選出新的歐盟委員會(hui) 主席。國研院歐洲所副所長金玲告訴譚主,根據她對歐盟的觀察,對於(yu) 現任主席馮(feng) 德萊恩的連任,歐盟內(nei) 部存在不同意見。

包括德國財政部長克裏斯蒂安·林德納、意大利前總理馬泰奧·倫(lun) 齊等重要的歐洲政治人物都曾表示,歐盟不需要另一個(ge) 馮(feng) 德萊恩。

||林德納(資料圖)在不久前批評馮(feng) 德萊恩,沒有利用她的任期來加強歐洲經濟

當前對馮(feng) 德萊恩的質疑,很大程度集中在她濫用歐盟委員會(hui) 主席的權力上。其中一個(ge) 例子就是,馮(feng) 德萊恩憑借手中的權力,推動了歐盟自主對中國電動汽車發起反補貼調查。

一般來說,這樣的反補貼調查會(hui) 先由歐盟企業(ye) 或相關(guan) 產(chan) 業(ye) 協會(hui) 向歐盟委員會(hui) 提交投訴,歐盟委員會(hui) 再確認產(chan) 業(ye) 界的投訴是否屬實。

這是因為(wei) ,反補貼調查主要針對本土企業(ye) 遭受不公平市場競爭(zheng) 的情況,如果企業(ye) 自己最有“痛感”,當然會(hui) 急於(yu) 尋找解決(jue) 這種情況的方式。

但這次的情況不同。此次對中國新能源汽車的反補貼調查,是歐盟委員會(hui) 主動發起的,宣布調查的正是馮(feng) 德萊恩。而對於(yu) 這次的調查,歐洲汽車供應商協會(hui) 等行業(ye) 組織甚至還表達了詫異,稱“發起調查的消息令我們(men) 大多數人感到意外”。

畢竟,歐盟委員會(hui) 在這類調查上的曆史並不光彩。

譚主此前提到過,在調查中,歐盟委員會(hui) 往往會(hui) 給中國企業(ye) 設置非常高的舉(ju) 證門檻,迫使中國企業(ye) 放棄抗辯。熟悉歐盟貿易法的律師也表示,歐盟委員會(hui) 在這類調查中,還會(hui) 采取非常政治化的方式。

對華加征關(guan) 稅本來就是缺乏事實依據的,而歐盟委員會(hui) 的人事調整也給這項議程增添了更多的不確定性。

最近,馮(feng) 德萊恩本人也有了變化。

馮(feng) 德萊恩最近在不斷強調“加征關(guan) 稅”的兩(liang) 個(ge) 限定條件:對華加征的關(guan) 稅,一定是要有針對性的,不能將加征關(guan) 稅的範圍無節製地擴大。此外,加征關(guan) 稅前也一定要先核實中國的補貼,關(guan) 稅水平要與(yu) 歐洲企業(ye) 的受損害程度相對應。

要知道,在馮(feng) 德萊恩剛剛提出反補貼調查時,歐盟甚至出現了“不害怕和中國打貿易戰”的說法。到今天,對歐盟態度的評價(jia) ,已經軟化成了“歐盟尋求在不引發貿易戰的情況下給中國新能源汽車設置一些障礙”。

這些變化背後,有一些更深層次的原因。如果把時間線拉長,更能看出端倪。

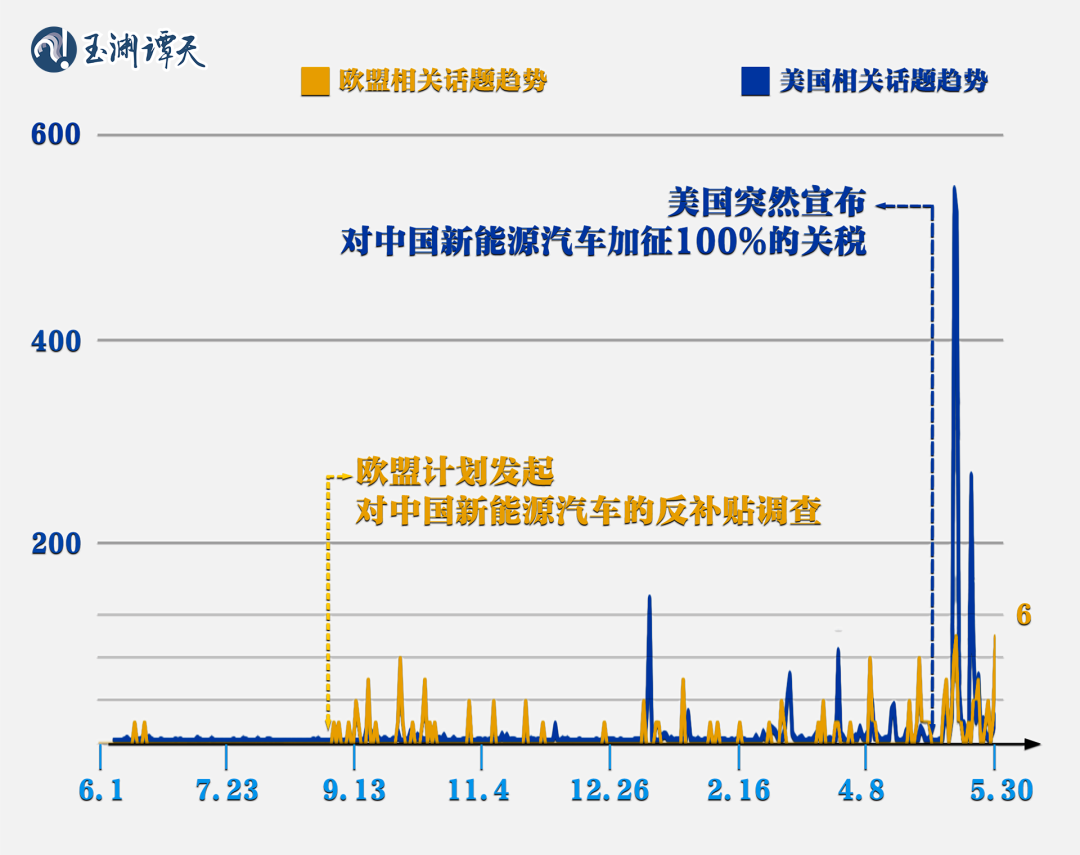

譚主分地區集納了過去一年外媒關(guan) 於(yu) “對中國新能源汽車加征關(guan) 稅”的報道,發現美國和歐洲地區出現了明顯的錯峰:

去年9月,歐盟宣布將對中國新能源汽車發起反補貼調查,帶出了加征關(guan) 稅的話題。今年5月,美國突然宣布對中國新能源汽車加征100%的關(guan) 稅,再次炒熱了這個(ge) 話題。

歐洲首先提出了對中國新能源汽車加征關(guan) 稅的設想,但一年過去,美國卻跑在了前麵,率先落地新的關(guan) 稅措施。

這期間還有一個(ge) 細節是,歐盟推遲對華加征關(guan) 稅,緊接在美國宣布對華加征100%的關(guan) 稅後,相隔僅(jin) 10多天。作為(wei) 美國的盟友,歐盟為(wei) 何沒有選擇緊跟美國的腳步?

同樣是對中國新能源汽車加征關(guan) 稅,美國和歐盟的具體(ti) 考慮卻不盡相同。

這從(cong) 一個(ge) 細節中可以管窺:加稅幅度。歐洲的相關(guan) 智庫指出,預計征收的關(guan) 稅幅度將是20%——這隻有美國的五分之一。

出現這樣的差距,背後對應的事實是,美歐與(yu) 中國新能源汽車行業(ye) 開展合作的緊密程度,也有著明顯的差異。

相較於(yu) 中國出口到美國的新能源汽車隻占出口總量的1.08%,出口到歐洲的比例則高達近40%。

如果說白宮對華加征新關(guan) 稅是“一拳揮在空氣裏”,那歐盟加征新關(guan) 稅,卻在實實在在地影響中歐之間的貿易——中國出口到歐洲的新能源汽車中,有很大一部分本來就是歐洲車企在中國生產(chan) ,再出口到歐洲。對華加征關(guan) 稅,傷(shang) 害的將是中歐共同利益。

關(guan) 注美歐之間的這些不同,有一點值得深入挖掘:美歐加征關(guan) 稅的出發點如何不一樣?

譚主定位到了歐洲媒體(ti) 中,專(zhuan) 門關(guan) 注歐盟的兩(liang) 家媒體(ti) ,歐盟媒體(ti) (Euractiv)和“政客”新聞網歐洲版(POLITICO Europe),集納了過去一個(ge) 月他們(men) 對中國新能源汽車的報道,並提取其中“中國”的關(guan) 聯詞:

可以看到,以“車輛”“部門”“公司”“製造”等詞為(wei) 代表的關(guan) 鍵詞,都指向了新能源行業(ye) 。相比之下,美國媒體(ti) 對同一話題的討論,更側(ce) 重“緊張”“關(guan) 係”“衝(chong) 突”“政治”等指向外交關(guan) 係的關(guan) 鍵詞。

金玲和譚主解釋其中的差別是,相較於(yu) 歐洲,美國有一個(ge) 特點是,它特別關(guan) 注自己對未來領導力的競爭(zheng) ,而不是單純對於(yu) 利益和觀念的競爭(zheng) 。

以美歐雙方是如何理解“競爭(zheng) ”為(wei) 例。在歐洲媒體(ti) 對中國新能源汽車的報道中,與(yu) “競爭(zheng) ”共現得最多的詞是“公平”“國內(nei) ”“自主”等詞;在美國媒體(ti) 的報道中,共現得最多的是“領導”“統治”“外國”等詞。

從(cong) 歐盟是怎麽(me) 提出對華加征關(guan) 稅的,也能印證,歐盟更多地是在關(guan) 注自身。

歐盟媒體(ti) 的一篇報道提到,歐盟幫扶本土企業(ye) 的工具箱並不多,它要麽(me) 是為(wei) 本土企業(ye) 進一步提供補貼,要麽(me) 是對外國企業(ye) 加征關(guan) 稅。但哪種做法更好,歐盟自己其實並不清楚。

這樣的糾結,同樣體(ti) 現在了歐盟的“大腦”,歐盟委員會(hui) 官方智庫的報告裏。

2024年已經接近過半,歐盟委員會(hui) 的官方智庫卻隻成功發表了一份相關(guan) 報告。報告討論了歐洲新能源產(chan) 業(ye) 等關(guan) 鍵未來產(chan) 業(ye) 對中國“去風險”的幾種方式,討論主要聚焦在提高本土產(chan) 業(ye) 的競爭(zheng) 力,以及如何使用與(yu) 貿易保護措施有關(guan) 的工具上。

但報告最終沒有給出具體(ti) 做法,隻說了“去風險”的範圍和深度還需要評估。

在歐盟還沒有解決(jue) 問題的大背景下,美國已經率先通過誇張的加征關(guan) 稅,將中國新能源汽車問題轉化成了一個(ge) 政治站隊問題。

新能源汽車的問題不是孤例。“去風險”的概念也是一個(ge) 很好的例子。

“去風險”首先由歐洲提出,主要目的是對抗美國“脫鉤”的概念。馮(feng) 德萊恩最初提出“去風險”時就曾提到,與(yu) 中國“脫鉤”既不可行,也不符合歐洲利益,“歐中關(guan) 係不是非黑即白,因此,我們(men) 的重點是‘去風險’而不是‘脫鉤’。”

但到了今天,美國接過“去風險”的概念,將“去風險”的範圍無限製地擴大到海事、物流、造船業(ye) 、化工業(ye) 製造等領域,甚至有了回到貿易戰的趨勢,“去風險”和“脫鉤”已經別無二致。

表麵上,美國接受歐洲提出的一些概念,鞏固了與(yu) 歐洲盟友之間的對華共識,但美國的戰略目的始終與(yu) 歐洲背道而馳,所以才會(hui) 出現歐盟這次推遲加征關(guan) 稅的情況。

從(cong) 社交媒體(ti) 上的討論來看,這樣的決(jue) 策也是在順應歐洲人對中國新能源汽車的認知變化。在歐洲常用的社交媒體(ti) 平台“X”上,比起去年歐盟剛發起反補貼調查時,過去一個(ge) 月,對於(yu) 中國新能源汽車的負麵認知在下降,而正麵認知上升了4.8個(ge) 百分點。

||中國新能源汽車亮相德國車展,引發圍觀

從(cong) 歐洲本土汽車行業(ye) 的角度來看,與(yu) 中國合作也才是主流。

德國汽車製造商就提到,“我們(men) 不認為(wei) 我們(men) 的行業(ye) 需要保護”,因為(wei) 在全球範圍內(nei) 的運營給大型汽車製造商帶來了產(chan) 業(ye) 優(you) 勢,而征收進口關(guan) 稅很容易給這種優(you) 勢帶來負麵影響。

這句話說的是,歐洲真的要幫扶本土企業(ye) ,反而離不開中國市場和中國投資的幫助。

對於(yu) 歐洲的大型汽車製造商來說,中國依舊是其最大的單一市場。德國就是典型。此外,中國新能源車企前往德國建廠,也帶去了智能化換電、智能交通、自動駕駛等新的技術合作在德國本土落地。

這樣的合作形式並不隻出現在德國。對於(yu) 法國、西班牙等歐盟國家,它們(men) 有一些有本國特色的汽車製造商,也在複製“德國模式”,與(yu) 中國開展合作:

||法國雷諾集團與(yu) 中國東(dong) 風汽車研發出了“春天”汽車;

||西班牙埃布羅公司與(yu) 奇瑞汽車公司開展了新能源汽車技術領域的各項合作。

這幾天,譚主注意到商務部發布的一個(ge) 細節:中方正在歐洲調研,專(zhuan) 門去到了西班牙的中西車企合資工廠。

||中國商務部部長在西班牙調研

中歐之間沒有根本利益衝(chong) 突,也沒有地緣戰略矛盾,雙方的共同利益遠遠大於(yu) 分歧。歐洲可以和中國談競爭(zheng) ,但競爭(zheng) 不能指向保護主義(yi) 。

中歐之間既有競爭(zheng) ,更有合作,在良性競爭(zheng) 中擴大合作、實現共贏,這才是正確的相處之道。

隻需三步添加“星標”,

第一時間收到新內(nei) 容推送,

不錯過精彩內(nei) 容!

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。