編者按:

生生不息的大運河孕育了兩(liang) 岸繁盛的文化,這些文化印記至今仍保存在浩如煙海的文獻典籍裏。2024年是中國大運河成功申遺十周年,新華日報今起推出“古籍裏的運河”專(zhuan) 欄,從(cong) 古籍的角度出發,打撈運河記憶,挖掘“運河意識”,延續運河文脈,展現江蘇大地上運河文化的千年滄桑,讓古籍說話,讓運河傳(chuan) 聲。

當曆史逐漸湮沒在逝去的時間裏,古籍是最忠誠的見證者。

在大運河申遺成功十周年之際,記者來到運河原點城市揚州,揚州市圖書(shu) 館的古籍文獻室中,一部部泛黃的古籍讓人回歸曆史“現場”:追溯2500年前吳王夫差在古邗溝挖下第一鍬的情景,從(cong) 古邗溝故道7次變身“觸摸”運河的生長脈絡,從(cong) 蒙塵的細節中,一窺忙碌的漕運和鹽運,挖掘揚州城的繁華過往。

運河的“原點”和“生長”

從(cong) 揚州城北郊的螺絲(si) 灣橋向東(dong) 直達黃金壩,長約1.45公裏,有條並不寬闊的河流靜靜流淌,匯入東(dong) 側(ce) 的古運河,這便是中國最早的人工運河遺存——古邗溝故道,也被稱作京杭大運河真正的源頭。

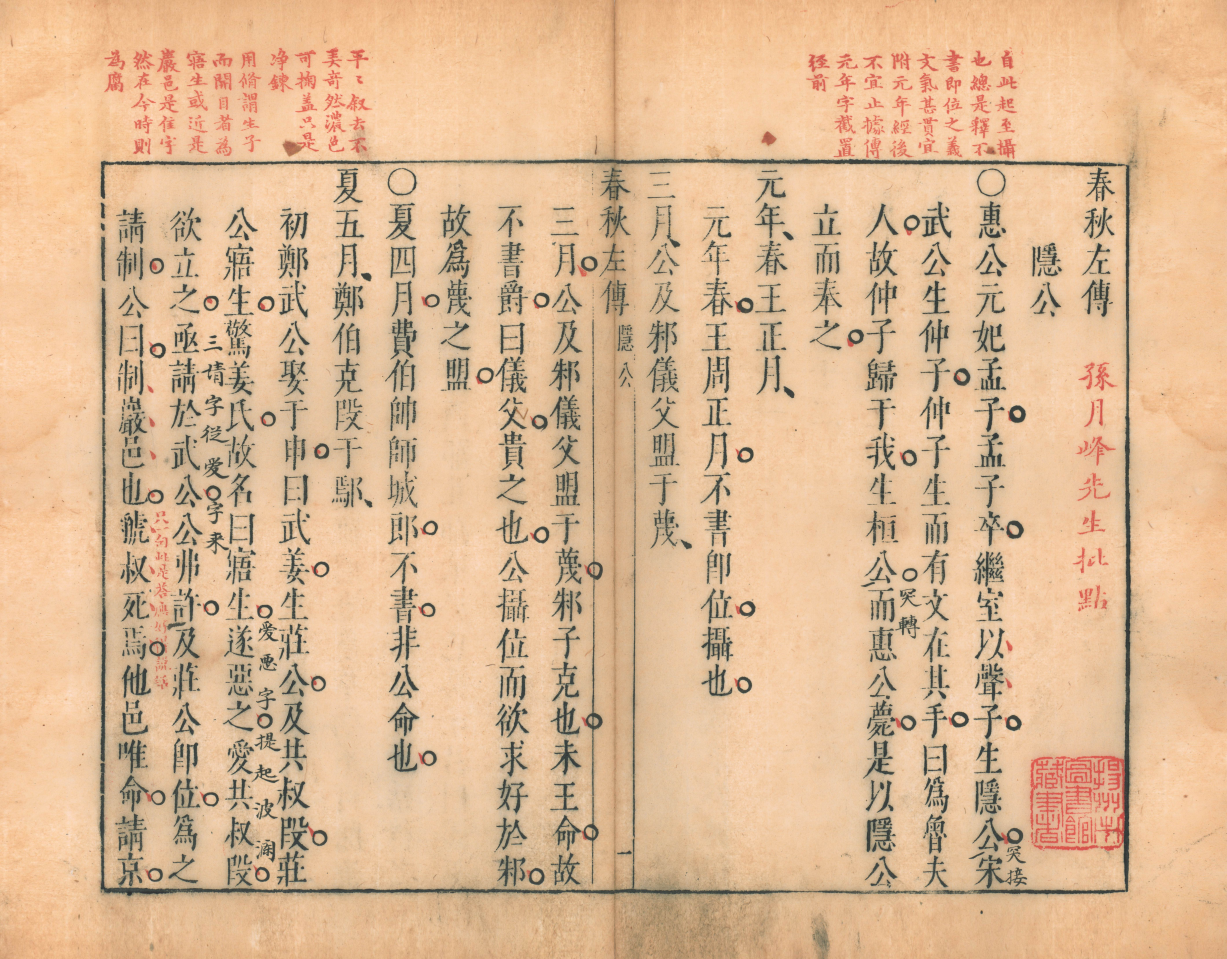

大運河最早出現在古籍中是在春秋時期。揚州市圖書(shu) 館館藏明萬(wan) 曆四十四年孫礦批點、閔齊伋刻朱墨套印體(ti) 《春秋·左傳(chuan) 注》記載,“哀公九年,吳城邗,溝通江淮”,公元前486年,吳王夫差子承父業(ye) ,開始了北伐征程,他吸取了父親(qin) 兵敗的教訓,便另辟蹊徑在長江與(yu) 淮河之間挖了一條人工運河。

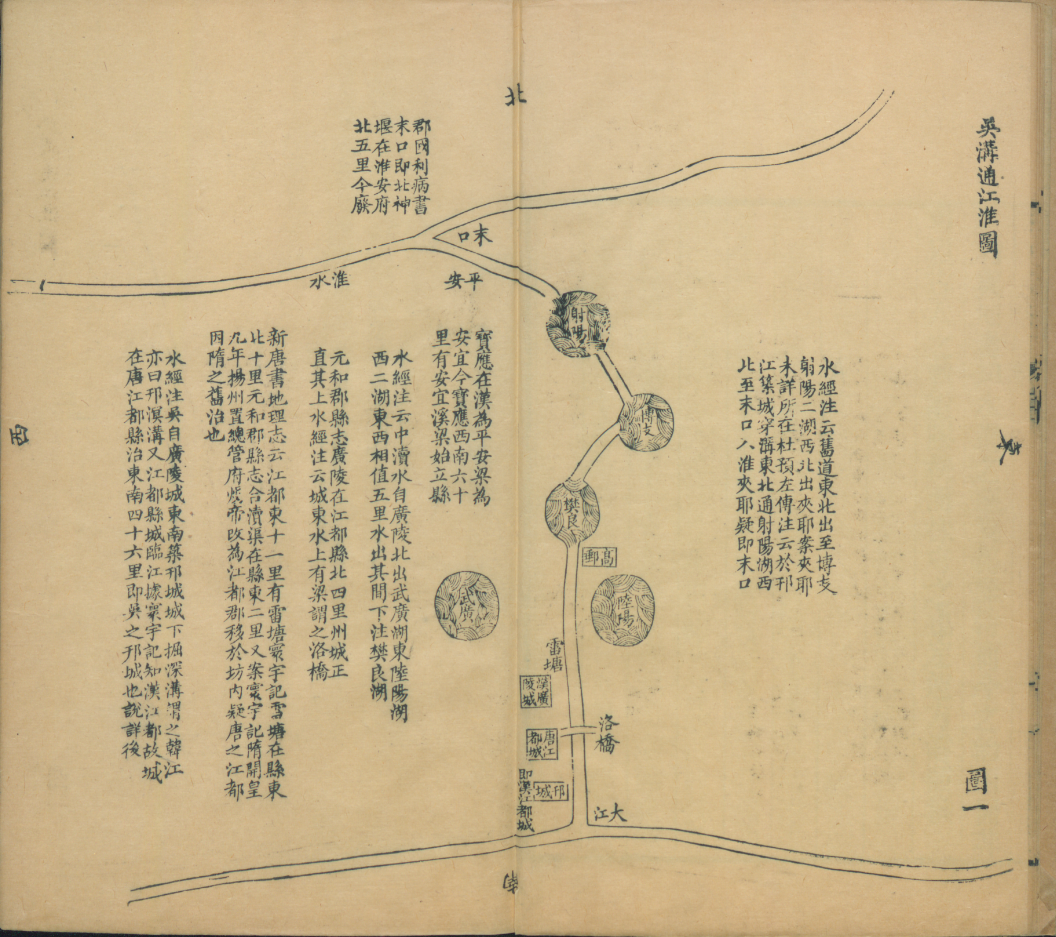

《邗溝故道曆代變遷圖說》(清)徐庭曾撰清光緒三十年(1904)刻本一書(shu) ,曾以地圖的形式展示了邗溝故道以及曆史上的七次變遷。八幅運河圖,圖版詳實,文字簡明,還標注出了水道的變化。

揚州市圖書(shu) 館館長、揚州市古籍保護中心主任朱軍(jun) 介紹說,邗溝的開鑿起初出於(yu) 軍(jun) 事需要,後來成了曆代漕運的主要通道。從(cong) 開鑿至清代光緒年間的七次大的變遷,這八幅運河圖,標注出了水道的變化,是了解邗溝曆史的重要史料,對如今大運河的保護和利用有一定的參考價(jia) 值。朱軍(jun) 說,《邗溝故道曆代變遷圖說》是邗溝1000多年變化的大略演示,從(cong) 圖中可以看出長江岸線南移、長江與(yu) 淮河間湖泊變化以及淮河等因素對運河的影響。“圖中還顯示出為(wei) 了避開山陽灣而開鑿裏運河,這體(ti) 現了大運河開鑿的基本原則——開內(nei) 河,防風險。”朱軍(jun) 說。

從(cong) 古邗溝故道出發,大運河開始“生長”。現藏揚州圖書(shu) 館的清道光二十五年江西撫署刻本《揚州水道記》係清代揚州學派代表人物劉文淇所著。該書(shu) 記錄了大業(ye) 元年隋煬帝開通濟渠的場景:“發淮南民十餘(yu) 萬(wan) 開邗溝,自山陽(今淮安)至揚子(今儀(yi) 征)入江”,修畢當月,隋煬帝就乘坐龍舟,沿著新運河浩浩蕩蕩巡幸江都。在邗溝舊有基礎上,隋煬帝大規模整修擴大,第一次形成了南北貫通的大運河,並連接了海河、黃河、淮河、長江和錢塘江五大水係,全長2700多千米。

運河的開鑿絕非一蹴而就,唐代江沙淤積,令漕運損失嚴(yan) 重,據《舊唐書(shu) ·齊浣傳(chuan) 》記載,“潤州與(yu) 揚州,一江之隔,漕船過江至揚州,要繞道至瓜步沙尾,由儀(yi) 征運口進出,繞道多走60裏水路,船隻還經常在江中被風濤漂損。”

開元二十五年,潤州(今鎮江)刺史齊浣主持開鑿了伊婁河。揚州市文史學者韋明鏵說,伊婁河從(cong) 瓜洲延續到古邗溝南邊的揚子津,大大縮短了江南漕船過江的距離,省去了水陸轉運和迂道之苦。從(cong) 此,瓜洲從(cong) 名不見經傳(chuan) 的渡口迅速發展成“江北第一雄鎮”,每年來往漕船有數百萬(wan) 隻,來往商人絡繹不絕。

京杭大運河的最終改造完成在元朝,元朝著名水利工程專(zhuan) 家郭守敬對大運河進行裁彎取直,從(cong) 取道中原變直通北京,據《郭守敬傳(chuan) 》描述,修築過程中自丞相以下“皆親(qin) 操畚鍤”,工程竣工時,忽必烈極目望去,見積水潭上帆檣蔽日,“舳艫蔽水”,盛況空前,賜名為(wei) “通惠河”,通惠河的開通也標誌著京杭大運河的最終完成。

漕運、鹽運讓揚州成為(wei) 曆史網紅

唐代揚州商賈雲(yun) 集,貿易興(xing) 盛,清代乾隆鼎盛時期,每年經過揚州閘與(yu) 瓜洲閘的船隻近十萬(wan) 艘,揚州鹽業(ye) 達到頂峰。

縱覽揚州圖書(shu) 館的館藏,從(cong) 明代到民國,集中湧現出一批重要的鹽業(ye) 著作,描繪揚州鹽業(ye) 經濟下的社會(hui) 生態圖卷。

揚圖館藏清同治九年(1870)淮南書(shu) 局刻本、方濬頤補刻《兩(liang) 淮鹽法誌》記敘了兩(liang) 淮鹽區生產(chan) 、銷售、轉運、課則等規章,是研究兩(liang) 淮鹽政的重要資料,全麵記述了乾嘉年間兩(liang) 淮鹽業(ye) 全盛時期的麵貌,堪稱淮鹽“黃金時代”的鹽政專(zhuan) 書(shu) 。

淮揚運河雖然屢經變動,但一直承擔著食鹽外運的重要功能。大運河文化帶建設研究院鹽城分院常務副院長陸玉芹說,清代淮鹽的行銷範圍,在明代基礎上雖有所調整,但沒有太大變化,行銷地域遍及江蘇、江西、湖北、湖南、安徽、河南六省。據史料記載及考證,淮南淮北食鹽的行銷都與(yu) 大運河密切相關(guan) 。其中,邗溝支道以及揚州至儀(yi) 征段是淮南食鹽外運的必經河段。

清代鹽政紛繁複雜,尤其是兩(liang) 淮地區。道光十一年(1831年),鹽務專(zhuan) 家陶澍首倡淮北鹽政改革,廢除總商,推行票法,尋找調整政府、納稅商人和消費民眾(zhong) 之間的利益“均衡點”。《淮北票鹽誌略》收錄了陶澍自道光十二年至十八年間,淮北創行票鹽的有關(guan) 奏疏、詳稟、批示、章程、條規、告示等資料,是票鹽製改革集大成的典籍,對後來的鹽務改革有指導意義(yi) 。朱軍(jun) 補充道,“票鹽法”改革中,政府取消了總商分設行店,令民眾(zhong) 可以自行購買(mai) 鹽斤運往售賣。與(yu) 此同時,還降低官鹽成本,簡化了辦事手續,加速了食鹽流通。

漕運鹽運在當時事關(guan) 國運,故明清時期對運河的治理更為(wei) 重視,關(guan) 於(yu) 治水防洪等內(nei) 容的著作也相繼出現。

《河防一覽》是明朝水利專(zhuan) 家潘季馴所撰,他在長期的治河實踐中,總結提出“蓄清刷黃、束水衝(chong) 沙”的治運方略,在其問世後的300多年中,對治河方針和河工實踐一直起著指導性作用。

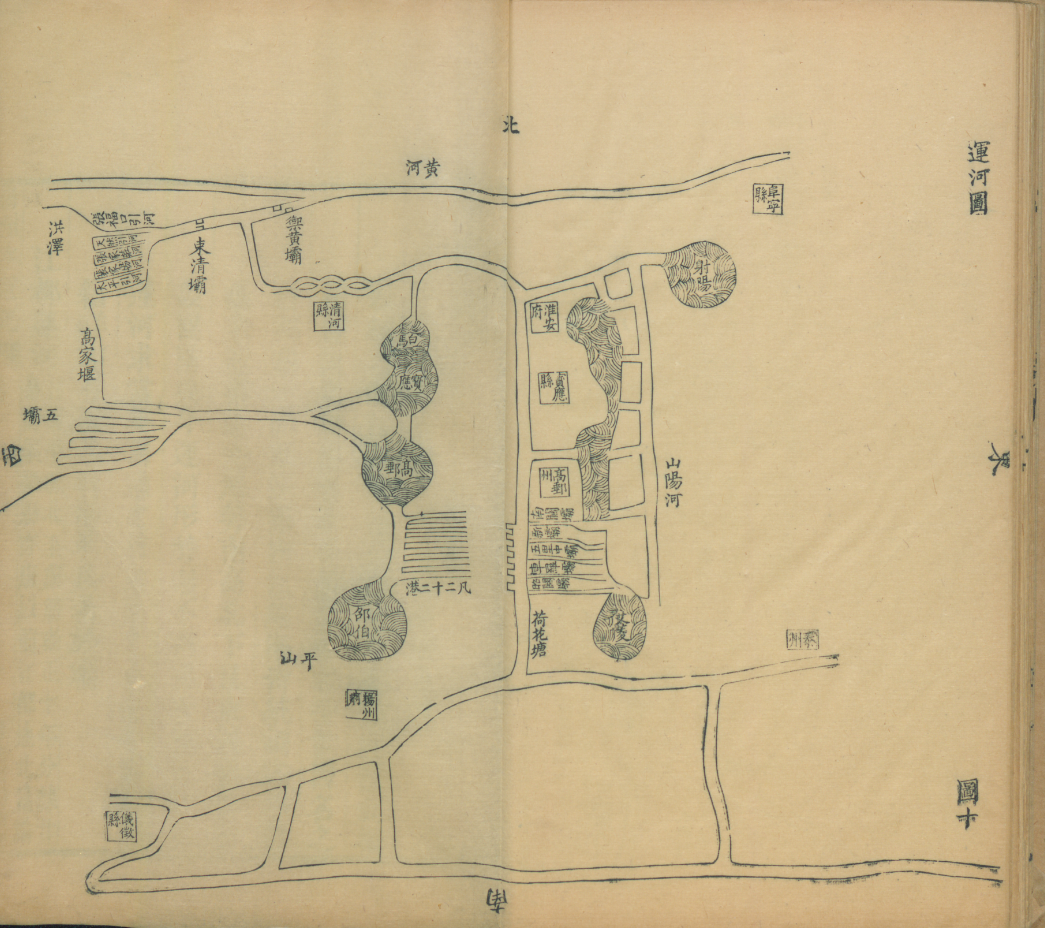

清代整治運河圖,選自清代劉文淇水道記

從(cong) 史料上看,高郵也是重點保護與(yu) 治理地域,盂城驛能夠完好保存下來,與(yu) 治水之功密不可分。清代葉機著的《泄湖水入江議》圍繞高郵水患治理展開,他指出,高郵因地勢受水最先最甚,湖水入海困難,應該導之入江,再由江入海。清代大臣、水利工程專(zhuan) 家靳輔於(yu) 康熙十六年(1677)調任河道總督,他在《治河方略》中提出把黃河和運河分流,減輕高郵湖的水勢壓力。

“清代初期,黃河淮安至徐州段與(yu) 運河‘並行’,黃河水勢凶險,泥沙淤積,”中國水利學會(hui) 水利史與(yu) 水利遺產(chan) 專(zhuan) 委會(hui) 會(hui) 員戴甫青補充道,為(wei) 了避開黃河,靳輔重新開鑿新河道,經曆數次開鑿,最終形成了從(cong) 宿遷駱馬湖到淮安清口段的“中運河”,這樣“黃運分離”的格局一直保持在現在。

淮揚菜、瘦西湖見證揚州鼎盛

古運河奔騰不息,成就了揚州豐(feng) 富多彩、綿延不絕的運河文化,首先就是園林。

漕運和鹽運返程的商船中堆滿了“壓艙石”,這些石頭運到揚州,為(wei) 園林的發展打下了基礎。在乾隆年間,揚州園林達到鼎盛時期,其中,以湖上園林——瘦西湖最為(wei) 著名。

清代古籍《平山堂圖誌》全麵介紹了全盛時期的瘦西湖,其中花大量筆墨描述五亭橋:“橋上置五亭,下列四翼,洞正側(ce) 凡十有五,月滿時每洞各銜一月,金色滉漾,卓然殊觀。”韋明鏵說,五亭橋是瘦西湖的標誌,造型獨特,精巧壯觀,體(ti) 現了陰柔陽剛、南秀北雄的有機融合。《平山堂圖誌》為(wei) 研究瘦西湖的形成發展和清代造園藝術提供了實例資料。

運河貫通南北,中外客商在揚州雲(yun) 集,成就了“博采眾(zhong) 長”的揚州美食。在康熙乾隆時期,揚州美食步入了鼎盛階段。李鬥編纂的《揚州畫舫錄》以平民視角記載了清代揚州全盛時期的風貌,從(cong) 品類、場麵、規模等對“滿漢席”進行了詳盡描述。“這是首次出現文字記載的‘滿漢席’。”朱軍(jun) 補充說,目前《揚州畫舫錄》已知存世最早的是嘉慶二年刻本,收藏在揚州市圖書(shu) 館。據該書(shu) 記載,“滿漢席”一共有108道菜,是分5次來上菜的,要把108道菜都吃完需要三天的時間。

揚州圖書(shu) 館館藏的《隨園食單》更是袁枚四十年間以美食進行社交的成果,書(shu) 中詳細介紹了當時流行的三百多種菜肴飯點,其中很多為(wei) 淮揚菜。在朱軍(jun) 看來,《隨園食單》是融合了理論與(yu) 實踐的傳(chuan) 世之作,書(shu) 中提出了很多美食理論,比如,“味要濃厚,不可油膩;味要清鮮,不可淡薄”。崇尚“鮮淡”口味;又如,“粥飯本也,餘(yu) 菜末也”,強調穀物膳食基本結構的重要性,與(yu) 現代飲食健康原則基本一致。

揚州是運河“漂來”的城市,從(cong) 經濟到文化的發展都打上了深深的運河烙印,朱軍(jun) 說,近年來,揚州市圖書(shu) 館不僅(jin) 深挖館藏的古籍資源,還將古籍和文化體(ti) 驗相結合,通過展覽、講座、非遺體(ti) 驗、走讀、研學等方式,讓大家沉浸式感受運河魅力,讓沉澱在古籍裏的運河文化“活起來”。

新華日報·交匯點記者 周嫻

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。