中國傳(chuan) 統都城中軸線的形成與(yu) 發展有著悠久的曆史,早在先秦時期,就已形成以南北向軸線統領的營城製度。考古發現證實,曹魏鄴城和北魏洛陽城遺址均已於(yu) 城市的核心區域形成具有極強禮儀(yi) 性的中軸線規劃格局。隨著生產(chan) 力的發展,國家都城的規模不斷擴展、功能日益豐(feng) 富,隋大興(xing) 城、唐長安城、北宋東(dong) 京城、金中都的中軸線營建持續演進。

北京中軸線始建於(yu) 元,成型、豐(feng) 富於(yu) 明清,發展、傳(chuan) 承於(yu) 近現代,是逾7個(ge) 世紀城市曆史遺存不斷累積疊壓的結果,成為(wei) 北京老城獨特景觀秩序的極致體(ti) 現。元至元四年(1267年)至明永樂(le) 三年(1405年),初步確立了北京中軸線的位置與(yu) 基本形態。明永樂(le) 四年(1406年)至明嘉靖四十三年(1564年),北京城形成“凸”字形城郭格局,北京中軸線的整體(ti) 格局基本形成。現存古代皇家宮苑、祭祀建築和城市管理設施均始建於(yu) 這一時期。明嘉靖四十四年(1565年)至1911年,北京中軸線的整體(ti) 格局得以保持和延續,清乾隆年間對北京城規劃格局的調整與(yu) 完善,進一步豐(feng) 富與(yu) 加強了中軸線的景觀秩序。1912年以後,原有服務於(yu) 皇權的儀(yi) 式性空間轉變為(wei) 服務公眾(zhong) 的開放空間。中華人民共和國成立後,天安門廣場的規劃與(yu) 建設延續並強化了中軸線居中、對稱的規劃格局,北京中軸線作為(wei) 北京城市發展的基準線仍然發揮著統領性作用。

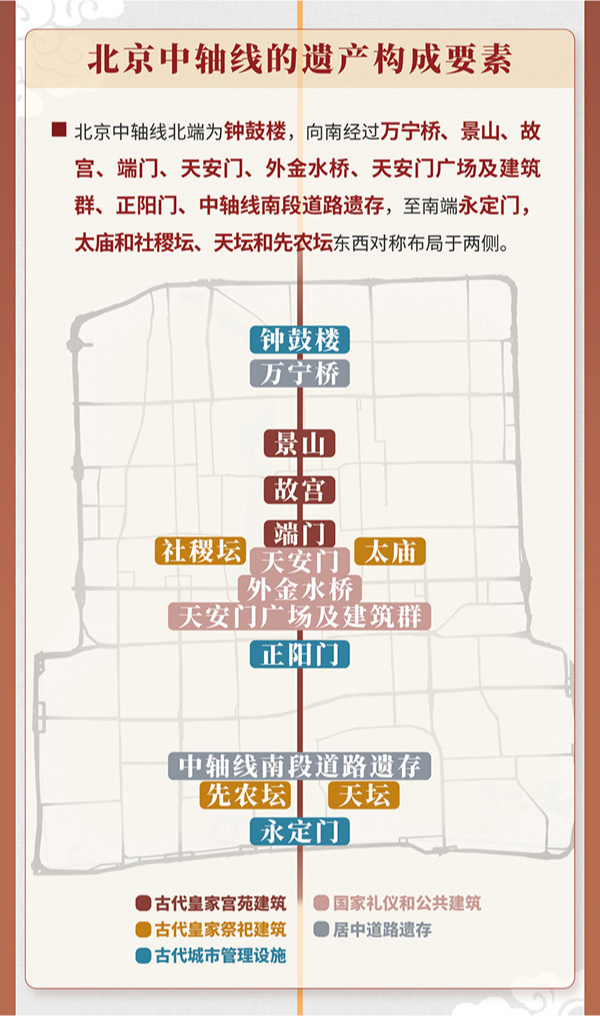

北京中軸線北段自鍾鼓樓至地安門外大街南端。鍾鼓樓宏偉(wei) 高大的體(ti) 量,與(yu) 周邊街區青灰色、相對低矮密集的傳(chuan) 統四合院建築形成強烈對比。由此向南繁華的商業(ye) 建築清晰地限定出居中道路的街巷尺度,形成充滿生活氣息的市井景象。其間,萬(wan) 寧橋跨越玉河水係之上,為(wei) 城市景觀增添了柔和、溫潤的氣質。

再向南進入中段北部,城市景觀主要由明清時期的皇家宮苑和祭祀建築構成。古代皇家宮苑建築居於(yu) 軸線之上,故宮居南,內(nei) 金水河環抱整個(ge) 皇家宮殿區;景山居北,山體(ti) 蒼翠森然,為(wei) 其靠山;南側(ce) 的午門、端門、天安門以層層門闕形成嚴(yan) 整的景觀序列。太廟與(yu) 社稷壇兩(liang) 組祭祀建築則以均衡對稱的規劃格局分布於(yu) 軸線兩(liang) 側(ce) 。筆直寬闊的街衢、重疊對稱的建築形成了井然、壯麗(li) 的城市景觀。景山為(wei) 這一區域的製高點,是俯瞰南北景觀的最佳視覺節點。

北京中軸線縱貫北京老城南北,始建於(yu) 13世紀,形成於(yu) 16世紀,此後經不斷演進發展,形成今天全長7.8公裏、世界上最長的城市軸線。北京市文物局供圖

位於(yu) 北京中軸線核心區域的天安門、外金水橋和天安門廣場及建築群(包括天安門廣場、人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂、人民大會(hui) 堂和中國國家博物館)構成中段南部,是自明清時期延續至今的重要禮儀(yi) 活動空間。天安門是明清朝堂空間的重要組成部分,與(yu) 外金水橋一同作為(wei) 頒布詔令的場所,今天仍是重大國事活動的舉(ju) 辦地。

南段由正陽門經中軸線南段道路遺存至永定門,兩(liang) 側(ce) 分布有規模宏大的古代祭祀建築天壇和先農(nong) 壇。正陽門城樓與(yu) 箭樓雄偉(wei) 壯闊,向南沿居中道路遺存可直抵永定門。南部則是明清時期皇家禮儀(yi) 活動的核心區域,兩(liang) 組祭祀建築群場地空闊而廣植樹木,森然的古柏與(yu) 掩映其間的宏大祭祀建築營造了自然、神秘的景觀形態。中軸線南段道路遺存是明清時期皇家禮儀(yi) 線路的有形物質載體(ti) ,近年3處代表性道路遺址的考古發掘,揭示出中軸線南段道路的曆史演變。

在不同曆史階段的城市發展中,北京中軸線整體(ti) 的規劃格局與(yu) 景觀秩序均得到尊重與(yu) 延續,展現出持久的生命力,同時又在時代需求的驅動下得到不斷發展與(yu) 傳(chuan) 承,見證了中華文明的偉(wei) 大成就,展現出中國傳(chuan) 統都城中軸線規劃理念對於(yu) 城市發展的深遠影響。

更多精彩內(nei) 容,詳見《求是》2024年第16期國家文物局文章《北京中軸線:中國理想都城秩序的傑作》

(策劃:許華卿)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。