廣播裏斷斷續續的軍(jun) 號聲中,個(ge) 子瘦小的羅雲(yun) 清在一塊紅色展板前來回踱步。

雖已70高齡,他的身子骨依舊硬朗。提起父親(qin) 羅廣茂,羅雲(yun) 清開了個(ge) 玩笑:“我父親(qin) 的身材,就跟我差不多。”

在羅雲(yun) 清的印象裏,父親(qin) 很嚴(yan) 厲,不愛說話,總沉默著幹活。因而街坊四鄰都不曉得,這個(ge) 悶不吭聲的漢子,曾是紅軍(jun) 隊伍中一名優(you) 秀的司號員。

羅雲(yun) 清卻知道。他見過父親(qin) 膝蓋上一處深深的傷(shang) 口,“子彈打穿了他的膝蓋,留下一處傷(shang) 疤,下雨天會(hui) 痛,天氣變化時也痛。”

“痛的時候他會(hui) 忍著,從(cong) 來不喊。”

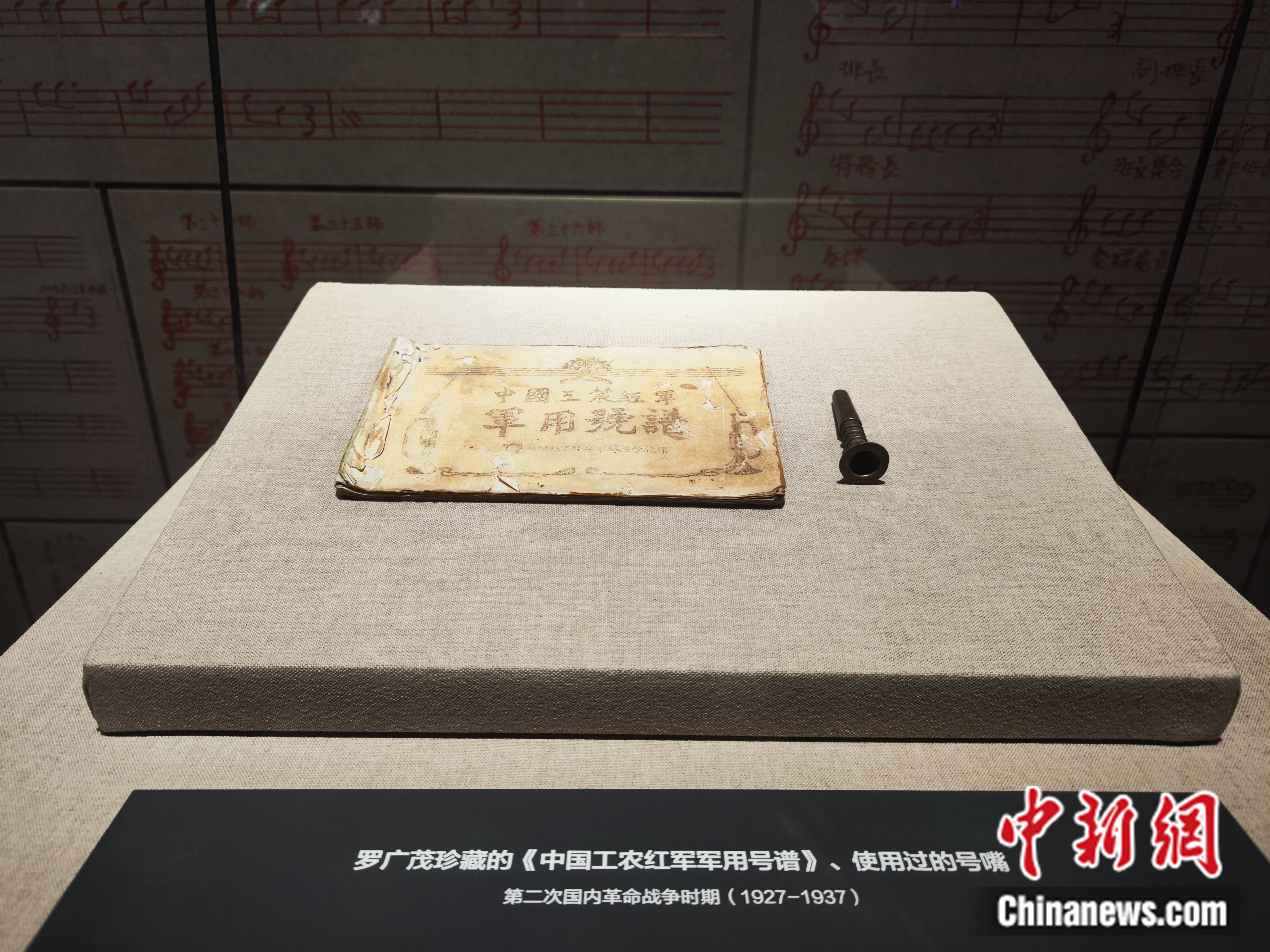

寧化縣長征精神教育基地內(nei) ,羅廣茂捐贈的《中國工農(nong) 紅軍(jun) 軍(jun) 用號譜》和號嘴。劉越 攝

在羅雲(yun) 清身後,一本薄薄的紅軍(jun) 號譜正躺在玻璃展櫃中。他很難想象,平凡又沉默的父親(qin) ,曾懷揣這本號譜,頂著敵人的炮火,在戰地吹起嘹亮的軍(jun) 號。

曲譜無聲,卻仿佛能讓人聽到紅色年代裏,軍(jun) 號的回響。

沉默的父親(qin) ,與(yu) 嘹亮的軍(jun) 號

在踏入福建省三明市寧化縣長征精神教育基地之前,“而今邁步從(cong) 頭越——長征路上學黨(dang) 史”采訪調研團的成員們(men) ,或許從(cong) 未見過如此多吹奏軍(jun) 號的姿態。

展館正門外,“風展紅旗如畫”的雕塑兩(liang) 側(ce) ,十座紅軍(jun) 司號員雕像映入眼簾,它們(men) 高數米,持小號,形態各異,繪出一幅如火如荼的革命畫卷。

寧化縣長征精神教育基地外,一尊惟妙惟肖的紅軍(jun) 吹號雕塑。劉越 攝

如此多的司號員設計,源於(yu) 此地的“鎮館之寶”,一本1932年印製的《中國工農(nong) 紅軍(jun) 軍(jun) 用號譜》。這是目前全國唯一一本最完整、正規出版、印刷的紅軍(jun) 軍(jun) 號譜。捐獻這本號譜的,正是老紅軍(jun) 羅廣茂。

在羅雲(yun) 清的講述中,羅廣茂參軍(jun) 的故事頗具傳(chuan) 奇色彩。“我父親(qin) 當年才15歲,他是獨生子,家裏人自然反對他參軍(jun) 。我奶奶人很‘厲害’,結果他背著我奶奶,自己跟堂弟跑出去參軍(jun) 了。”

雖然個(ge) 子不高,但羅廣茂有著一把洪亮的好嗓子,遂被部隊選送到中央軍(jun) 事政治學校專(zhuan) 門學習(xi) 司號。結業(ye) 時,羅廣茂帶著學校發的《中國工農(nong) 紅軍(jun) 軍(jun) 用號譜》和部隊首長“像保護生命一樣保護號譜”的囑托,當了一名司號員。

寧化縣長征精神教育基地內(nei) ,以“軍(jun) 號”為(wei) 主題的文創產(chan) 品。劉越 攝

後來,在與(yu) 國民黨(dang) 軍(jun) 作戰時,羅廣茂不幸負傷(shang) ,膝蓋被子彈擊中,入紅軍(jun) 醫院治療。羅雲(yun) 清說,反“圍剿”失利後,醫院被衝(chong) 散,羅廣茂回到家中,地窖成了他躲避敵人抓捕的暫居所。

然而,彼時反動派清剿不斷,羅廣茂隻得將號譜和他用過的號嘴交給母親(qin) 保管,自己則外出打工躲避抓捕。歲月流轉,當他歸來,想要取回這兩(liang) 件寶貝時,母親(qin) 卻因年事已高,忘記了號譜存放的地點。

號譜的丟(diu) 失,成了羅廣茂多年來的心病,羅雲(yun) 清還因此挨過一頓揍。“我父親(qin) 的號嘴是銅質的,大概五六公分長。小時候,我想拿那個(ge) 去換糖果吃,結果被打了一頓。”

寧化縣長征精神教育基地內(nei) ,羅廣茂捐贈的《中國工農(nong) 紅軍(jun) 軍(jun) 用號譜》和號嘴。劉越 攝

不過,想到後來號譜失而複得時父親(qin) 的神情,羅雲(yun) 清便不“記仇”了。那是1974年,奶奶去世後不久,按照當地的習(xi) 俗,羅廣茂得整理家裏穀倉(cang) 中的一些物品。他發現,用油紙捆得結結實實的紅軍(jun) 號譜,被穩穩釘在穀倉(cang) 的木板上。

雖然嘴上說著不理解兒(er) 子的信仰,但那本號譜卻被珍而重之、如此隱秘地妥善保存著——可惜在羅廣茂知曉這件事情的時候,母親(qin) 已溘然仙逝。

父親(qin) 當時的內(nei) 心想法,羅雲(yun) 清也猜不透。他隻知道,找到號譜沒兩(liang) 天,羅廣茂就捐贈了出去,“我都沒來得及看一看,沒來得及翻一翻。到現在我都不知道,裏麵的內(nei) 容到底是什麽(me) 。”

“飯要好好吃,事要好好做”

玻璃展櫃中,那本用毛邊紙、黑油墨印製而成的《中國工農(nong) 紅軍(jun) 軍(jun) 用號譜》靜靜躺在那裏,滿含歲月的痕跡。

“這本軍(jun) 號譜記錄了340多首曲譜,記載著許許多多紅軍(jun) 部隊的番號、作戰口令,堪稱‘紅軍(jun) 的密碼本’。”

場館內(nei) ,寧化縣長征出發地遺址保護中心主任邱明華,向采訪團詳細講述起這本紅軍(jun) 號譜的重要性來。“在通信手段非常弱的戰爭(zheng) 年代,這本紅軍(jun) 號譜不僅(jin) 是紅軍(jun) 將士傳(chuan) 遞信息的關(guan) 鍵工具,也在指揮作戰、發布命令及安排日常生活等方麵發揮了不可替代的作用。”

寧化縣長征精神教育基地內(nei) ,《中國工農(nong) 紅軍(jun) 軍(jun) 用號譜》體(ti) 驗設施。劉越 攝

他舉(ju) 例,在“飛奪瀘定橋”行動中,紅軍(jun) 就是通過號譜指揮,成功迷惑了敵人,取得勝利。因而,號譜一旦落入敵手,就等於(yu) 泄密。“紅軍(jun) 將士對號譜的保護達到了極致,如羅廣茂這樣的號手,即便在受傷(shang) 與(yu) 隊伍失散後,依舊用一生守護並捐贈了這本珍貴的紅軍(jun) 號譜,證明了‘人在,號譜就在’的堅定信念。”

然而,在完成這一壯舉(ju) 後,羅廣茂卻“事了拂衣去,深藏身與(yu) 名”,重新踏踏實實過回了自己的小日子。

“他槍法很準,可以打下一隻鳥;他力氣很大,能單手拎起一隻木桶,同時倒口水喝。”在羅雲(yun) 清的回憶裏,這是父親(qin) 身上為(wei) 數不多的軍(jun) 旅痕跡。對了,還有那條受傷(shang) 的腿。那條腿比另一條腿小了一圈,被子彈洞穿的地方留下的傷(shang) 疤,總會(hui) 在陰雨天裏隱隱作痛。

寧化縣長征精神教育基地內(nei) ,一組紅軍(jun) 戰士的雕塑。劉越 攝

除此之外,脫下戎裝後的羅廣茂,就像千千萬(wan) 萬(wan) 平凡的勞動人民一般。“當過司號員,並沒有讓他覺得特別驕傲。我父親(qin) 認為(wei) ,在當兵的時候學了個(ge) 吹號,回來學了個(ge) 木工,都隻是學了一樣東(dong) 西而已。”

羅雲(yun) 清告訴記者,父親(qin) 先後換過許多生計:木工、農(nong) 民、出納、生產(chan) 隊隊長,他甚至嚐試過做生意,在村裏賣雞。而對於(yu) 孩子的教育,他總是言簡意賅。

“他不罵小孩,但你要是不聽話、做錯事,就會(hui) 挨揍。他話不多,會(hui) 跟我說,‘吃飯就好好吃飯,做事就好好做事’。”

這句樸實又簡短的道理,貫穿了羅廣茂的一生。而也正是遵循著這樣的道理,在英雄的號角聲中,後輩們(men) 正循著前輩的腳步,尋求一條發展的新道路。

在新時代的號角聲中闊步前行

“我們(men) 家裏有三個(ge) 大學生。我大兒(er) 子、大兒(er) 媳,還有我二兒(er) 子。”羅雲(yun) 清倍感驕傲。如今,他的兩(liang) 個(ge) 孩子分別在廈門和石家莊工作,大兒(er) 子已成家立業(ye) ,家庭幸福美滿。

盡管孩子們(men) 多次邀請羅雲(yun) 清前往他們(men) 的城市生活,但他更願意留在老家。每年清明時節,他便上山為(wei) 父親(qin) 羅廣茂掃墓,清理墳前的雜草。一捧紙錢,一杯濁酒,香火悠悠。

寧化縣長征精神教育基地外,高樓林立,綠樹成蔭。劉越 攝

今年,羅雲(yun) 清到石家莊待了50多天。“我大兒(er) 子帶我去北京玩,去了天安門廣場,爬了長城。”曾經的羅雲(yun) 清,壓根想象不到自己能過上這樣的生活。

“以前家裏每頓都是青菜蘿卜。我父親(qin) 不挑食,就是不吃辣。村裏生產(chan) 隊殺豬時,才能分到一點肉。現在每天都能吃上肉了。”

比羅家餐桌變化更大的,是他的家鄉(xiang) 寧化。“現在整個(ge) 天都翻起來了,翻天覆地的變化。”他回憶,小時候讀書(shu) 的學校是泥巴做的土坯房,現在則變成了三四層的磚房;過去村裏的土路才一米多寬,一到下雨天便滿地泥濘,現在到處是寬敞平整的水泥路。這些變化讓他深刻感受到了時代的進步和家鄉(xiang) 的發展。

寧化縣長征精神教育基地內(nei) ,講解員向采訪調研團講述曆史。劉越 攝

羅雲(yun) 清的好日子,是寧化縣蝶變的小小縮影。站在新的曆史起點,寧化縣大力弘揚蘇區精神、長征精神、客家精神,搶抓機遇,埋頭苦幹,勇毅前行,奮力譜寫(xie) 好強縣富民新篇章。2020年,寧化縣退出省級扶貧開發重點縣。全縣4569戶12960個(ge) 建檔立卡貧困人口全部脫貧。

從(cong) 大力發展“兩(liang) 米兩(liang) 茶一葉一稻種”等特色現代農(nong) 業(ye) ,到樹牢“項目為(wei) 王”理念,紮實推進新型工業(ye) 化,近年來,寧化經濟運行整體(ti) 穩中有進。不僅(jin) 如此,在紅色文旅產(chan) 業(ye) 高歌猛進的當下,寧化亦大展拳腳,堅持以文塑旅、以旅彰文、融合發展的理念,推動文化旅遊融合發展上台階、出成效。

寧化縣委黨(dang) 史和地方誌研究室主任伊仕鵬介紹,近年來寧化在挖掘和保護紅色資源方麵作出許多努力。該縣通過文物普查、增補紅色遺址遺跡等方式,深入挖掘紅色故事,加強紅色遺址遺跡的保護。

“寧化縣將繼續做好紅色文化的傳(chuan) 承和弘揚工作,講好紅色故事,傳(chuan) 播好紅色聲音,同時積極推動紅色旅遊的發展,將紅色資源轉化為(wei) 經濟社會(hui) 發展的新動能。”

寧化縣長征精神教育基地外,一則“紅旗”主題雕塑引人注目。劉越 攝

曾經,軍(jun) 號是行兵遣將的王者之器。它構造簡單,發聲嘹亮,戰士由此被賦予勇往直前、不怕犧牲的力量。如今,軍(jun) 號亦是傳(chuan) 承紅色基因,弘揚紅色傳(chuan) 統的精神符號。

在新時代的號角聲中,新長征路上的追夢人依舊和先輩們(men) 一樣,傳(chuan) 達號令,播種信仰,腳踏祖國大地,背負民族希望,在實現中華民族偉(wei) 大複興(xing) 的征途上闊步前行。

側(ce) 耳傾(qing) 聽,號角聲仍在回響。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。