百年未有之大變局中,創新決(jue) 勝未來,科技是國之利器,是牽動世界格局變動的重要力量。前沿科技靠創新,創新要怎麽(me) 實現呢?創新早就不是砸在科學家頭上的蘋果,而是需要翻越的一座又一座大山。

世界已經進入大科學時代,科技創新的組織化程度越來越高。黨(dang) 的二十屆三中全會(hui) 提出“構建支持全麵創新體(ti) 製機製”,就是要把社會(hui) 主義(yi) 集中力量辦大事的製度優(you) 勢轉化成競爭(zheng) 優(you) 勢,贏得戰略主動。《焦點訪談》今天繼續聚焦中國式現代化廣闊前景。

100多年前,量子科學誕生的時候,我們(men) 還隻是看客,今天,中國已經成為(wei) 全球“第二次量子革命”的重要推動者和引領者。這就是所謂的彎道超車,它所體(ti) 現的就是創新體(ti) 製機製的優(you) 勢。

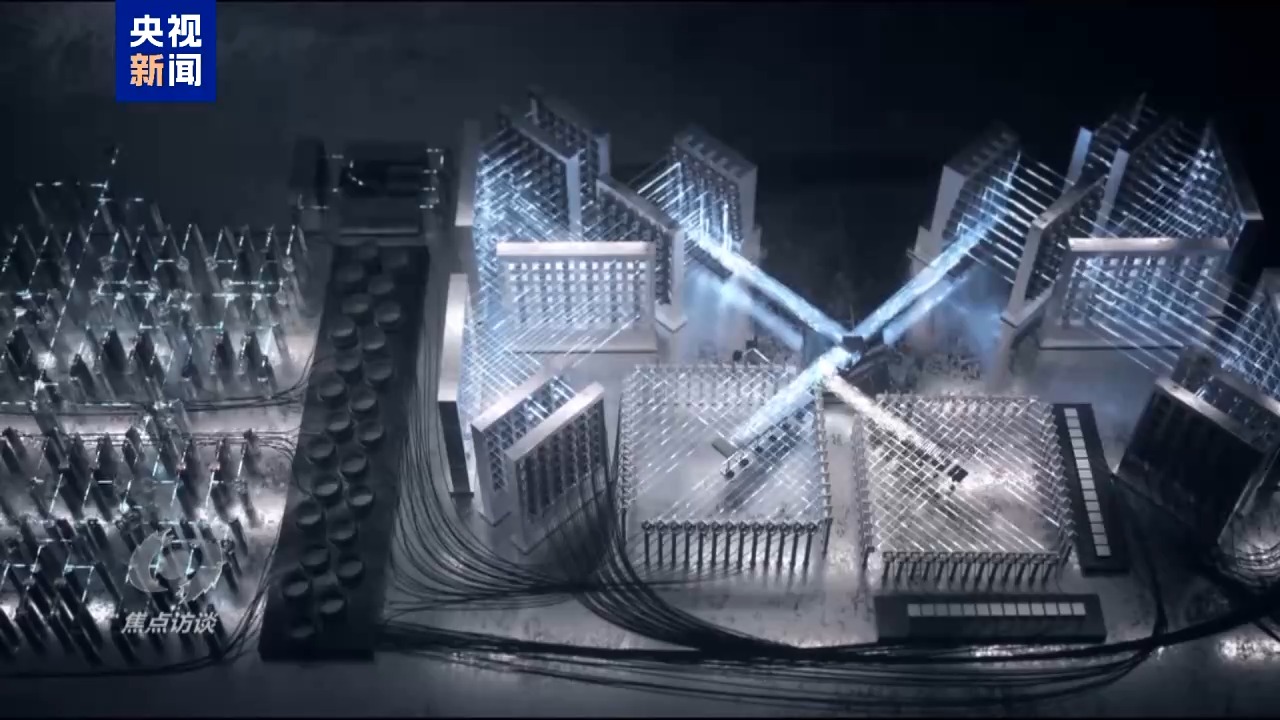

在中國科學院量子信息與(yu) 量子科技創新研究院的實驗室,科研團隊正在加緊超導量子計算的研究工作。不久前,我國量子計算領域傳(chuan) 來令人振奮的消息。經過十餘(yu) 年的持續攻關(guan) ,潘建偉(wei) 院士團隊成功構建了超越經典計算機的量子計算模擬器,在量子計算領域寫(xie) 下亮眼的一筆。

中國科學院院士、中國科學技術大學教授、中國科學院量子信息與(yu) 量子科技創新研究院院長 潘建偉(wei) :它的計算能力全麵超越了目前最快的超級計算機,在整個(ge) 量子計算研究途徑當中的三個(ge) 階段性的目標,相當於(yu) 是第二個(ge) 裏程碑的含義(yi) 。

這個(ge) 成績是我國加速推動科技創新所取得一係列重大成果中的一項。黨(dang) 的十八大以來,以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央堅持把科技創新擺在國家發展全局的核心位置,我國科技事業(ye) 取得曆史性成就、發生曆史性變革。

中國科學院科技戰略谘詢研究院院長 潘教峰:我們(men) 進入創新型國家行列,研究應當說實現了數量和質量的躍升,整個(ge) 科技呈現出上天入地下海、宏觀微觀貫通、頂天立地結合的一個(ge) 生動局麵。

進入21世紀的第二個(ge) 十年,我國進入新的發展階段,科技創新成為(wei) 重要引擎。與(yu) 此同時,固有體(ti) 製機製的局限和障礙日漸凸顯。

重要關(guan) 口,船載千鈞,關(guan) 鍵在掌舵定向。在習(xi) 近平總書(shu) 記的係統部署和強力推動下,一場深刻的科技體(ti) 製機製變革拉開大幕。

清華大學公共管理學院學術委員會(hui) 主任、清華大學蘇世民書(shu) 院院長 薛瀾:改進科技評價(jia) 機製,對科技項目的管理實行改革,加強中央財政對基礎研究的投入,一係列的稅收優(you) 惠措施,改革對這些成就起到了巨大的支撐作用。

在科技飛速發展的過程中,基礎研究的重要性日益凸顯。習(xi) 近平總書(shu) 記精準指出:我國麵臨(lin) 的很多“卡脖子”技術問題,根子是基礎理論研究跟不上,源頭和底層的東(dong) 西沒有搞清楚。

清華大學公共管理學院學術委員會(hui) 主任、清華大學蘇世民書(shu) 院院長 薛瀾:十八大以後,總書(shu) 記特別重視基礎研究,看到中國到了這個(ge) 發展階段,基礎研究是我們(men) 的一個(ge) 瓶頸。

中國科學院科技戰略谘詢研究院院長 潘教峰:研究課題都是在追蹤國際前沿、國際熱點,所以我們(men) 比較少能夠從(cong) 科學的本源問題上提出科學問題來。

在一係列基礎研究中,量子科技是其中一項重要課題。回顧第一次量子革命,激光、半導體(ti) 等重大技術發明為(wei) 人類生產(chan) 生活帶來巨大變革。來到第二次量子革命的關(guan) 口,我們(men) 能否把握住機遇,構建我國科技發展製高點?早在2013年,習(xi) 近平總書(shu) 記便對此敏銳判斷、作出部署,指出:科學家們(men) 開始調控量子世界,這將極大推動信息、能源、材料科學發展,帶來新的產(chan) 業(ye) 革命。

中國科學院院士、中國科學技術大學教授、中國科學院量子信息與(yu) 量子科技創新研究院院長 潘建偉(wei) :總書(shu) 記作出的是一種戰略性的判斷,就把量子科技發展,轉化成一種國家戰略。

基礎研究往往涉及多學科交叉融合,需要構建科學、高效的科技創新組織模式。而在當時,各單位各領域單打獨鬥依然是普遍現象。

中國科學院院士、中國科學技術大學教授、中國科學院量子信息與(yu) 量子科技創新研究院院長 潘建偉(wei) :大家都希望自己單位來主導做某個(ge) 事情,介意這個(ge) 成果的歸屬問題。沒辦法妥善解決(jue) 好的話,大家很難齊心協力來做這個(ge) 事。

麵向國家重大需求,要發揮新型舉(ju) 國體(ti) 製優(you) 勢,集中國家戰略科技力量、社會(hui) 資源共同攻關(guan) ,正是新時代科技體(ti) 製機製改革的重要內(nei) 容。從(cong) 協同創新中心團結高校間人才,到啟動“率先行動”計劃、集聚中國科學院優(you) 勢力量,再到搭建國家實驗室創新平台、實現全國優(you) 勢力量匯聚,新型舉(ju) 國體(ti) 製優(you) 勢的不斷完善讓量子科技的發展進入快車道,墨子號、九章、祖衝(chong) 之號等一批重大成果集中湧現。

中國科學院院士、中國科學技術大學教授、中國科學院量子信息與(yu) 量子科技創新研究院院長 潘建偉(wei) :在新型舉(ju) 國體(ti) 製下,把這東(dong) 西做到極致已經形成一種非常好的協同創新的局麵了,我們(men) 很有信心在量子科技方麵能夠繼續走在世界的前列。

要實現高水平科技自立自強,不僅(jin) 要夯實基礎研究這一重要支撐,盡快突破關(guan) 鍵核心技術也是關(guan) 鍵。而在十多年前,我國關(guan) 鍵核心技術對國外的依賴還比較普遍。

中國科學院科技戰略谘詢研究院院長 潘教峰:那個(ge) 時候很多產(chan) 業(ye) 的技術源頭其實不在國內(nei) ,我們(men) 往往采取的路子是從(cong) 國外引進、消化、吸收。

長飛光纖光纜股份有限公司的光纖技術現在已經部分領跑全球,但在十多年前,這家公司走的正是從(cong) 國外引進、消化、吸收的老路。2013年,習(xi) 近平總書(shu) 記在長飛所在的光穀考察後,留下囑托,“我們(men) 這麽(me) 大的國家,不能做其他國家的技術附庸,一定要堅定不移走中國特色自主創新道路”。為(wei) 擺脫關(guan) 鍵核心技術受製於(yu) 人的局麵,長飛瞄準國際最先進的工藝技術,組建自己的研發團隊自主攻關(guan) ,但起初也困難重重。

長飛光纖光纜股份有限公司總裁 莊丹:沒有任何的參照,我們(men) 就去大量查閱行業(ye) 的專(zhuan) 利和相關(guan) 的文獻,然後去做各種各樣相關(guan) 比對性的試驗。

自主創新要頻繁試錯,付出昂貴成本,而且麵臨(lin) 著結果的不確定性。這是當時很多科技企業(ye) 在繼續引進技術還是自主創新之間嚴(yan) 重搖擺的主要原因。可要突破“卡脖子”技術,這些科技企業(ye) 扮演著十分重要的角色。在科技體(ti) 製機製改革的過程中,不斷加大政策支持力度,強化企業(ye) 在技術創新中的主體(ti) 地位,讓各類創新要素向企業(ye) 集聚。企業(ye) 的創新活力被激發。長飛的關(guan) 鍵核心技術突破也按下加速鍵,提前實現了領跑世界的目標。

長飛光纖光纜股份有限公司總裁 莊丹:中央到省到市三級對於(yu) 我們(men) 這些科技創新型的企業(ye) 方方麵麵的支持,我們(men) 在行業(ye) 未來關(guan) 鍵技術的方向這方麵把握上麵,以及跟我們(men) 的產(chan) 學研用一體(ti) 這麽(me) 一個(ge) 機製的作用上麵起了很好的作用。

對企業(ye) 的托舉(ju) 和支持,絕不僅(jin) 僅(jin) 是推出幾項政策那麽(me) 簡單,它涉及方方麵麵,要做的工作千頭萬(wan) 緒。正是以這種“啃硬骨頭”的精神大力推動改革,我國的一係列核心技術攻克難關(guan) ,重大科技成果不斷湧現。C919大飛機實現商業(ye) 運營,“嫦娥”攬月,“天問”探火。體(ti) 製機製改革產(chan) 生的效能讓科技創新打開了新局麵。

科技創新的重要意義(yi) 之一,是為(wei) 了轉化成生產(chan) 力和實際應用,但這同樣也麵臨(lin) 諸多難題。

武漢同濟醫院的汪道文團隊經過科研攻關(guan) ,找到了解決(jue) 暴發性心肌炎早期診斷難問題的方案。雖然這一問題一直困擾著醫學界,但這項成果在申請專(zhuan) 利後,卻遲遲找不到轉化的門路。

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院內(nei) 科學係名譽主任 汪道文:接觸的人要麽(me) 不專(zhuan) 業(ye) ,要麽(me) 就不知道什麽(me) 時候能夠獲利等各種因素。

打通科技成果轉化最後一公裏,製定《促進科技成果轉移轉化行動方案》,“按比例賦權”“先確權後轉化”“先使用後付費”……一係列舉(ju) 措落地,讓更多科技成果更及時地從(cong) 實驗室搬上生產(chan) 線。

2023年底,以助力科技成果轉化為(wei) 使命的武創院工作人員主動敲開了汪道文團隊的大門。

武漢產(chan) 業(ye) 創新發展研究院院長 李錫玲:我們(men) 在這個(ge) 中間就要做科學家的助跑者,整個(ge) 轉化的過程中他需要什麽(me) ,我們(men) 來給他補足什麽(me) 。

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院內(nei) 科學係名譽主任 汪道文:他來幫助我們(men) 組織團隊,有強有力的運營人員來幫我們(men) 推進我們(men) 的項目。這個(ge) 初級產(chan) 品已經形成了,我們(men) 預期不超過一年,就能夠把它變成一個(ge) 臨(lin) 床產(chan) 品。

創新之道,唯在得人。習(xi) 近平總書(shu) 記一直很重視科技創新人才的培養(yang) ,強調“鼓勵年輕人大膽創新、勇於(yu) 創新,讓青年才俊像泉水一樣奔湧而出”。

在天津的這家研究所裏,平均每兩(liang) 天就有一項專(zhuan) 利產(chan) 生,用二氧化碳合成澱粉的重大科研成果,就在這裏首次實現。不過,它的研發者蔡韜和團隊在2015年最初接到這項科研重任時,也曾猶豫過。

中國科學院天津工業(ye) 生物所青年科研人員 蔡韜:這個(ge) 課題極大概率可能是失敗的。你一段時間如果沒有很好的成果積累的話,不管是我們(men) 原單位的考核,還是你到新的單位去找新的崗位的時候,都會(hui) 麵臨(lin) 非常大的問題和挑戰。

深化創新體(ti) 製機製改革,其中構建起科學的人才評價(jia) 機製是一項重要內(nei) 容。以破除“唯論文、唯職稱、唯學曆、唯獎項”的“四唯”現象為(wei) 突破口,為(wei) 科研人員鬆綁、減負;通過“揭榜掛帥”“賽馬製”,讓優(you) 秀人才脫穎而出;正是全新的人才評價(jia) 和任用機製,讓蔡韜敢於(yu) 接下這項科研重任,勇闖“無人區”。

中國科學院天津工業(ye) 生物所青年科研人員 蔡韜:機製體(ti) 製在改革上,會(hui) 鼓勵更多的年輕人去做事情。比我更優(you) 秀的人,比我們(men) 這個(ge) 工作更優(you) 秀的工作,會(hui) 不斷地湧現出來。

站在新的曆史起點,黨(dang) 的二十屆三中全會(hui) 對進一步深化科技體(ti) 製改革作出全麵部署。錨定2035年建成科技強國的戰略目標,加快實現高水平科技自立自強,我國科技創新事業(ye) 必將再攀高峰。

推動科技創新

新時代 我們(men) 交上了這樣的答卷↓↓↓

我國全社會(hui) 基礎研究投入持續增加,從(cong) 2012年的499億(yi) 元提高到2023年的2212億(yi) 元,占全社會(hui) 研發投入比例從(cong) 4.8%升至6.6%。

科技型企業(ye) 迅速壯大,企業(ye) 研發投入占全社會(hui) 研發投入的比重連續多年超過75%。

我國研發人員總量世界第一,研發人員全時當量從(cong) 2012年的325萬(wan) 人年增長到2022年的635萬(wan) 人年。

青年科技人才成為(wei) 科研主力軍(jun) ,國家自然科學基金項目中的80%由45歲以下的青年人員承擔。

突破瓶頸 改革體(ti) 製

用創新托舉(ju) 創新

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。