來到成都,有兩(liang) 個(ge) 圖案,是你走到哪裏,都免不了會(hui) 跟它打照麵的。

一是國寶熊貓,二是太陽神鳥。

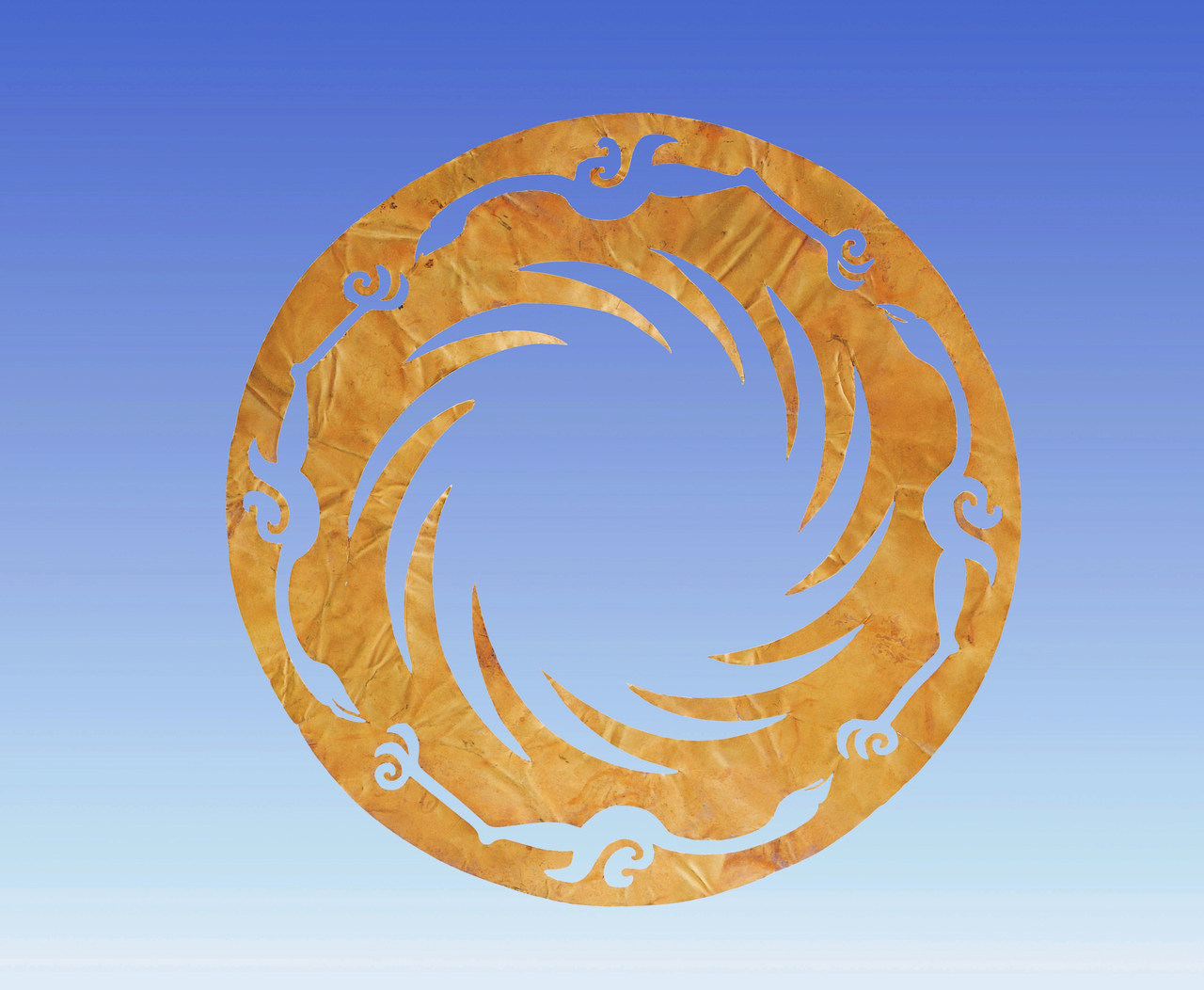

金沙遺址博物館屋頂上的“太陽神鳥”圖案 圖片由金沙遺址博物館提供

在成都天府國際機場、成都火車南站、成都地鐵站內(nei) ,以及成都大運會(hui) 的主場館透光屋頂,都能看到“太陽神鳥”的元素。它已經融入成都人的精神脈絡成為(wei) 城市形象標識。

太陽神鳥的影響力也不僅(jin) 限於(yu) 成都——2005年,在專(zhuan) 家們(men) 的聯名推薦下,太陽神鳥金飾圖案從(cong) 全國1600餘(yu) 件候選圖案中脫穎而出,被國家文物局確定為(wei) 中國文化遺產(chan) 的圖形標誌,成為(wei) 我國數以萬(wan) 計的燦爛文化遺產(chan) 的代表和象征。

這件文物何以有這樣大的魅力?我想說,它的神秘精致、美輪美奐遠超你的想像。

到達成都的當天下午,我們(men) 就去金沙遺址博物館“朝見”這件國寶。

太陽神鳥金飾,2001年出土於(yu) 成都金沙遺址。在金沙遺址發掘的第18天,考古隊員進行地毯式搜索時,被一塊已經揉成團的小泥塊吸引,泥塊露出的一角在陽光下異常耀眼。

剝落外層泥土後,裏頭竟是一團金器。經修複後,靈動傳(chuan) 神的“太陽神鳥”舒展旋轉,如同重獲新生。

在金沙遺址博物館,“太陽神鳥”的展櫃設在“千載遺珍”廳的正中。

陳列在“千載遺珍”廳裏的太陽神鳥金飾

薄薄的一片,斜躺在透明展台上,緩緩做360度旋轉。它的大小跟一張CD差不多,由含金量高達94.2%的金箔片製作,厚度僅(jin) 0.02厘米。圖案分為(wei) 內(nei) 外兩(liang) 層,外層分布由等距的12條象征太陽的光芒組成,內(nei) 層由4隻首尾相接的逆時針飛翔的太陽神鳥組成。整個(ge) 圖案均衡對稱,充滿動感。

中華大地上的先民,自古有太陽崇拜與(yu) 鳥靈崇拜,甚至在遠古傳(chuan) 說中,太陽就是一隻金烏(wu) 。

在很多出土文物上,這兩(liang) 者更是頻頻組CP,總是合體(ti) 出現。比如大汶口遺址的“飛鳥負日”,安徽淩家灘遺址的玉鷹(鷹-豬-太陽合一)、良渚玉璧上的“鳥日合體(ti) ”,還有石家河遺址被稱為(wei) 中華第一鳳的玉團鳳,以長尾鳳鳥作首尾相接的圓環造型,也類似玉璧的形態或太陽的某種表現。

在距今四五千年的中國稻作民族地區,幾乎都是“太陽鳥”的天下。

河姆渡文化的雙鳥朝陽紋象牙蝶形器

它從(cong) 何處來?提到“太陽鳥”,年代最早的是距今約7000年至5000年的浙江河姆渡文化,出土了那件標誌河姆渡文化的雙鳥朝陽紋象牙蝶形器,作為(wei) 長江流域最重要的新石器時代文化之一,河姆渡遺址出土的還有“雙鳥捧日”“雙鳥共日”“雙鳥拱嘉禾”等飾紋的文物。

從(cong) 距今7000年到距今3000年,這隻誕生起源於(yu) 長江中下遊的“太陽鳥”,伴隨著稻作農(nong) 業(ye) 的大傳(chuan) 播,飛越江河,掠過長江、黃河兩(liang) 岸,更溯源而上,飛到了黃河中上遊地區和長江上遊地區。

太陽神鳥金飾 圖片由金沙遺址博物館提供

在長江上遊成都平原的古蜀文化中,金沙遺址的“太陽神鳥”完成了體(ti) 係化的過程,蘊藏著稻作農(nong) 耕文化更豐(feng) 富經典的密碼——有專(zhuan) 家認為(wei) ,內(nei) 層的十二道光芒可能代表12個(ge) 月份或12個(ge) 時辰;外圈的四隻鳥,可能代表4個(ge) 季節或4個(ge) 方向,體(ti) 現著先祖基於(yu) 稻作農(nong) 耕文明,對自然規律的認識和理解。

金沙遺址出土的碳化稻粒 圖片由金沙遺址博物館提供

稻作最大的特點是離不開耕耘。

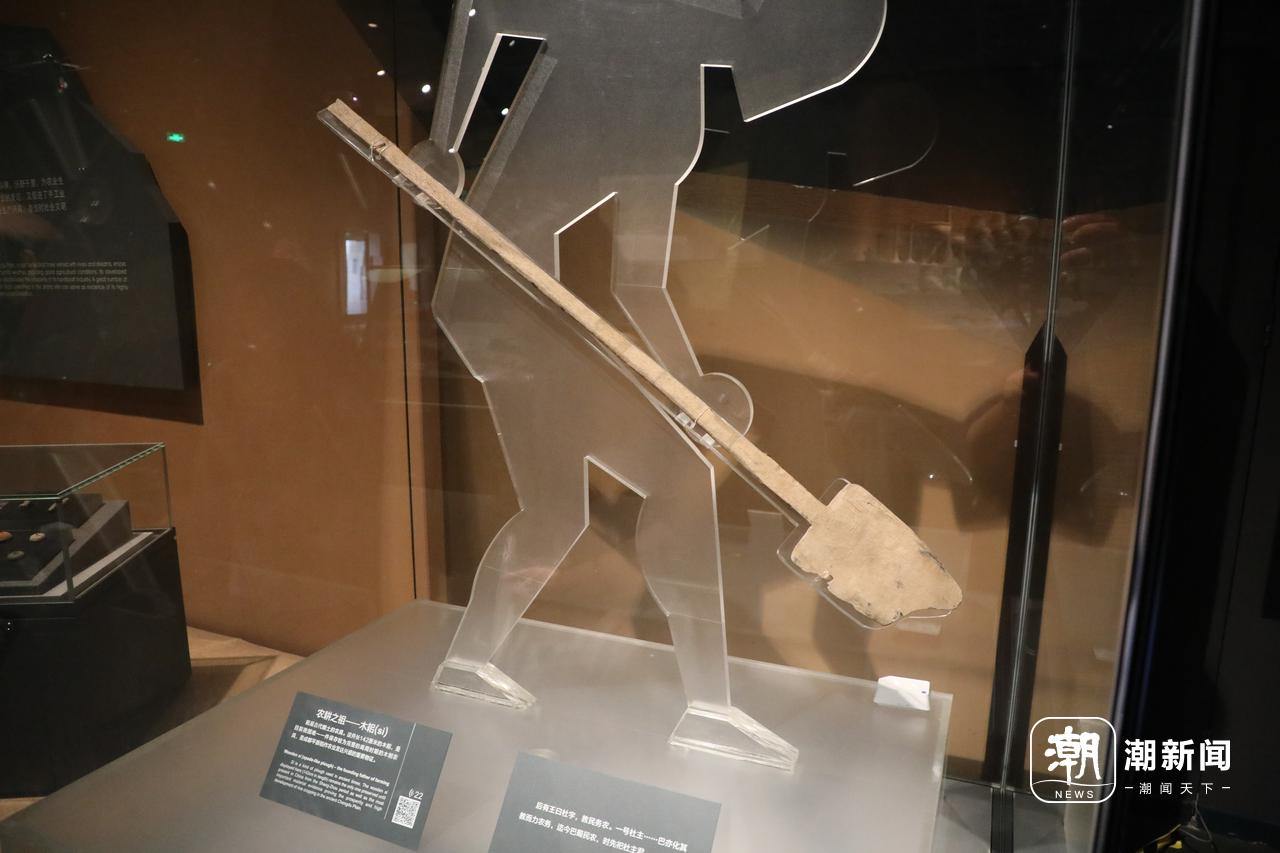

金沙遺址博物館裏,還有一件“農(nong) 耕之祖”——木耜(sì),樸素的樣子很容易讓人錯過它。這是目前我國唯一保存較為(wei) 完整的商周時期的一件木質農(nong) 具,是成都平原稻作農(nong) 業(ye) 發達興(xing) 盛的重要物證。

“農(nong) 耕之祖”木耜

這件農(nong) 用工具看上去很像現在的鏟子,長1.42米,由一塊整木製成,是一種翻土的農(nong) 作工具。這麽(me) 完整的發現非常難得,它出土於(yu) 金沙遺址生活區的一個(ge) 廢棄的“水塘”中,深埋細膩的淤泥之中,因為(wei) 隔絕空氣得以保存下來。

《易經·係辭》記載,“斫木為(wei) 耜,揉木為(wei) 耒,耒耨(nòu)之利,以教天下。”意為(wei) ,神農(nong) 砍削樹木製成尖頭,揉彎木杆製成曲柄,發明了中國最古老的農(nong) 具耒。人們(men) 又在耒的基礎上改造,將耒的尖頭變成扁頭,發明了耜。現代的考古發現也證實耒耜確實是耒與(yu) 耜結合的工具。而最早的木耜發現於(yu) 長江下遊距今7000年左右的浙江餘(yu) 姚河姆渡遺址,但出土時已並不完整。

山東(dong) 省嘉祥縣武氏祠的大禹畫像

這件木耜,隻是用來做農(nong) 活嗎?今天我們(men) 能看到的最早的大禹畫像,來自山東(dong) 省嘉祥縣武氏祠,出自東(dong) 漢。大禹右手拿著的短柄工具,就是耒耜。耒耜可以做農(nong) 活,亦可用於(yu) 治水。

金沙遺址博物館屋頂上的“太陽神鳥”圖案

也許,當年的先民一邊在稻田裏,琢磨著天象自然的規律辛勤耕耘,一邊要提防著賴以灌溉稻田的河流突發洪水,及時治水。美到極致的太陽神鳥與(yu) 素到極致的木耜,是當時的“高科技”,是長江流域農(nong) 耕文明的興(xing) 盛標誌。

金沙遺址博物館鎮館之寶之一——十節琮,高22.2厘米,全器分十節,每節有四個(ge) 簡化的神人麵紋,在上端的一麵還陰刻有一神人圖案。這件玉琮的質地與(yu) 金沙遺址的其他玉琮完全不同,其造型風格、紋樣圖案、製作工藝都與(yu) 長江下遊的良渚文化一致,應是早於(yu) 金沙1000多年的良渚人的產(chan) 品。圖片由金沙遺址博物館提供

遺跡館是金沙遺址大型祭祀活動場所的所在地,也是2001年2月8日金沙遺址的發現地,它是目前中國保存最為(wei) 完整的商周時期的大型祭祀遺跡場所,更是目前金沙遺址五平方公裏範圍內(nei) 出土遺跡最為(wei) 豐(feng) 富、遺物等級最高、數量最多的一個(ge) 區域。圖片由金沙遺址博物館提供

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。