如何在超大城市的基層治理中,不斷提高人民群眾(zhong) 的生活質量?近年來,各地都在積極探索如何解決(jue) 社區居民,尤其是老年人“吃飯難”的問題。

小食堂連著大民生,今天我們(men) 就一起走進重慶市第一家數字食堂,去看看這個(ge) 社區食堂如何暖胃又暖心。

又是一年新春到,明珠社區的工作人員把這間食堂布置得更加喜慶。從(cong) 2023年3月開業(ye) 至今,明珠食堂365天全年營業(ye) ,春節期間也不打烊。橘色的燈光,簡潔的餐台,數字化的操作,這間建設之初主要是為(wei) 了服務老年人的明珠食堂,也充滿了十足的現代感。87歲的劉婆婆,幾乎是每天最早一個(ge) 來這裏等著的小區居民。

劉婆婆算是明珠食堂最忠實的食客了,周一到周五,沒有特殊情況她基本天天都要來打卡。這天是工作日,兒(er) 子答應她中午抽空趕來陪她一起吃飯。

劉婆婆和兒(er) 子一家一起生活,兒(er) 子兒(er) 媳還沒退休,孫子也剛剛參加工作。像大多數上有老、下有小的家庭一樣,除了周末,母親(qin) 每天的午餐,是最讓黃波牽掛的事兒(er) 。隨著年紀越來越大,劉婆婆的記性也在快速地衰退,兩(liang) 年前,她在家裏熱飯,開始頻繁出現忘關(guan) 燃氣燒幹鍋的狀況,黃波趕緊在家裏裝上了視頻設備。

明珠社區有9000多戶、近17000人,對於(yu) 這個(ge) 超大規模的城市社區來說,老齡人口比例高也是它的顯著標誌。老人“吃飯”成了年輕人最大的“心事”。

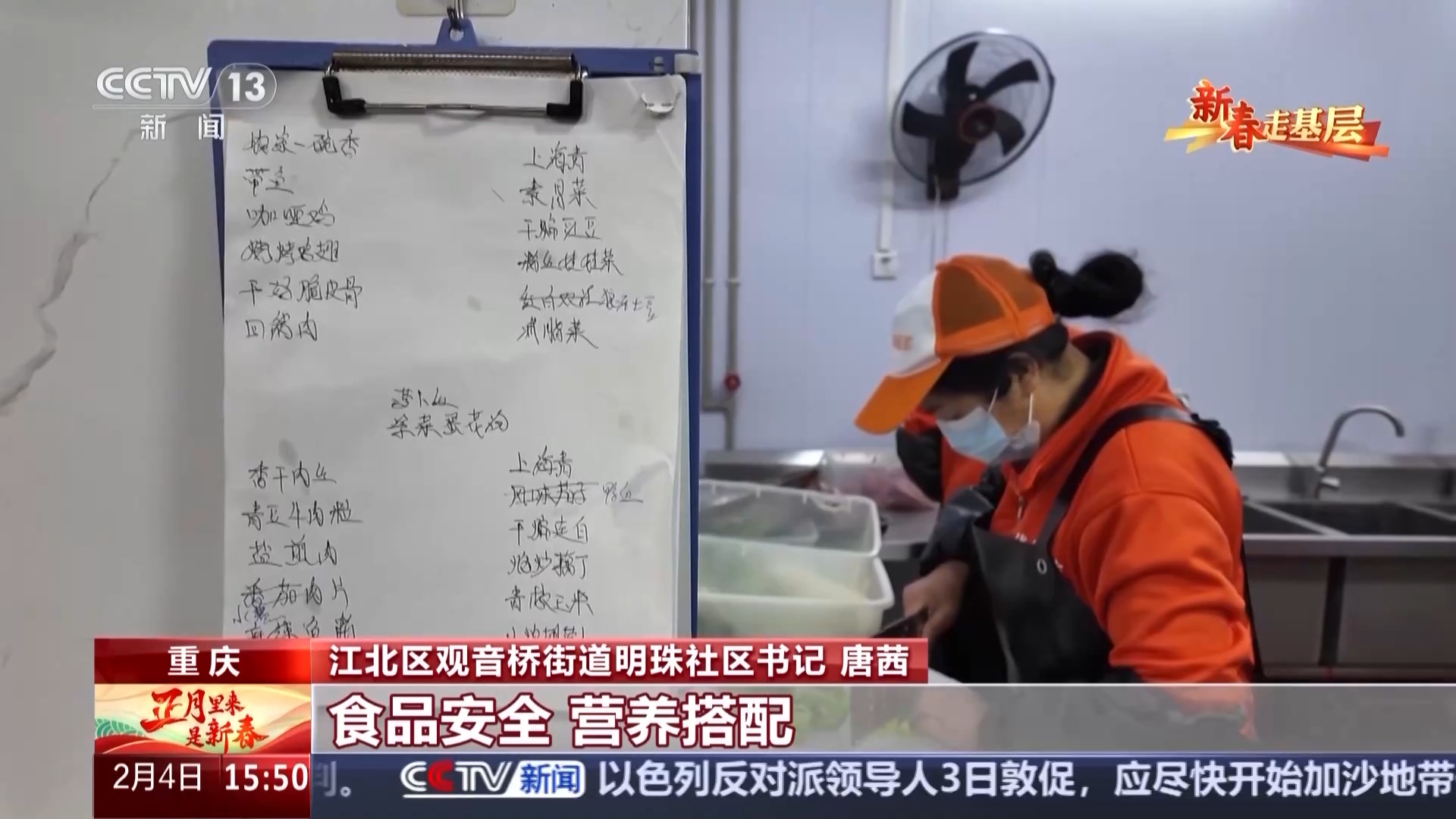

江北區觀音橋街道明珠社區書(shu) 記 唐茜:要解決(jue) 一個(ge) 能夠辦食堂的一個(ge) 地方,這是一個(ge) 硬件上的問題。第二個(ge) 就是誰來辦,首先我們(men) 提出的第一個(ge) 就是要能夠滿足咱們(men) 這邊老人對高品質生活的要求。食品安全、營養(yang) 搭配、健康我們(men) 要排在第一。既然要做我們(men) 就要做得好,要做到老人的心坎上去。

街道辦和社區工作人員第一次和羅曉歡接觸的時候,她正在帶領團隊經營著這個(ge) 可同時容納3000人就餐的食堂,服務對象主要是重慶一些大型數字化企業(ye) 的員工,他們(men) 根據《中國居民膳食指南》專(zhuan) 門開發了一套數字化管理係統,一菜一價(jia) ,按克計費。

數字化管理,不僅(jin) 可以讓大家監測到自己每一餐的營養(yang) 素攝取,還能有效地減少對食物的浪費,控製企業(ye) 的運營成本。政府補貼一點、企業(ye) 讓利一些,讓現代化的技術更高質量地服務於(yu) 社區居民的迫切需要,明珠食堂每餐提供6葷6素、1個(ge) 涼菜,例湯免費,並把對長者的優(you) 惠權益分為(wei) 3個(ge) 等級,各年齡段享有不同的折扣。

明珠食堂在小區居民中口口相傳(chuan) ,不少周邊社區的家庭也都循跡而來。84歲的張禮周住在天原社區,離明珠食堂有兩(liang) 站地,即便路途有點遠,張大爺還是願意每天都去。

三年前,張大爺的老伴走了,女兒(er) 平時要更多地照顧年近90歲的公婆,隻能周末再過來陪他。平常到社區食堂吃飯,似乎已經變成張大爺生活的一部分。

重慶市民 張禮周:這邊正好有個(ge) 老年服務站。服務站理療做完了以後,正好在這吃飯。活動、鍛煉身體(ti) 、吃飯都全部解決(jue) 了老年人的問題。把生活過得有滋有味,更要把自己身體(ti) 養(yang) 好,不要給子女增加負擔,不要給政府國家增加負擔。

明珠食堂創辦不到兩(liang) 年,不同年齡段的人都在這裏找尋著自己的“舒適區”,既緩解了社區居民的“吃飯難”,也鏈接了陌生鄰裏之間的情感互動。每逢節假日,明珠食堂又“變身”成了社區會(hui) 客廳,寫(xie) 對聯、包餃子、包湯圓,天南地北的父母因為(wei) 孩子們(men) 又聚集在了這個(ge) 社區大家庭。

江北區民政局局長 陳偉(wei) :我們(men) 現在民政幹的事兒(er) ,就是我們(men) 將來要享受的事兒(er) ,所以大家做這些事的時候,真的滿懷激情,滿懷熱情。都想把一個(ge) 一個(ge) 的食堂建設好,運營好,讓小小的食堂連著民生,更連著民心。

中國人的一日三餐,不僅(jin) 是對飲食的講究,更有一份對家的眷戀。在繁華喧鬧的都市中,社區食堂並不顯眼,但它卻足以撫慰人們(men) 的現實需要。采訪中,最觸動我們(men) 的是,社區食堂更像一座橋梁,連著民生也連著民心,它提升了社區凝聚力,為(wei) 陌生的鄰裏創造了麵對麵交流的機會(hui) ;它充滿了人間煙火氣,讓孤獨的老人在寂寞的時光裏被溫暖相待。政府有為(wei) 、市場有效、社會(hui) 參與(yu) ,希望有更多的社區食堂能開在百姓的家門口,滿足大家的幸福“食”光。

(總台記者 徐平 劉剛 夏斯偉(wei) 張雲(yun) 埊 楊博)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。