【藏北故事】神奇的藏北岩畫

1903年,著名的瑞典探險家斯文•赫定在《亞(ya) 洲腹地旅行記》一書(shu) 中提到,他在西藏北部某個(ge) 海拔約4500米的山穀中,發現“一塊山石上雕刻著幾個(ge) 拿弓的獵人追趕著羚羊的畫麵”。

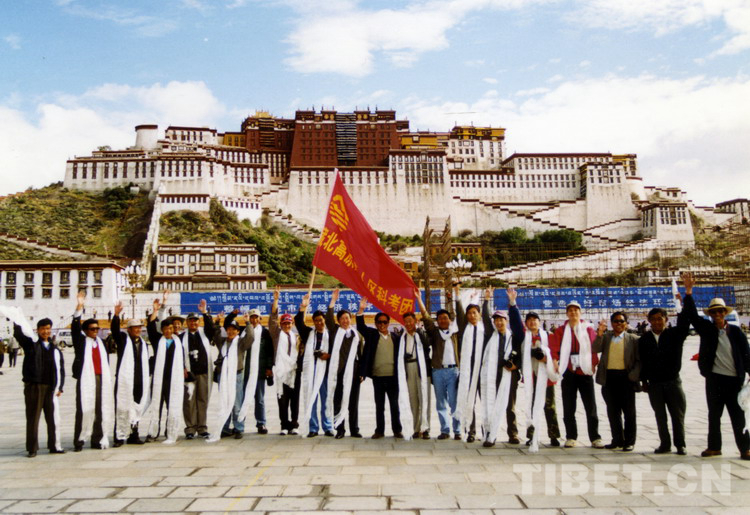

2001年7月初,我作為(wei) “藏北高原無人區科考團”副團長和記者的雙重身份,前往藏北無人區科學考察。

7月13日,我們(men) 科考團來到無人區的加林山俄東(dong) 溝。在溝坡上,我們(men) 發現了大量岩畫。

這是科考人員在考察加林山岩畫。(唐召明2001年攝)

“遠看是山,近看是川”,這是藏北高原的一大特點。加林山是一片不高的丘陵,圓禿禿的山包,遠處有雪山環繞。

順著俄東(dong) 溝往山上走五六百米,山溝裏鋪滿了裸露的油光發亮、青褐色的大石塊,石縫中夾著零星的枯草。就在這些大石塊中散布著岩畫,似乎讓人難以理解。最先映入我眼簾的是一個(ge) 不規則的方形石塊,棱角很不分明。平滑的石麵上均勻地密布著麻點組成的清晰可辨的畫麵:放牧人趕著幾頭犛牛的圖案顏色淺淡、略凹,凹陷處也是自然分布的麻點,絕無雕鑿痕跡。沿著山坡尋找,我們(men) 又見到了八塊有岩畫的石塊。

這些石塊有大有小,圖案不一。最大的有一米多高,最小的也有兩(liang) 尺多。圖案既有單一的牛羊、野獸(shou) 和“圖騰”符號,也有獵人開弓和放牧的情景,還有數個(ge) 戰士持盾、執矛準備戰鬥的場景,以及奔跑、跳躍和攀登的圖案。筆法簡潔,表現抽象,看來年代久遠。

這是加林山岩畫上的一幅瓜棚圖。它反映了這裏曾有過適宜農(nong) 業(ye) 耕作的低海拔氣候。(唐召明1987年攝)

翻過另一山包,又一奇觀展現在我們(men) 眼前:四周雪山環繞的一個(ge) 個(ge) 丘陵山包,滿山是那油光發亮的青褐色麻石,在陽光下閃耀著熒熒光澤。與(yu) 西邊的山溝岩畫相比,這裏岩畫數量更多,內(nei) 容更為(wei) 豐(feng) 富,畫麵圖案更加清晰,手法也更加寫(xie) 實。除畫有人、牛、羊、馬、野獸(shou) 、“圖騰”符號外,還有土地耕耘圖。僅(jin) 我們(men) 見到的各種岩畫就有五十多塊。

這些岩畫在無人區開發前就已存在。傳(chuan) 說,這裏很久以前還是格薩爾王的古戰場。開發無人區時,第一批到達這裏的工作組就發現了這些岩畫。

加林山的岩石都是從(cong) 高熱的地下擠出的火山角礫岩,因含鐵質,經氧化作用表麵呈青褐色,有斑痕。

這些地表岩畫都在大石頭上,每個(ge) 石塊上圖像數量不等。

對於(yu) 那些大都在低矮山包上的岩畫,牧民們(men) 傳(chuan) 說它們(men) 來自超自然的神的力量——怎麽(me) 可能是人製作的呢?

這些岩畫當然是人製作的,但不是近代人。那麽(me) ,到底是什麽(me) 年代的創作呢?

這是加林山一塊有岩畫的大岩石。(唐召明2001年攝)

1988年,我曾拿著照片在北京采訪了中央民族大學教授、藏學研究所所長李秉銓先生。他認為(wei) ,這些岩畫是史前期文化,距今有4000年到10000年。那時候,人們(men) 還沒有學會(hui) 製造工具,這些岩畫肯定是遠古人畫上去的,而不是鑿上去的,更不是超自然力所為(wei) 。對於(yu) 岩畫的價(jia) 值,李秉銓也作了分析。他說,岩畫上有狩獵、放牧,還有耕耘,可見那時當地農(nong) 牧業(ye) 已經發展到一定水平,這是藏族人民值得驕傲的文化!它對於(yu) 研究藏民族的起源、文化的發祥地、氣候的變化,都具有重要的價(jia) 值。

過去,西藏隻發現了山南文化、阿裏象雄文化、昌都卡若文化等舊石器文化,始終沒有發現也沒有想到,藏北高原還保存著史前文化。岩畫的發現意味著可能要重新改寫(xie) 藏族起源地隻在山南和雅魯藏布江一代的理論學說,在高原人類發展史上它將同半坡、仰韶文化一樣具有劃時代的意義(yi) 。

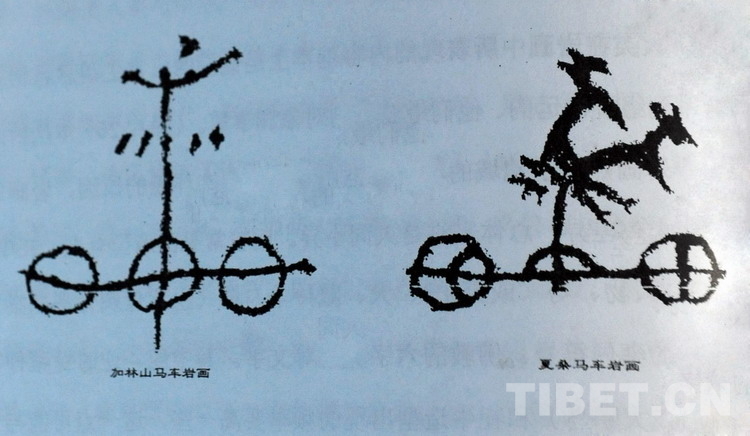

這是新發現的加林山馬車岩畫(左)與(yu) 尼瑪縣崗龍鄉(xiang) 夏桑馬車岩畫(右)的手繪圖。(唐召明2001年攝)

此次考察,我們(men) 還驚喜地發現,這裏的一幅車輛岩畫與(yu) 前些天在尼瑪縣崗龍鄉(xiang) 夏桑所發現的另一幅車輛岩畫很相像。它麵積約為(wei) 18×25厘米,車為(wei) 三輪、一輿、單轅,僅(jin) 有車身,未刻馬匹,似是未完工的畫麵。

西藏大學藝術專(zhuan) 家洛桑紮西告訴我,車輛岩畫是我國北方岩畫中非常獨特的文化現象,在內(nei) 蒙古、寧夏、甘肅、新疆與(yu) 青海等省區均有發現,而在藏北,乃至西藏是首次發現。

洛桑紮西認為(wei) ,車輛岩畫的年代上限可以大致推斷為(wei) 距今3000年,下限可推斷為(wei) 距今1400年,即相當於(yu) 西藏考古年代學分期中的“早期金屬時期”。

車輛岩畫在藏北的發現有兩(liang) 種可能。一是該岩畫僅(jin) 僅(jin) 是作為(wei) 一種狩獵的隱喻或象征,而不是作為(wei) 使用物被描繪;二是該岩畫屬於(yu) 記錄現實生活的範疇,曾在藏北草原出現並服務於(yu) 它的主人。

這次加林山3個(ge) 多小時的岩畫考察很令人鼓舞。這既為(wei) 西藏岩畫填補了一個(ge) 空白,也豐(feng) 富了我國的岩畫寶庫。(新利平台 文、圖/唐召明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【藏北故事】雪山情緣

6年前,我曾出版過一本紀實作品,這本名為《走遍藏北無人區》(羌塘變遷紀實)的書,描述了雪山林立的藏北無人區從開發到建設的偉大曆程,使我在同行圈裏有著一個特殊的稱謂—“野犛牛”。 [詳細] -

【藏北故事】盛夏繁花似錦,我們卻穿著厚厚的棉衣

2001年初夏,西藏自治區組織成立藏北高原無人區科考團,考慮到我對這裏的情況較為熟悉,我被任命為該團副團長。 [詳細] -

【藏北故事】那曲百年大雪災 我隨“神鷹”來救援

1989年, 藏北草原廣袤的土地上連遭126場大雪襲擊,時間從當年的11月26日至1990年4月長達150多天。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信