當年頗有影響的“西康民眾慰勞前線將士代表團”

在決(jue) 定中華民族生死存亡的抗日戰爭(zheng) 中,眾(zhong) 多愛國人士挺身而出,他們(men) 或投入戰場,親(qin) 臨(lin) 前線為(wei) 保家衛國浴血奮戰;或為(wei) 獲取敵方情報深入簡出、隱姓埋名,犧牲自我;或以筆做槍,刺向敵寇。中國各民族、各階層、各政黨(dang) 、各團體(ti) 、各宗教派別均同仇敵愾,共赴國難,一致禦侮,彰顯了中華民族的強大凝聚力和民族精神,為(wei) 戰爭(zheng) 的最後勝利做出了自己的貢獻,在中國近代史上寫(xie) 下了光輝的一頁。

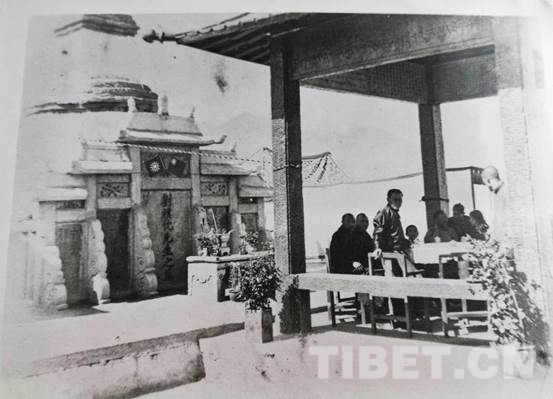

圖為(wei) 重慶抗敵後援會(hui) 歡迎“西康民眾(zhong) 慰勞前線將士代表團”圖片由喜饒尼瑪提供

抗戰爆發,藏族僧俗民眾(zhong) 雖處邊疆,但意識到“倘若隱忍,國亡立至。況康藏問題久懸難決(jue) ,反變本加勵者,英帝國為(wei) 後盾耳,既見中國怯懦如此,日既強占沈陽一帶,雄大素稱之英國寧坐視不強占康藏乎,言念及此,欲哭無淚,哭亦非計,此時不戰,又將何待。” “警耗傳(chuan) 來,我等痛愴至極,發指血騰。悲憤之餘(yu) ,唯一希望政府者,即請立下全國總動員令,驅彼倭奴,還我故土。竊日本帝國主義(yi) 之敢於(yu) 悍然不顧,跡其居心,緣以垂涎甚久,宿望至殷,事前籌劃以詳,進攻步驟如此嚴(yan) 整,此非抗議交涉,即能璧還失地。處此千鈞一發之際,國人無不願以灼熱赤血,洗此奇恥,刷此大辱,以我等老髦無力,亦願與(yu) 之一擊,寧作戰死鬼,不作亡國奴。”“尚望全國同胞一致主張,共赴國難,不勝迫切待命之至。”他們(men) 深感“以責任言不能袖手旁觀,以良心言,不容隔岸觀火”,組織了諸多抗日團體(ti) 宣傳(chuan) 、支持抗戰。

組織較早的是1938年夏,西康相子翁堆、丹巴青攘呼圖克圖、康定貢嘎呼圖克圖等率領的“西康民眾(zhong) 慰勞前線將士代表團”,一行十二人赴重慶和各大戰區慰問前線抗日將士。

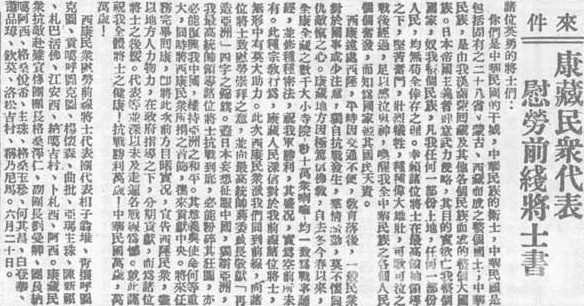

圖為(wei) 《新華日報》載“康藏民眾(zhong) 代表慰勞前線將士書(shu) ” 圖片由喜饒尼瑪提供

該團不僅(jin) 僅(jin) 是到前線慰勞抗日將士,表示藏族人民對抗戰將士之崇敬。同時,也間接向國際社會(hui) 說明敵方一向分化我國各民族奸計的必然失敗,昭示西康各民族作為(wei) 中華民族不可分割的一部分,在麵對日寇侵略之下團結一致抗日的立場。

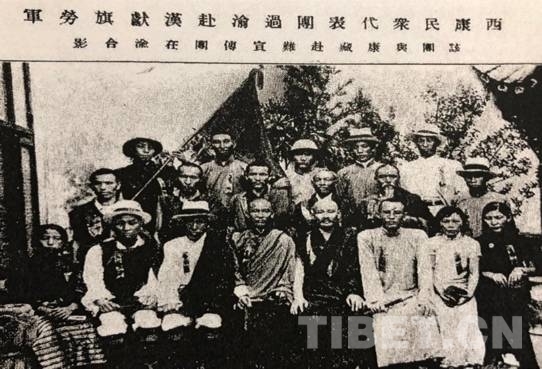

圖為(wei) 西康民眾(zhong) 代表團過渝赴武漢獻旗勞軍(jun) 時合影 圖片由喜饒尼瑪提供

該團於(yu) 1938年3月動身,6月18日始至重慶。他們(men) 隨即向國民政府主席林森獻上錦旗等,表示要在政府領導之下,同心抗戰,誓做前線抗戰將士的堅強後盾,並繼續“傾(qing) 康藏人力、物力,分期分批貢獻國家”。該團於(yu) 是立即將在藏區募捐來的金銀首飾400餘(yu) 件(銀質飾物四十斤零十五兩(liang) 五錢,金質飾物六件,紗洋八十五元四角,大洋十九元,小洋十一元)以及狐皮、豹皮、藏族茶壺、馬鞍等禮物一並獻給國家,以應抗戰之需。隨後於(yu) 24日乘船至漢口慰問前線將士,向20位“勞苦功高之高級將領”獻錦旗。代表團還參加了漢口各界“七月七日抗戰周年紀念大會(hui) ”。

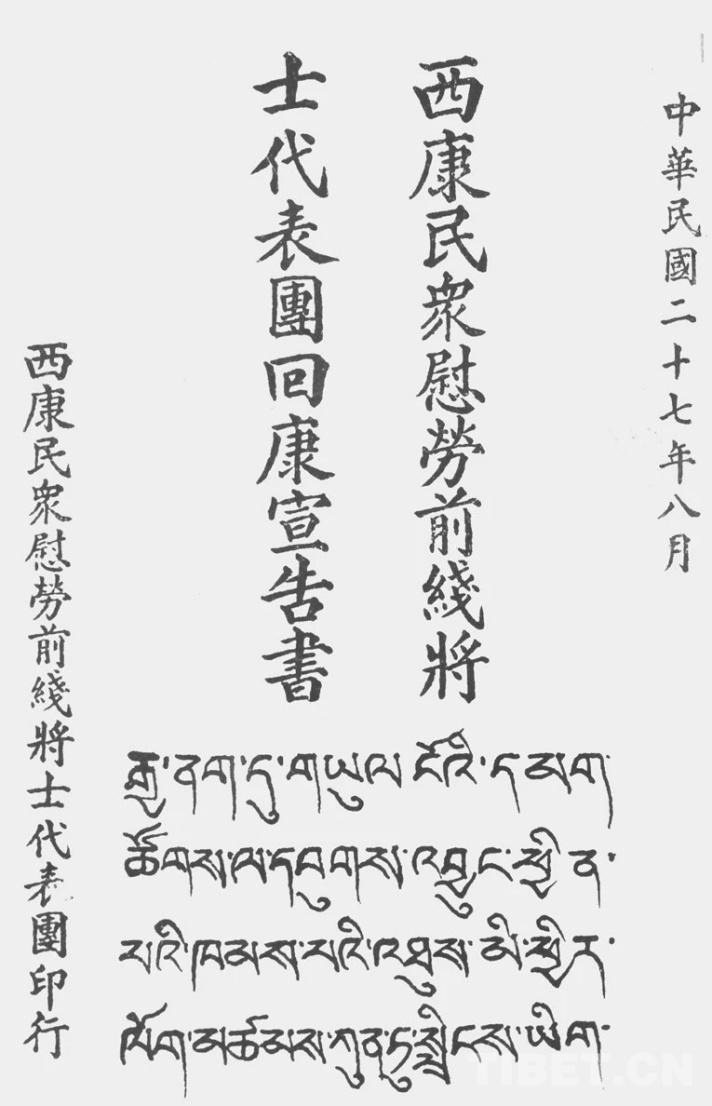

在內(nei) 地期間,代表團發布了《西康民眾(zhong) 慰勞前線將士代表團敬告將士書(shu) 》《西康民眾(zhong) 慰勞前線將士代表團回康宣告書(shu) 》,宣傳(chuan) 抗日救亡,號召康藏廣大民眾(zhong) 積極投入抗日活動,以多種方式,為(wei) 抗戰募捐。他們(men) 表示,“將西康民眾(zhong) 所捐之來貢獻中央,將來任務完畢回康,即將此次前方同矚實況,宣告西陲民眾(zhong) ,盡以地方人力物力,在政府指導之下,分期貢獻,而為(wei) 諸位將士之後援,代表等並深以未及走遍各戰線為(wei) 傷(shang) ,就此謹祝我全體(ti) 將士之健康,抗戰勝利萬(wan) 歲!”

圖為(wei) 《西康民眾(zhong) 慰勞前線將士代表團敬告將士書(shu) 》封麵 圖片由喜饒尼瑪提供

在全民抗日救亡運動中,藏族僧俗民眾(zhong) 積極參加抗戰,捐款捐物,組織抗日團體(ti) ,進行抗日宣傳(chuan) ,祈禱抗戰勝利,用自己的行動為(wei) 國家的安危奔走抗爭(zheng) 。尤其在組織邊疆抗日力量、安撫淪亡地區民眾(zhong) 與(yu) 防範妥協勢力上,體(ti) 現了他們(men) 的民族大局意識和挽救國家危亡的曆史使命感。特別是一些藏傳(chuan) 佛教僧人的參與(yu) ,是佛教思想在現世的應用與(yu) 和平理論的踐行,是他們(men) 對救國、護教行動的體(ti) 現與(yu) 表達。(新利平台 特約撰稿人/喜饒尼瑪)

主要參閱文獻:

《申報》(漢口版),1938年7月。

《新華日報》,1938年7月。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

民國時期拉薩建成的“劉公亭碑”,頗具曆史價值

1935年2月,為了緬懷在中央與西藏地方關係中發揮重要作用的駐藏官員劉樸忱,國民政府駐藏官員蔣致餘在西藏地方的幫助下,提出為其植碑修墓。為此,當時的中央政治會議決議:建立紀念碑塔經費在致祭達賴專使行署及留藏辦事人員經...[詳細] -

喜饒尼瑪:關於劉曼卿,更應關注曆史貢獻,而非奇聞軼事

《康藏軺征》,一部國民政府女秘史劉曼卿親筆所著的赴藏紀實,讀罷掩卷,對於其間的奇人奇事,喟歎之餘,掛念不止。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信