科技興農讓農牧民捧上砸不爛的“金飯碗”

新利平台訊 夏季的西藏自治區林芝市陰雨綿綿,在巴宜區更章門巴民族鄉(xiang) 精準扶貧現代農(nong) 業(ye) 觀光園(以下稱“觀光園”)內(nei) ,門巴族姑娘格桑卓瑪正在大棚裏忙活著,姨媽家剛睡醒的弟弟亦步亦趨地黏在她身旁。“姨媽在照顧家裏生病的老人,弟弟這兩(liang) 天我就幫忙帶一下。”格桑卓瑪的家離蔬菜大棚隻有十幾分鍾的路程,便索性把弟弟帶到了大棚裏方便照顧。

圖為(wei) 格桑卓瑪正在摘除番茄壞果 攝影:趙耀

格桑卓瑪所在的白瑪店村是更章門巴民族鄉(xiang) 6個(ge) 行政村之一,也是觀光園所在地。2018年巴宜區通過政府招商引資,與(yu) 沃圃生公司簽訂投資合作協議成立項目公司。2019年4月,“一帶一園六基地”的觀光園在村裏落地,園區技術先進、管理成熟,解決(jue) 了周邊村莊種植方式單一、土地利用率低等產(chan) 業(ye) 發展的問題。

圖為(wei) 大棚內(nei) 種植的火焰蔘 攝影:趙耀

觀光園麵積1040畝(mu) ,主要種植車厘子、葡萄、草莓、桃、甜瓜、水果番茄等高附加值水果單品,並通過“一園多區、一鄉(xiang) 多品、一村一品、農(nong) 超對接”為(wei) 當地群眾(zhong) 和貧困戶帶來收益。通過“企業(ye) +龍頭合作社”的合作模式把產(chan) 業(ye) 留在當地。“扶貧、扶誌、扶智”相結合讓群眾(zhong) 增強內(nei) 生動力,掌握一技之長。

圖為(wei) 大棚內(nei) 種植的番茄 攝影:趙耀

“公司非常注重對我們(men) 的培養(yang) ,手把手地教技術、傳(chuan) 經驗。我去年9月份來這裏工作,用了3、4個(ge) 月的時間就學會(hui) 了技術,開始單獨管理大棚了。”格桑卓瑪熟練地在每一株番茄間穿梭,摘除多餘(yu) 的葉子和壞果。觀光園成立之初,在其他單位工作了2年的格桑卓瑪回到村裏當上了觀光園的一名技術人員,開始學習(xi) 種植技術。如今,格桑卓瑪學著觀光園的樣子在家裏建了一個(ge) 小型的蔬菜大棚,並帶回去秧苗進行種植,種出來的蔬菜自給自足。

圖為(wei) 窮瓊正在工作中 攝影:趙耀

每個(ge) 月6000元的穩定收入,是格桑卓瑪選擇這份工作的重要原因,娘薩村的窮瓊也是如此。“老公在外跑運輸、好的時候每個(ge) 月有1萬(wan) 元左右的收入,但是很不穩定。我在大棚裏工作,每個(ge) 月都有6000元的收入,很穩定。”這兩(liang) 天窮瓊管理的火焰蔘大棚裏活不多,便來格桑卓瑪的番茄大棚裏幫忙打理、學習(xi) 技術。目前園區正式就業(ye) 的員工有30人,加上臨(lin) 時的有100餘(yu) 人,2019年園區支付當地群眾(zhong) 工資100餘(yu) 萬(wan) 元。

圖為(wei) 觀光園內(nei) 的大棚 攝影;趙耀

走在園區內(nei) ,水肥控製中心、全自動水過濾係統、田間環境采集設備等高科技設備一應俱全。據負責人介紹,園區計劃培育生產(chan) 種植、分選加工、倉(cang) 儲(chu) 物流、銷售服務為(wei) 一體(ti) 的現代農(nong) 產(chan) 品供應鏈體(ti) 係,開拓具有西藏自治區特色的高原果蔬產(chan) 業(ye) 鏈。培育真正能代表當地群眾(zhong) 利益的“新型農(nong) 業(ye) 經營主體(ti) ”,讓老百姓真正遠離貧窮,捧上砸不爛的“金飯碗”。(新利平台 記者/王淑 趙耀 賈華加 趙二召)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

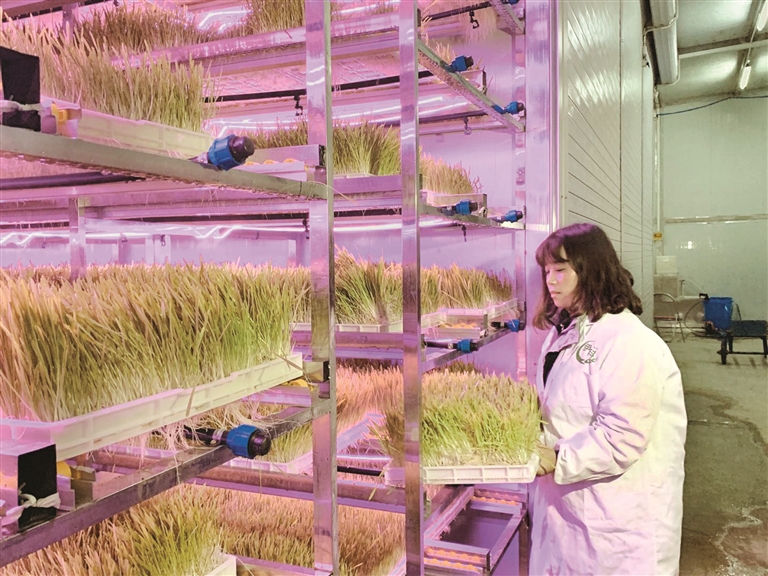

科技為脫貧插上騰飛的翅膀

目前,脫貧攻堅戰進入倒計時,全國上下正在發起最後衝刺,中華大地一派繁忙景象。 [詳細] -

科技助力高原農牧業發展

西藏自治區科技廳瞄準西藏貧困地區普遍存在的技術和人才短板,加強科技助推脫貧攻堅頂層設計,強化扶貧與扶誌、扶智相結合,深入實施“科技富民強縣穩邊”科技重大專項,促進貧困地區產業轉型和提質增效,不斷提高農牧民依靠科技...[詳細] -

西藏越來越有科技範兒

當前新一輪科技革命和產業變革不斷推進,科技同經濟、社會、文化、生態深入協同發展,對人類的發展產生深刻影響。科技進步正給西藏人民生活帶來新的變化。 [詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信