【藏北故事】留在心中的歌:援藏一時情一世

2010年春節過後,我與(yu) 中國石化首批援藏幹部李一超開始完成共同的約定:那就是我們(men) 一同進藏去接西藏自治區那曲市班戈縣新吉鄉(xiang) 貧病牧女斯求卓瑪來北京,幫助她切除脖子下懸掛了28年、重達5公斤的巨大腫瘤。

3月28日,我和李一超從(cong) 北京來到西藏接上斯求卓瑪,在中國石化第五批援藏幹部中的班戈縣委副書(shu) 記陳誌清、常務副縣長潘峰陪同下,乘上東(dong) 去的火車。

談起中國石化的幾名援藏幹部,我得先從(cong) 卓瑪的“救命恩人”李一超說起。

2002年7月,“老西藏”李本信、何蜀江之子李一超主動請纓,成為(wei) 中國石化對口支援班戈縣的第一批援藏幹部。

作為(wei) 進軍(jun) 西藏的十八軍(jun) 老戰士後代,曾在拉薩西藏軍(jun) 區“八·一”子弟學校讀過書(shu) 的李一超,一直視西藏為(wei) 第二故鄉(xiang) 。援藏對他來說,既是了卻父母的西藏情緣,也是為(wei) “故鄉(xiang) ”施展才華的難得機會(hui) 。

2002年8月,擔任班戈縣常務副縣長的李一超上任兩(liang) 個(ge) 月,即走訪了全縣6鄉(xiang) 4鎮和11個(ge) 行政自然村。

班戈縣平均海拔4700米以上,總麵積3萬(wan) 多平方公裏,與(yu) 海南省陸地麵積相當。在這裏“下鄉(xiang) ”即意味著對生命的挑戰。

一路上,李一超餓了啃自帶的幹糧,渴了喝礦泉水,呼吸特別困難時就吸一會(hui) 兒(er) 氧氣,以堅韌的毅力克服了在內(nei) 地從(cong) 未遇到過的困難。

這一年的10月9日,李一超到新吉鄉(xiang) 辦事。歸途中,大雪紛飛。在白茫茫的山坡上,李一超與(yu) 新吉鄉(xiang) 鄉(xiang) 長多吉深一腳、淺一腳走進一座黑色牛毛帳篷,訪貧問苦。

掀開門簾的一刹那,李一超驚呆了。在這個(ge) 不足十平米的低矮潮濕的帳篷裏,一位身穿藏袍的中年婦女摟著一個(ge) 女孩蜷縮在地上,婦女的脖子上長著一個(ge) 像人頭那麽(me) 大的腫瘤,家庭十分貧困……

這是李一超(右)陪同術後的斯求卓瑪與(yu) 藏醫兼翻譯旦增達色(左)一起在天安門廣場遊覽(唐召明2010年5月1日攝)

“我要好好照顧這對母女!”李一超暗下決(jue) 心。他意識到自己作為(wei) 援藏幹部有著太多的責任與(yu) 義(yi) 務。

不久,卓瑪收到“李縣長”托人捎來的第一筆錢。一張、兩(liang) 張……整整500元!卓瑪從(cong) 未見過那麽(me) 多錢,錢在她手中變得滾燙,一直暖到心裏。

從(cong) 此,李一超便開始了長達八年對卓瑪資助的愛心之路,直至為(wei) 她解除病痛,走上脫貧的道路。

除了卓瑪外,李一超的愛心一直被人所稱道。

2003年,他到醫院看病拿藥時,看到有許多白內(nei) 障患者到醫院求醫。這是藏北草原強烈的紫外線所致,尤以中老年患者為(wei) 最多。他們(men) 渴望通過手術重見光明,但又無錢醫治。回到縣上,他立即組織縣民政局和衛生醫療中心的幹部,摸底排查,每個(ge) 鄉(xiang) 鎮篩選出10名最貧困、最需要手術的患者共計100人。以此安排手術計劃,製定手術方案。他還從(cong) 有關(guan) 渠道爭(zheng) 取3萬(wan) 元資金用於(yu) 計劃的逐步實施,使大部分患者恢複了視力。

新吉鄉(xiang) 有戶單身母親(qin) ,帶著兩(liang) 個(ge) 女兒(er) 生活。大女兒(er) 次仁拉姆剛考上嶽陽教育學院,但因交不上一年2500元學雜費,處於(yu) 失學的窘境。有一天,次仁拉姆的阿媽在別人引導下,忐忑不安地來到“李縣長”辦公室訴說艱難。

李一超查明情況,立即給嶽陽教育學院打電話,講明情況,並很快為(wei) 次仁拉姆籌集了2500元錢匯去。

當他了解到當年去內(nei) 地上學的貧困牧民子弟有70多人,大都受到經濟拮據的困撓時,他向中國石化總公司申請“助學基金”,幫助這些孩子完成學業(ye) 。

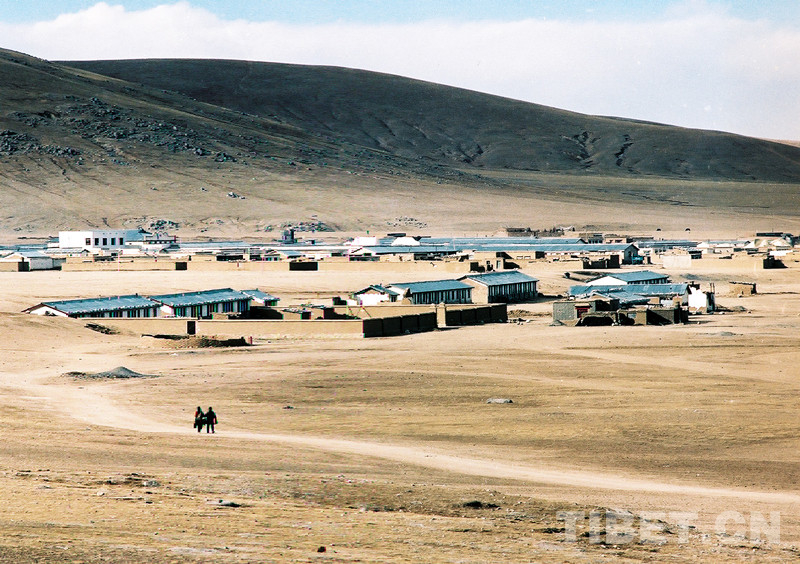

這是由中國石化所援建的班戈縣街道新貌(唐召明2009年8月11日攝)

“雨天一路泥,雪天一路冰,晚上一路黑。”這是2003年以前班戈縣城的真實寫(xie) 照。有一次,我和李一超走在班戈縣平坦的大街上,他對我說,中國石化援藏的第一件事就是投資2700萬(wan) 元修建縣城的道路和安裝路燈。

“吃水不忘挖井人”。班戈縣許多藏族幹部在談到當年修建縣城道路時,無不向我誇獎身邊的“李縣長”。

那時,縣城道路施工正逢雨季來臨(lin) ,援藏幹部李一超的高原反應期還沒有完全過去,連續幾天吃不好睡不好,依然與(yu) 當地藏族幹部群眾(zhong) 一起搬石填坑修道路。泥濘沾滿褲腿和衣襟,袖子也被石頭劃破,累得氣喘籲籲仍不肯放下手中的活,藏族群眾(zhong) 心疼地說:“李縣長,你歇歇吧,讓我們(men) 來!”李一超笑著說,“我來援藏,就是為(wei) 班戈縣出份力嘛!”他的臉上掛滿了水珠,已分不清哪是雨水哪是汗水。

這是由中國石化所援建的班戈縣綜合辦公樓工程竣工典禮儀(yi) 式(李一超提供,2004年10月18日攝)

工作生活在這裏的幹部群眾(zhong) 深深記得,在工程施工期間的140多個(ge) 日日夜夜,“李縣長”幾乎都留在了施工現場。

施工伊始,有些群眾(zhong) 看到挖掘機和推土機作業(ye) ,很好奇地看了再看、望了再望,甚至一些居住在距縣城一二百公裏之外的群眾(zhong) ,也搭便車、騎馬專(zhuan) 程來縣城觀看建設工地。

半年後,這項集給水、排水、汙水、通訊、電力等管網於(yu) 一體(ti) ,並安裝有照明設備的吉江紮西路順利竣工,長期生活在鄉(xiang) 下的群眾(zhong) ,特意來體(ti) 會(hui) 一下在有幾十盞桔紅色太陽能路燈照明下的水泥路。

這條路修好後,生活在這裏的幹部群眾(zhong) 一改以往很少上街的習(xi) 慣,每當華燈初上之時,三五成群的結伴逛街。詢問原因,一名叫德吉的藏族婦女說,“以前上街少,那是因為(wei) 街上灰塵太大,上一趟街回來,不但身上落滿灰塵,就連鼻涕裏也是灰塵;可現在大不一樣了,地麵上沒有了灰塵,連皮鞋都是黑亮黑亮的。”

援藏資金的投入可以用數字計算,物質的豐(feng) 碑也可以載入史冊(ce) ,為(wei) 老百姓辦好事自有口碑傳(chuan) 誦,觀念的影響無影無形,但卻潛移默化,影響深遠,它的價(jia) 值將隨著時間的推移而愈益顯現。

這是中國石化所援建的班戈縣小學大樓正在施工(唐召明2009年攝)

隨著援藏工程的開工,由援藏幹部所帶來的內(nei) 地發達地區先進的思想觀念和工作經驗,在相當大的程度上成為(wei) 當地觀念的催化劑。

李一超在縣裏主持政府工作期間,本著經營城市、搞活城市土地資源的理念,根據有關(guan) 政策精神,向縣委和政府提出“引進市場機製,有償(chang) 出讓國有土地使用權”的設想,即拍賣縣城可利用的麵積為(wei) 8.8萬(wan) 多平方米的19塊國有土地。此設想一經提出,就得到了縣委和政府的鼎力支持。但對長期以來形成國有土地無償(chang) 劃撥使用觀念的幹部群眾(zhong) ,這卻是一個(ge) 很大的衝(chong) 擊。拿錢買(mai) 土地的使用權,這在班戈縣乃至藏北高原都是第一次,此舉(ju) 將實現土地有價(jia) ,增加縣級財政收入,活躍縣城經濟,開創國有土地資源工作的新局麵。

沒有人組織,幹部群眾(zhong) 就自發地討論起這件事來,漸漸地參加討論的幹部群眾(zhong) 在“讚成”和“不讚成”的爭(zheng) 論中明白了一些市場經濟的基本規律和基本常識,讚成的人多了,不讚成的人少了。

這是李一超(左)從(cong) 北京來到班戈縣看望中國石化援建工程的施工人員(唐召明2009年8月11日攝)

“納木錯建材開發有限責任公司”由李一超和其他幹部共同策劃組建,它是班戈縣第一家現代意義(yi) 上的有限責任公司。不僅(jin) 因為(wei) 它是援藏項目中的一項造血工程、財源工程,更重要的是為(wei) 當地貧困牧民提供了一個(ge) 脫貧致富的出路。

這個(ge) 開發公司吸收一些當地企業(ye) 和富裕戶以各種形式參股。一些幹部群眾(zhong) 從(cong) 認識“股東(dong) ”這個(ge) 名詞開始,逐步了解了現代企業(ye) 的管理經營模式,對現代企業(ye) 有了初步的直觀認識。

“中石化像是我們(men) 的家,我們(men) 真切感受到了家的溫暖。”西藏班戈縣赴內(nei) 地培訓考察團團長、班戈縣人大主任索朗央金在北京時說。

從(cong) 2002年起,韓鳳明、李一超;祝傳(chuan) 林、趙文操;梁軍(jun) 超、張玉龍;李少青、苗波;陳誌清、潘峰,從(cong) 第一批至第五批援藏幹部,已成為(wei) 班戈人所熟知的名字。

這是中國石化所援助的班戈縣城新貌(唐召明2009年攝)

“援藏幹部真的不容易,他們(men) 克服許多困難,深入基層,與(yu) 群眾(zhong) 打成一片。他們(men) 的艱苦付出大大改變了班戈的麵貌,他們(men) 的管理方法也對我們(men) 班戈幹部啟發很大。”班戈縣幹部貢嘎動情地說。

2011年8月,中國石化第五批援藏幹部的援藏工作結束,第六批援藏幹部詹超雲(yun) 和張毅赴藏工作。援藏,為(wei) 貧困的班戈再次插上騰飛的翅膀。(新利平台 文、圖/唐召明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【藏北故事】藏北,“一錯再錯”觀鳥島

青藏高原是世界上最高、最大的高原湖泊區。其中,藏北西部更是湖泊集中的湖群地帶。那眾多的湖泊像仙女撒在大草原上的閃閃發光的明珠。[詳細] -

【藏北故事】留在心中的歌:感受草原新變化

每每驅車行駛在藏北高原,我內心總有一種抑製不住的衝動。那是一種猶如回到久別故鄉的深深眷戀。[詳細] -

【藏北故事】留在心中的歌:美麗的“太陽城”

原來的西藏自治區那曲地區(現那曲市)文部辦事處早已更名為尼瑪縣了,而“尼瑪”在藏語裏又是太陽的意思。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信