【藏北故事】留在心中的歌:感受草原新變化

每每驅車行駛在藏北高原,我內(nei) 心總有一種抑製不住的衝(chong) 動。那是一種猶如回到久別故鄉(xiang) 的深深眷戀。

西藏和平解放70年來,藏北高原與(yu) 整個(ge) 西藏大地一樣,取得了令人矚目的“短短幾十年,跨越上千年”的巨大變化。特別是從(cong) 2002年起,中央企業(ye) 加入到援藏大軍(jun) 後,更使藏北高原插上了騰飛的翅膀。

2009年盛夏的一天傍晚,汽車穿過“申紮縣人民歡迎您”的迎賓門到達申紮縣城,我住進了8年前曾住過的縣招待所。

這是遠眺申紮縣城新貌,前景是放牧的牛群(唐召明2009年攝)

申紮縣城坐落在三麵環山、一麵緊臨(lin) 羅布果天然濕地的山坡下,蜿蜒曲折的申紮藏布河靜靜地在城邊流淌,滋潤著美麗(li) 的大草原,養(yang) 育著這裏的人民。

“申紮”藏語的含義(yi) 是潔白透明的鹽巴。申紮宗設立於(yu) 公元1886年,地域包括今尼瑪縣、雙湖縣的大部及申紮縣除原巴紮區以外的全部區域。

1959年建縣時,將以前的申紮宗與(yu) 從(cong) 達那仁欽則谿卡(村)分出的“亞(ya) 巴部落”和從(cong) 謝通門谿卡劃出的“巴林部落”等部落合並。

1976年1月,為(wei) 了開發藏北無人區,經西藏自治區黨(dang) 委和政府批準,從(cong) 申紮縣劃出尼瑪區所屬的5個(ge) 鄉(xiang) 和申紮區嘎措鄉(xiang) ,從(cong) 班戈縣劃出色瓦區,成立雙湖辦事處(現雙湖縣)。緊接著,從(cong) 申紮縣劃出文部、甲穀、幫多、吉瓦、卓瓦5個(ge) 區,成立文部辦事處(現尼瑪縣)。

2009年,劃來劃去的申紮縣轄8個(ge) 鄉(xiang) 鎮及73個(ge) 行政村,麵積從(cong) 過去的大約30萬(wan) 平方公裏縮減到現在的2.55萬(wan) 多平方公裏。

那時,申紮縣政府所在地是申紮鎮,海拔4680米。

這是中信集團援建的申紮縣城大街新貌(唐召明2009年攝)

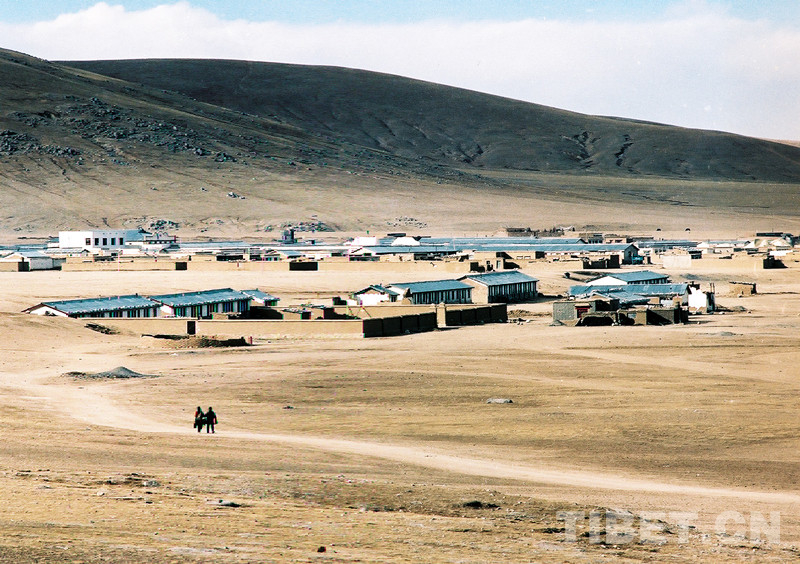

與(yu) 我8年前來申紮相比,這裏已是高樓林立的城鎮了。諸如摩托車經銷店、蔬菜水果店、網吧等店鋪的大量湧現,讓我強烈地感受到一種從(cong) 未有過的繁榮。

到達後的第二天上午,時任申紮縣委宣傳(chuan) 部部長才旺多吉告訴我,申紮鎮二村和三村所開辦的“牧家樂(le) ”旅遊度假村效益顯著,出於(yu) 新聞敏感,我當即決(jue) 定去看看。

這是中信集團為(wei) 申紮縣援建的申紮鎮村委會(hui) 辦公室(唐召明2009年攝)

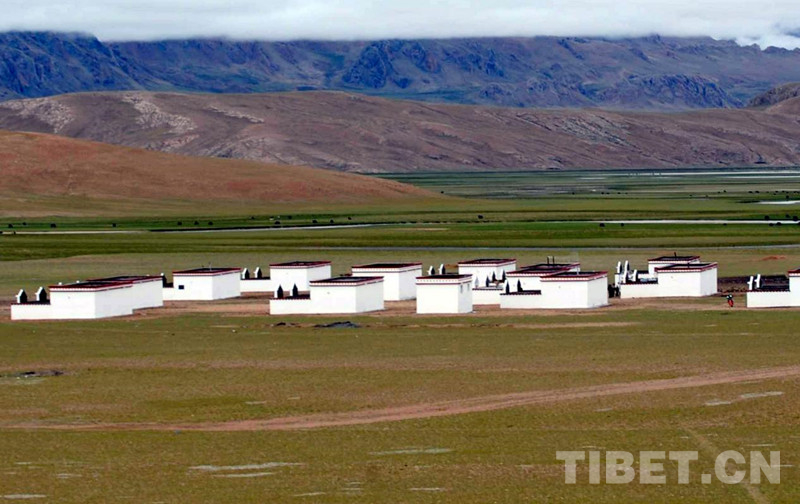

申紮鎮的二村和三村“牧家樂(le) ”就坐落在不遠處的甲崗雪山腳下,與(yu) 申紮縣城隔河相望。從(cong) 縣城驅車不到十公裏,二村和三村的村莊便展現眼前。兩(liang) 個(ge) 村莊都是一排排嶄新的白牆黑頂裙邊、房頂四角為(wei) 紅方柱的藏式定居房。由於(yu) 這些房子與(yu) 鄰縣的日喀則地區(今日喀則市)南木林縣的建築風格相似,故當地人稱它為(wei) “日式建築”,從(cong) 中可以看出日喀則經濟文化對申紮縣具有一定的輻射作用。這兩(liang) 個(ge) 村莊的戶與(yu) 戶之間,都是新修的水泥街道相連,所有的街道幹淨整潔,呈現出欣欣向榮的村容村貌。

申紮鎮三村是藏北西部4個(ge) 縣裏首個(ge) 開辦“農(nong) 家樂(le) ”旅遊度假村的村莊。這裏的牧民從(cong) 曆史上的鄙視經商到放下牧鞭去“下海”經商,其第一個(ge) “吃螃蟹”的勇氣令我十分敬佩!

我們(men) 乘車往南走不多遠,便聽到路西木柵欄裏的七、八頂白帳篷裏傳(chuan) 出歡歌笑語聲,隻見人們(men) 出出進進,甚是熱鬧。才旺多吉告訴我,這就是三村的“牧家樂(le) ”旅遊度假村。“雖然很少有來自遠方的遊客,但它為(wei) 縣城人們(men) 休閑娛樂(le) 提供了最佳去處。”才旺多吉滿臉帶著收獲的喜悅說到。

走進河對岸的三村,我發現村莊裏都是水泥硬化路麵,路兩(liang) 側(ce) 是一排排漂亮的太陽能路燈,還安裝了健身器材。

這是申紮縣申紮鎮三村的村政府太陽能采暖房,由中信集團援建(唐召明2009年8月9日攝)

走進村委會(hui) 的玻璃式采暖房,首先映入眼簾的是申紮縣委頒發的“安全文明村”金色牌匾,以及藏漢文兩(liang) 種文字的學習(xi) 牆報。

年過六旬的三村牧業(ye) 經紀人才旺在村委會(hui) 高興(xing) 地說:“今年6月6日,村委會(hui) 投入3萬(wan) 多元開辦牧家樂(le) 旅遊度假村僅(jin) 2個(ge) 月,就接待遊客3000多人次,創收2萬(wan) 多元。”他對成立專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織後所發生的變化頗為(wei) 得意和自豪。

申紮縣申紮鎮三村成立了專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織,大家分工明確,各司其職。這是分工撿拾攤曬牛糞燃料的藏族婦女(唐召明2009年攝)

這是一位分工攤曬奶渣的藏族婦女(唐召明2009年攝)

我發現,這裏的專(zhuan) 業(ye) 合作經濟組織在遼闊的草原上發揮了很大作用。分離酥油生產(chan) 間裏,4位年輕的婦女在臉盆粗的牛奶木桶上,雙手握著木杆式活塞一上一下地打牛奶,分離酥油;一位年老的婦女在房前水泥空地上攤曬奶渣;4位牧民在村莊後為(wei) 幾十頭犛牛挨個(ge) 擠牛奶,還有幾位婦女手拎橡膠桶,在草地上撿拾濕漉漉的牛糞,然後倒在草地上,再用手攤成一個(ge) 個(ge) 牛糞餅曬幹,最後摞成牛糞垛,作為(wei) 冬季取暖的燃料……大家分工明確,各司其職。

我們(men) 來到二村,時任村黨(dang) 支部書(shu) 記的桑旦早早地就迎候在村口,給人一種熱情而沉著的印象。他把我們(men) 領進村文化室,屋裏牛糞燒得正旺,暖烘烘的。桌子上擺有二村的特色風幹犛牛肉,桑旦將熱氣騰騰的酥油茶端來。我們(men) 一邊細細品嚐犛牛肉的獨特風味,一邊與(yu) 桑旦攀談起來。桑旦話語雖不多,但每說一句,總能道出二村昔日的貧窮與(yu) 今日走上安康生活的感慨。

品嚐完風幹犛牛肉,我們(men) 便在桑旦引路下參觀二村的專(zhuan) 業(ye) 經濟合作組織成果——短期育肥基地。育肥基地約有幾畝(mu) 地,建有一排暖房,裏麵幾頭圈養(yang) 的犛牛正在悠閑地啃吃著草料。“我們(men) 從(cong) 其他鄉(xiang) 村低價(jia) 收購犛牛,精心圈養(yang) 幾個(ge) 月,宰殺後集中在縣城市場供應,或是根據客戶需求進行宰殺供肉。每頭犛牛純收入可達兩(liang) 三千元,利潤空間十分可觀。”桑旦開心地說。

這個(ge) 村的“牧家樂(le) ”也在不遠的草原上搭建了十多頂帳篷,還在“牧家樂(le) ”裏開了一個(ge) 超市,啤酒、飲料等商品琳琅滿目,應有盡有。

盛夏時節,這裏是歡樂(le) 的海洋。青青的草地上,那些大小各異、具有濃鬱特色的一頂頂帳篷裏,歌聲和笑聲不斷,人們(men) 無不沉浸在其樂(le) 融融的氛圍之中。

這是申紮縣申紮鎮三村牧民家庭利用太陽能發電來看電視(唐召明2009年攝)

據介紹,申紮縣從(cong) 2001年開始,將申紮鎮二、三村作為(wei) 試點村,開始探索規模經營之路。這裏實行勞動聯合與(yu) 資本聯合相結合的股份製。其主要特征就是民主管理,風險共擔,按股分配。當時, 二、三村規模經營入股率已達到100%。

在縣委、政府的指導和幫助下,這兩(liang) 個(ge) 村通過勞務輸出、犛牛短期育肥,以及開辦小賣部、茶館、沙石料廠和種植大棚蔬菜、製作酸奶等多種方式實施規模經營,經營效益初見成效。

這是中信集團為(wei) 申紮縣援建的農(nong) 畜產(chan) 品交易市場(唐召明2009年攝)

申紮鎮幹部給我提供了兩(liang) 個(ge) 村上一年分紅的數據情況,從(cong) 中便可以看出一些變化。

申紮鎮二村,218人,47戶,總收入55萬(wan) 多元,現金收入37萬(wan) 多元,已兌(dui) 現20多萬(wan) 元。一等戶分紅現金1.6萬(wan) 多元,比去年收入增加4862元;二等戶分紅現金6472元,比去年收入增加2068元;三等戶分紅現金1705元,比去年收入增加415元。

申紮鎮三村,228人,53戶,總收入54萬(wan) 多元,現金收入27萬(wan) 多元,比去年增長11.9%。其中一等戶分紅現金2.1萬(wan) 多元;二等戶分紅現金6637元;三等戶分紅現金2073元。

晚上返回申紮縣城,因縣招待所餐廳正在維修,我與(yu) 時任申紮縣人大副主任王樹林在廚房與(yu) 餐廳人員一同就餐。

時年38歲的王樹林,與(yu) 長期在藏工作的許多漢族幹部一樣,孩子從(cong) 小便被交給內(nei) 地的老人照看,並帶大成人。夫妻倆(lia) 和13歲的兒(er) 子分住在三地:王樹林在申紮縣,妻子在尼瑪縣,13歲的兒(er) 子在河南省老家。

難怪許多“老西藏”與(yu) 子女感情不深,見麵很陌生,就是因為(wei) 長期不和孩子在一起生活的緣故。

飯後聊起“牧家樂(le) ”度假村的變化,王樹林告訴我一個(ge) 好消息,這兩(liang) 個(ge) 度假村以後將增加文藝演出,並與(yu) 申紮縣奶製品加工廠加強合作,引進新的特色產(chan) 品,讓遊客在感受藏北最美風情的同時,也能感受到最好的服務。

談起藏北高原旅遊,凡是到過這裏的人們(men) 都充滿了信心。萬(wan) 裏藏北是一片神奇莫測的土地,對於(yu) 那些向往探險尋奇的遊人來說,高原無疑是理想的旅遊勝地。(新利平台 文、圖/唐召明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【藏北故事】留在心中的歌:向往高原 向往神鷹

2001年中央第四次西藏工作座談會後,中國石油、中國海油、中國石化、中信集團等10多家央企加入援藏,在人類“生命禁區”譜寫出一曲曲華美的樂章。[詳細] -

【藏北故事】留在心中的歌:援藏使牧民生活越來越幸福

西藏和平解放70年來,其發展繁榮與中央的特殊關懷和全國人民的大力支援密不可分。[詳細] -

【藏北故事】留在心中的歌:美麗的“太陽城”

原來的西藏自治區那曲地區(現那曲市)文部辦事處早已更名為尼瑪縣了,而“尼瑪”在藏語裏又是太陽的意思。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信