前兩(liang) 年,我有機會(hui) 再次從(cong) 西藏自治區那曲市雙湖縣驅車出發,沿著一條新修的村級公路,來到位於(yu) 藏北無人區深處的小康示範村——雙湖縣嘎措鄉(xiang) 。

這是我30多年後的第七次來到嘎措鄉(xiang) 。當我又一次站在這個(ge) 令我魂牽夢繞、已建成現代化小康示範村的地方時,不由得想起它走集體(ti) 化道路的許多往事。

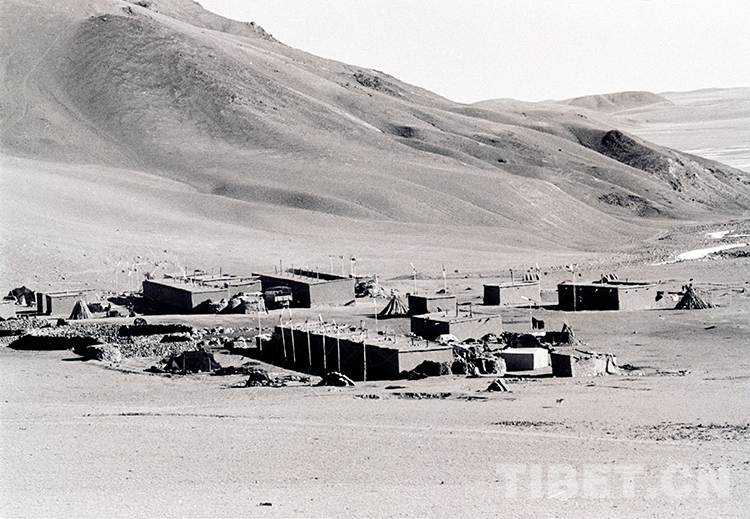

這是嘎措鄉(xiang) 政府所在地的一村村貌(唐召明1988年攝)

嘎措鄉(xiang) 一直以來是一個(ge) 在政治和經濟上的“小特區”——整個(ge) 西藏自治區僅(jin) 有的一個(ge) 未實現牲畜私有的鄉(xiang) 。這裏至今仍然保留著“人民公社”時期的集體(ti) 經濟,實行專(zhuan) 業(ye) 化分工,並成為(wei) 西藏最為(wei) 富裕的鄉(xiang) 村。

記工分,分口糧,統一分配收入……這些上世紀六七十年代人民公社時期流行的經營形式,對許多人來說,早已成為(wei) 曆史記憶,但在嘎措鄉(xiang) ,不是曆史,而是現實。

這是嘎措鄉(xiang) 一村鄉(xiang) 會(hui) 計兼一村村委會(hui) 主任多吉坐在大羊圈的地上,向村民介紹工分的登記情況(唐召明1988年攝)

那是1988年初冬,我搭車來到那曲地區雙湖辦事處(現那曲市雙湖縣)嘎措鄉(xiang) 采訪。一天夜晚,在明亮的汽燈下,嘎措鄉(xiang) 副鄉(xiang) 長瓊沛和鄉(xiang) 會(hui) 計兼一村村委會(hui) 主任多吉應我之邀,來到我所借住的日瑪家裏介紹情況。

我眼前的副鄉(xiang) 長瓊沛是第五屆全國人大代表。他跨進過中學大門,但隻讀了一年,是鄉(xiang) 村幹部裏文化程度最高的一位。他40歲左右,穿著很樸素,一件光板老羊皮襖,經常穿在身上。不了解的人很難看出他是這裏的幹部。可是,他給人的印象卻是精明能幹。

身邊的鄉(xiang) 會(hui) 計兼一村村委會(hui) 主任多吉40多歲,顯得很沉穩,頭上戴一頂藍色單帽,黑白兩(liang) 色的藏袍,腰前總是掛著他最為(wei) 欣賞的裝飾物,一個(ge) 裝有5發步槍子彈的銀製彈夾。

談起人民公社時期的集體(ti) 生產(chan) ,對吃“大鍋飯”式的經營管理方式,現在沒有人再感興(xing) 趣了。可是嘎措鄉(xiang) 為(wei) 什麽(me) 至今還保留著人民公社的集體(ti) 生產(chan) 經營形式,有沒有吃“大鍋飯”的現象,群眾(zhong) 擁護嗎?我向副鄉(xiang) 長瓊沛提出這一問題。

這是定居在嘎措鄉(xiang) 一村的婦女和兒(er) 童(唐召明1988年攝)

他毫不猶豫地告訴我,今天的嘎措鄉(xiang) 幹部群眾(zhong) 全都擁護集體(ti) 生產(chan) 經營方式在這裏存在下去。雖然嘎措鄉(xiang) 保留了集體(ti) 經營,但現在的集體(ti) 經營方式克服了過去吃“大鍋飯”的缺點,實行的是一種多勞多得,按勞計酬的很詳細的生產(chan) 責任製,是升級版的“人民公社”製度。

多吉拿出鄉(xiang) 裏經過幾年不斷完善形成的一本厚厚的責任製細則念給我聽。

嘎措鄉(xiang) 現有34232頭(隻)牲畜,擁有50個(ge) 牧場。實行集體(ti) 經營管理,可以合理安排科學放牧。根據實際情況,劃分為(wei) 公犛牛牧場、母犛牛牧場、公綿羊牧場、母綿羊牧場、公山羊牧場、母山羊牧場等。根據勞動量,每個(ge) 牧場分別安排二至四人負責放牧。這樣劃分安排,便於(yu) 科學放牧管理,接羔育幼,同時也便於(yu) 生產(chan) 責任製的落實。

比如,放牧成年母綿羊的牧場,4個(ge) 人負責管理,放牧600至700隻羊。如果放牧的母綿羊膘肥體(ti) 壯,每隻羊記0.0175個(ge) 工分。產(chan) 羔季節,根據羊羔情況,分為(wei) 一、二、三等。一等羊羔每隻記5.5個(ge) 工分,二等羊羔每隻記4.5個(ge) 工分,三等的記3.5個(ge) 工分。放牧成年母犛牛的牧場,二人負責管理,放牧100至150頭犛牛。如果放牧的母犛牛膘肥體(ti) 壯,每頭牛記0.12個(ge) 工分。產(chan) 犢季節,牛犢也分為(wei) 一、二、三等。一等牛犢每頭記11.3個(ge) 工分,二等記9.3個(ge) 工分,三等記7.3個(ge) 工分。以村為(wei) 單位挑選出來的體(ti) 質差的犛牛、綿羊、山羊分別集中一起放牧。如體(ti) 弱的犛牛,每個(ge) 牧場安排二人,放牧80至100頭,如果放牧得好,每頭記0.1833個(ge) 工分……

嘎措鄉(xiang) 根據本地實際,製定了畜產(chan) 品的預算方法。預算是以過去5年畜產(chan) 品的平均指標為(wei) 基礎製定的,超過部分按80%獎勵。如果不是因為(wei) 自然災害造成不可避免的損失,大畜死亡超過了規定的5%,則按超出部分數量扣罰年底工分。

這是嘎措鄉(xiang) 一位小學生利用業(ye) 餘(yu) 時間,在幫助村民拽拉不肯挪步的羊隻統一去擠奶。這種勞動到年底也可獲得一定的工分收入(唐召明2001年攝)

1985年4月,嘎措鄉(xiang) 按產(chan) 值修訂的計分標準冊(ce) ,其中包括勞動項目、勞動量、工分標準等項目。我看到的一冊(ce) ,其中規定的條款就達到230多項,對不同季節,不同條件下,不同質量的每項勞動都作了詳盡的規定,工分標準精確到小數點後的七位數。在這閉塞偏遠的荒原小村,這種精確的管理,真使我吃驚,這種認真精神更使我敬佩。

鄉(xiang) 會(hui) 計、村委會(hui) 主任(原叫村長)多吉說,牧場裏有放牧技術的可以多掙工分,沒有放牧技術的也可做別的事情,但工分掙的會(hui) 少一些。

這是從(cong) 西藏南木林縣來嘎措鄉(xiang) 揉皮子“打工”的藏族農(nong) 民工(唐召明1988年攝)

副鄉(xiang) 長瓊沛接著又談到,七八月份剪羊毛期間,剪大羊的羊毛每斤記工分0.142857分。村裏老弱病殘者撿的羊毛隻要收拾幹淨,達到規定的標準同樣記工分。老弱病殘做撚線、縫紉、抓絨等力所能及的勞務也都有不同的工分標準。

“你們(men) 這樣細的工分標準誰來統計負責呢?”我問。

“兩(liang) 個(ge) 村的村委會(hui) 副主任負責。”他回答。

鄉(xiang) 長瓊沛對他們(men) 的責任製了如指掌、充滿信心,談起現在這種集體(ti) 經營的好處滔滔不絕。

集體(ti) 經營比起牲畜分到各家各戶的個(ge) 體(ti) 經營,能發揮個(ge) 人所長,會(hui) 放牛的牧牛,會(hui) 放羊的牧羊。即使那些老弱病殘者,也給他們(men) 安排恰如其分的勞務,如撚線、縫紉、織帳篷、抓絨等,使他們(men) 有所勞,有所獲,既不浪費勞力,又可使集體(ti) 增產(chan) 增收。

一家一戶放牧,很難結束遊牧生活。集體(ti) 生產(chan) 為(wei) 牧民從(cong) 遊牧走向定居創造了條件。

無人區雪災頻繁,一家一戶個(ge) 體(ti) 放牧難以抵禦雪災的襲擊。集體(ti) 力量大,能夠更加有效地戰勝自然災害。

現在,嘎措鄉(xiang) 的集體(ti) 倉(cang) 庫每年都儲(chu) 備著磚茶、糧食、墨鏡、鐵鍬、活動式的氈毛羊圈、牛羊飼料、牛羊糞燃料等抗災救災物資。

這是嘎措鄉(xiang) 牧人用繩子拴住羊角後,統一待擠羊奶的羊群(唐召明2001年攝)

嘎措鄉(xiang) 集體(ti) 經濟一天天壯大,人民的生活迅速提高,靠的是什麽(me) ?幹部們(men) 都說,這是靠黨(dang) 的領導和全鄉(xiang) 人民的共同奮鬥。牧民們(men) 說,是幹部好,是鄉(xiang) 書(shu) 記白瑪他們(men) 帶領全鄉(xiang) 走上社會(hui) 主義(yi) 道路,我們(men) 才有今天的好生活。

50多歲的牧女嘎爾瑪,向我談起白瑪,滿懷深情地說:“天上的星星有千顆,數白瑪的這顆星星最亮。他整天為(wei) 大家東(dong) 奔西跑忙碌,到年底我們(men) 讓他拿全鄉(xiang) 中的最高分,他卻從(cong) 來不要,他可是天下的好書(shu) 記。”

嘎措鄉(xiang) 牧民人均收入連年提高,牧民群眾(zhong) 都要求白瑪書(shu) 記拿全鄉(xiang) 的最高工分,可他每年都不要,和鄉(xiang) 長嘎多、副鄉(xiang) 長瓊沛一起隻拿中上等工分。在白瑪書(shu) 記的帶動下,村委會(hui) 主任也從(cong) 來沒拿過全村的最高工分。

1976年,西藏拉開開發藏北無人區大幕,為(wei) 解決(jue) 草畜矛盾,申紮縣嘎措鄉(xiang) 牧民群眾(zhong) 趕著牛羊,連同鄉(xiang) 名一起北遷到無人區。那時,嘎措鄉(xiang) 空曠的草原上沒有一個(ge) 羊圈和一間房屋。白瑪書(shu) 記帶領全鄉(xiang) 男女老少自己動手建設了新家園。

搬進無人區的第一年,嘎措鄉(xiang) 有60戶人家,345人。到1987年底,已發展到74戶、385人。1987年冬至1988年春,嘎措鄉(xiang) 遭受特大雪災,1988年人均收入仍達到1000元,比十年前剛進無人區時的人均收入290元增加了好幾倍。全鄉(xiang) 總收入由10年前的17萬(wan) 元,增加到40萬(wan) 元。嘎措鄉(xiang) 家家戶戶有肉、有糧吃,家家有存糧,多則幾萬(wan) 斤,少則幾千斤。嘎措鄉(xiang) 由搬遷前的最貧困鄉(xiang) 村一下子變為(wei) 西藏最為(wei) 富裕的鄉(xiang) 村。

1978年改革開放以來,我國農(nong) 村的多數地區實行了包產(chan) 到戶、包幹到戶等多種形式的家庭為(wei) 基礎的聯產(chan) 承包責任製。當時,西藏牧區實行了牲畜私有私養(yang) 。而為(wei) 什麽(me) 過去生產(chan) 最落後的無人區的一角保留了集體(ti) 生產(chan) 經營方式?這究竟是順其自然,還是少數人的個(ge) 人意誌?我帶著疑問,走訪了許多牧民群眾(zhong) 。他們(men) 的談話是一致的,那就是擁護集體(ti) 經濟,反對這裏實行牲畜歸戶、私有私養(yang) 的個(ge) 體(ti) 經營。

隨著采訪的深入,我的疑團漸漸解開,他們(men) 的抉擇是對的。因為(wei) 他們(men) 生活在這裏,了解這裏的一山一水一草一木,了解這裏的自然和社會(hui) 。嘎措鄉(xiang) 周圍雪山、湖泊交錯分布,年平均氣溫零下13度,沒有無霜期,年降水量隻有200毫米,大部分是高山半荒漠草場。一年8級大風有100天左右,4至8級大風一年200天左右,嘎措鄉(xiang) 海拔約有5000米,高寒缺氧。惡劣的自然環境使嘎措鄉(xiang) 牧民群眾(zhong) 選擇了集體(ti) 經營。這是他們(men) 實踐經驗的總結,其中包含著血淚換來的代價(jia) 。

曆經滄桑的紮巴老牧人認為(wei) ,這裏隻有實行集體(ti) 經營才能更好地生存。不然,嘎措鄉(xiang) 不會(hui) 有今天這樣高的生活水平。他說,如果嘎措鄉(xiang) 沒有搬遷到無人區,依然是在申紮縣的話,他和別的牧民一樣會(hui) 投票讚同實行“牲畜歸戶、私有私養(yang) 、自主經營、長期不變”的牧業(ye) 生產(chan) 責任製。因為(wei) 那裏和無人區不同。那裏氣候好,水草豐(feng) 美,人煙比這裏稠密,淡水小河流很多,而且能播種青稞草和大路菜。而這裏卻恰恰相反,惡劣的自然環境不去說,就連人畜飲水都較為(wei) 困難。雖說這裏湖泊星羅棋布,但很多水不能飲用。如果這裏牲畜分到戶,一家一戶的牲畜放牧在自己的草場上,許多家庭不可能趕著牲畜走很遠的路,人畜飲水會(hui) 遇到很多困難。嘎措鄉(xiang) 兩(liang) 個(ge) 村現在隻有第一村有個(ge) 水磨。如果分散經營,牧民們(men) 磨青稞都成了問題。紮巴老牧人感慨地說:“就憑這一點,我們(men) 這裏也不能搞個(ge) 體(ti) 經營。”

這是嘎措鄉(xiang) 縫紉組牧人在縫製藏裝。他們(men) 的專(zhuan) 業(ye) 化勞動,到年底也是按照工分的高低,按勞取酬(唐召明2009年攝)

紮巴回憶1983年鄉(xiang) 裏選擇集體(ti) 經營時的情景說,西藏落實家庭承包責任製,工作組來到嘎措鄉(xiang) 向牧民群眾(zhong) 宣傳(chuan) 新政策,全鄉(xiang) 群眾(zhong) 卻來了個(ge) 大投票,以70%以上的投票票數,決(jue) 定繼續走集體(ti) 化道路。因為(wei) 一場慘痛的教訓讓人記憶深刻:一位放牧員趕著上千的羊群在湖邊放牧,突遭狂風襲擊,一些羊被刮進湖裏,放牧員舍生救羊,終因體(ti) 力不支獻出了寶貴生命。

在人與(yu) 大自然的抗衡中,嘎措鄉(xiang) 牧民群眾(zhong) 充分認識到,一家一戶的分散經營難以抵禦頻繁的自然災害,隻有大家擰成一股繩才是出路。

按照我國農(nong) 村的經驗,勞力少的人家願意走集體(ti) 化的道路。那麽(me) ,勞力多的人家態度又怎樣呢?為(wei) 了弄清這個(ge) 問題,我訪問了村裏勞力多、生活富裕的紮風一家。他家十口人,八個(ge) 勞力,1987年他全家人純收入達到1.6萬(wan) 多元。紮風說:“這裏的集體(ti) 經營是多勞多得,許多事不用個(ge) 人操心,世上再沒有比這更好的集體(ti) 了。如果誰主張牲畜分到戶,我首先不答應。”

才旦羅布是位腿腳不便的殘疾人,50多歲。他家四口人,除他外,有三個(ge) 整勞力。1987年分配時全家人純收入5000多元。他也讚同走集體(ti) 化道路。他說,嘎措鄉(xiang) 總結出的一套按產(chan) 值、產(chan) 量記工分的方法,減少了吃“大鍋飯”現象,使他們(men) 真正走上了一條富裕之路。

我下決(jue) 心要刨根尋底。最後我訪問了勞力很少的人家。中年婦女索南卓瑪,家中四口人,隻有她一個(ge) 整勞力,她的兩(liang) 個(ge) 孩子和老母親(qin) 在家。索南卓瑪動情地說,“若不是集體(ti) 存在,阿媽和我的大孩子幹些力所能及的勞動,我一個(ge) 人無論如何養(yang) 不了這個(ge) 家。”1987年,她家純收入1000多元。

我還走訪了牧人才讓和次哲,他們(men) 也都異口同聲地擁護和讚成今天的集體(ti) 經營,不同意嘎措鄉(xiang) 實行牲畜私有私養(yang) 。

這是一名小學生利用業(ye) 餘(yu) 時間撿拾牛糞,然後肩扛裝好的成袋牛糞去交集體(ti) 作燃料。這種勞動到年底也可獲得一定的工分收入(唐召明1988年攝)

責任製再具體(ti) 再細致,也不可能無所不包。集體(ti) 經營下實行責任製,也還需要發揚集體(ti) 主義(yi) 精神。我在這裏看到,村民們(men) 精神麵貌很好,遇到那些難以過細分工的勞動,他們(men) 表現了共同勞動的積極性,大家團結友愛,這無疑是他們(men) 集體(ti) 經營的重要基礎。

目前,嘎措鄉(xiang) 已全部實現定居、通路、通電、通訊和通廣播電視,成為(wei) 藏北高原遠近聞名的小康示範村,牧民的幸福生活猶如芝麻開花節節高。(新利平台 文、圖/唐召明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。