悼念陳慶英老師

2022年4月12日清晨,驚悉中國藏學研究中心前曆史研究所所長、著名學者陳慶英老師逝世。仔細看了幾遍訃告,又看到一些同誌紛紛在手機上表示哀悼,陳老師的音容笑貌一直浮現在我眼前。當時我不敢相信自己的眼睛,雖然看到訃告,但心裏又覺得陳老師從(cong) 此就與(yu) 大家陰陽兩(liang) 隔難以置信。陳慶英老師兼任西南民族大學民族學博士點導師已多年,後又兼任藏學博士點導師,為(wei) 我校學科建設、博士點建設及高層次專(zhuan) 業(ye) 人才培養(yang) 作出了重要貢獻。當年陳老師欣然應允接受學校頒發的博導聘書(shu) ,就像發生在昨天,那時我是學校領導班子成員,也是聘任兼職博導的見證人之一,後又同為(wei) 一個(ge) 博士點的導師。因此,在網絡上對陳慶英先生的逝世表示深切哀悼後,我又匆匆來到民族研究院辦公室,介紹了相關(guan) 情況,建議學校及民族研究院正式致唁電。

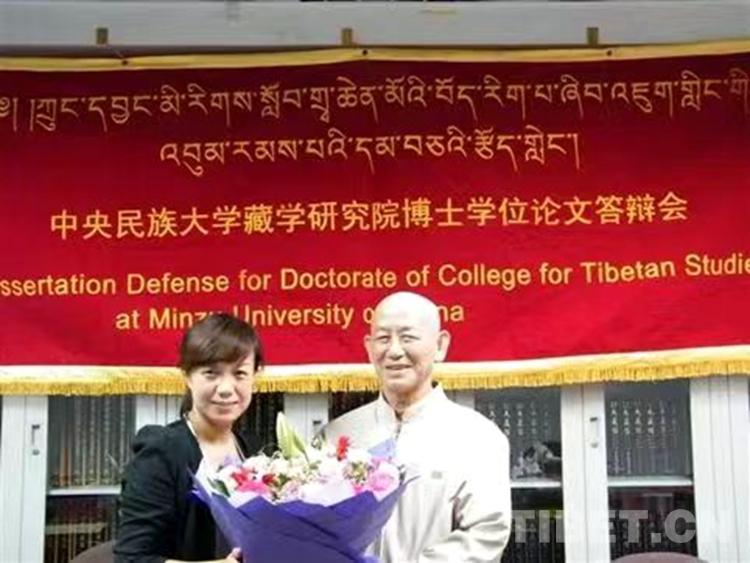

圖為(wei) 陳慶英老師2016年在西南民族大學參加重大項目開題會(hui)

我最後一次見到陳老師是在2019年5月下旬的一天上午。那天,我來到成都金牛賓館,參加由www.easyfundingllc.com文化保護與(yu) 發展協會(hui) 和四川省委統戰部主辦的“紀念西藏民主改革60周年——重走十八軍(jun) 進藏路座談會(hui) ”,由於(yu) 此次會(hui) 議很重要,擔心途中堵車,所以一大早就從(cong) 學校出發。到了金牛賓館,剛下車就看見開車來開會(hui) 的四川大學藏學研究所石碩教授,見時間還較早,我倆(lia) 就圍著俱樂(le) 部小禮堂走一走。當轉過彎走到俱樂(le) 部小禮堂後麵的翠竹林邊時,見到也來參加這次會(hui) 議的陳老師在散步,看見我們(men) 後他也頻頻點頭。我與(yu) 石碩教授走上前去向他問好,並說,我們(men) 以為(wei) 來早了,見到陳老師才知道更有早行人啊。陳老師聽了後帶著熟悉的微笑說,我從(cong) 邛崍過來,擔心路上堵車遲到,所以出發比較早。寒暄幾句後,我們(men) 三人便圍著俱樂(le) 部小禮堂邊走邊聊。2018年3月在中國藏學研究中心開《西藏通史》出版學術研討會(hui) ,我們(men) 都寫(xie) 了書(shu) 評,所以我與(yu) 石碩教授說,以為(wei) 在這次會(hui) 上能見到《西藏通史》主編之一的陳老師,聽聽陳老師對此書(shu) 編纂的介紹,但到北京後才知陳老師請假了,未能見到,非常遺憾。當時陳老師說,川大與(yu) 西南民大常有學術活動,又住在成都,見麵機會(hui) 多,今天咱們(men) 幾個(ge) 不就見麵了嘛。說完,看看我倆(lia) 又抬頭笑了起來。那天陳老師光著頭,穿一件深色的的夾克衫,足上好像是運動鞋,散步時步子雖邁得不大,但一路談笑,人看起來狀態不錯,蠻有精神。當時我想,如此注意鍛煉,陳老師一定是個(ge) 長壽之人,今後將有更多藏學論著出版。之後,因疫情嚴(yan) 重,線下參加會(hui) 議較少,有兩(liang) 次又因有其他事未能見麵。沒想到12日清晨噩耗傳(chuan) 來,這位在藏學研究領域碩果累累、國內(nei) 外均有學術影響的著名學者與(yu) 我們(men) 永別了。

圖為(wei) 陳慶英老師2018年在西南民族大學民研院作學術講座後與(yu) 博士生合影

回想起來,我第一次見到陳老師是在20多年前的90年代後期,但之前已拜讀過陳老師的一些論著。這次見麵之後,二十多年來與(yu) 陳老師一直有些往來。大約是在1997年或1998年的下半年,我先到國家民委開會(hui) ,後又到了中央民族大學和中國藏學研究中心,具體(ti) 時間與(yu) 地點已記不清了,但清楚地記得那次在北京期間第一次見到了陳慶英老師。記得見麵時陳老師衣著很普通,待人熱情,平易近人,談話中不時開心地微笑,交談中給人印象是思想深邃,知識廣博,既耐心聽對方所言,又簡明扼要講自己的見解。為(wei) 何當時去見陳老師呢?是因為(wei) 《白狼歌》研究。90年代初,西南民族大學民研所陳宗祥教授等在四川人民出版社出版了《〈白狼歌〉研究》一書(shu) ,在校內(nei) 教師中贈送了多本,也送了一本給我。我無其他愛好,當時工作之餘(yu) 喜讀讀書(shu) ,尤其是民族曆史文化方麵的書(shu) ,所以得到《〈白狼歌〉研究》後用了不少時間讀。認真讀了此書(shu) 後,確有些認識體(ti) 會(hui) ,也思考了一些問題,有的問題還請教過陳宗祥教授。幾年後,我看到羌年禮花編輯部編印的《羌族曆史文化文集》第五集中有陳慶英老師的《〈白狼歌〉新探》一文,其結論與(yu) 《〈白狼歌〉研究》一書(shu) 有所不同,所以有段時間一到北京出差就想請朋友介紹去向陳老師請教,那天終於(yu) 如願。陳宗祥教授等所著的《〈白狼歌〉研究》一書(shu) 以普米族地區語言調查資料為(wei) 基礎,用普米語玉姆話與(yu) 《白狼歌》中的字、詞、句作全麵比較,得出白狼語與(yu) 普米語非常接近的結論。那天見到陳老師時,我談到陳宗祥教授《〈白狼歌〉研究》一書(shu) 中的白狼語與(yu) 普米語非常接近的結論,又談到雲(yun) 南大學方國瑜先生《麽(me) 些民族考》中提出的白狼語為(wei) 麽(me) 些之古代語的看法,當然也談到了陳老師《〈白狼歌〉新探》一文中的觀點,對為(wei) 何依據語言資料分析比較但出現不同看法這一問題向陳老師請教。陳老師聽了後笑著說,《白狼歌》研究有更多人關(guan) 注是好事,西南、西北都研究好啊。對提出的問題他回答說,這一研究實際上現在仍存在許多難以解決(jue) 的問題,結論不同與(yu) 出現分歧的原因是,《後漢書(shu) 》中《白狼歌》的注音與(yu) 翻譯有許多複雜的情況。接著,又談了《〈白狼歌〉新探》一文的撰寫(xie) 目的,並簡要介紹了近幾十年來國內(nei) 《白狼歌》的研究與(yu) 進展。20多年前談的話不少已忘了,但記得陳老師最後說,白狼語屬藏緬語族,與(yu) 藏語支的普米語、彝語支的麽(me) 些語都應接近,這幾種看法其實大的方麵是一致的。第一次見麵我還向陳老師請教了與(yu) 《白狼歌》相關(guan) 的白狼夷與(yu) 東(dong) 女國地望研究中的一些問題,雖然交談時間不長,但收獲頗多,受到很多啟發,對我後來研究納西族與(yu) 藏族曆史關(guan) 係幫助很大。這次在北京請教後,與(yu) 陳老師又見過幾次麵,其中一次是在青海西寧。

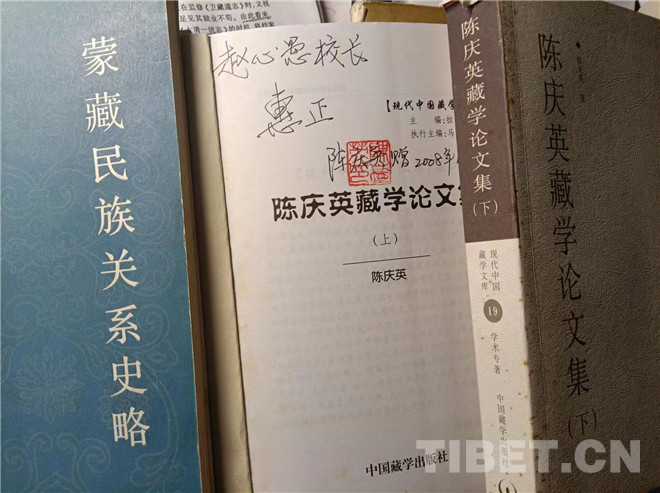

圖為(wei) 陳慶英老師的贈書(shu)

進入新世紀後,因西南民族大學與(yu) 中國藏學研究中心合作共建博士點,我與(yu) 陳老師的往來就漸漸增多了。2001年,加快發展中的西南民族大學與(yu) 中國藏學研究中心經協商達成一致,聯合申報增列為(wei) 博士授予單位,很快展開了各項準備工作。2002年5月,聯合申報通過四川省組織的預審後上報國務院學位辦;2003年9月,國務院學位辦批準西南民族大學為(wei) 博士授予單位,同意設立民族學博士點;2004年9月,第一批民族學博士生按計劃進校。為(wei) 了建設好這個(ge) 博士點,培養(yang) 優(you) 秀高層次人才,西南民族大學與(yu) 中國藏學研究中心決(jue) 定采取“雙導師製”等措施,2003年9月國務院學位辦批準後即開展導師遴選工作,除在校內(nei) 認真遴選外,在中國藏學研究中心也遴選,遴選出的導師人選經國家民委組織專(zhuan) 家評審後再正式聘任。2003年聘任了我校第一批民族學點博士生導師,首批博士生導師共6名,陳慶英老師等專(zhuan) 家學者接受聘書(shu) 正式成為(wei) 西南民族大學博士生導師。在“雙導師製”下,陳慶英老師與(yu) 我校萬(wan) 果教授(先後任我校藏學學院院長、民族研究院院長)同為(wei) “藏傳(chuan) 佛教與(yu) 藏族文化”方向的博士生導師,兩(liang) 位導師聯合培養(yang) ,這一方向至2010年已錄取16名博士生。擔任導師期間,陳老師講授“敦煌藏文文獻研究”等課程,並為(wei) 我校博士生及相關(guan) 師生開設“藏傳(chuan) 佛教活佛轉世製度研究”“元代名臣八思巴”等藏學學術講座。作為(wei) 博士生導師,陳老師循循善誘,悉心指導,言傳(chuan) 身教,提攜後學,深受師生好評。因擔任博士生導師,有教學任務,陳老師常住在學校,我們(men) 見麵機會(hui) 也就多了。從(cong) 中國藏學研究中心聘任的博導,來成都工作期間多在校內(nei) 吃、住。我擔任校長之後,對包括陳老師在內(nei) 的博導生活條件、工作條件進行過專(zhuan) 項檢查,增加了相關(guan) 經費,並要求學校有關(guan) 部門作好博導的服務保障工作。陳老師擔任導師時已60多歲了,千裏迢迢來我校講課很辛苦,他來校期間,我在學校就和有關(guan) 領導一起去看望,並多次陪同就餐。這時候與(yu) 陳老師在一起,雖然主要是吃飯,但我也抓住這個(ge) 機會(hui) 向他請教,比如與(yu) 西南民族史研究相關(guan) 的吐蕃入滇時間與(yu) 路線、敦煌藏文文獻中南詔的記載、吐蕃對南詔的冊(ce) 封形式、古藏文中“絳”的含義(yi) 及漢文西藏一詞何時出現等問題都談到過,他都興(xing) 致很高地談自己的見解,邊吃邊聊中我收獲頗多。有一次陳老師來校,在共進晚餐時他將《陳慶英藏學論文集》(上、下)簽名送給我,並指著目錄說,你以前看到過的《〈白狼歌〉新探》一文也收入這個(ge) 集子了。幾天後,我回贈了一本我出的《納西族曆史文化研究》,陳老師翻開此書(shu) 看了看目錄,指著《敦煌古藏文寫(xie) 卷中的“vjang”》一文說,這篇文章我看過,敦煌藏文資料價(jia) 值需要多方麵挖掘。沒想到,我發表的這篇小文陳老師居然有印象。

記得有一次陪同就餐時,我說,聽說陳老師生於(yu) 四川南充,青年時代才隨家庭遷居青海,按中國古人的習(xi) 慣,署名可作“南充陳慶英”。陳老師聽了後笑著說,是的,但後來在青海生活的時間長。懷念陳慶英老師,感慨時光流逝,追憶往事,作此短文。陳老師生在四川,長在四川,後來到了青海,一生研究藏學,前幾天在成都駕鶴西去。可謂:情係高原,魂歸天府。

陳慶英老師安息!

(新利平台 特約撰稿人/趙心愚 作者為(wei) 教授,博導,西南民族大學原校長)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信