老西藏精神在我心中激蕩

捧讀《從(cong) 泰山到珠峰——陰法唐回憶錄》(簡稱“回憶錄”)和陰法唐將軍(jun) 的題贈“昔日建藏做貢獻,今日為(wei) 國為(wei) 藏獻功勞”,心潮起伏、激情難抑、思憶綿長!

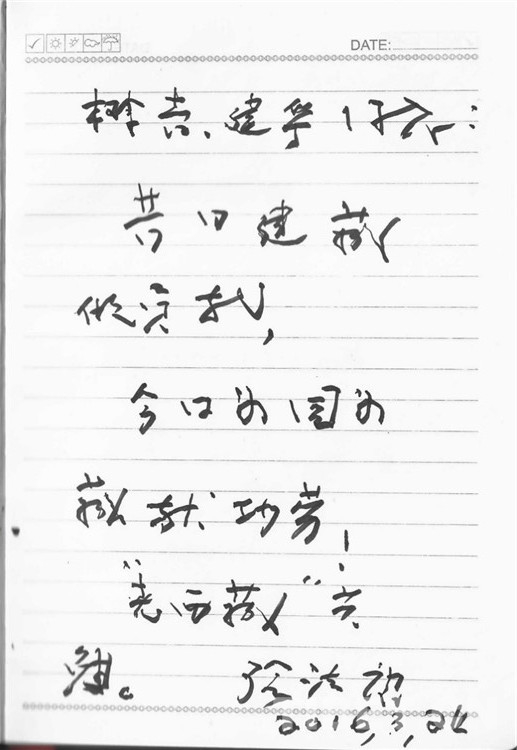

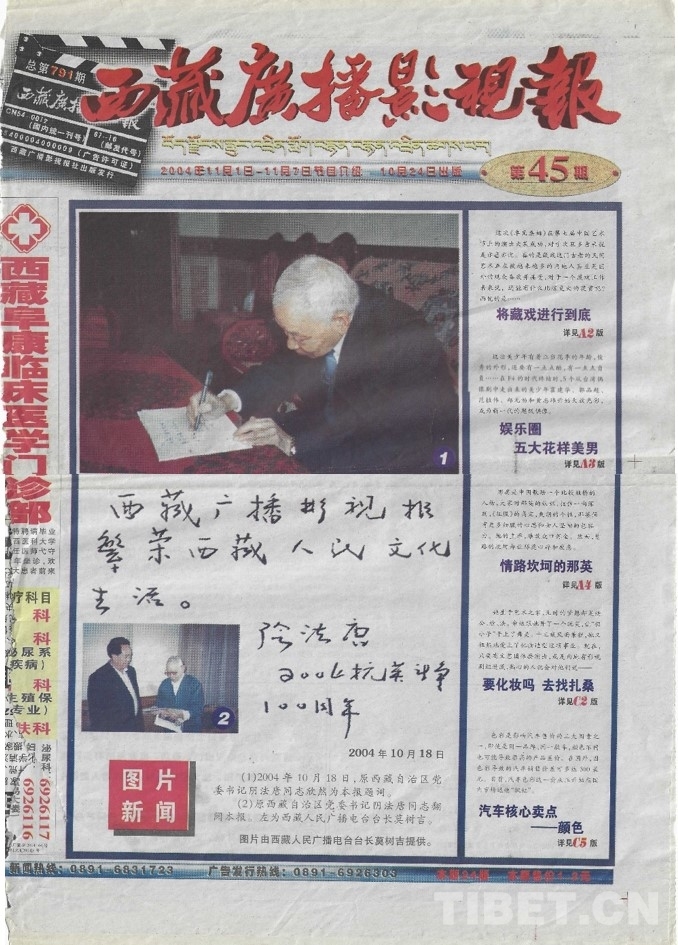

陰將軍(jun) 題贈的由來

圖為(wei) 原汁原味地題贈

陰將軍(jun) 的這幀題詞,力透紙背,內(nei) 容明了。

熟悉他的朋友,一看就知道,這也正是他本人百年人生的真實寫(xie) 照。

2016年3月24日上午,我如約登門拜訪了陰將軍(jun) 。

中午用餐時,我見老將軍(jun) 已經吃好,就破天荒地請他題詞留念,並說自己即將回訪西藏。

老將軍(jun) 寬慰一笑,接過筆記本,問了問我愛人任建華的名字,就回自己的臥室兼工作室去了。

不一會(hui) 兒(er) ,當我和老將軍(jun) 的夫人李國柱、女兒(er) 陰建白還在邊吃邊聊時,他已拿著本子回到用餐間。

我趕忙放下碗筷迎上去。

老將軍(jun) 遞給我本子時,笑著念了一遍。

然後,就回臥室休息或者忙別的去了。

我望著老將軍(jun) 的背影,盯著散發墨香的題詞,激動得眼裏噙滿了淚水。

既為(wei) 長輩的謙遜,也為(wei) 對我們(men) 的嘉勉——“老西藏”!

與(yu) 陰將軍(jun) 夫婦座談合影

陰將軍(jun) 的居家,幹淨利落,一如軍(jun) 人般的樸實。

唯有懸掛在會(hui) 客廳的字畫照片,還有李阿姨親(qin) 手打理的盆花,才顯現出這對“老西藏”夫婦的本色。

圖為(wei) 訪談情景。 陰建白拍攝和提供

1950年8月,他們(men) 並肩前進在進軍(jun) 西藏的隊伍裏,為(wei) 解放西藏、保衛西藏、建設西藏風雨同舟數十年。即便是調回了內(nei) 地、甚至離休、退休後,也“仍然關(guan) 心西藏不止,研究西藏不止,奉獻西藏不止。”

以上3個(ge) “不止”,摘自老將軍(jun) 為(wei) 夫人的新著《一個(ge) 女兵的西藏人生》作的序“六十載,激情飛揚的西藏情懷”。

兩(liang) 位前輩和藹可親(qin) 、精神矍鑠、神態莊嚴(yan) 。

我呢,想問就問,想說就說,沒有半點拘束的樣子。

不過,還是跟以前一樣,“離開西藏沒話說”,西藏依然是我們(men) 每次見麵的中心話題。

我這次問得最細最深最多的是如何繼承和弘揚“老西藏精神”?老將軍(jun) 興(xing) 致勃勃回答,講述得格外細致、全麵、生動,使我備受鼓舞。

以前,聽說老前輩很忙,但不知道他忙些什麽(me) 、怎麽(me) 個(ge) 忙法。通過這次拜訪,特別是閱讀“回憶錄”後,才有了更多更具體(ti) 地了解。

老將軍(jun) 從(cong) 1975年起到1998年離休的24年裏,連續任四屆全國人大代表,其中兩(liang) 屆是全國人大常委會(hui) 委員、內(nei) 務司法委員會(hui) 委員。

1988年3月以前,老將軍(jun) 還擔任過中共第十二屆中央委員。就是說,平時,他除了要抓好分管工作,還要切實履行代表和委員的職責。他說,“因是人民所選,要為(wei) 人民服務,就特別努力。”

偶遇陰將軍(jun)

由於(yu) 工作上的接觸,我認識陰將軍(jun) 已有40多年。

可是,對我來說,稱他“陰將軍(jun) ”,這還是在閱讀“回憶錄”之時和之後的事。以往,除了稱同誌,就是一成不變的“陰書(shu) 記”。

為(wei) 什麽(me) 會(hui) 發生這樣的變化呢?

原因主要有兩(liang) 個(ge) 。一個(ge) 是通過閱讀“回憶錄”,我對初期進藏工作的人民解放軍(jun) 和工作人員的豐(feng) 功偉(wei) 績有了新的認識。另一個(ge) 原因是,通過閱讀“回憶錄”,對陰法唐同誌的高風亮節,特別是西藏情懷有了新的領悟。

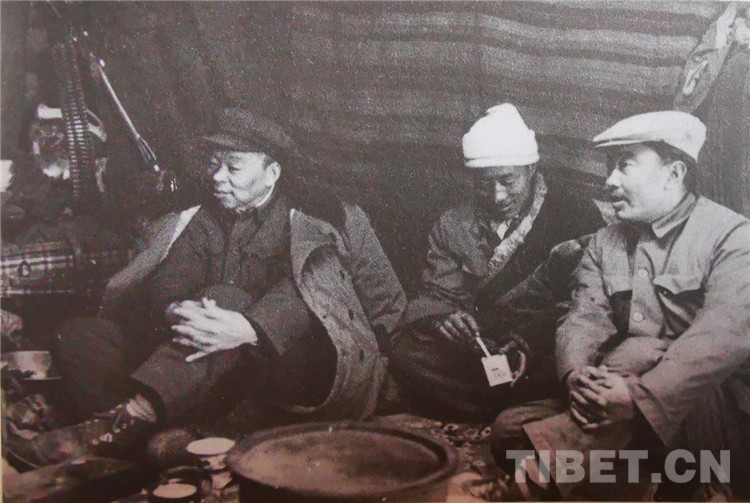

接下來,我說說在藏北高原偶遇陰將軍(jun) 的記憶。

1982年10月2日,時任西藏自治區黨(dang) 委第一書(shu) 記、西藏軍(jun) 區第一政委的陰法唐同誌,帶領自治區工作組到西藏那曲地區(現為(wei) 那曲市)傳(chuan) 達貫徹黨(dang) 的十二次全國代表大會(hui) 精神。

10月21日這天,工作組一行來到坐落在那曲地區安多縣的西藏東(dong) 風礦。我當時正巧在那裏采訪。一聽到這個(ge) 消息,就像長了翅膀一樣,飛也似的趕去和他們(men) 見麵。

放眼望去,一行人,個(ge) 個(ge) 難掩困乏;兩(liang) 輛車,渾身“迷彩”,像是在訴說一路的艱辛。

一問,果然如此。

他們(men) 是結束在雙湖、文部辦事處(相當於(yu) 縣的地區)的工作後,驅車400多公裏,一路搖搖晃晃、顛顛簸簸到的東(dong) 風礦。

那時的雙湖、文部,可是個(ge) 令不少人膽寒的蠻荒之地啊!它平均海拔5000米以上,是西藏各個(ge) 縣和辦事處海拔最高、條件最差的所在。曆史上因人跡罕至,曾被稱為(wei) “無人區”。那裏年平均氣溫零下4度;風又大又多,每年8級以上的大風天高達200多天;幾乎沒有絕對無霜期;部分地區凍土時間超過280天。

可是,為(wei) 了深入基層調研和傳(chuan) 達會(hui) 議精神,年已六旬的陰書(shu) 記親(qin) 自帶隊前往,並且在那一忙乎就是半個(ge) 多月。

圖為(wei) 1982年10月陰法唐在那曲雙湖檢查工作、了解牧民生活(引自《從(cong) 泰山到珠峰》第278、281頁)

他們(men) 抵達東(dong) 風礦時,已經是傍晚7點多鍾。可是,當他們(men) 聽說礦裏正準備放電影,一個(ge) 個(ge) 立馬精神起來,並利用放映前的時間,看望了大家並傳(chuan) 達會(hui) 議精神。

當陰書(shu) 記大聲而又氣喘籲籲地講到,大會(hui) 通過了新黨(dang) 章、選出了新的中央委員會(hui) 、胡耀邦同誌擔任中央委員會(hui) 總書(shu) 記時,全場頓時響起了經久不息的掌聲。

傳(chuan) 達結束,放映開始。在礦工和家屬們(men) 高高興(xing) 興(xing) 觀看電影時,陰書(shu) 記和大家這才走進礦部食堂。跟在雙湖、文部那些天一樣,以抓糌粑、吃麵疙瘩、喝酥油茶和嚼巴一點風幹肉為(wei) 主。

吃罷飯,嘴一抹,又馬上召開幹部會(hui) 議。聽取礦裏工作匯報,了解生產(chan) 生活中遇到的困難並一起研究解決(jue) 辦法。會(hui) 議一直開到了下半夜。

據介紹,東(dong) 風礦是西藏當時唯一的金屬礦山。礦部海拔4600多米,露天采礦場海拔將近5000米。設計年產(chan) 鉻礦石5萬(wan) 噸,約占當時全國年產(chan) 量的60%。全礦幹部職工400多人,藏族占90%以上。

礦領導說,盡管我們(men) 這裏自然環境、氣候條件很差,職工生產(chan) 生活都非常艱難,但是,大家都以苦為(wei) 榮、以苦為(wei) 樂(le) ,年年力爭(zheng) 優(you) 質高產(chan) 。今年不僅(jin) 提前94天超額完成了全年生產(chan) 任務,還義(yi) 務撿礦石3900多噸,為(wei) 國家節約了24萬(wan) 多元。

聽到這裏,陰書(shu) 記站起來帶頭鼓掌,並高度讚揚了高原礦工的艱苦奮鬥精神和國家主人翁姿態。同時,要求礦領導班子,一定要切實關(guan) 心職工的疾苦,盡力解決(jue) 生產(chan) 生活中遇到的困難。

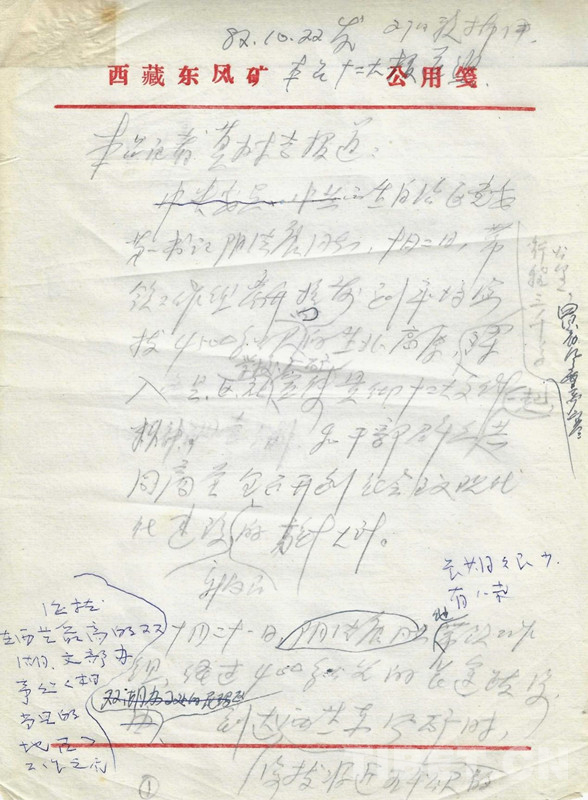

會(hui) 議一結束,我就頂著鵝毛大雪、迎著呼呼北風回到住處,強打精神,點燃拇指般粗細的蠟燭,借著昏黃的燭光寫(xie) 稿。

第二天一大早,我去審稿時,看見陰書(shu) 記披著軍(jun) 大衣,獨自坐在沙發上,一邊用氧氣袋吸氧,一邊翻閱手裏的文件,酷似一尊剛毅堅強的雕像,矗立在天寒地凍滴水成冰的藏北高原!

記得著名作家馬麗(li) 華曾在《失去高原》一文中,對七八十年代誌願進藏工作的大學畢業(ye) 生,作過十分貼切的描寫(xie) 勾勒。她寫(xie) 道:西藏高原最引人注目的特征是富有雕塑感,它以它的模式內(nei) 外一致地重新塑造了我們(men) ,我們(men) 便成為(wei) 一組小小的群雕。

是的,我們(men) 隻是蒼茫西藏高原上的一組“小小的群雕”。之前,進軍(jun) 西藏、解放西藏、建設西藏的數以萬(wan) 計的“老西藏”們(men) ,才是聲勢浩大、活力四射的“雕像群”!也正是他們(men) ,開創、踐行、弘揚了世代相傳(chuan) 的“老西藏精神”。

陰書(shu) 記見我來審稿,便輕輕拿開氧氣袋,放下文件,接過稿子。

圖為(wei) 陰書(shu) 記親(qin) 自審改過的新聞稿首頁

陰書(shu) 記在默默審閱,我的心兒(er) 在怦怦直跳。

過了好一會(hui) 兒(er) ,我才低聲地對他說:陰書(shu) 記,可能是這裏海拔太高、氣壓太低、下半夜土坯屋子太冷的緣故,鋼筆水直往外淌,圓珠筆又寫(xie) 不出字來,隻好改用鉛筆寫(xie) 稿。請多多包涵!

陰書(shu) 記聽了,一言未發,隻是點了點頭。

審完稿,他用溫和的目光望著我,關(guan) 切地問:聽說你是從(cong) 拉薩搭乘拉礦石的柴油車來這裏采訪的?跟礦裏的職工吃住在一起?

我回答,是的。是跟1976年畢業(ye) 於(yu) 中南礦業(ye) 學院的高才生吳成斌吃住在一起。他現在是礦裏的一名政工幹部,也是礦裏獨一無二的侗族小夥(huo) 子。帶我來的卡車司機陸玉經和莫炳忠,都是複員轉業(ye) 軍(jun) 人。我們(men) 4個(ge) 是廣西老鄉(xiang) 。老鄉(xiang) 見老鄉(xiang) ,相助又相幫!吳老鄉(xiang) 不光管吃管住,還向我提供了大量采訪線索。

“好啊,一舉(ju) 多得!”對西藏實際了如指掌的陰書(shu) 記,給予了肯定。

我接著說,幾天來我走遍了東(dong) 風礦的科室、車間和采礦場,訪問了幾十名礦工,初步了解了他們(men) 生產(chan) 生活的艱難困苦。向他們(men) 學到了許多新的知識,受到了很大的教育和鼓舞。

陰書(shu) 記越聽越高興(xing) 。

末了,他說:記者就是要多深入基層、深入群眾(zhong) 、深入實際。同時,我們(men) 在西藏不論做什麽(me) 工作,都要特別能吃苦、特別能忍耐,一定要像愛家鄉(xiang) 一樣愛西藏和西藏人民……

陰書(shu) 記的親(qin) 切教誨,句句說到了我的心坎上,更加堅定了我長期在藏工作的信心。

告別陰書(shu) 記,我拿起稿子跑步到礦部發報室,協助發報員、一個(ge) 自學成才的藏族小夥(huo) 子,利用“嘀嘀嘀”發報機,趕上了每天固定的收發報時間把稿子發出去。

沒想到,這條用鉛筆寫(xie) 的消息《陰法唐在藏北宣傳(chuan) 十二大精神》和回到拉薩以後趕寫(xie) 的內(nei) 參稿《西藏東(dong) 風礦職工的疾苦》,均在中央人民廣播電台地方記者站好稿評選中獲獎。

偶然的相遇,偶然的采寫(xie) ,偶然的受教誨,偶然的獲獎……仿佛一切都是最好的安排!

我真的太幸運了!

一次突如其來的召見

2004年10月18日下午,我忽然接到李國柱阿姨的電話,說她們(men) 一家回西藏了。

李阿姨是首批進軍(jun) 西藏的女兵之一。1952年集體(ti) 轉業(ye) 到西藏地方工作。1972年調回內(nei) 地,曾在廣播電影電視部教育司和中央人民廣播電台民族部工作。

她在電話裏說得非常輕鬆。就像忘了他們(men) 是從(cong) 北京來到西藏高原。在西藏工作過的同誌都知道,結束在內(nei) 地的出差或休假回到西藏後,一般都有程度不同的高原反應,就是人們(men) 說的“高反”。大家還把剛回到內(nei) 地的那種頭重腳輕、昏昏欲睡的反應,叫做“醉氧”。

一般情況下,單位會(hui) 根據個(ge) 人“高反”的程度等情況,安排幾天休息,以便盡快適應高原。每到這種時候,同事、朋友、老鄉(xiang) 、特別是藏族好友,聽說誰從(cong) 內(nei) 地回來了,就會(hui) 帶上現打的甜茶或者酥油茶前去看望,順便幫助做點燒茶燒水、收拾屋子的家務。

陰法唐同誌是1985年7月從(cong) 西藏自治區黨(dang) 委第一書(shu) 記等職位上調往北京工作的。盡管他後來還多次回過西藏,但大都是來去匆匆。

再說,我1988年9月已調離西藏到中央人民廣播電台、中國國際廣播電台大連記者站任職。直到2001年7月,才重返西藏工作。陰書(shu) 記、李阿姨這次回西藏時,我在西藏人民廣播電台台長任上。

接完電話,我便與(yu) 西藏人民廣播電台記者甘韻琪,一同到西藏迎賓館同他們(men) 見麵。

據甘韻琪介紹,她的父母也是“老西藏”,“早在陰叔叔任西藏江孜分工委(即地委)書(shu) 記、李阿姨在江孜分工委社會(hui) 部、統戰部、政策研究室等部門工作時,他們(men) 就彼此熟悉。”甘韻琪本人在西藏電台任記者、編輯和節目主持人時,也曾多次采訪過陰書(shu) 記和李阿姨。

我們(men) 趕到迎賓館一看,沒想到兩(liang) 位前輩跟他們(men) 的女兒(er) 一樣,神采飛揚、精神抖擻、若無其事!不僅(jin) 先前的擔心顧慮煙消雲(yun) 散,還平添了許多驚訝與(yu) 敬意!

圖為(wei) 5人合影,左起甘韻琪、李阿姨、陰書(shu) 記、莫樹吉、陰建白 圖片由陰建白提供

原來,82歲的老書(shu) 記和年已古稀的李阿姨,這次是應邀進藏參加江孜抗英鬥爭(zheng) 100周年紀念活動。讓我感到十分驚訝的是,他們(men) 竟然是從(cong) 青海格爾木坐車到的拉薩!而坐車進藏的目的,就是為(wei) 了沿路實地了解正在修築的青藏鐵路!

從(cong) 格爾木到拉薩,遙遙千餘(yu) 公裏,一路上的海拔幾乎都在4000多米,最高處超過5000米,不愧是名副其實的“天路”!而在建的青藏鐵路,跟它忽近忽遠,時而交叉通過,時而並肩前行,時而遙相呼應。他們(men) 要一路走走停停察看和了解修築情況,其辛苦艱難程度難以想象。

我至今還清楚地記得,40多年前,我們(men) 廣東(dong) 5所高等院校的18名畢業(ye) 生在4位老師的護送下,到西藏參加社會(hui) 主義(yi) 革命和建設,從(cong) 甘肅柳園乘坐大客車經格爾木到達拉薩的“囧情囧境”。

當時,正趕上青藏公路改造和搶運進藏物資大會(hui) 戰,人多車多路況差,不少路段走的是便道。一路上,顛簸搖晃、刺骨的寒風、高原反應、食宿不便……成了我們(men) 刻骨銘心的記憶。

可此時此刻,聽老書(shu) 記講起他這一路邊走、邊看、邊問、邊思索的情形,完全是另一番心情心境!特別是,當陰書(shu) 記講到一個(ge) 個(ge) 施工難點已經被建築大軍(jun) 克服,從(cong) 羊八井到拉薩的隧道業(ye) 已打通,隻要多方共同努力完全可以提前通車拉薩時,他那種喜悅、興(xing) 奮、激動之情,真是溢於(yu) 言表,簡直就像個(ge) 老小孩!

“真是不一樣的心態,不一樣的境界,不一樣的西藏情懷啊!”我暗自讚道。

圖為(wei) 載有陰書(shu) 記題詞的《西藏廣播影視報》

學習(xi) “陰法唐西藏情懷”

我非常喜歡“從(cong) 泰山到珠峰”這個(ge) 書(shu) 名。

從(cong) 泰山到珠峰,多麽(me) 遙遠、多麽(me) 激動人心的旅途!

路,越走越遠,越走越難,越走越彎,越走越險,越走越高,一覽眾(zhong) 山小,無限風光在珠峰!

這路,仿佛象征著陰法唐同誌的百年人生之路。

他在“回憶錄”自序道:我的一生中,在西藏工作的時間最長,走的路最多,吃的苦最多,做的工作最多,與(yu) 群眾(zhong) 接觸最多,扶持培養(yang) 的人、團結教育的人、爭(zheng) 取改造的人也最多,與(yu) 國內(nei) 外敵對勢力的鬥爭(zheng) 特別是與(yu) 達賴集團的鬥爭(zheng) 用的功夫也最大。

正因為(wei) 如此,陰法唐同誌才被公認為(wei) 是踐行“老西藏精神”和“長期建藏”思想的楷模和榜樣。

也正因為(wei) 這樣,我才越來越慶幸自己擁有最寶貴的西藏人生經曆!

1976年5月23日,正在廣西人民廣播電台參加畢業(ye) 實習(xi) 的我,向母校中山大學寫(xie) 下了《立誌務農(nong) 決(jue) 心書(shu) 》。

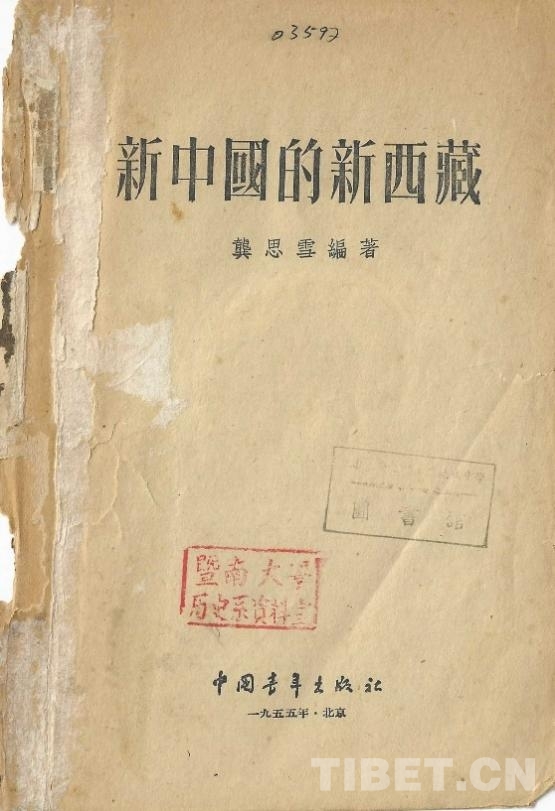

6月下旬,我們(men) 結束畢業(ye) 實習(xi) 返校。就在回到學校的當天,我鬼使神差地乘坐公共汽車去了廣州中山路上的一家舊書(shu) 店,並如獲至寶般地買(mai) 到下麵這本1955年由中國青年出版社出版的《新中國的新西藏》。

圖為(wei) 已陪伴筆者近半個(ge) 世紀的《新中國的新西藏》

龔思雪編著的這本書(shu) ,主要介紹50年代初進藏人民解放軍(jun) 和工作人員(即早期的“老西藏”),在毛主席民族政策指導下,在全國人民的支援下,與(yu) 西藏人民團結一致,親(qin) 密合作,在各方麵不斷取得勝利的情況。這是我進藏工作前讀到的第一本、也是唯一的一本介紹西藏的書(shu) 。

沒想到,這本看似偶然所得、僅(jin) 有140頁的小冊(ce) 子,竟讓我著了“魔”!看了一遍又一遍,越看越不能自已,激動得朝思暮想、寢食難安,滿腦子都是西藏!在這種情況下,我再次自作主張,改變原來回鄉(xiang) 務農(nong) 的打算,在7月1日這天,重新向學校提出申請,堅決(jue) 要求到條件更艱苦更需要的西藏當農(nong) 民。

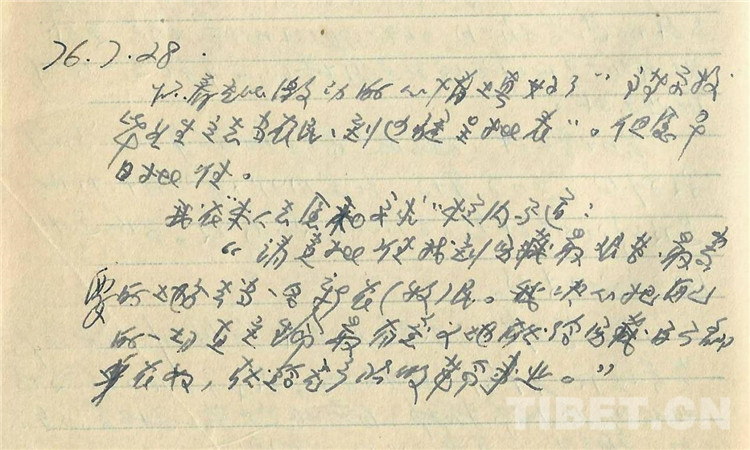

7月28日,我在《高等院校畢業(ye) 生立誌當農(nong) 民、到邊疆呈批表》裏,滿懷激情地寫(xie) 下了我的進藏初衷和決(jue) 心:請黨(dang) 批準我到西藏最艱苦最需要的地方去當一名新農(nong) (牧)民。我決(jue) 心把自己的一切直至生命最有意義(yi) 地獻給西藏百萬(wan) 翻身農(nong) 奴,獻給無產(chan) 階級革命事業(ye) 。(如下圖)

圖為(wei) 筆者當時謄抄在筆記本裏的“進藏初衷”

是年10月下旬,我平安抵達西藏拉薩,並如願以償(chang) 地當上了農(nong) 民。

不過,隻掙了3個(ge) 年頭的工分,就被重新安排了工作。我先是在縣裏當了半年左右的幹部,後被安排在拉薩市有線廣播站當記者。再後來,被選調到中央人民廣播電台、中國國際廣播電台西藏記者站當記者。

於(yu) 是,我有了很多采訪和學習(xi) “老西藏”們(men) 的機會(hui) 。平心而論,自從(cong) 在藏北高原偶然遇到、偶然采訪、偶然聆聽教誨後,我就把陰書(shu) 記當成了自己學習(xi) 的榜樣,自覺地、默默地學習(xi) 他的西藏情懷。

譬如,2016 年3月24日拜訪陰將軍(jun) 後,我就抓緊時間做回訪西藏的準備,其中包括體(ti) 檢。結果,一體(ti) 檢,發現肺部有陰影。家人們(men) 又一次勸我不要去西藏了,醫生也建議我暫緩進藏。

怎麽(me) 辦?

去,要冒一定的風險、付出一定的代價(jia) 。不去,更無異於(yu) 要了我的命!

我選擇首次進藏工作40周年的時機回訪西藏,就是想實地看看西藏近幾年的發展變化、想看看曾經甘苦與(yu) 共的西藏朋友。

經過幾番懇切、真誠的解釋,特別是傳(chuan) 看陰書(shu) 記的題贈後,我得到了全體(ti) 家庭成員的理解與(yu) 支持。

6月15日,我從(cong) 北京直飛拉薩。一天也顧不上休息,就東(dong) 跑西顛、夜以繼日、一天當作兩(liang) 天用的忙乎起來。

圖為(wei) 時任中央人民廣播電台、中國國際廣播電台西藏記者站站長、現任中央廣播電視總台西藏總站站長曾曉東(dong) 到拉薩機場迎接。攝影 張桃花

我步行或者乘坐公交車,幾乎跑遍了整個(ge) 拉薩城。接著又去了林芝市巴宜區,並到我的西藏第二故鄉(xiang) 、原來插隊落戶的工布江達縣紮瑪村住了好些天。

我和紮瑪村的鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 促膝談心,一起拉家常、憶往事、談變化、嘮未來,又給我留下了新的、必將也是永久的記憶!

在這次曆時3個(ge) 多月的回訪中,我不光看了拉薩、林芝兩(liang) 市部分城鄉(xiang) 的新變化,走訪了老單位和受援單位,看望了老同事、老朋友、老鄉(xiang) 親(qin) ,為(wei) 寫(xie) 作回憶錄收集了資料,還在西藏各方麵朋友的幫助下、倆(lia) 人通力協助下,在離開北京前夕才注冊(ce) 的公眾(zhong) 號“仰望珠峰”,一鼓作氣發了近百篇圖文皆備的文章,形象、生動地反映了西藏日新月異的發展變化,受到很多網友的關(guan) 注與(yu) 好評。後來,女婿女兒(er) 還默不作聲地把它們(men) 製作成“微信書(shu) ”,作為(wei) 生日禮物送給我。

圖為(wei) 《那些年的朋友圈——莫樹吉的微信書(shu) 》封麵

遺憾的是,我不幸被醫生言中了。返京不久,就住進醫院做了個(ge) 大手術,右肺的整個(ge) 下葉都被切除了。我因此元氣大傷(shang) ,體(ti) 力、腦力、精力、記憶力等等,都大不如手術前了。寫(xie) 起東(dong) 西來特別費勁。

盡管這樣,我依然用“老西藏精神”和“陰法唐西藏情懷”鼓舞和激勵自己,帶病查找資料,艱難寫(xie) 作,爭(zheng) 取把回憶錄寫(xie) 出來。

家人們(men) 為(wei) 了幫助我實現這個(ge) 夙願,繼續承受了很大的壓力、作出了很大的犧牲,令我感動不已。

遠在桂林的親(qin) 人們(men) ,勸我和老伴帶著外孫女回老家去住,讓我安心養(yang) 病和寫(xie) 作,讓我萬(wan) 分感激!

還有,西藏的朋友、特別是紮瑪村的鄉(xiang) 親(qin) 們(men) ,也邀請我和老伴帶上外孫女,回紮瑪村休息、療養(yang) 和寫(xie) 東(dong) 西。這讓我不禁起30多年前,婦女隊長、共產(chan) 黨(dang) 員區米央金,聽說我家獨生女兒(er) 沒人帶,便讓她9歲多的女兒(er) 措姆,隨我到數百公裏外的拉薩幫我們(men) 照看,而且分文不取!

在即將迎來陰將軍(jun) 百歲誕辰之際,用這些難以忘懷的往事、牽腸掛肚的情結來督促、鞭策自己,一定要把西藏生活回憶錄寫(xie) 出來,繼續為(wei) 援助西藏建設、服務西藏人民盡綿薄之力。(新利平台 文/莫樹吉)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

弘揚“老西藏精神” 奮力譜寫西藏高質量發展新篇章

廣大幹部特別是西藏幹部要發揚“老西藏精神”,缺氧不缺精神、艱苦不怕吃苦、海拔高境界更高,在工作中不斷增強責任感、使命感,增強能力、錘煉作風。 [詳細] -

一部彰顯愛國主義內涵和老西藏精神的回憶錄

去年10月,西藏自治區黨委原第一書記陰法唐(1922- )同誌委托工作人員轉送我一部由他親筆撰寫的回憶錄,書名全稱為《從泰山到珠峰——陰法唐回憶錄》(以下簡稱《回憶錄》)。[詳細] -

尋找:照片中的阿姨叔叔或你們的親屬 我想把你們的故事寫下來,告訴當下留給未來

叫王煒,今年65周歲,是山東省濰坊市的一名退休人員。上邊的照片是我父親六三年進藏時,在拉薩與進藏戰友的合影,是我在整理父親遺物時發現的。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信