尋找:照片中的阿姨叔叔或你們的親屬 我想把你們的故事寫下來,告訴當下留給未來

一

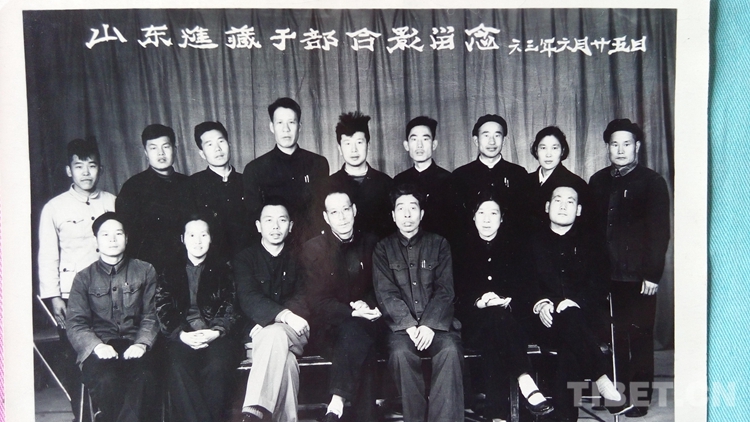

我叫王煒,今年65周歲,是山東(dong) 省濰坊市的一名退休人員。上邊的照片是我父親(qin) 六三年進藏時,在拉薩與(yu) 進藏戰友的合影,是我在整理父親(qin) 遺物時發現的。

父親(qin) 八三年調回山東(dong) 工作後,並排住著的還有兩(liang) 位從(cong) 西藏回來的王伯伯,他們(men) 都先後在西藏工作生活了三十多年。按照進藏時間早、在藏時間長的界定,三位王副專(zhuan) 員都是人們(men) 說的“老西藏”。對他們(men) 的精神特質、他們(men) 的進藏背景、他們(men) 在藏的工作生活狀況,我一直充滿了好奇。然而,其中的一位王伯伯從(cong) 高原回來不久就去世了。另一位王伯伯常年生病,精力欠佳。問起我的父親(qin) ,他總是概括地強調,西藏是祖國的一部分,是同一個(ge) 母親(qin) 的孩子,什麽(me) 時候都要關(guan) 心幫助他們(men) 。但,我不明白,憑什麽(me) 是你們(men) ,不顧自己健康和前途,不顧親(qin) 情和家庭,把自己的美好年華與(yu) 家庭幸福都奉獻給了西藏?

07年夏天我請了長假隻身赴藏考察采風。在西藏自治區組織部的處室裏,一位負責同誌說,當年有個(ge) 湖南的女士到西藏來找父親(qin) 的骨灰,被組織部的同誌責問:你早幹什麽(me) 去了?你們(men) 還在家鄉(xiang) 的家人,為(wei) 什麽(me) 就不能理解自己的親(qin) 人在西藏工作生活的艱辛和對親(qin) 情的牽掛?我當時就想,幸好,我來了。

二

2009年3月,西藏民主改革五十周年之際,我出版了長篇小說《來自布達拉宮的感動》,《光明日報》《文藝報》《中國婦女報》等眾(zhong) 多媒體(ti) ,先後以《解不開的西藏情結》《民族團結的大愛之音》《劍膽琴心愛國魂》等為(wei) 題,對該作品進行了評論報道。有專(zhuan) 家說,這是一部正義(yi) 的作品,這是一部感人的作品,這是一部成功的作品;這感動不僅(jin) 是作者的,也是全國人民的。《人民論壇》雜誌不久對我進行了采訪,發表了我的署名文章《獻了青春獻終身》;青島一位大姐的父親(qin) 1960年進藏工作,三年期滿後也沒有調回來,一個(ge) 人在西藏工作生活了21年。異常艱難的歲月裏,大姐和妹妹兩(liang) 人遭盡了社會(hui) 上的各種白眼,對父親(qin) 一直懷有埋怨情緒。上世紀八十年代初父親(qin) 內(nei) 調回到青島,姐妹倆(lia) 也不覺得親(qin) 近。被親(qin) 情疏離的父親(qin) 隻好住到了單位宿舍。後來父女們(men) 都讀到了《來自布達拉宮的感動》,非常激動和感動,說此書(shu) 打開了他們(men) 兩(liang) 代人的心結。看來,無私奉獻的“老西藏精神”,是需要有人記錄和傳(chuan) 播的。

三

在深入挖掘“老西藏精神”的過程中,“老西藏”們(men) 鮮為(wei) 人知的事跡像燈塔一樣照亮著我,提升了我的境界,蕩滌了我的靈魂,拓寬了我的視野,記錄和弘揚“老西藏精神”,使命般地成為(wei) 我退休生活的重要內(nei) 容。搜集資料、采訪采風、學習(xi) 練筆、創作修改,我像一個(ge) 苦行僧般地艱難跋涉在未知領域。雖付出了大量時間、健康和金錢成本,但我仍然癡心不改。仍然堅定地認為(wei) ,在中華民族的曆史長河中,“老西藏”也是一朵不可或缺的浪花;中華人民共和國的大廈裏,也有“老西藏”默默奉獻的一粒沙子。為(wei) 了讓“老西藏精神”走進千家萬(wan) 戶,我又學習(xi) 創作了四十集的電視連續劇《為(wei) 了母親(qin) 的微笑》、大型話劇《天邊並不遙遠》、電影劇本《為(wei) 了誰》《小棉鞋》、歌曲《老西藏》等。但用文學藝術手段傳(chuan) 播“老西藏精神”,我不想憑空編造,我需要更多第一手資料。

四

2015年,我去了甘肅柳園,這是六十年代初進藏的必經之地。我風餐露宿在茫茫的灰色戈壁上,萬(wan) 般惆悵地探尋下一步路在何方。終於(yu) 在不久後我又推進了一步,在湖南的《快樂(le) 老人報》和《中國老幹部》雜誌上,先後刊登了我投遞的照片和尋人啟事,很快就有湖南的、河南的叔叔們(men) 聯係我,跟我在電話上聊了好久好久。王建軍(jun) 和牟善秀,是山東(dong) 德州和日照的兩(liang) 位退休幹部,他們(men) 直接或間接地從(cong) 雜誌裏得到消息,很快就跟我取得了聯係:他們(men) 的父母都在照片裏。據王建軍(jun) 說,他父親(qin) 當時是館陶縣委第一書(shu) 記兼人武部長,進藏幹部還有三天就要啟程了,縣裏的進藏名額還沒有著落。時任縣委書(shu) 記的父親(qin) 就親(qin) 自報了名。母親(qin) 為(wei) 配合父親(qin) 工作,給出生不滿四個(ge) 月的嬰兒(er) 用藥斷奶,把四個(ge) 孩子(最大的王建軍(jun) 當時八歲)一起送到鄉(xiang) 下奶奶家,母親(qin) 毅然報名陪父親(qin) 一起進藏。王建軍(jun) 回憶說,奶奶為(wei) 了哄住不滿四個(ge) 月的小弟弟,常常讓他含著自己的乳頭度日,結果奶奶不幸得了乳腺炎,沒過幾年便去世了。牟善秀大姐的父親(qin) 進藏前是日照縣的組織部長,他很早就參加了革命工作,早已超出了進藏的年齡界定。但當時縣裏有進藏指標,牟伯伯便義(yi) 無反顧地自己報了名,妻子也把三個(ge) 不大的女兒(er) 送到母親(qin) 家裏,自己與(yu) 丈夫一同進藏。三年後在西藏不幸病逝,至今牟大姐也不知道哪一座是母親(qin) 的墳墓。2021年正月,我們(men) 相約在德州見麵,說起往事,唏噓不已。

五

真正的黨(dang) 員幹部,對黨(dang) 和國家是無比忠誠的。他們(men) 不僅(jin) 組織需要時無條件接受,且從(cong) 不貪占國家一點便宜。德州的王伯伯調回時,組織給的休養(yang) 費和交通補助費還剩了幾千元,他們(men) 都如數上交了組織,然後一天假沒休就投入了工作。日照的牟伯伯雖然是老革命,妻子還在西藏失去了生命,但他從(cong) 來不為(wei) 個(ge) 人爭(zheng) 利益。類似的凡人小事或許不足掛齒,但小故事也會(hui) 彰顯大主題。上邊這張照片裏的阿姨、叔叔、伯伯以及你們(men) 的親(qin) 屬,你們(men) 的知情和信息,就是一座值得深入挖掘的寶藏。我願意作為(wei) 史實的真實記錄者,跟你們(men) 一起傳(chuan) 播弘揚“老西藏精神”,為(wei) 鑄牢中華民族共同體(ti) 意識做點有意義(yi) 的事情。這也是我尋找和走近你們(men) 的初衷,或許,你們(men) 還會(hui) 給我更多的驚喜。(新利平台 文/王煒)

作者介紹:王煒,女,山東(dong) 諸城人,先後當過知青、工人、公務員。專(zhuan) 注於(yu) “老西藏”題材的寫(xie) 作,是故事的見證人,史實的真實記錄者,“老西藏”精神的傳(chuan) 播者。著有長篇小說《來自布達拉宮的感動》原創四十集電視劇本《我們(men) 都有一個(ge) 家》(版權名《為(wei) 了母親(qin) 的微笑》)大型話劇《天邊並不遙遠》《樂(le) 道鍾聲》;原創電影劇本《為(wei) 了誰》《小棉鞋》《彼此的天堂》;原創歌詞《援藏幹部》《老西藏》等。作品多次在全國獲獎。現為(wei) 山東(dong) 省作家協會(hui) 會(hui) 員、中國戲劇文學學會(hui) 會(hui) 員、中國少數民族作家協會(hui) 會(hui) 員。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

崢嶸歲月,值得回首

西藏和平解放70年來,從封閉落後的封建農奴製社會一舉邁進社會主義新社會,實現了社會和經濟的跨越式發展,現代化建設日新月異、突飛猛進,社會舊貌換新顏。[詳細] -

西藏民警:幸福生活來之不易更當賡續發揚“老西藏精神”

在第72個國慶節來臨之際,近日,西藏自治區拉薩出入境邊防檢查站組織民警觀看《老西藏故事》第四十八集《浸滿淚水的國慶節》,引起了廣大民警的強烈反響。 [詳細] -

網評:用實際行動繼承和發揚“老西藏精神”

“老西藏精神”,是特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻。而塑造了、傳承著這些精神的人們,是吃苦的人們、戰鬥的人們、忍耐的人們、團結的人們、奉獻的人們。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信