藏文古籍文獻是珍貴的文化遺產(chan) ,是藏族文化的重要載體(ti) 。促進藏文古籍文獻數字化,用現代技術賦能文化發展,有利於(yu) 創新我國藏文文獻資源保護、開發和利用模式,實現把寶貴的藏族文化保護好、傳(chuan) 承好、發展好的目標。

近日,第七屆北京國際藏學研討會(hui) 在北京舉(ju) 行,西藏大學信息科學技術學院擁措教授在會(hui) 上表示,運用數字化技術保護藏文古籍文獻,推動文化繁榮,我們(men) 要做出力所能及的貢獻。

圖為(wei) 擁措教授在第七屆北京國際藏學研討會(hui) 上接受采訪 攝影:陳浩力

加大數字化保護力度 構建新時代新格局

“從(cong) 利用現代化手段對古籍進行保護的角度來說,藏文古籍文獻的保護工作在過去主要麵臨(lin) 兩(liang) 大困難:一是之前的藏文古籍文獻數字化程度低,由於(yu) 古籍版式多樣、圖文混排、結構緊密等現象,導致識別難度高,所以藏文古籍全文數據庫的建設也就更為(wei) 複雜;二是對研究人員相對要求高,既要懂語言文字和數字化技術,又要了解藏文古籍文獻,所以早期從(cong) 事藏文古籍數字化研究的人員相對較少,研究力量薄弱。”擁措介紹道。

目前在多方努力下,這兩(liang) 大難題逐漸得到緩解。國家出台了很多針對古籍保護的文件,從(cong) 2007年國務院辦公廳印發《關(guan) 於(yu) 進一步加強古籍保護工作的意見》,到2022年中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發《關(guan) 於(yu) 推進新時代古籍工作的意見》,明確提出了要推進古籍數字化,顯示了政策層麵的重視。西藏自治區也積極響應,不斷加大西藏古籍普查、修複、數字化、隊伍建設等方麵的保護力度。“在我們(men) 學校、學院的各級領導精心指導下,越來越多的老師和學生不斷投身到藏文古籍數字化保護這一領域,研究隊伍也不斷壯大。”

相信隨著5G時代的到來,人工智能、大數據等技術發展,通過加強數據庫建設,在藏文古籍文獻數字化轉化和知識挖掘這兩(liang) 個(ge) 方麵,將會(hui) 形成性能更好的藏文古籍識別模型和更為(wei) 全麵的藏文古籍數據庫和知識庫,推動研發成果實現更廣泛的應用。

黨(dang) 的十八大以來,黨(dang) 中央站在實現中華民族偉(wei) 大複興(xing) 的戰略高度,對傳(chuan) 承和弘揚中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化作出一係列重大決(jue) 策部署。從(cong) 藏文古籍文獻的資源庫建設,到後續的文字識別、知識挖掘等智能信息處理,再到數據的開發和共享,這一係列舉(ju) 措創新了我國藏文文獻資源開發和利用模式,推動了藏文古籍文獻的創造化轉化和創新性傳(chuan) 承,擔負起把寶貴的文化遺產(chan) 保護好、傳(chuan) 承好、發展好的使命,為(wei) 新時代實現中華民族偉(wei) 大複興(xing) 提供精神力量。

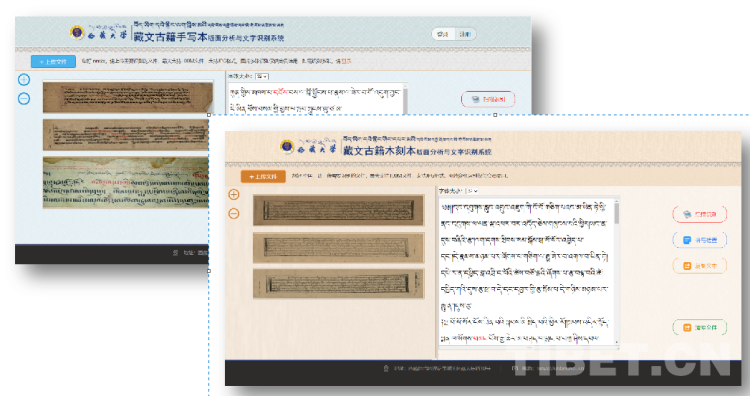

圖為(wei) 國家重點研發計劃重點專(zhuan) 項《藏文文獻資源數字化技術集成與(yu) 應用示範》標誌性成果之一“藏文古籍版麵分析和文字識別係統” 受訪者供圖

信息技術水平提高 研究成果日益增多

在談到目前藏文古籍文獻方麵智能處理技術的研究進展時,擁措談到在2017年至2022年期間,西藏大學聯合國內(nei) 十幾家單位,牽頭承擔了科技部的一個(ge) 國家重點研發計劃重點專(zhuan) 項——藏文文獻資源數字化技術集成與(yu) 應用示範,該項目首席科學家和項目負責人是西藏大學尼瑪紮西教授。該項目成果獲得了2022年度西藏自治區科學技術獎一等獎。目前研發成果已經在西藏各大圖書(shu) 館、布達拉宮古籍數字化保護中得到了廣泛推廣和積極應用,為(wei) 他們(men) 提供了很好的技術支撐。

“在此基礎上,西藏大學還承擔了西藏自治區科技廳的有關(guan) 圖文識別項目,通過利用前沿的人工智能算法,對多場景多字體(ti) 識別技術做了更進一步的研究,包括古籍和其他場景下的多字體(ti) 文字識別技術。”擁措表示,他們(men) 的研究並不局限在文字識別的智能處理上,更進一步拓展至後續的知識挖掘和利用。

在擁措老師所帶領的研究生中,很多學生針對藏醫藥方麵的古籍文獻智能信息處理展開研究,在文字識別的基礎上,進行知識圖譜構建關(guan) 鍵技術的研究,包括藏醫藥領域實體(ti) 識別和關(guan) 係抽取、智能問答係統等。譬如說針對《四部醫典》藏醫經典著作,可以用自然語言處理技術,抽取實體(ti) 和關(guan) 係信息,進行知識圖譜的構建和知識推理,這些研究對藏醫藥領域來說有著重要的應用價(jia) 值和意義(yi) 。

圖為(wei) 擁措教授正在指導藏文古籍智能處理方向的研究生 受訪者供圖

抓住研究關(guan) 鍵節點 學界業(ye) 界深度融合

藏文古籍文獻研究的關(guan) 鍵在於(yu) 讓學術研究和應用實踐相結合,一方麵要推動研究向縱深方向發展,同時要密切關(guan) 注在實際應用中的反饋,推動二者形成一種正向循環。

從(cong) 學術研究上看,實現藏文古籍文獻智能處理需要跨越多個(ge) 領域,所以跨學科的合作尤為(wei) 重要。“我們(men) 團隊自身是計算機專(zhuan) 業(ye) ,需要跨越語言文學這一學科,同時麵向的研究領域又是藏醫藥學,所以需要大家深入合作才能開展研究。我們(men) 希望探索出一種更高效的合作模式,能夠讓來自不同領域的研究學者獲得他們(men) 所需要的知識,又能夠讓他們(men) 形成合力,發揮出1+1+1>3的效果。”

從(cong) 應用實踐上來看,目前針對藏文古籍文獻的智能處理技術仍處於(yu) 發展過程中。“一些技術產(chan) 品可能還不是那麽(me) 的完善,所以我們(men) 希望將研發成果推廣出去,業(ye) 界進行實際操作時,能夠給我們(men) 提出一些意見和建議,通過這些反饋,我們(men) 再去改進模型和算法,使其更契合實際需求,從(cong) 而為(wei) 後續開展更深層次的知識挖掘研究打下紮實的基礎,讓藏文古籍文獻數字化服務的覆蓋麵更寬、惠及麵更廣。”

對於(yu) 在數字化時代的發展展望,擁措認為(wei) ,隨著社交網絡的逐漸成熟,各類語種的文本出現在社交網絡上,如果藏文古籍文獻在數字化過程中建立起來的數據庫和知識庫,能夠開放共享給廣大學者或是公眾(zhong) ,那麽(me) 將會(hui) 有更多人通過微信、微博以及各種短視頻等社交媒體(ti) 平台,接觸、了解、參與(yu) 到古籍文化的傳(chuan) 播中來,必將有助於(yu) 研究成果的廣泛推廣和藏族優(you) 秀文化的傳(chuan) 承,推動西藏和國家文化事業(ye) 的發展和繁榮。(新利平台 記者/張萌萌 陳浩力 李絲(si) 雨)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。