四川省阿壩州壤塘縣憑非遺“軟實力”助農牧民增收致富

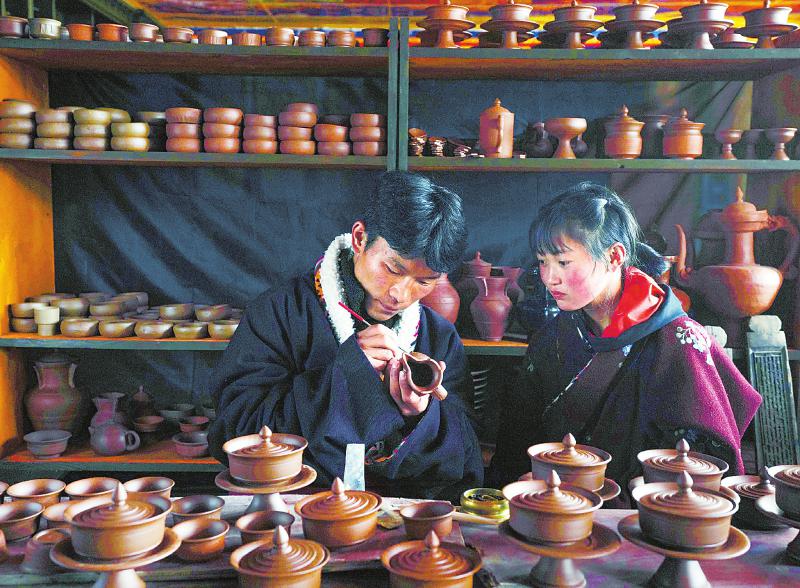

布莫在製作藏陶。

7月,在四川省阿壩州壤塘縣藏式陶藝傳(chuan) 習(xi) 所裏,藏族姑娘布莫手裏拿著藏式陶藝品,對著麵前的直播手機,吆喝著:“這是我們(men) 手工做的陶壺,喜歡的話就趕快下單吧”。

5年前,布莫還是一個(ge) 牧場的放牛娃,而今她已是壤塘縣藏式陶藝非遺傳(chuan) 承人,依靠銷售藏式陶藝品,她平均每月掙到4000多元。

作為(wei) “中國民間藝術之鄉(xiang) ”,壤塘縣擁有3項國家級、8項省級、32項州級、60項縣級非遺項目。用好非遺傳(chuan) 承,圓夢小康生活,壤塘將非遺文化“軟實力”轉化成小康生活“硬支撐”,探索帶領農(nong) 牧民群眾(zhong) 增收致富。

放牛娃成非遺傳(chuan) 承人

製陶作品遠銷海內(nei) 外

今年20歲的布莫,家住阿壩州壤塘縣上壤塘鄉(xiang) 仁朋村。5年前,她還在幫家裏放犛牛,在高原牧場上,與(yu) 白雲(yun) 綠草牛兒(er) 為(wei) 伴。2016年,壤塘縣壤巴拉藏式陶藝傳(chuan) 習(xi) 所成立,設置藏式陶藝專(zhuan) 業(ye) ,布莫成為(wei) 了這裏的一員。

經過幾年的學習(xi) 和進修,布莫等在陶藝傳(chuan) 習(xi) 所已熟練掌握了藏陶的拉坯、修坯、燒製等綜合技藝,並完成了德育、藏文、漢語、數學、電子商務、藏漢文書(shu) 法、基礎繪畫等課程培訓。

2019年1月4日,壤塘壤巴拉非物質文化遺產(chan) (深圳)傳(chuan) 習(xi) 基地在深圳瓷愛穀文化園區掛牌成立,包括藏式陶藝在內(nei) 的9個(ge) 壤塘非遺項目落戶深圳。

傳(chuan) 習(xi) 基地的陸續建設,讓壤塘的非遺項目插上翅膀。2019年8月,一起學習(xi) 藏陶製作的小夥(huo) 伴們(men) ,成為(wei) 壤塘縣首批年輕的藏陶非遺傳(chuan) 承人,他們(men) 製作的藏陶工藝品,也順利銷售到上海、深圳等大城市,甚至是海外。

“學會(hui) 製陶手藝,我一個(ge) 月最多掙6000多元,平均每個(ge) 月4000多元。”布莫說,現在,壤塘的陶藝產(chan) 品被更多人知道,也頗受各地客人喜愛。

做好非遺項目轉化

助力農(nong) 牧民圓夢小康

壤塘,藏語意為(wei) “財神的壩子”。以前,這裏卻是阿壩州最貧窮、最落後的縣,生活、生產(chan) 條件都比較差。曆年來,在國家不斷幫扶、當地黨(dang) 委政府努力下,壤塘探索“多條腿”走路,帶領群眾(zhong) 奔向小康生活。

用好非遺文化,便是有效途徑之一。作為(wei) “中國民間藝術之鄉(xiang) ”,壤塘縣擁有3項國家級、8項省級、32項州級、60項縣級非遺項目。為(wei) 將富集的非遺資源轉化為(wei) 推動經濟發展的現實資本,壤塘縣大力實施文化強縣戰略,建立非遺傳(chuan) 習(xi) 所47個(ge) ,有18個(ge) 非遺項目在上海、深圳等地成立傳(chuan) 習(xi) 基地,並與(yu) 故宮博物院簽訂唐卡複製研發合同。涉及唐卡、藏戲、石刻等不同技藝。

據了解,目前,壤塘有3000餘(yu) 名青年從(cong) 事非遺生產(chan) 性保護、活態化傳(chuan) 承,貧困人口人均年增收超過4000元,實現了農(nong) 牧民群眾(zhong) 不離鄉(xiang) 、不離村、不離土、不離牧的技能增收新路子。

此外,壤塘縣還在中壤塘鎮打造集非遺技能培訓、文化旅遊景觀和文化奔康於(yu) 一體(ti) 的壤巴拉非遺傳(chuan) 習(xi) 創業(ye) 園,讓文化不僅(jin) 充實了農(nong) 牧民群眾(zhong) 的腦瓜子,更“富”了他們(men) 的錢袋子。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

四川壤塘非遺傳習所:藏區民間傳統藝術煥新顏

近年來,壤塘對散落民間的優秀文化進行挖掘、整理,成立藏戲、藏藥、梵音古樂、唐卡、石刻等非遺傳習所47個,許多逐漸被遺忘的民間藝術,重新回到農牧民身邊,煥發出新的活力。[詳細] -

探訪四川壤塘藏香傳習所:千年傳統工藝煉化精美藏香

1月11日,記者走進四川省阿壩藏族羌族自治州壤塘縣一家仍保留純手工生產工序的藏香製作傳習所,探訪傳統藏香製作技藝。[詳細] -

四川省阿壩州壤塘縣大力推動文化扶貧 牧民子弟成為藏陶師

壤塘縣近年來大力推動文化扶貧,按照“非遺+扶貧”思路,采取“政府扶持、傳承人自主創辦”方式,鼓勵扶持傳承人積極創辦傳習所,每年投入100萬元資金用於非遺傳習所建設。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信