四川壤塘非遺傳習所:民間傳統藝術煥新顏

清晨的陽光從(cong) 四川阿壩州壤塘縣壤巴拉藏式陶藝傳(chuan) 習(xi) 所的玻璃窗傾(qing) 瀉進屋,為(wei) 室內(nei) 整齊擺放的藏陶製品鍍上一層暖暖的金色。製陶室內(nei) ,22歲的藏族小夥(huo) 索朗崩手持一把小刀,一鉤一劃中,一朵古樸的雪蓮躍然於(yu) 藏陶製成的酥油茶壺上。

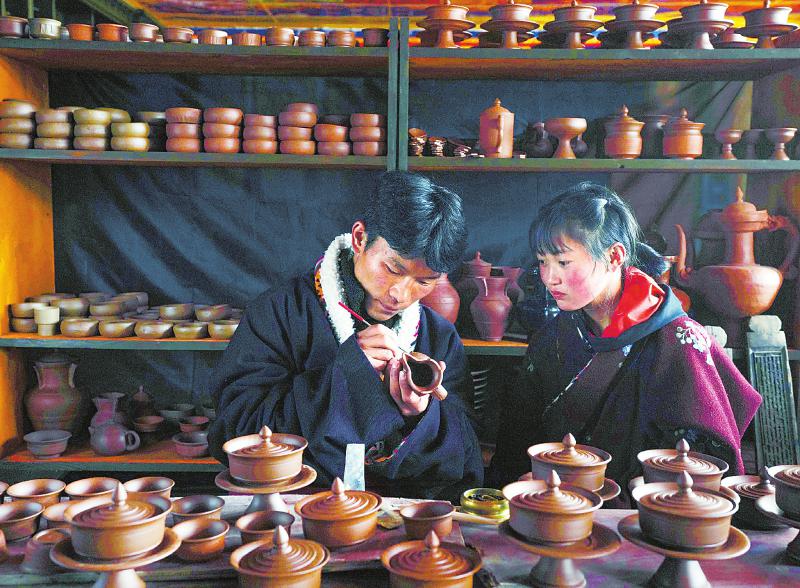

藏族姑娘製作藏陶。安源 攝

壤塘縣有“中國民間文化藝術之鄉(xiang) ”之稱,擁有非物質文化遺產(chan) 119項。和壤巴拉藏式陶藝傳(chuan) 習(xi) 所其餘(yu) 80多名同學一樣,索朗崩來自一個(ge) 壤塘普通農(nong) 牧民家庭。經過拉坯、修坯、燒製以及電子商務、藏漢文書(shu) 法、基礎繪畫的學習(xi) ,索朗崩已成為(wei) 壤塘縣首批“90後”藏陶非遺傳(chuan) 承人,作品遠銷日本、美國。

“剛剛學製陶時我什麽(me) 都不會(hui) ,不是拉不成型就是到處掉陶泥,三個(ge) 月後才做成了第一件比較像樣的作品。”指著堆砌學員廢棄藏陶製品的陶盆,索朗崩說,壤巴拉藏陶的陶土取自陶藝傳(chuan) 習(xi) 所後山,用青稞染成黑色,學員初學階段每天需要製陶超過8個(ge) 小時,直到可以“信手拈來”。

藏族小夥(huo) 製作藏陶。安源 攝

製陶室的陳列櫃上擺放著“慢、明、定、樂(le) ”四個(ge) 大字,這是壤巴拉藏式陶藝傳(chuan) 習(xi) 所所長求旺為(wei) 學員們(men) 留下的藏陶製作“秘訣”。索朗崩介紹,“慢”是指製陶不能求快,“明”要求學員真正明白自己的作品,“定”意味心不能浮躁,“樂(le) ”則是希望大家從(cong) 製作藏陶中尋找到真正的快樂(le) 。

“但我們(men) 現在也有煩惱,就是如何讓有千年曆史的藏陶與(yu) 時俱進,在傳(chuan) 承中創新。”索朗崩介紹,他所雕刻的花紋正是在壤塘非遺傳(chuan) 習(xi) 所深圳基地習(xi) 得,今年冬天,不少藏陶老師、學員在壤巴拉藏式陶藝傳(chuan) 習(xi) 所的資助下前往日本、江西景德鎮、西安等地與(yu) 外地陶藝師交流、學習(xi) ,或許能尋找到這個(ge) “答案”。

近年來,壤塘對散落民間的優(you) 秀文化進行挖掘、整理,成立藏戲、藏藥、梵音古樂(le) 、唐卡、石刻等非遺傳(chuan) 習(xi) 所47個(ge) ,許多逐漸被遺忘的民間藝術,重新回到農(nong) 牧民身邊,煥發出新的活力。

大家做好的藏陶產(chan) 品。安源 攝

在藏香製作傳(chuan) 習(xi) 所,藏族女孩麥莫正認真看著老師用開孔犛牛角擠製傳(chuan) 統藏香。“職高畢業(ye) 後我原本可以當老師,但是我還是回到家鄉(xiang) 學習(xi) 藏香,因為(wei) 我喜歡家鄉(xiang) 的花。”麥莫介紹,藏香會(hui) 用到高原杜鵑花、藏紅花、雪蓮花等幾十種鮮花、藥材,每到鮮花盛開的季節,都會(hui) 有一兩(liang) 百個(ge) 女孩一同采集鮮花、藥材。最近大家還開發了藏香的衍生品香包、掛件等,即將在壤塘縣集中展示銷售非遺產(chan) 品的“非遺超市”售賣。

深冬不是藏茶的製作時節,但還未走近色瑪藏茶非遺傳(chuan) 習(xi) 所,就能聽到朗朗的讀書(shu) 聲。這是附近三個(ge) 鄉(xiang) 的學生放寒假後,在該傳(chuan) 習(xi) 所的老師和返鄉(xiang) 大學生幫助下,免費學習(xi) 漢文、藏文、英語和民間傳(chuan) 統藝術。為(wei) 了保證學生學習(xi) 環境,色瑪藏茶非遺傳(chuan) 習(xi) 所正在修建的房屋還停止了施工。

藏族姑娘們(men) 正在製作藏香。 安源 攝

“房子不重要,學習(xi) 才重要,沒有文化房子修得再好也沒用。”藏茶非遺傳(chuan) 承人、色瑪藏茶非遺傳(chuan) 習(xi) 所所長俄燈說,雖然該傳(chuan) 習(xi) 所許多房屋還是板房,但大家決(jue) 定為(wei) 正在學習(xi) 的350多名學生提供免費的場地、午飯和書(shu) 本,因為(wei) 他們(men) 是這片土地的未來。

目前壤塘有18個(ge) 非遺項目在上海、深圳等地成立傳(chuan) 習(xi) 基地,並與(yu) 故宮博物院簽訂唐卡複製研發合同。“傳(chuan) 承民間傳(chuan) 統藝術,就是傳(chuan) 承一筆筆閃耀的寶藏與(yu) 財富。”壤塘縣委副書(shu) 記達爾吉介紹,全縣已有3000餘(yu) 名農(nong) 牧民從(cong) 事非遺文化保護傳(chuan) 承,通過學習(xi) 民間技藝,製作文化產(chan) 品,拓寬增收門路,讓文化不僅(jin) “富”涉藏州縣民眾(zhong) 的腦瓜子,更“富”錢袋子。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

探訪四川壤塘藏香傳習所:千年傳統工藝煉化精美藏香

1月11日,記者走進四川省阿壩藏族羌族自治州壤塘縣一家仍保留純手工生產工序的藏香製作傳習所,探訪傳統藏香製作技藝。[詳細] -

四川省阿壩州壤塘縣大力推動文化扶貧 牧民子弟成為藏陶師

壤塘縣近年來大力推動文化扶貧,按照“非遺+扶貧”思路,采取“政府扶持、傳承人自主創辦”方式,鼓勵扶持傳承人積極創辦傳習所,每年投入100萬元資金用於非遺傳習所建設。[詳細] -

四川省壤塘縣非遺傳習所:播下藝術和脫貧的種子

作為當地政府重點打造的非遺文化展示推廣平台,壤巴拉非遺超市為當地26個非遺傳習所提供免費場地進行活態展示及產品銷售,並以此為窗口,讓壤塘非遺文化產品真正走向大眾,走向世界。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信