冬雪初融,春意漸近。從(cong) 拉薩出發,車子沿澤貢高速、202省道一路向東(dong) 南行進,300公裏後,就來到了西藏山南市隆子縣。在這個(ge) 位於(yu) 喜馬拉雅山東(dong) 段北麓的縣城裏,藏著一片目前世界最大人工種植連片沙棘林。遠遠望去,村莊掩映其間,似一幅水墨畫。再過不久,將會(hui) 變成另一番鬱鬱蔥蔥的景象。這是一代又一代隆子人,用半個(ge) 多世紀,與(yu) 風沙對抗,用頑強意誌寫(xie) 給雪域高原的一封“情書(shu) ”。

揮別吃土的日子

“現在想種樹都沒空地了”

半個(ge) 多世紀前,隆子縣的人怎麽(me) 也不會(hui) 想到:未來某天,他們(men) 會(hui) 在鳥語花香中醒來,傍晚可會(hui) 沿著隆子河閑情漫步。

“地上一根草都沒有,風刮起來,拿什麽(me) 攔嘛。就算在房子裏不出門,也是灰頭土臉的。”一提起那時候,很多隆子人的記憶就被拉回去了。一年中近8個(ge) 月的風沙天氣,晴時黃沙蔽日,雨天泥沙橫流,讓老百姓苦不堪言。惡劣的自然環境,莊稼難成活,幾近威脅著生存,更別提發展了。

“我們(men) 有句老話叫‘聶巴阿貼組’,意思是隻要你說話,身上的沙土就會(hui) 往下掉,說的就是那會(hui) 兒(er) 。風沙大的時候,隔兩(liang) 三米,根本看到不到對麵的人。”隆子縣林業(ye) 和草原局局長紮西桑布說,他是土生土長的隆子人。

當時的新巴鄉(xiang) 鄉(xiang) 長朗宗看不下去了,決(jue) 心改變家鄉(xiang) 。說幹就幹,在她的號召下,大家自覺加入到植樹造林隊伍中——那是1964年。

“為(wei) 什麽(me) 不選擇離開?”

麵對這個(ge) 問題,他們(men) 給出了最質樸的答案:“我們(men) 一出生就在這裏,這兒(er) 就是我們(men) 的家鄉(xiang) ,為(wei) 什麽(me) 要離開?”

而今,他們(men) 把沙棘種到了海拔4350米的地方。再看看眼前的村莊,房前屋後都是樹。“現在想種樹都沒空地了,風沙就更沒有了。”紮西桑布笑著說,眼睛都眯成了一條縫。

村莊掩映在沙棘林中。李海霞 攝

沙棘林築起一道“綠色長城”。 隆子縣宣傳(chuan) 部提供

房前屋後的沙棘。李海霞 攝

古稀老人植樹50餘(yu) 畝(mu)

“哪怕隻能守住一棵,我也要做”

今年74歲的索朗拉傑老人,家在新巴鄉(xiang) 忙措村,是第一批種沙棘的村子。本就寸草不生的地方,沒有樹苗,去有樹的地方剪枝條;沒有車,人背馬馱;沒機械,一鍬一鍬在砂石地裏鏟坑;澆灌難,修南北幹渠引水……最終,貧瘠荒涼的土地有了樹。

“誰也不知道能不能成功。”索朗拉傑說。那一年他才18歲,刨坑、扛樹、運土……渾身使不完的勁兒(er) 。“就想讓我們(men) 村變得和那些有樹的村子一樣。當時還有比我年紀更小的孩子也在種樹呢。”

好在,當年沙棘成活率達到了90%以上,讓所有人看到了希望。耐寒、抗堿的沙棘,一落地,根就深深地紮在了這片土地上,就像吃苦耐勞的隆子人一樣。

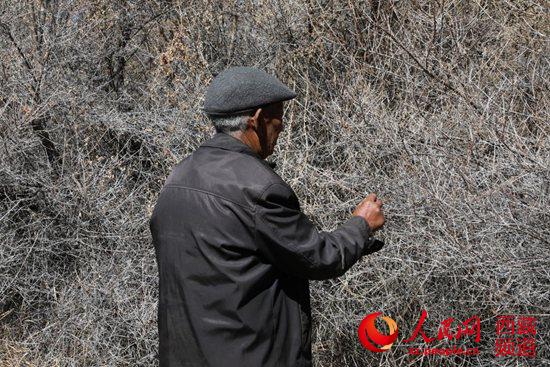

從(cong) 意氣奮發的少年到白發老人,索朗拉傑用粗糙的雙手,累計植樹50餘(yu) 畝(mu) 。直到現在,他依然堅持種樹,指甲縫裏的泥土從(cong) 來沒有幹淨過。“哪怕隻能守住一棵,我也要繼續做下去。”和他一樣的,還有無數隆子人。

索朗拉傑經常到沙棘林走走看看。李海霞 攝

村道兩(liang) 旁的沙棘長勢茂密。李海霞 攝

人工種植50.33平方千米

“我們(men) 可創過世界紀錄呢”

屢變星霜,陽和啟蟄。隆子人以“沙棘精神”為(wei) 支撐,通過半個(ge) 多世紀的不懈努力和艱苦奮鬥,在隆子河穀築起了一條長40多公裏的“綠色長城”,逼退風沙,護佑幸福。

目前,隆子縣人工沙棘林種植麵積達50.33平方千米。最讓隆子人自豪的是,這片沙棘林在2019年被世界紀錄認證機構(WRCA)認證為(wei) “世界最大人工種植連片沙棘”。“我們(men) 可創過世界記錄呢!”

前人栽樹,後人乘涼。沙棘林不僅(jin) 成為(wei) 隆子河穀一道美麗(li) 的風景線,更為(wei) 改變當地氣候起到了不可替代的作用。如今,這片沙棘林正在回饋隆子人。

2004年,政府安居工程中,老百姓用沙棘木蓋起了寬敞明亮的民居。“以前建房都要去外麵買(mai) 木材,現在外麵的人都來我們(men) 這兒(er) 買(mai) 呢。沙棘木硬實,是建房子的好材料。聽說90年代,布達拉宮維修時所用椽子,就是我們(men) 這兒(er) 的沙棘木。”索朗拉傑帶領大家參觀自家房屋。一抬頭,就看到房梁是一根根粗壯堅硬的沙棘木,正以不朽的姿態見證村莊翻天覆地的變化。

沙棘木用來建造民居。李海霞 攝

同時,隨著沙棘種植麵積不斷擴大,隆子河穀鹽堿地也在逐漸消退,變成了更適宜農(nong) 作物生長的良田,畝(mu) 產(chan) 青稞由以前的300多斤變成現在的570多斤,牢牢端住了隆子人的“飯碗”,推動了當地青稞產(chan) 業(ye) 的發展。

修剪下來的沙棘枝條是很好的柴火。李海霞 攝

科學撫育

“計劃開發深加工產(chan) 業(ye) 項目”

中央第七次西藏工作座談會(hui) 指出:保護好青藏高原生態就是對中華民族生存和發展的最大貢獻。要牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,堅持對曆史負責、對人民負責、對世界負責的態度,把生態文明建設擺在更加突出的位置,守護好高原的生靈草木、萬(wan) 水千山,把青藏高原打造成為(wei) 全國乃至國際生態文明高地。

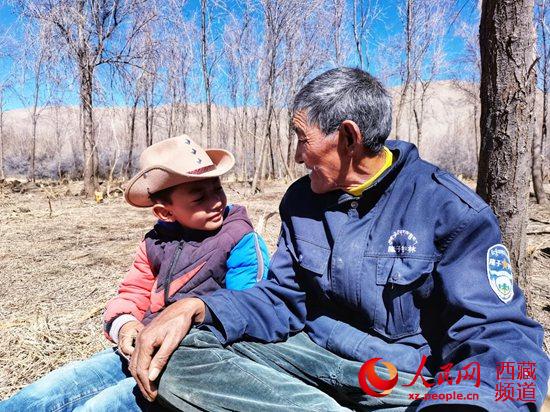

毫無疑問,隆子縣始終在踐行這個(ge) 理念。雖木已成林,但隆子人對沙棘林的保護一刻未停。目前,該縣有2200多名護林員,頓珠是其中之一。他每天的工作是澆灌、森林防火、撫育……經常會(hui) 帶著孫子米瑪旺堆一起,講述曾經的那些故事。11歲的米瑪旺堆在他的教導下,每年都會(hui) 參加義(yi) 務植樹活動。

野保員頓珠(右)常帶孫子米瑪旺堆去沙棘林巡護。李海霞 攝

生態環境變好了,放牧的地方多了、群眾(zhong) 增收明顯了,這是隆子人從(cong) 風沙手中爭(zheng) 來的財富。

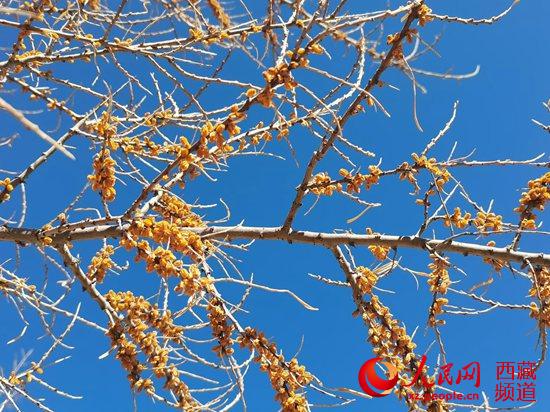

近年來,隆子縣大力實施森林撫育、林草間作等項目。撫育後的沙棘林,不僅(jin) 給老百姓提供了休閑放鬆的好去處,還能在林下間種飼草賣錢。同時,沙棘果產(chan) 量和品質也得到了提高,銷售沙棘果又是一筆可觀收入。

密密匝匝的沙棘林。李海霞 攝

高大的沙棘樹。李海霞 攝

撫育後的沙棘林間種飼草,也是人們(men) 休閑娛樂(le) 的去處。李海霞 攝

紮西桑布給記者算了一筆賬:2019年隆子縣林下草料種植收益12萬(wan) 餘(yu) 元;沙棘果收益11萬(wan) 餘(yu) 元,沙棘苗收益近30萬(wan) 元。到了2020年,僅(jin) 沙棘果一項,收益就超過60萬(wan) 元。同年,出售改良牛2038頭,創收1359.98萬(wan) 元。

“下一步,計劃開發沙棘果深加工產(chan) 業(ye) 項目,探索沙棘果附加值,讓沙棘林各種效益最大化,拓寬老百姓增收渠道。如果成功,每年每戶可增收5000多元。”紮西桑布說,相信不久的將來,隆子人將收獲更多“綠色幸福感”。

沙棘果為(wei) 隆子人帶來收益。李海霞 攝

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。