這是一場持續了近九年的“搶救”,古籍專(zhuan) 家們(men) 朝夕必爭(zheng) 隻為(wei) 讓幾近損毀的珍貴藏文古籍早日“重生”。當下,這場和時間的“角力”仍在繼續。

2013年10月,位於(yu) 西藏自治區山南市隆子縣的白嘎寺發現了大量珍貴的藏文古籍散葉,搶救性保護工作隨即展開。曆經挖掘、整理、修複、數字化采樣等工作,這些古籍逐漸重煥光彩。

西藏自治區圖書(shu) 館(區古籍保護中心)古籍部副主任才洛向中新社記者講述了這段曆時近九年,且仍在持續的故事,也講述了西藏“護書(shu) 人”千山踏雪、尋訪古籍的日常。

西藏自治區古籍保護中心工作人員和大學生誌願者整理古籍後合影。受訪者供圖。

在不足1米的夾縫中徒手挖掘3天

古籍散葉裝滿68個(ge) 編織袋

這批古籍重見天日源於(yu) 偶然。

2013年10月白嘎寺啟動修繕工作,在寺院杜康大殿的東(dong) 北角發現了古籍散葉。專(zhuan) 家鑒定其中幾葉後發現,這些散葉為(wei) 12至13世紀的寫(xie) 本,價(jia) 值極其珍貴。第二年,西藏自治區古籍保護中心將該寺出土古籍搶救列為(wei) 年度重要工作序列並於(yu) 當年10月采取搶救性整理、保護措施。

邊境古寺,寥落冷清。古籍的“藏身”之地也出乎人的意料。

才洛回憶,這些古籍埋在兩(liang) 堵牆之間,高約3米,寬度不足1米。空間的狹小、視線的晦暗以及經年累月堆積的灰塵致使挖掘工作異常艱辛,為(wei) 了盡可能不對古籍造成破壞,工作人員徒手挖掘,且每次間隔十分鍾左右就必須爬上來休息通氣。

發掘出土的藏文古籍散葉。受訪者供圖。

挖掘工作持續了3天才結束。由於(yu) 當時寺院條件簡陋,古籍散葉被臨(lin) 時裝入編織袋中,足足裝滿了68袋。

這些看上去粘連嚴(yan) 重、“蓬頭垢麵”的古籍散葉卻讓所有人驚歎。“目之所見,這些古籍寫(xie) 本、刻本均有,其大小、裝幀、內(nei) 容不盡相同,可以推測有極高的研究價(jia) 值。”才洛說,出土古籍讓所有人為(wei) 之振奮,整理工作隨即展開。

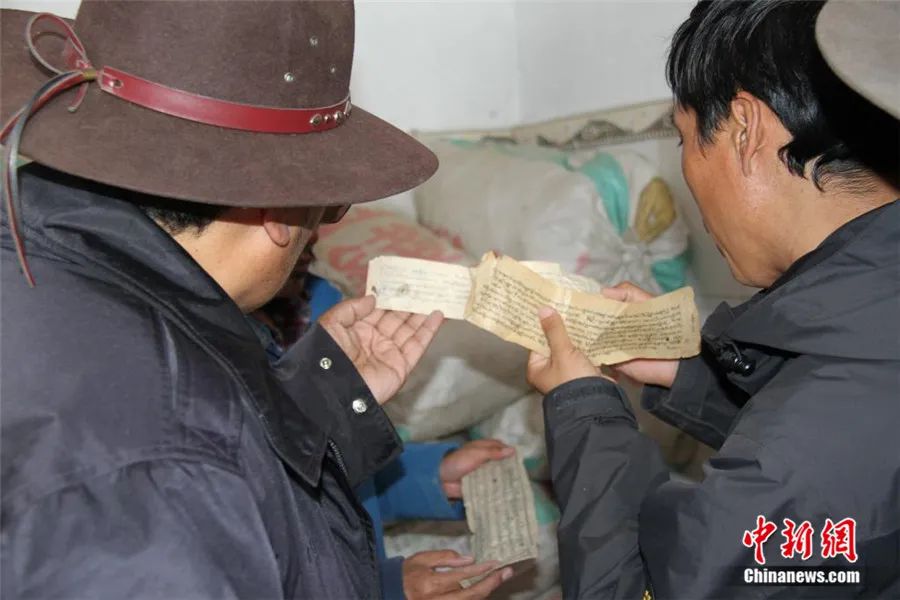

工作人員辨認古籍散葉內(nei) 容。受訪者供圖

連續23天整理出366函古籍

有的摞起來有一人高

整理古籍,除塵是第一步。

才洛介紹,經年累月的灰塵堆積在古籍上,稍一挪動便彌漫在空氣中。即便工作人員戴上兩(liang) 層口罩、穿著防護服也無法避免“侵襲”,往往一天的工作結束人也變得“灰頭土臉”。

古籍散葉上的灰塵落到地麵。受訪者供圖。

工作由粗到細逐步展開。大家先將刻本、寫(xie) 本分開放置,然後再按內(nei) 容進行下一步分類。“我們(men) 蹲坐在地麵上一葉葉進行核對,最初的幾天還很容易,但隨著地上各類大小文獻越鋪越多,分類就越複雜,最後地麵已無處下腳。”才洛說。

工作人員將散葉鋪在地上分類整理。受訪者供圖。

正因如此,工作人員的耐心和專(zhuan) 業(ye) 素養(yang) 必須同時在線。尤其是那些看上去特點並不鮮明的古籍,就需要精通古籍文獻的專(zhuan) 家進行鑒定。才洛介紹,為(wei) 了提高整理的效率,西藏自治區噶舉(ju) 派文獻專(zhuan) 家熱薩貢覺加措和原哲蚌寺僧人學者阿旺培傑受邀全程參與(yu) 了此次整理工作,還有一位年過6旬的當地專(zhuan) 家也始終堅持和大家一同工作。

每天九點半開始工作,到天色黑下來結束,工作人員連續“奮戰”了23天後,這批古籍散葉初步整理完成,共分類出366函寫(xie) 本及刻本文獻,有的摞起來有一人高。

初次整理後的古籍分類放置。受訪者供圖。

這批藏文古籍究竟有多“驚豔”?

盡管發掘整理過程非常辛苦,但所有人都很“興(xing) 奮”。原因在於(yu) 白嘎寺出土古籍無論是年代的久遠和版本、內(nei) 容的豐(feng) 富性都屬罕見。

才洛介紹,白嘎寺出土古籍的年代從(cong) 12世紀直至20世紀初,文獻版本豐(feng) 富多樣。其中,刻本類文獻有20餘(yu) 種,其開本、版框尺寸有從(cong) 大葉的《般若經》到手掌般大小的《金剛經》小葉版本,以及眾(zhong) 多藏文古籍標準的箭杆長葉文獻。寫(xie) 本類古籍從(cong) 開本普遍較大的長葉般若藍靛金汁寫(xie) 本到最小的不足十公分的各類尺寸共有50餘(yu) 種。

工作人員正在整理古籍。受訪者供圖。

從(cong) 內(nei) 容上看,這些古籍包含大量史記、人物傳(chuan) 記、醫學曆算、工巧因明、梵文詩歌等,涵蓋藏學大小五明和藏傳(chuan) 佛教多個(ge) 教派的經典著作,還發現了苯教文獻和《格薩爾王傳(chuan) 》。在白嘎寺古籍鑒定報告中,專(zhuan) 家稱“白嘎寺古籍的豐(feng) 富程度足以建一座藏文古籍博物館”。

此外,這些古籍文獻中還發現了大量手寫(xie) 注釋,這對於(yu) 古籍文獻研究者來說尤其珍貴。才洛解釋:“一些文獻中的名詞目前學術界並無權威解釋,但出現在古籍中的注釋就像字典一樣直接揭曉了答案。”

白嘎寺古籍未來將實現數字化

初步整理分類的366函古籍,經過登記、測量和拍照後被裹上嶄新的包經布和函頭標簽,暫時裝入鐵箱上鎖。剩餘(yu) 13袋破損嚴(yan) 重的古籍,由西藏自治區古籍保護中心著手修複。

“搶救”工作第一階段結束,專(zhuan) 家們(men) 製定了持續保護方案。2016年,西藏自治區古籍保護中心的專(zhuan) 家再赴白嘎寺,采集了237函各類散葉合集的圖像數據,並進行第二次整理分類。破損古籍修複工作也一直持續,截至目前已完成3390葉,修複率達45%。當年殘破的白嘎寺如今也已修繕一新,還專(zhuan) 門為(wei) 這批古籍安裝了防盜設施,保存條件大大改善。

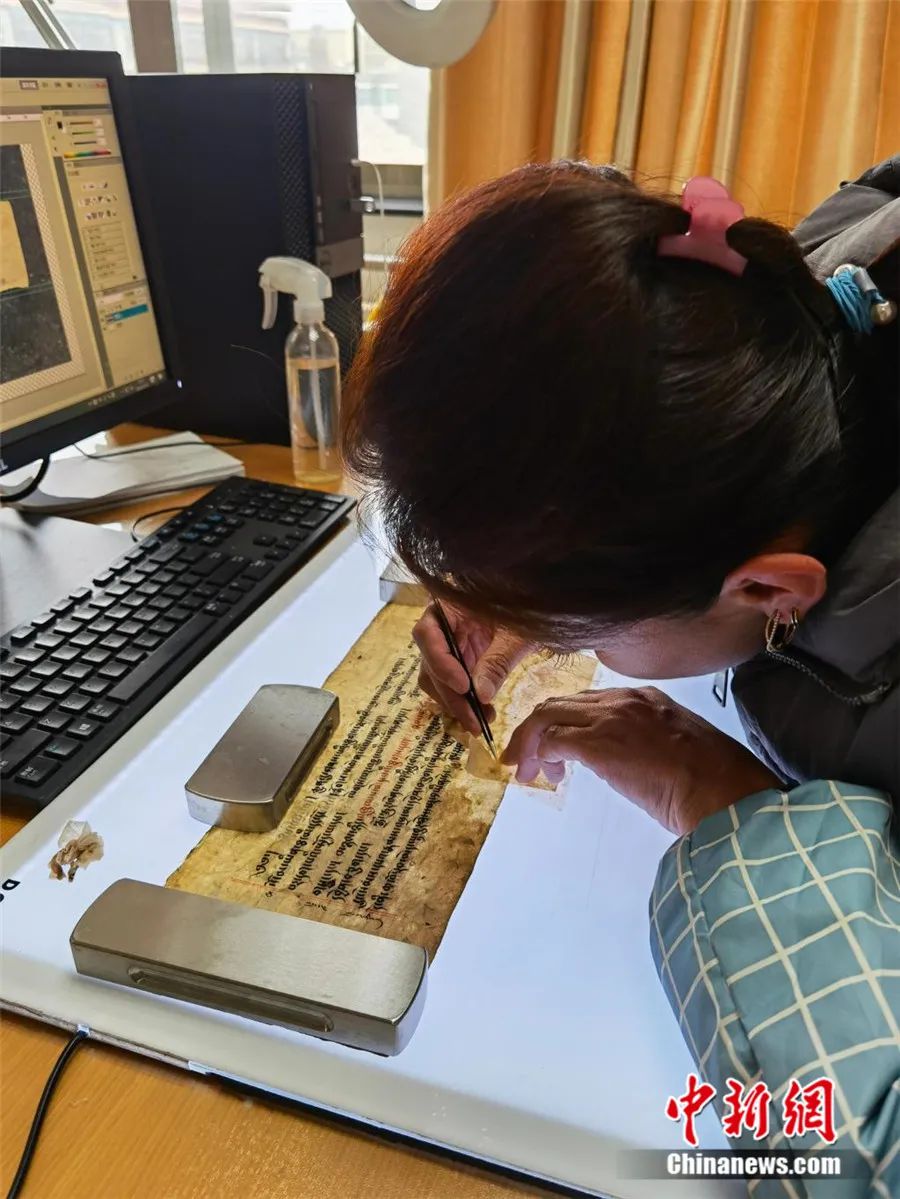

古籍修複師正在修複白嘎寺古籍。受訪者供圖。

“大家的目標隻有一個(ge) ,即在保護好的前提下把古籍利用起來。”才洛介紹,專(zhuan) 家們(men) 接下來將編纂出版山南市古籍普查目錄、圖錄,白嘎寺古籍包含其中。未來,若爭(zheng) 取到專(zhuan) 項資金,還將進行完善的數字化工作。

“相關(guan) 成果預計將在3年內(nei) 陸續推出,但白嘎寺出土古籍保護工作將一直進行下去,學界對這批古籍文獻的研究則會(hui) 持續更長時間。”才洛說。

十餘(yu) 載古籍普查

西藏“護書(shu) 人”千山踏雪

西藏自治區古籍資源藏量十分豐(feng) 富,傳(chuan) 世藏文古籍曆史久遠、卷帙浩繁,收藏單位數量多達千餘(yu) 家,覆蓋了74個(ge) 縣。

古籍多收藏於(yu) 寺院當中,其位置常常遠離城市,地處偏僻、交通不便。長期以來,西藏自治區古籍保護中心的“護書(shu) 人”克服專(zhuan) 業(ye) 人員缺乏、古籍存量分散等困難,為(wei) 古籍“上戶”,讓古籍“重生”。

2013年,工作人員在日喀則茹村進行古籍普查。山洪暴發衝(chong) 毀道路,大家走在山間的亂(luan) 石上。受訪者供圖

“有車的地方我們(men) 自己開車,沒車就騎馬,連馬也沒有就徒步。”才洛介紹,進行古籍普查時,大家既要帶上相機等設備,往往也要備齊幹糧,有時還得準備野外露營的帳篷和睡袋。

2014年赴那曲市比如縣進行古籍普查時,由於(yu) 當地尚未通車,才洛和同事徒步前往。寺廟懸在山腰,腳下是咆哮的怒江峽穀,每走一步都心驚膽戰。大家整整徒步了8個(ge) 小時才抵達目的地,在將古籍拍照登記之後,又立刻往回趕路。

2014年,工作人員赴那曲比如縣進行古籍普查,經過怒江上一座簡易浮橋。受訪者供圖。

才洛說,古籍普查的途中,遇到泥石流和大水衝(chong) 毀道路都是常事。但十多年來,從(cong) 未遇到一起交通事故,沒發生任何意外,“這是我們(men) 的運氣”。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。