這是一份彪炳史冊(ce) 的答卷:驅逐帝國主義(yi) 勢力出西藏,粉碎其妄想“西藏獨立”的圖謀,完成西藏和平解放;廢除封建農(nong) 奴製度,建立社會(hui) 主義(yi) 製度,把鐵路修到“第三極”,在“世界屋脊”創造了“短短幾十年,跨越上千年”的人間奇跡。

這是一連串令人動容的故事:十八軍(jun) 軍(jun) 長張國華背女出征,三歲的女兒(er) 難難成為(wei) 進軍(jun) 西藏路上犧牲的第一個(ge) “戰士”;修建川藏公路平均每公裏就有一人犧牲;兩(liang) 次援藏後留藏工作的孔繁森,把生命獻給了雪域高原;對口援藏實施以來,有16名援藏幹部犧牲,僅(jin) 2020年西藏在崗犧牲的公務員就有60多人,是和平時期犧牲最多的群體(ti) 之一。

極遠、極寒、極苦……他們(men) 也是兒(er) 女、丈夫、妻子、父親(qin) 、母親(qin) ……

西藏和平解放70年來,一代一代中國共產(chan) 黨(dang) 人舍棄常人所擁有的、放棄常人所享受的,紮根雪域高原,矢誌艱苦奮鬥。他們(men) 缺氧不缺精神,艱苦不怕吃苦,海拔高境界更高,用身軀和高原環境作鬥爭(zheng) ,用堅守詮釋家國情懷,在巍巍高原鑄就了精神高地。

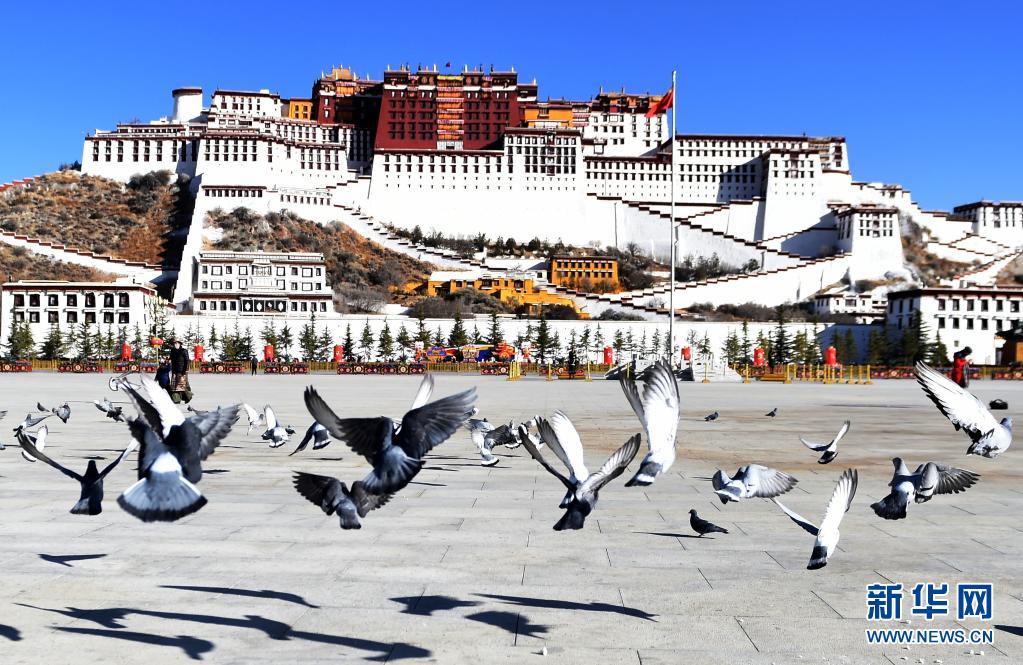

這是鮮花掩映下的布達拉宮(2018年7月22日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

這是布達拉宮廣場上的鴿子(2018年3月4日攝)。新華社記者 覺果 攝

初心如磐、使命在肩

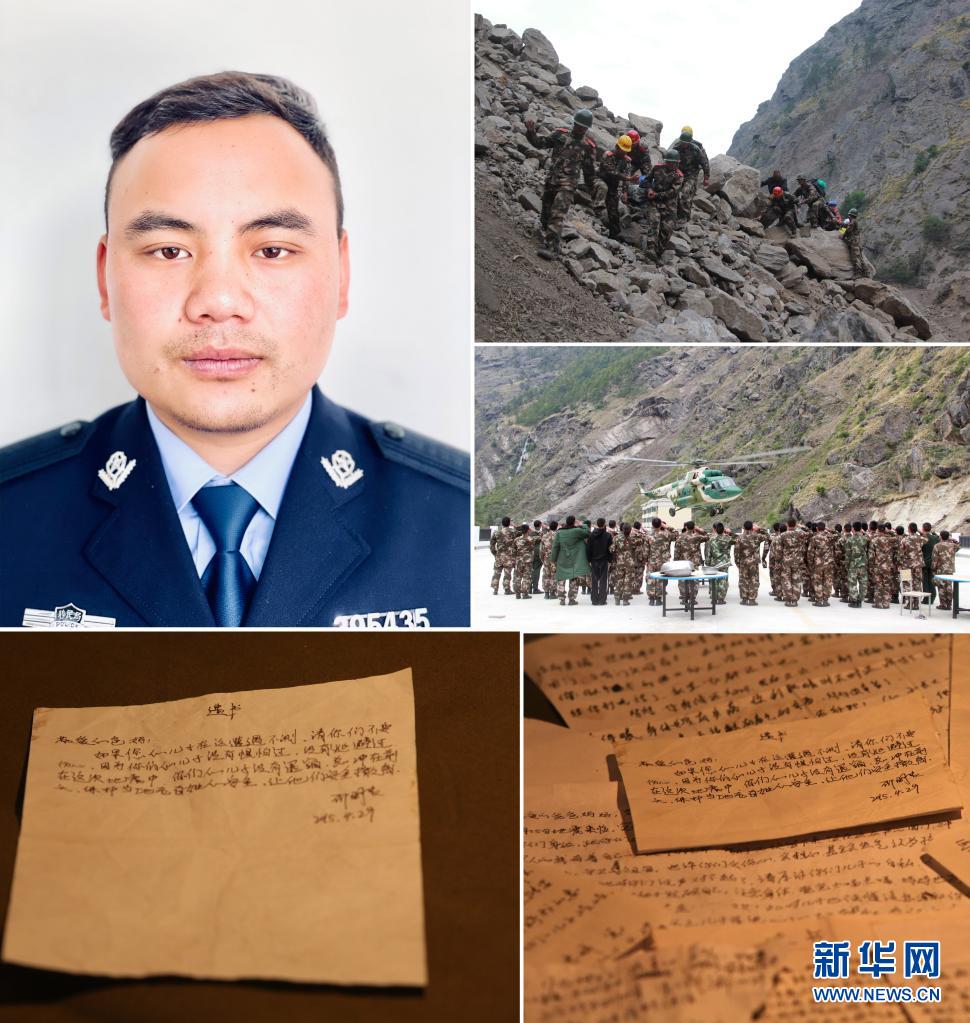

“敬愛的爸媽:如果您的兒(er) 子在這遭遇不測,請你們(men) 不要傷(shang) 心……在這次地震中,你們(men) 的兒(er) 子沒有退縮,總衝(chong) 在前頭,保護當地老百姓安全,讓他們(men) 安全轉移。”

這是2015年4月29日,共產(chan) 黨(dang) 員、邊防戰士邵明貴寫(xie) 下的遺書(shu) 。

字跡雖有些潦草,卻情真意切,英勇悲壯。

2015年4月25日,尼泊爾發生8.1級大地震,西藏吉隆口岸成為(wei) “孤島”。人員分批轉移,隻留下堅守邊防檢查站監護中隊的21名官兵,其中有11名是共產(chan) 黨(dang) 員,他們(men) 當時寫(xie) 下遺書(shu) ,以備不測。

“國門是國家的象征,國家把口岸交給我們(men) ,我們(men) 就要堅守。”這是留守官兵共同的心聲。如今,邵明貴依然堅守在吉隆口岸,守護著國門。

在困難和危險麵前,共產(chan) 黨(dang) 人把生死置之度外,以堅定的革命精神,和“世界屋脊”的惡劣環境搏鬥,把一個(ge) 個(ge) 不可能踩在腳下。

這是一張拚版照片:左上圖為(wei) 共產(chan) 黨(dang) 員、邊防戰士邵明貴;右上圖和右中圖為(wei) 邵明貴和戰友在轉移地震受災群眾(zhong) ;左下圖為(wei) 邵明貴寫(xie) 下的遺書(shu) ;右下圖為(wei) 吉隆邊防檢查站邊防戰士寫(xie) 下的遺書(shu) (資料照片)。新華社發

西藏空氣中含氧量僅(jin) 為(wei) 平原地區的60%左右,是不少人眼中的“生命禁區”。舊西藏阿裏的地方政府曾揚言,將不費一兵一卒,單憑高原的惡劣氣候,就能把解放軍(jun) 困死在藏北高原。

但高原的惡劣氣候,從(cong) 未能阻擋一代代共產(chan) 黨(dang) 人進軍(jun) 西藏、解放西藏、建設西藏的腳步。

西藏和平解放初期,十八軍(jun) 軍(jun) 長張國華發出“此去西藏,我是去給西藏人民當長工的”誓言;十八軍(jun) 政委譚冠三和妻子攜手進藏,與(yu) 年幼的孩子們(men) 天涯相思,妻子還因在西藏流產(chan) 落下終身疾病;進藏部隊官兵喊出“吃大苦、耐大勞”的口號,實現了從(cong) “三年一換”向“長期建藏”的思想轉變。

數據顯示:1951年至1978年,中央從(cong) 全國調派3萬(wan) 多名幹部到西藏工作;1994年至2020年,來自中央國家機關(guan) 、中央企業(ye) 、對口援藏省市等單位的9682名優(you) 秀幹部前來支援西藏建設。

“我們(men) 共產(chan) 黨(dang) 人好比種子,人民好比土地。我們(men) 到了一個(ge) 地方,就要同那裏的人民結合起來,在人民中間生根、開花。”一代代共產(chan) 黨(dang) 人在西藏牢記初心使命,克服種種困難,耐得住寂寞、忍得住艱辛,與(yu) 各族人民一道,在艱苦惡劣的條件下,無私奉獻青春年華,響應“長期建藏、邊疆為(wei) 家”的號召,共同鑄造了“特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻”的“老西藏精神”。

在高原上工作,最稀缺的是氧氣,最寶貴的是精神。

在采訪那曲市安多縣原縣委書(shu) 記熊川時,他說:“在安多工作9年,牙齒掉了14顆。”

目前,熊川患有小腦萎縮、動脈血栓等疾病,常年吃十幾種藥。熊川說,在西藏沒點精神是待不下去的,作為(wei) 黨(dang) 的幹部,早已立下了“為(wei) 黨(dang) 和人民犧牲一切”的誓言,為(wei) 了執行好黨(dang) 和政府的政策,讓群眾(zhong) 過上好日子,身體(ti) 上的疾病都能克服。

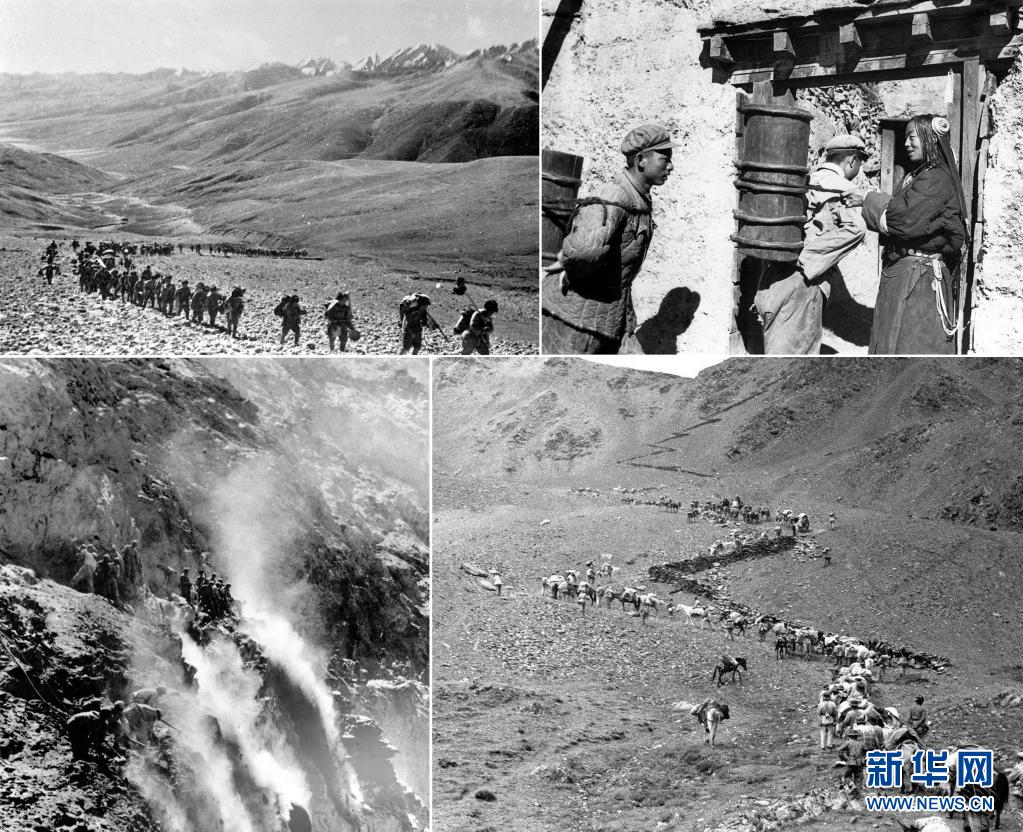

這是一張拚版照片:左上圖為(wei) 1950年,人民解放軍(jun) 戰士跋涉在高山峻嶺間向西藏前進(資料照片);右上圖為(wei) 人民解放軍(jun) 戰士在執勤空隙為(wei) 藏族老百姓背水(資料照片,張正模攝);左下圖為(wei) 築路戰士在懸崖絕壁上修建川藏公路(資料照片);右下圖為(wei) 1951年7月,解放軍(jun) 第十八軍(jun) 進藏先遣部隊行進在瓦合山上(新華社記者袁克忠攝)。新華社發

永遠跟黨(dang) 走是精神源泉

“加入中國共產(chan) 黨(dang) 是我盼望已久的心願,今後我也會(hui) 積極地學習(xi) 黨(dang) 章,以身作則、遵守黨(dang) 章、科學鑽研專(zhuan) 業(ye) ,決(jue) 心為(wei) 黨(dang) 、為(wei) 人民的幸福,犧牲個(ge) 人的一切,請黨(dang) 組織考驗我吧!”

已故“青稞博士”尼瑪紮西在入黨(dang) 申請書(shu) 中這樣寫(xie) 道。內(nei) 容言簡意賅,卻飽含一名共產(chan) 黨(dang) 員的堅定信仰。

出身農(nong) 民家庭的尼瑪紮西,幼年曾經曆忍饑挨餓。作為(wei) 西藏第一位藏族農(nong) 學博士,尼瑪紮西一生為(wei) 青稞而生,為(wei) 了高原糧食增收,常年紮根在試驗田裏,培育出“藏青2000”等青稞品種。

但正值青稞低頭吐芒時節,2020年一場車禍,奪走了尼瑪紮西55歲的生命。把生命留在雪域高原的共產(chan) 黨(dang) 員名錄上,又多了一個(ge) 名字。

青稞研究專(zhuan) 家尼瑪紮西在試驗田內(nei) 觀察青稞長勢(資料照片)。新華社發

雪山處處埋忠骨,壯誌未酬誓不休。

青藏公路建設的指揮者慕生忠,是1933年入黨(dang) 的老黨(dang) 員,在鐵鍬把上刻下“慕生忠之墓”。他曾留下遺言,“如果我死在這條路上,這就是我的墓碑。路修到哪裏,就把我埋在哪裏,頭衝(chong) 著拉薩的方向。”

在川藏公路皮康崖險段,當地一個(ge) 舊貴族曾“預言”,“那是犛牛也爬不上去的皮康崖,除非是神才能在那裏修出公路來。”築路大軍(jun) 說:“我們(men) 的戰士都不是神仙,而是凡人。但我們(men) 有一不怕苦、二不怕死的革命精神。”

生命有限,精神永恒。西藏自治區黨(dang) 校教授萬(wan) 金鵬說,川藏、青藏公路通車,青藏鐵路、拉林鐵路等重大工程建設,在人類工程建設史上都是罕見的。川藏公路平均每公裏就有一人犧牲,這種代價(jia) 在世界公路修建史上是絕無僅(jin) 有的,青藏鐵路更是打破了“有昆侖(lun) 山脈在,鐵路就永遠到不了拉薩”的斷言。如今,“一不怕苦、二不怕死,頑強拚搏、甘當路石,軍(jun) 民一家、民族團結”的“兩(liang) 路”精神,激勵鼓舞著一代又一代高原建設者。

“這些高原工程建設的奇跡以及背後的犧牲,正是共產(chan) 黨(dang) 人不畏艱難困苦的革命英雄主義(yi) 精神的生動實踐。”萬(wan) 金鵬說。

矗立在青海省格爾木市將軍(jun) 樓公園內(nei) 的慕生忠雕像(2014年9月23日攝)。新華社記者 王頌 攝

阿裏地區劄達縣楚魯鬆傑鄉(xiang) ,這座祖國西南邊疆極偏遠的鄉(xiang) ,四麵大山環繞,每年11月至第二年5月大雪封山,是名副其實的“雪域孤島”。鄉(xiang) 幹部職工住的樓房沒有上下水,隻能生火取暖,常常4個(ge) 多月無法洗澡。

為(wei) 什麽(me) 不離開?鄉(xiang) 長紮羅說:“不能走啊!這裏是邊境,我們(men) 站立的地方,就是中國。”

同困難作鬥爭(zheng) ,是物質的角力,更是精神的對壘。西藏長達4000多公裏的邊境線上,廣袤的羌塘草原上,不少地方常年白雪皚皚、寒風肆虐,數不清的黨(dang) 員幹部以家國情懷耐受寂寞,默默堅守。

俯瞰西藏阿裏地區劄達縣楚魯鬆傑鄉(xiang) 楚鬆村楚魯組,蜿蜒的如許藏布江穿過村落(2018年9月16日攝,無人機照片)。新華社記者 旦增尼瑪曲珠 攝

俞江,河北援藏幹部,阿裏地區博物館副館長。2016年,曾作為(wei) 誌願者籌辦《夢回古格》大型演出的俞江,被阿裏地委點名希望他能援藏。俞江說:“那時候麵臨(lin) 的一個(ge) 問題是,我愛人不幹了。她大哭說,不能去,如果要去,就要一起去。”最後,俞江和妻子雙雙踏上了阿裏高原。援藏期滿,夫妻二人共同選擇調藏工作。年過五旬的俞江,克服肺泡變大、尿酸升高等病痛,一直為(wei) 阿裏傳(chuan) 統文化保護奔走。

惡劣的高原環境,對於(yu) 西藏本地少數民族黨(dang) 員幹部,也是嚴(yan) 峻的挑戰。

初見安多縣政協辦公室主任秋加,他穿著寬大的衣服,走路一瘸一拐。直到記者問起他的健康狀況,他才脫下鞋子:一雙38碼的腳不得不穿40碼的鞋,“痛風有點嚴(yan) 重,腳已經變形了,鞋子小了穿不上。”皮膚黝黑的秋加是安多本地人,大學畢業(ye) 後就沒離開過安多。

“工作前十年我沒有休過假。安多條件雖差,可我是黨(dang) 和國家培養(yang) 出來的,隻有勤勤懇懇、踏踏實實服務群眾(zhong) ,才能不負組織的期望。”秋加說,現在辦公、生活環境好了很多,每年看病還能報銷,他和同樣在基層的愛人心裏很高興(xing) ,工作熱情飽滿。

秋加(中)和他的孩子在整理藥箱(2021年1月14日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

艱苦的高原條件,沒能阻擋黨(dang) 員幹部帶領群眾(zhong) 脫貧致富的決(jue) 心。

2011年以來,西藏已選派20餘(yu) 萬(wan) 人次幹部駐村,他們(men) 與(yu) 農(nong) 牧區群眾(zhong) 同吃同住同勞動,聽民意、解民憂、幫民富。

如今,西藏徹底擺脫了困擾千百年的絕對貧困問題,各族群眾(zhong) 日子紅紅火火。

共產(chan) 黨(dang) 員愛的最高境界是愛人民

“這些年你一個(ge) 人帶著孩子,又有老人,很不容易,我對不起你們(men) 。以後也沒有機會(hui) 彌補什麽(me) 了……”

這是一封丈夫寫(xie) 給妻子的家書(shu) :故事主人公是王鎮成,1959年響應國家號召,從(cong) 汕頭海關(guan) 抽調到西藏工作。這封信尚未寄出,王鎮成就因車禍殉職,生命定格在29歲。

紙筆間,透露出王鎮成的痛楚與(yu) 不舍,也是一些黨(dang) 員幹部遠離家鄉(xiang) 親(qin) 人、為(wei) 西藏奮鬥不息的真實寫(xie) 照。

共產(chan) 黨(dang) 員的職責和使命,讓他在艱難中做出必然的選擇,這就是服從(cong) 大局,犧牲個(ge) 人和家庭利益,把對家人的愛升華為(wei) 對國家、民族、人民的愛。

孔繁森,領導幹部的楷模。生前,他兩(liang) 次援藏,後又留藏工作。“這是克服了極大困難的。那時候,他的母親(qin) 高齡,妻子身體(ti) 不好,三個(ge) 孩子尚年幼。”孔繁森同誌紀念館館長高杉說,“共產(chan) 黨(dang) 員的黨(dang) 性,首先在於(yu) 服從(cong) 黨(dang) 組織的安排,到人民需要的地方戰鬥。”

學孔繁森精神,做孔繁森式好幹部,是西藏廣大黨(dang) 員幹部增強黨(dang) 性信念的追求。孔繁森那句“一個(ge) 共產(chan) 黨(dang) 員愛的最高境界是愛人民”,已經成為(wei) 西藏黨(dang) 員幹部共同的精神財富。

這是一張拚版照片:左上圖為(wei) 來自陝西的援藏幹部、阿裏日土縣副縣長賈冗勇深入牧區,幫助藏族牧民解決(jue) 生產(chan) 、生活的實際困難(新華社記者土登攝,1997年11月11日發);左下圖為(wei) 2017年8月3日,北京積水潭醫院援藏醫生龔曉峰(右)和北京天壇醫院援藏醫生李家謀在拉薩市人民醫院骨科病房內(nei) 查看患者的X光片,進行工作交接(新華社記者晉美多吉攝);右圖為(wei) 孔繁森(右)在阿裏日土縣過巴鄉(xiang) 為(wei) 孤寡老人益西卓瑪治病(新華社記者土登攝,1994年12月26日發)。新華社發

盡管已經退休10多年,回族幹部王惠生這個(ge) 名字在阿裏地區仍被口口相傳(chuan) 。

1950年出生的王惠生,18歲時作為(wei) 北京知青自願支援邊疆,到北大荒工作。1981年,他向組織請求到最偏遠最艱苦的阿裏地區工作,在當地奉獻30年直至退休,用行動兌(dui) 現了自己的入黨(dang) 誓言。

多名幹部群眾(zhong) 告訴記者,王惠生出差常常跑去搭班車,禁止家屬搭乘單位的“順風車”;他妻子進藏後,安排一份工作本是容易的事,但他拒絕了,最後妻子選擇推車賣菜,一賣就是幾十年;單位要給他按副地級安排房子,他不要,仍住在原來的老房子裏……

在阿裏,孔繁森不是一個(ge) 人,而是一個(ge) 堅強的集體(ti) 。

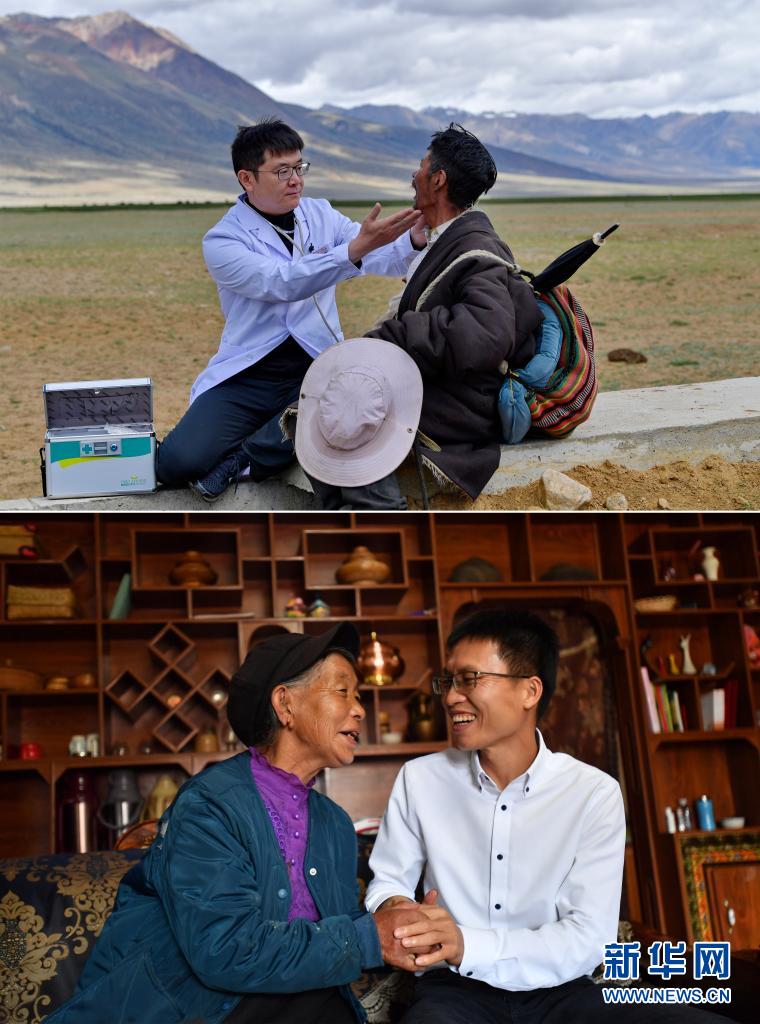

李鋒,陝西省援藏醫生。2019年援藏時,家人朋友說,那裏海拔那麽(me) 高,那麽(me) 苦,那麽(me) 遠,能不能不去?“援藏是政治任務,我最後說服了家人。”對於(yu) 當初的選擇,李鋒沒有絲(si) 毫後悔。

2020年6月19日深夜,一個(ge) 倉(cang) 促的電話催李鋒迅速到噶爾縣人民醫院。到達後,地區衛健委書(shu) 記問他:“你是不是共產(chan) 黨(dang) 員?現在邊境需要外科大夫,你願意去嗎?”作為(wei) 有著10多年黨(dang) 齡的醫生,李鋒當即前往。此後的半個(ge) 多月,李鋒在邊境為(wei) 邊防戰士巡診。

這是一張拚版照片:上圖為(wei) 北京援藏醫生王克明(左)在西藏當雄縣格達鄉(xiang) 格達村牧場為(wei) 牧民義(yi) 診(2021年6月19日攝,新華社記者張汝鋒攝);下圖為(wei) 在西藏林芝市米林縣,廣東(dong) 援藏幹部黃南蔭(右)與(yu) 珞巴族老阿媽亞(ya) 加在一起(2021年6月19日攝,新華社記者覺果攝)。新華社發

共產(chan) 黨(dang) 員是為(wei) 著解決(jue) 困難去工作、去鬥爭(zheng) 的,越是困難的地方越是要去。

平均海拔4800米的那曲市尼瑪縣,是西藏最艱苦的縣之一。2019年7月,中國海油援藏幹部付曉宇來到尼瑪縣,看到當地落後的教學設施,就決(jue) 心“讓學校變個(ge) 樣”。如今,尼瑪縣完全小學以嶄新的麵貌呈現在師生麵前。

前仆後繼,迎難而上。西藏自治區審計廳原駐村幹部阿旺卓嘎,生前在墨竹工卡縣紮雪鄉(xiang) 等地駐村,原本駐村是一年一輪換,可她在基層一幹就是4年多,最後犧牲在駐村一線……現在,駐村幹部已經輪換到了第10批。

數據顯示,西藏目前共有黨(dang) 員42.6萬(wan) 名,他們(men) 正在不同崗位發揮著模範帶頭作用,帶領高原人民向著建設現代化新西藏奮進。

雪域高原的聖潔美景,蕩滌著人們(men) 的心胸。共產(chan) 黨(dang) 人的錚錚鐵骨和崇高品格,讓這片高原不斷煥發時代的榮光。

這是一張拚版照片:上圖為(wei) 瑪曲鄉(xiang) 黨(dang) 委書(shu) 記朗卡江村(中)向參加活動的村民講解如何區分可回收垃圾與(yu) 不可回收垃圾(2019年5月28日攝,新華社記者周錦帥攝);下圖為(wei) 在海拔約5000米的西藏山南市浪卡子縣堆瓦村,駐村工作隊員貢曲(中)和次仁倉(cang) 決(jue) (右一)給放假的孩子補習(xi) 功課(2017年2月9日攝,新華社記者普布紮西攝)。新華社發

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。