8月7日的《重走天路看變遷》係列報道,我們(men) 帶您走進西藏昌都市洛隆縣,這裏曆史上就是茶馬古道重鎮,有著“藏東(dong) 糧倉(cang) ”的美譽。而今,為(wei) 推動脫貧攻堅和鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接,洛隆縣緊扣區域發展特色,把培育產(chan) 業(ye) 作為(wei) 穩固脫貧成果的根本出路,打造縣級特色產(chan) 業(ye) 園區,帶動群眾(zhong) 增收致富。

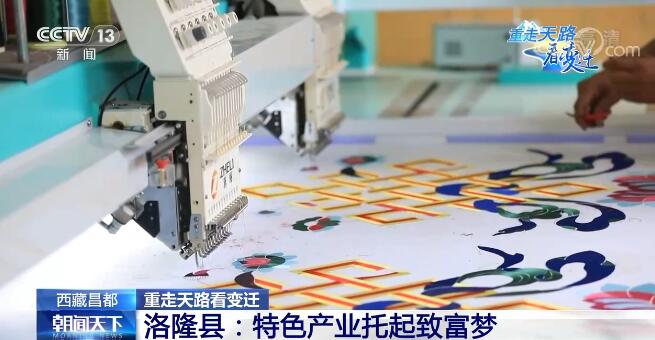

洛隆縣位於(yu) 西藏東(dong) 北部、昌都西南部,是青稞種植大縣,還擁有多種民族手工藝傳(chuan) 承的曆史。在這個(ge) 以食品加工為(wei) 核心、建材民俗手工業(ye) 為(wei) 輔的特色產(chan) 業(ye) 園區,已經入駐了高原特色農(nong) 產(chan) 品加工、藏式繪畫等18家企業(ye) ,帶動就業(ye) 超過400人。

易地扶貧搬遷群眾(zhong) 四郎紮巴和妻子兩(liang) 年前在這裏實現了就業(ye) ,四郎紮巴如今已經是洛宗特色產(chan) 品開發有限責任公司青稞米生產(chan) 線的車間副主任,每月工資2800元。

易地扶貧搬遷群眾(zhong) 洛宗特色產(chan) 品開發公司員工 四郎紮巴:我這個(ge) 車間主要負責洗青稞、青稞剝皮,我妻子在泡菜車間工作,她每月2400元,我們(men) 倆(lia) 加起來一年也有6萬(wan) 多(元)收入,以前一年收入不到1萬(wan) (元),搬過來以後在這邊實現就業(ye) ,收入各方麵都很穩定,生活過得很幸福。

四郎紮巴所在的這家企業(ye) 是自治區的龍頭企業(ye) ,主要從(cong) 事青稞等高原農(nong) 產(chan) 品的深加工,已經開發出糌粑餅幹、青稞糕點、青稞掛麵等特色產(chan) 品50多種。除了為(wei) 當地提供了45個(ge) 就業(ye) 崗位,還采用“公司+基地+農(nong) 戶+市場”的產(chan) 業(ye) 化經營模式,與(yu) 1000多個(ge) 青稞種植戶簽訂了青稞收購合同,促進群眾(zhong) 增收。

洛宗特色產(chan) 品開發公司總經理 澤仁頓珠:我們(men) 已經成功申請了4項專(zhuan) 利,並且形成了好的口碑。對青稞這個(ge) 產(chan) 品的要求非常高,從(cong) 源頭把控好,簽訂了青稞收購合同,高於(yu) 市場價(jia) 0.4元—0.8元每斤來收購。既帶動了老百姓(增收),公司的原料也得到了保障。

昌都市洛隆縣孜托鎮鎮長 郭健康:幫助企業(ye) 與(yu) 農(nong) 戶之間進行對接,散戶不需要再自己去對接。縣農(nong) 業(ye) 部門對我們(men) 整個(ge) 種植戶是一個(ge) 集中培訓管理,每年的產(chan) 量是逐步穩步在提升。

在這個(ge) 特色產(chan) 業(ye) 園區內(nei) ,創業(ye) 青年四朗曲培的夢想也得到了實現。他曾經在拉薩學習(xi) 了十年傳(chuan) 統藏式帳篷的製作工藝,擁有一家自己的加工廠是他一直的心願。去前,他加盟產(chan) 業(ye) 園的雙創中心,開啟了自己的創業(ye) 之路,園區不僅(jin) 提供了免費的場地,還給予了一係列政策和資金的扶持。

洛隆縣創業(ye) 青年 四朗曲培:政府提供了很多政策,機器設備、布料等等,差不多90多萬(wan) (資金支持)。去拉薩展銷、昌都康巴藝術節,銷售帳篷整個(ge) 西藏都有,阿裏、山南、拉薩(以及)甘孜、雲(yun) 南那邊(都有)。

如今,四朗曲培的公司正逐漸走上正軌,帶動了當地7個(ge) 貧困戶脫貧,還向他們(men) 傳(chuan) 授帳篷製作工藝,讓他們(men) 也擁有一技之長。

昌都市洛隆縣副縣長 王金星:實現了我們(men) 洛隆的農(nong) 牧民就業(ye) 、大學生創業(ye) ,非常需要(給)我們(men) 當地老百姓(搭建)學技術跟就業(ye) 的平台,等於(yu) 政府給了他這樣的一個(ge) 平台,他從(cong) 事平台的生產(chan) 、推廣跟品牌樹立。企業(ye) 如果再做大做強的話,對洛隆就是會(hui) 有一個(ge) 逐步遞升的貢獻。

一邊打造特色產(chan) 業(ye) 園區,洛隆縣還一邊積極壯大村集體(ti) 經濟。在加日紮村,已經發展了蔬菜基地、民族手工藝、南川歡樂(le) 穀等5個(ge) 村集體(ti) 經濟,基本實現了全村戶戶有門路、人人有活幹、天天有收入,全村連續5年收入遞增,2020年集體(ti) 經濟分紅達到214萬(wan) 元。

洛隆縣孜托鎮加日紮村村民 群培:我在民族手工藝這個(ge) 合作社工作,剛開始沒有技術,後來村裏培訓,學了一門磨刀的技術。現在村裏集體(ti) 經濟也多,產(chan) 業(ye) 也多,村裏每年每個(ge) 人都有集體(ti) 經濟收入的分紅,過節的時候還有大米、麵粉、油等福利。

洛隆縣孜托鎮加日紮村黨(dang) 支部原第一書(shu) 記 向巴旦曲:我們(men) 村是2016年從(cong) 原來的空殼村,現在變成了一個(ge) 小康新村;從(cong) 原來的人均收入5000塊錢,現在變成了人均收入14600多塊錢;從(cong) 沒有到有的集體(ti) 經濟(收入),老百姓的收入也增長了,老百姓也就高興(xing) 了。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。