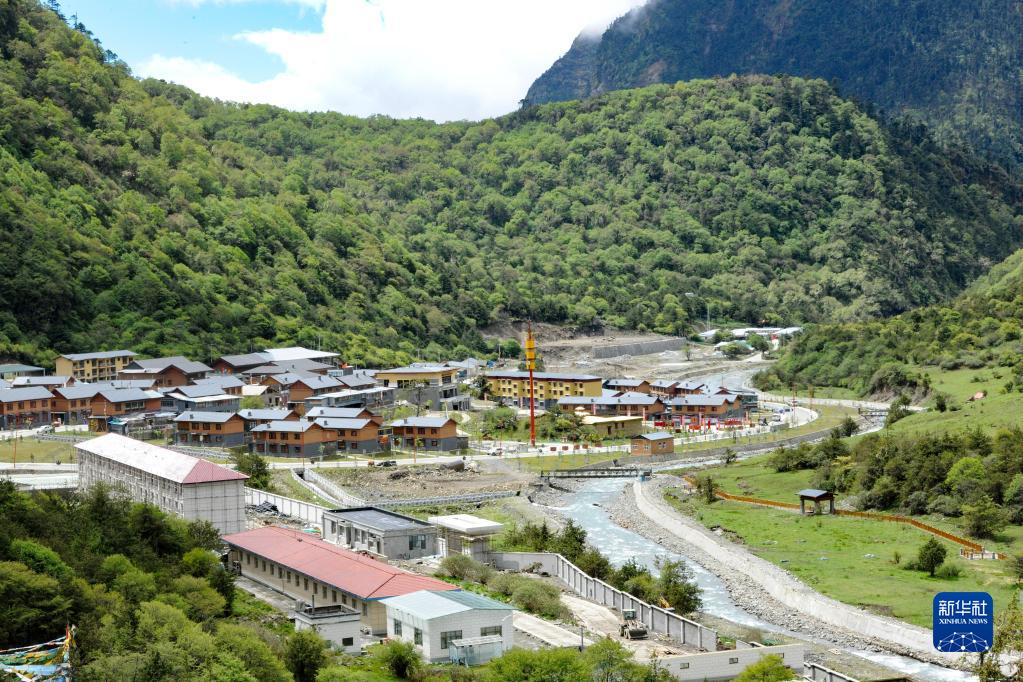

這是2022年6月1日拍攝的西藏山南市隆子縣玉麥鄉(xiang) 。新華社記者 張汝鋒 攝

有一種守望,叫“我站立的地方是中國”;

有一種擔當,叫“我為(wei) 祖國守邊疆”。

治國必治邊、治邊先穩藏。黨(dang) 的十八大以來,西藏各族幹部群眾(zhong) 積極投身固邊興(xing) 邊,著力推動邊境建設、公共服務配套設施和產(chan) 業(ye) 布局協同發展,爭(zheng) 做神聖國土守護者、幸福家園建設者。

守邊:護好祖國的一草一木

卓嘎(右)給女兒(er) 巴桑卓嘎講述她在玉麥鄉(xiang) 為(wei) 國守邊的故事(2021年7月10日攝)。新華社記者 孫瑞博 攝

西藏山南市隆子縣玉麥鄉(xiang) 的夏天,是一年中風光最美的時節。日拉山通往玉麥的柏油路,宛如一條騰雲(yun) 駕霧的巨龍,盤旋在喜馬拉雅山脈南麓。

穿越原始森林,“家是玉麥、國是中國”八個(ge) 紅色大字映入眼簾,這是卓嘎、央宗姐妹和父親(qin) 桑傑曲巴的堅定信仰。他們(men) 在深山密林裏、雪峰草原上,為(wei) 國守邊幾十年如一日。

玉麥曾被稱為(wei) “中國人口最少鄉(xiang) ”。長期以來,隻有他們(men) 父女三人生活在這裏。卓嘎、央宗姐妹倆(lia) 從(cong) 記事起,每天的生活幾乎都是這樣度過:淩晨四五點起床,天亮前把牛群趕上山吃草。等到夜幕降臨(lin) ,牛鈴聲再次在牧屋邊響起,忙碌的一天才結束。

除了放牧,一家人生活中最重要的事是升國旗。

站在高高飄揚的五星紅旗下,桑傑曲巴告訴姐妹倆(lia) :“這就是國家,有國才有家。”

西藏亞(ya) 東(dong) 縣仁青崗村的達吉、次仁曲珍和普赤三位藏族老阿媽在前往詹娘舍哨所送菜的路上(2022年1月27日攝)。新華社記者 覺果 攝

正是在這平凡的歲月中,姐妹倆(lia) 像父親(qin) 一樣,把忠誠鐫刻在心頭:“玉麥是我們(men) 祖祖輩輩生活的地方,再苦再累也要守好祖國每一寸土地。”

國強才有民富,國家安寧才有萬(wan) 家幸福。

群山環抱中的日喀則市亞(ya) 東(dong) 縣仁青崗村,一棟棟錯落有致的二層藏式樓房上,鮮豔的五星紅旗迎風飄揚。一條山間小道,從(cong) 村口蜿蜒穿越原始森林、亂(luan) 石峭壁,道路盡頭是“雲(yun) 中哨所”——詹娘舍。

仁青崗村達吉、次仁曲珍和普赤3名藏族老阿媽沿著這條崎嶇的小路,風雪無阻為(wei) 部隊官兵們(men) 送菜、送信。

邊防戰士守護國家,邊民群眾(zhong) 守護戰士。魚水情深四十載,綿綿不絕譜新篇。如今,仁青崗村裏為(wei) 邊防哨所送菜的村民越來越多。

父子接力、夫妻搭檔、兄妹攜手……拳拳家國情在雪域邊關(guan) 傳(chuan) 唱。西藏各族幹部群眾(zhong) ,守護著邊疆一草一木,用腳步丈量每一寸國土,譜寫(xie) 出一曲曲感人至深的忠誠讚歌。

興(xing) 邊:一山一水都是家園

這是2019年8月2日拍攝的西藏阿裏地區噶爾縣紮西崗鄉(xiang) 典角村一景。新華社記者 晉美多吉 攝

西藏林芝市米林縣南伊珞巴民族鄉(xiang) 瓊林村,崇山密林環繞的牧場上鳥語花香,一座飄揚著五星紅旗的小牧屋引人注目。

西藏和平解放前,珞巴族群眾(zhong) 在峽穀密林中靠遊獵為(wei) 生,用竹子搭起簡易小牧屋臨(lin) 時居住。西藏民主改革後,他們(men) 走出原始叢(cong) 林,遷居到河穀台地,逐步過上了現代生活。小牧屋作為(wei) 遊獵生活的記憶被保留下來,是珞巴族黨(dang) 員幹部帶領群眾(zhong) 薪火相傳(chuan) 、保家衛國的見證。

升一麵國旗,守一方疆土,造福萬(wan) 千群眾(zhong) 。

亞(ya) 夏是土生土長的瓊林村人,作為(wei) 一名共產(chan) 黨(dang) 員,她組織村裏部分婦女辦起了“珞巴織布農(nong) 牧民合作社”,帶動了村集體(ti) 經濟發展。亞(ya) 夏說:“村民的錢包鼓了起來,優(you) 秀傳(chuan) 統文化也得到更好保護和傳(chuan) 承。”

這是2019年9月21日拍攝的西藏山南市洛紮縣洛紮鎮新建成的次麥社區邊境小康村(無人機照片)。新華社記者 晉美多吉 攝

瓊林村擁有密林雪山、高原草甸等得天獨厚的生態資源。村黨(dang) 支部帶領群眾(zhong) 投身生態旅遊產(chan) 業(ye) 發展,村集體(ti) 經濟年收入超過500萬(wan) 元。

邊境興(xing) 則邊民富,邊民富則邊防固。

典角村位於(yu) 西藏阿裏地區噶爾縣紮西崗鄉(xiang) ,平均海拔4300米。從(cong) 20世紀60年代的3戶人家到如今51戶,從(cong) 石頭壘起的“第一代房”到如今獨家獨院的“第五代房”,實現水電路訊網全覆蓋,這裏成為(wei) 中國邊陲巨變的縮微影像,記錄了時代變遷。

近年來,西藏自治區加快推進邊境小康村建設,喜馬拉雅深山裏一個(ge) 個(ge) 偏遠閉塞的鄉(xiang) 村煥然一新,變身一顆顆“邊疆明珠”。截至2021年底,西藏620多個(ge) 邊境小康村全部建成。

強邊:祖國和人民不會(hui) 忘記

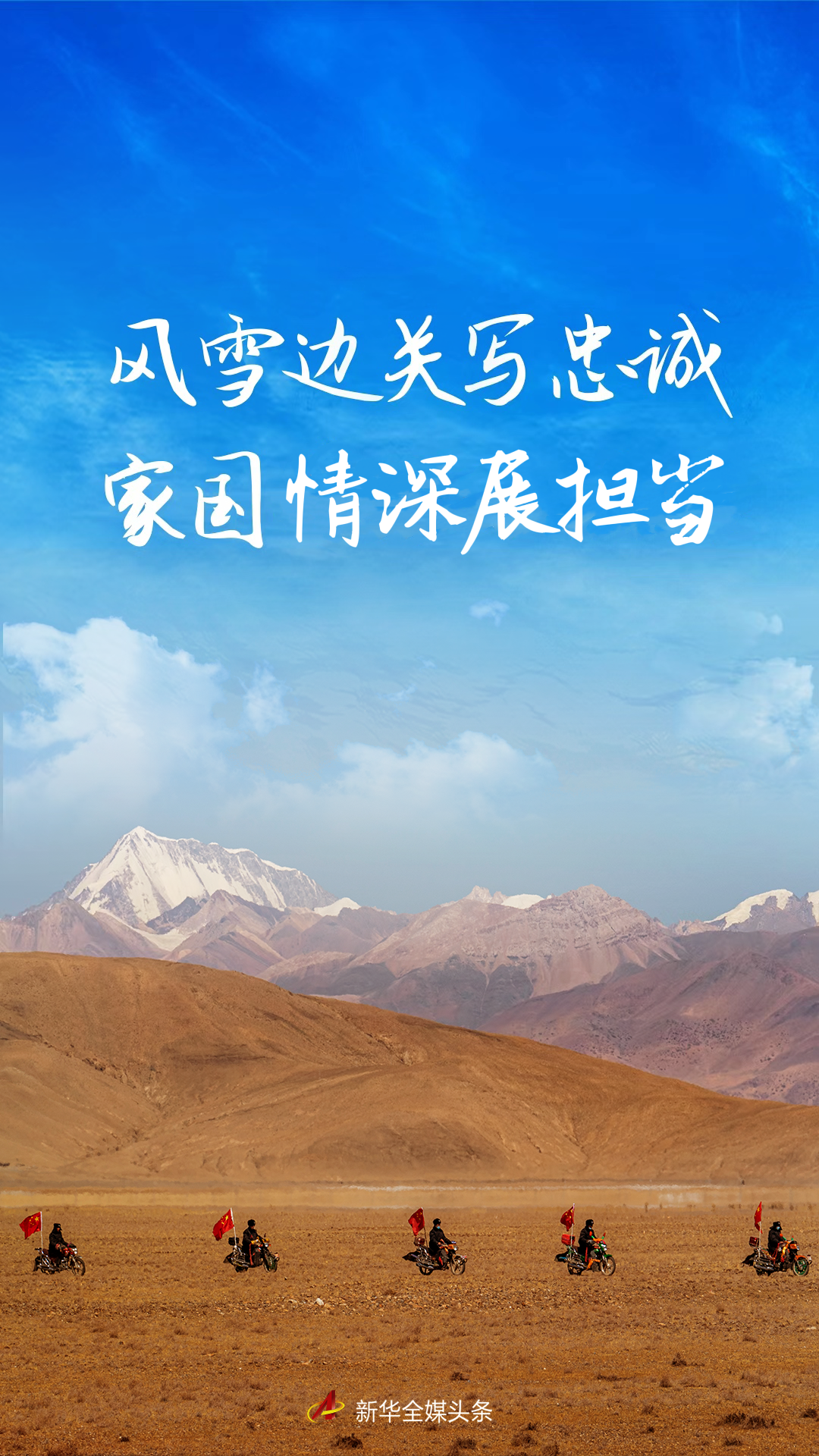

在西藏日喀則市薩嘎縣昌果鄉(xiang) ,昌果邊境派出所摩托車巡邏隊進行集體(ti) 巡防訓練(2021年2月26日攝)。新華社記者 孫非 攝

“以前騎馬很慢,現在騎摩托車快多了。”西藏日喀則市薩嘎縣昌果鄉(xiang) 靦腆的基層黨(dang) 員石覺塔布說起自己心愛的摩托車,一下子變得健談。

昌果鄉(xiang) 是邊境鄉(xiang) ,平均海拔有5300多米。20年前,隨著摩托車在昌果鄉(xiang) 草原上開始流行,當地也出現了一支特別的車隊。10位牧民自發成立了摩托車巡邏隊,石覺塔布成為(wei) 這支車隊的隊長。

自此以後,昌果鄉(xiang) 就多了一道風景,一條條由車轍碾出的小路,蜿蜒在人跡罕至的溝壑和山梁上。不論刮風下雨,還是大雪遍野,摩托車隊都在一百多公裏的邊境線上巡查,守護家園的平安。

每次石覺塔布都騎著摩托車第一個(ge) 出發,車上插著一麵五星紅旗,在風中獵獵飛揚。

石覺塔布一工作起來就忘了家,他覺得對不起妻子和女兒(er) ,但妻子對他說:“你為(wei) 國家守邊巡邏,就是保護我和孩子。”

“沒有國,哪有家?”石覺塔布說,有了家庭的支持,守邊就更有動力了。

西藏山南市浪卡子縣普瑪江塘派出所的移民管理警察幫助牧民旦增多傑的家人離開困在冰河裏的小貨車(2021年11月20日攝)。新華社記者 孫瑞博 攝

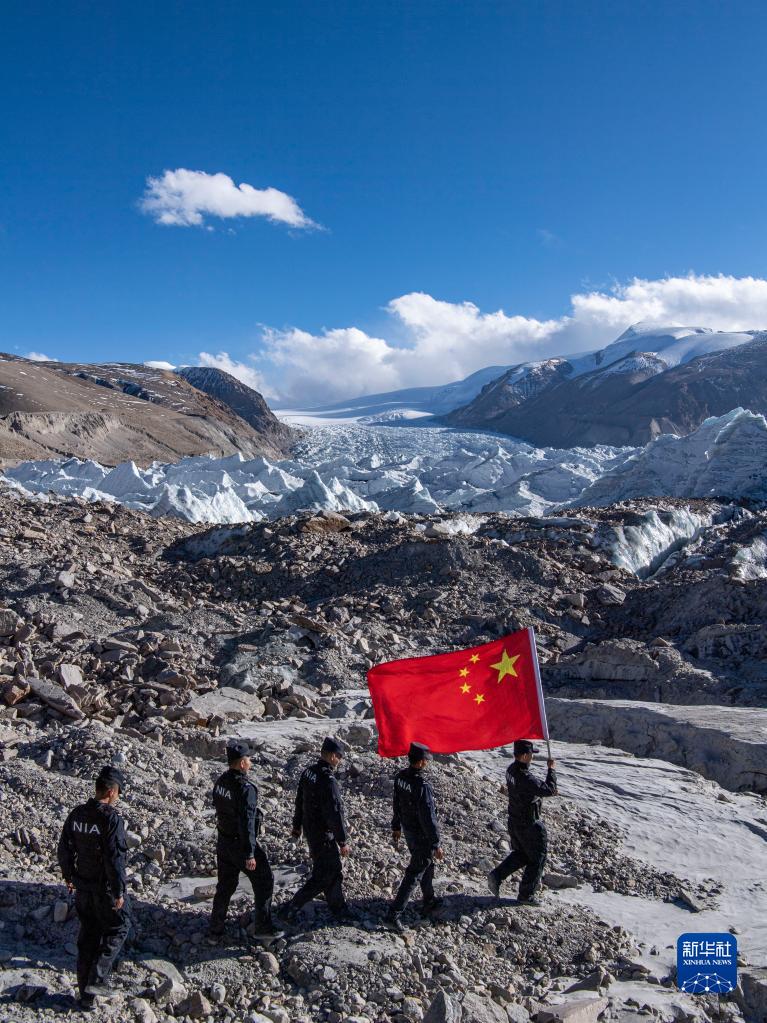

普瑪江塘海拔5373米,這裏缺氧、高寒,時常有狂風暴雪,生存條件非常惡劣。

西藏浪卡子邊境管理大隊教導員索朗達傑從(cong) 警12年,一直在海拔4000米以上的邊境地區工作。2016年,他主動請纓來到普瑪江塘鄉(xiang) ,一幹就是四年。

“我是一個(ge) 孤兒(er) ,黨(dang) 的好政策讓我走出了雪域高原,上了大學,成為(wei) 一名移民管理警察。”索朗達傑說,堅守在這片養(yang) 育自己的土地上,既是自己的使命,更是報答黨(dang) 對自己的培養(yang) 。

在普瑪江塘,他走遍轄區的每個(ge) 村落、每戶人家,關(guan) 心群眾(zhong) 冷暖,先後救助了500多名遊客、200多台車輛,還為(wei) 牧民生產(chan) 致富找路子。

阿裏地區劄達縣楚魯鬆傑鄉(xiang) ,距離拉薩市2000多公裏。這裏平均海拔4100米,雪峰聳立,山高穀深。

“有沒有人越界,有沒有牛群跑到我們(men) 牧場,村裏的犛牛去了哪兒(er) ……都是放牧要注意的事。”楚魯鬆傑鄉(xiang) 巴卡村群眾(zhong) 索朗多傑說,“我們(men) 的腳下就是祖國,我們(men) 永遠在這兒(er) !”

風雪邊關(guan) 寫(xie) 忠誠,家國情深展擔當。西藏各族幹部群眾(zhong) 以忠誠和堅守,在祖國邊境一線築起一道堅不可摧的鋼鐵長城。(記者)

西藏山南市浪卡子縣普瑪江塘派出所的移民管理警察在巡邏途中(2021年11月20日攝)。新華社記者 孫非 攝

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。