近日,中國科學院古脊椎動物與(yu) 古人類研究所鄧濤研究員和青藏高原研究所方小敏院士率領的團隊,對青藏高原及其周邊的新近紀地層和化石群進行總結,建立和完善了可用於(yu) 國際對比的青藏高原地區新近紀高精度綜合地層框架,並查明了青藏高原及其周邊地區新近紀的古氣候環境演化特征。相關(guan) 成果已發表在學術期刊《中國科學:地球科學》上。

這是記者從(cong) 中國科學院古脊椎所了解到的信息。

新近紀是新生代的第二個(ge) 紀,從(cong) 2300萬(wan) 年前延續至260萬(wan) 年前,包括中新世和上新世。“由於(yu) 青藏高原在新近紀的顯著隆升對東(dong) 亞(ya) 乃至全球的氣候環境產(chan) 生了巨大的影響,因此,建立青藏高原新近紀地層框架對地球科學各領域的研究都具有重要意義(yi) 。”論文第一作者兼通訊作者鄧濤介紹。

西藏劄達盆地上新世哺乳動物群生態複原圖。(中國科學院古脊椎所供圖)

中國的新近紀年代地層係統分為(wei) 中新統的謝家階、山旺階、通古爾階、灞河階、保德階5個(ge) 階,以及上新統的高莊階和麻則溝階2個(ge) 階。研究提出,在青藏高原新生代陸相地層的劃分對比和測年標定上,哺乳動物化石起到非常重要的作用。

“近些年在青藏高原新生代盆地發現了豐(feng) 富的哺乳動物化石,並且東(dong) 亞(ya) 地區許多哺乳動物首現屬出現在青藏高原及其周邊地區,這使得古哺乳動物學家很容易對化石依據其所處的演化階段進行時間排序。結合高分辨率的古地磁測年,可提高新近紀青藏高原地質地層年代的測量精度。”鄧濤說。

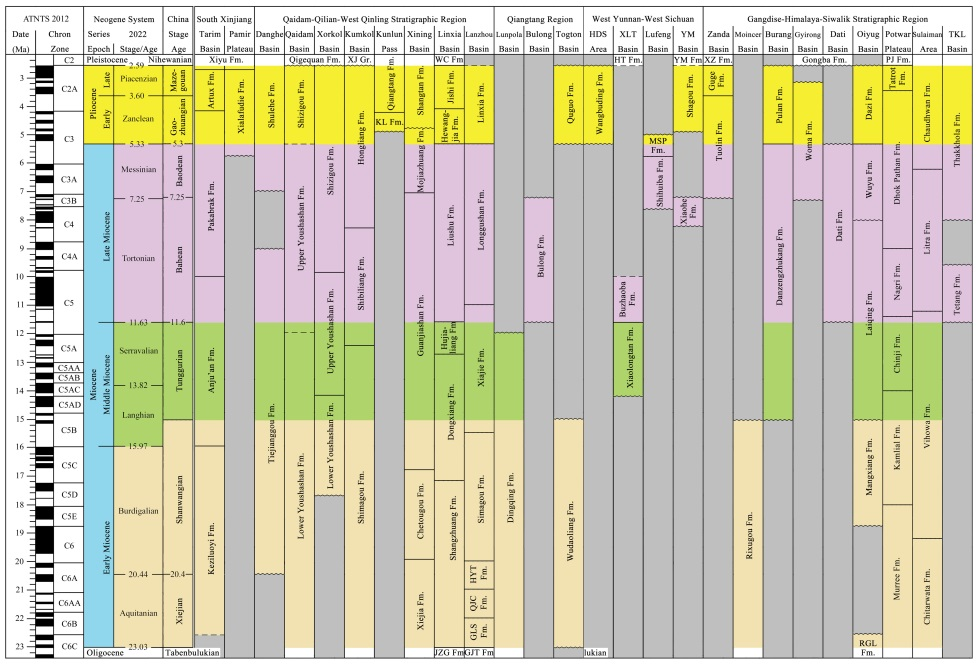

該研究將青藏高原及其鄰區的新生代盆地劃分為(wei) 5個(ge) 地層區,即南疆-西昆侖(lun) 區、柴達木-祁連-西秦嶺區、羌塘區、滇西-川西區、岡(gang) 底斯-喜馬拉雅-西瓦立克區,並可進一步細分為(wei) 次一級的地層小區。在生物地層和磁性地層的約束下,以地質年代為(wei) 框架,青藏高原及其周邊各地層分區的岩石地層單位得到精細對比。

青藏高原及其鄰區新近紀地層對比。(中國科學院古脊椎所供圖)

此外,科研人員通過對青藏高原及其周邊地區新生代沉積物及其所含的哺乳動物化石進行牙釉質和古土壤碳氧同位素分析發現,青藏高原在中新世整體(ti) 上已上升至海拔3000米左右,成為(wei) 阻礙大型哺乳動物交流的屏障;至上新世達到4000米以上的現代海拔高度,由此形成冰凍圈環境,導致冰期動物群祖先類型出現。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。