酥脆的風幹犛牛肉、熱氣騰騰的酥油茶、豐(feng) 富多樣的鮮果和飲品……這些今天西藏百姓家中的尋常飲食,卻是紮巴旺旦年少時的奢望。

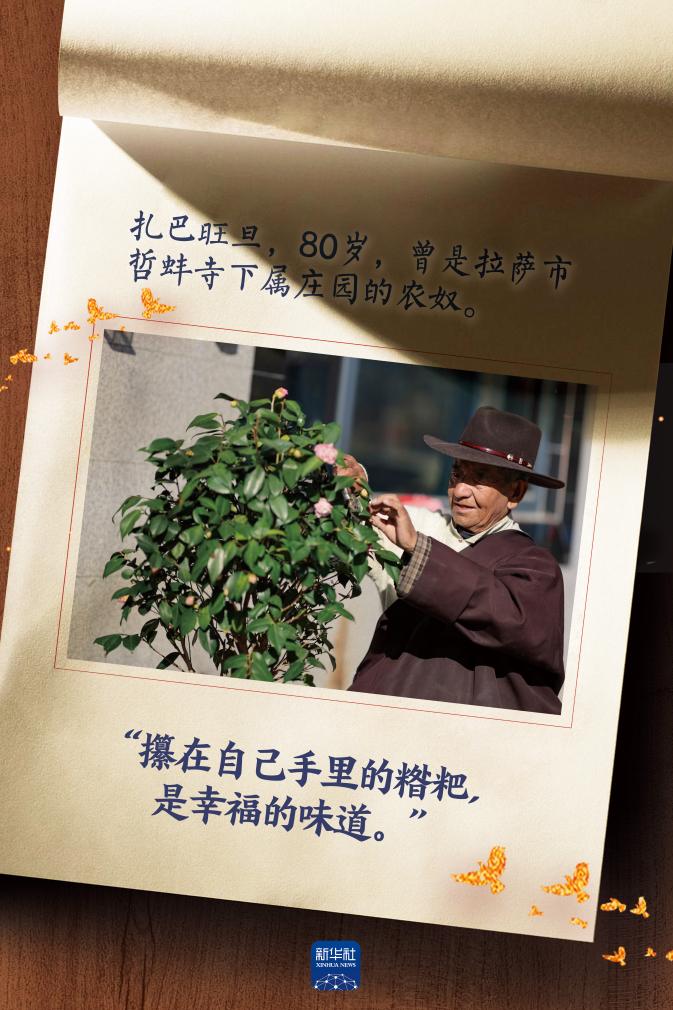

紮巴旺旦今年80歲,提起65年前的舊西藏生活,農(nong) 奴主的壓迫依然讓他心有餘(yu) 悸。

海報製作:新華社記者邱星翔

西藏民主改革前,紮巴旺旦一家九口每天的果腹之物,隻有小孩巴掌大的一碗糌粑湯。那碗湯,稀得可以照人影。“若你未曾見過鏡子,不妨瞧瞧阿佳(姐姐)手中那碗清湯。”老人唱起兒(er) 時的歌謠。

時值三月,西藏各地迎來春耕。這個(ge) 播種希望、期待豐(feng) 收的時節,在過去,是農(nong) 奴新一輪痛苦的開始。在封建農(nong) 奴製下,占人口95%的農(nong) 奴在生死線上掙紮。

農(nong) 奴被分為(wei) 差巴、堆窮和朗生,紮巴旺旦一家都是差巴。每年春種,青稞種子要向莊園主借;夏耕秋收,糧食被農(nong) 奴主一粒不剩地掠走,自己的口糧還得向莊園主借。勞作年複一年,而債(zhai) 務日積月累。

“寺廟裏的僧人管家會(hui) 坐在椅子上,緊緊地盯著農(nong) 奴們(men) 幹活。他們(men) 在青稞垛旁立下牌子,記錄高度;如果發現青稞少了,所有農(nong) 奴都會(hui) 遭到鞭打。”這就是舊西藏的秋收。

打包青稞也要向管家請示。“他們(men) 監督我們(men) 裝青稞。袋子縫得嚴(yan) 嚴(yan) 實實,再用帶有記號的鐵夾夾緊。”老人說,“我們(men) 把這些糧食送到寺廟和其他貴族家裏,最遠的地方,得走上整整兩(liang) 天。”

“我們(men) 每天不停地幹活,卻連頓飽飯都吃不上。晚上回到那漏風的小破屋裏去,蜷著身體(ti) 睡覺;等到第二天,繼續這樣的苦日子。”紮巴旺旦說。

紮巴旺旦(3月11日攝)。新華社記者 薑帆 攝

1959年3月,在中國共產(chan) 黨(dang) 的領導下,西藏掀起了民主改革。和眾(zhong) 多農(nong) 奴一樣,紮巴旺旦一家打破封建農(nong) 奴製枷鎖,獲得了土地、牲畜和住房,成為(wei) 自己命運的主人。

一家人獲得了15畝(mu) 農(nong) 田和木犁等農(nong) 具。“我當時心情很複雜。又是喜悅,又是恐懼和懷疑——這一切真的屬於(yu) 我們(men) 嗎?”那年秋收,糧食賣出500元,收入歸他們(men) 自己。

“那時機關(guan) 幹部一月工資28元,500元是一筆巨款。”紮巴旺旦不再疑惑,這確實是屬於(yu) 自己的豐(feng) 收。

“我們(men) 開心地去幹活,幹得可起勁!”紮巴旺旦說,民主改革讓他找到了生活的希望。他參加農(nong) 業(ye) 技術培訓,1997年試種小麥和油菜籽大獲成功。

紮巴旺旦老人回到家中(3月11日攝)。新華社記者 薑帆 攝

11年前,紮巴旺旦搬進拉薩市堆龍德慶區羊達村一所寬敞的新房,生活得更悠閑自在;3個(ge) 孩子也都接受了更好的教育,長大成人。他不再為(wei) 全家生計發愁。

西藏的糧食產(chan) 量已連續9年穩定在100萬(wan) 噸以上。這位見證西藏農(nong) 業(ye) 天翻地覆變化的老人,依然珍惜糧食。在紮巴旺旦家的餐桌上,從(cong) 來不會(hui) 見到剩飯。他說:“攥在自己手裏的糌粑,是幸福的味道。”(參與(yu) 記者:薑帆、普布次仁、邱星翔)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。