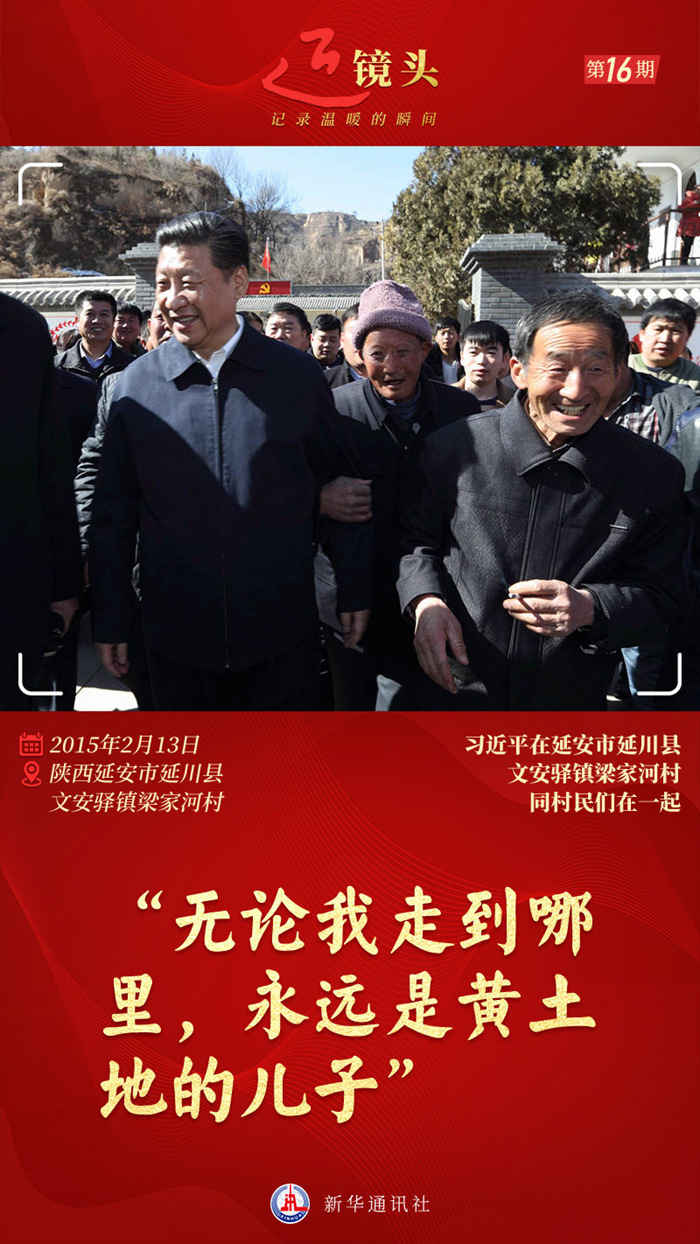

近鏡頭|“無論我走到哪裏,永遠是黃土地的兒子”

1975-2015,整整過去40年。2015年春節前夕,習(xi) 近平總書(shu) 記重返梁家河。整個(ge) 梁家河沸騰了。他給鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 帶來了自己出錢采辦的年貨,米、麵、油、肉,還有春聯和年畫,更帶來了人民領袖對人民的一往情深。

在梁家河村委會(hui) 院門前,習(xi) 近平總書(shu) 記看到手夾香煙的張衛龐,關(guan) 心道:你現在還抽煙著呢?張衛龐不好意思地回答,這煙是撂不下了。總書(shu) 記勸他注意身體(ti) ,把煙戒掉,張衛龐笑著答應。

就像老朋友的久別重逢。新華社記者用相機捕捉到了這一輕鬆而溫暖的瞬間。

張衛龐仿佛見到了親(qin) 人。習(xi) 近平離開梁家河前的將近一年時間裏,把每月分的40斤糧都交到張衛龐家,和他們(men) 搭夥(huo) 。張衛龐家吃啥他吃啥。“再糙的飯他也吃得香,再窮的人他也看得起。”

隔了這麽(me) 多年,習(xi) 近平總書(shu) 記在人群中一下子認出了張衛龐,還像原來那樣拍他的肩膀,叫他的名字,問他生活條件咋樣,吃些什麽(me) ,有多少娃娃。張衛龐說,現在生活好了,吃的不是大米就是白麵,肉不斷,一年四季都能吃上新鮮蔬菜。

午飯時,習(xi) 近平總書(shu) 記來到他的入黨(dang) 介紹人梁玉明家中,和曾經的“小夥(huo) 伴”一起吃了頓陝北年茶飯,油糕、羊肉、酸菜、餄餎、南瓜,“都是陝北農(nong) 家特色,總書(shu) 記很愛吃”。張衛龐說,總書(shu) 記一邊吃,一邊了解村民現在的生活。

1969年1月,不滿16歲的習(xi) 近平從(cong) 北京來到梁家河大隊插隊落戶,一幹就是7年。他與(yu) 鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 一起摸爬滾打,打井、修淤地壩、修梯田、建沼氣池,改善生產(chan) 生活條件。夏秋時節,窯洞裏跳蚤特別多,他被咬得渾身水泡,隻得在炕席下灑農(nong) 藥粉來滅蚤;天寒地凍,他光著腳跳進糞池裏起糞,冰碴把腿和腳劃出一道道血印子。

在鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 眼中,能挑一二百斤麥子走10裏山路長時間不換肩的習(xi) 近平,是個(ge) “吃苦耐勞的好後生”。“幹活不惜力”“有知識、點子多”。他逐漸贏得鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 的信任,不但入團、入黨(dang) ,還擔任了大隊黨(dang) 支部書(shu) 記。

在陝北的2400多個(ge) 日日夜夜,習(xi) 近平同鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 結下了深厚感情。

1975年,習(xi) 近平結束知青生活,赴北京深造。10月7日,全村人排起長隊為(wei) 他送行,很多人流下了不舍的眼淚。幾名村民代表步行40多裏路,一直將習(xi) 近平送至延川縣城。離別前一晚,大家暢聊了一整夜。

鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 送給習(xi) 近平一個(ge) 鏡框,上麵鑲著“貧下中農(nong) 的好書(shu) 記”八個(ge) 字。

習(xi) 近平離開梁家河後,對鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 一直很掛念。1993年,時任福州市委書(shu) 記的他回了一趟梁家河,給大家帶了報時鍾、紫菜、茶葉。他多次寫(xie) 信,鼓勵鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 腳踏實地、真抓實幹,把日子過得越來越紅火。他還先後幫村裏通了電、修了橋、翻建了小學。

“陝北高原是我的根,因為(wei) 這裏培養(yang) 出了我不變的信念:要為(wei) 人民做實事!”“無論我走到哪裏,永遠是黃土地的兒(er) 子。”他在一篇回憶文章這樣寫(xie) 道。

2015年,從(cong) 梁家河回到延安的當晚,習(xi) 近平總書(shu) 記主持召開陝甘寧革命老區脫貧致富座談會(hui) ,部署老區扶貧開發工作,強調確保老區人民同全國人民一道進入全麵小康社會(hui) 。

2019年5月,延安告別絕對貧困。

曾經,習(xi) 近平最大的心願是讓鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 能吃上一頓肉。如今,曾經麵朝黃土背朝天的人們(men) ,從(cong) 蘋果樹上“摘下”小康生活,吃上了“旅遊飯”,梁家河人均收入從(cong) 2015年的9000元,上升到2021年的1.8萬(wan) 多元。

“我們(men) 這一代人有這樣一個(ge) 情結,一定要把我們(men) 的老百姓特別是我們(men) 的農(nong) 民扶一把,社會(hui) 主義(yi) 道路上一個(ge) 也不能少,共同富裕、全麵小康,大家一起走這條路。”2020年5月全國兩(liang) 會(hui) 期間,習(xi) 近平總書(shu) 記談及往事,語含真情。

2021年9月,習(xi) 近平總書(shu) 記又一次來到陝北黃土地,了解推進水土流失治理和生態文明建設情況。

74歲的張衛龐,告別了窯洞,住進100平方米的三居室,冬天有暖氣,扭開水龍頭就有自來水。他把果園承包給別人,實現了“老有所依”,開始走出村子去旅遊。

黃土高原上,陽光普照,生機舒展……

總策劃:傅華

總監製:張宿堂

策劃:孫承斌 陳二厚

監製:趙承 劉潔 孫誌平 陳凱星 霍小光 賴向東(dong) 樊華 常愛玲

統籌:李忠發 吳丹 黃玥

文字:任沁沁 李浩

攝影:蘭(lan) 紅光

音頻:吳煒玲 趙世芸

視覺:畢曉洋 李京

設計:焦旭鋒 殷哲倫(lun) 馬發展

協調:胡若晗 王曉曈

推廣:李明 趙鵬

新華社第一工作室出品

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信