“斯人”剛走,“曼曼”又來了?

中新網北京11月3日電(劉越)這幾天,杭州的一位語文教師犯了難。

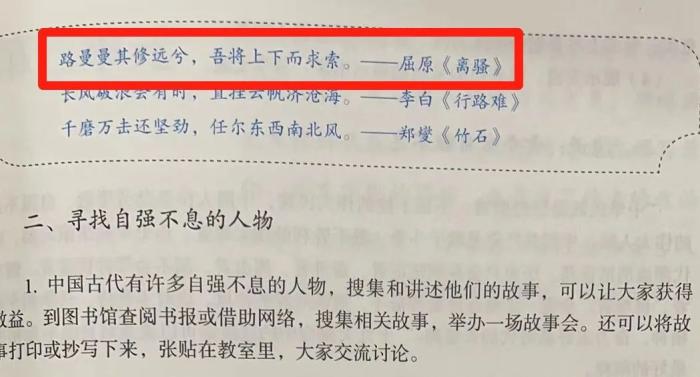

在備課時,她發現課本中一段《離騷》的節選內(nei) 容與(yu) 自己的記憶產(chan) 生了出入——課本上寫(xie) 的是“路曼曼其修遠兮,吾將上下而求索”,而她當年學過的版本卻是“路漫漫其修遠兮”。

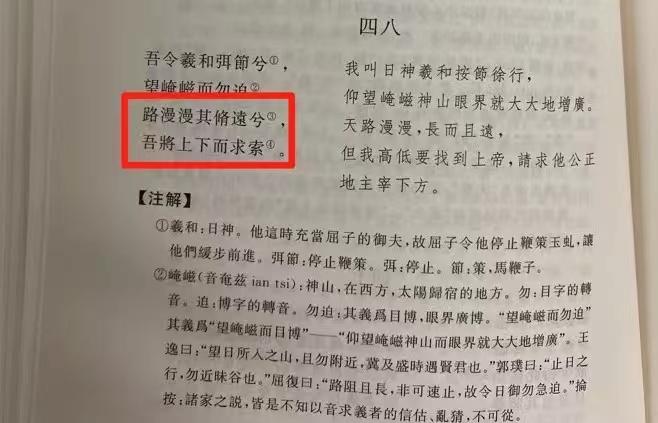

錢江晚報搜集到的人教社語文教科書(shu) 九年級上冊(ce) 2018年版寫(xie) 有“曼曼”的教材截圖

查找資料後,她發現在各種版本的《離騷》中,“曼”“漫”兩(liang) 個(ge) 字都出現過。這位老師更迷茫了,以後同學們(men) 在引用這句話時,到底寫(xie) 哪個(ge) 才是對的?

“路漫漫”還是“路曼曼”?

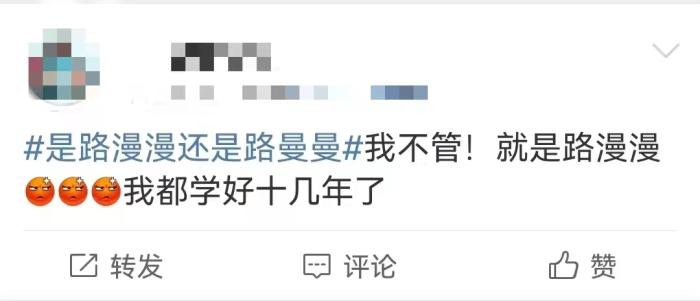

迷茫的不僅(jin) 僅(jin) 是她,“是路漫漫還是路曼曼”這一話題登上熱搜之後,網友們(men) 各抒己見。有的網友據理力爭(zheng) :遙想當年,我學的就是“漫漫”。

網友評論截圖

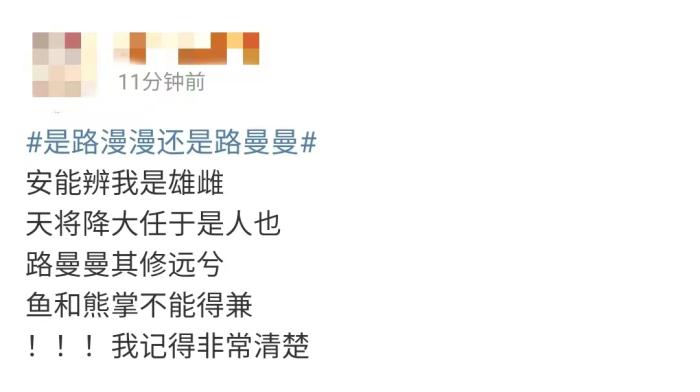

有的網友采用“以A證B”法:我記得非常清楚,安能辨我是雄雌,路“曼曼”其修遠兮!

網友評論截圖

還有《淘氣包馬小跳》的書(shu) 粉亂(luan) 入:路曼曼不是馬小跳同桌嗎?

網友評論截圖

錢江晚報記者就此采訪了楚辭學研究專(zhuan) 家、浙江大學文學院教授、博士生導師林家驪。林教授表示,“古漢語中,字通用的現象很普遍,不需要糾結,‘曼’和‘漫’都可以用。”

這場“筆墨官司”讓人想到了前段時間的《生於(yu) 憂患,死於(yu) 安樂(le) 》之爭(zheng) :到底是“故天將降大任於(yu) ‘斯’人也”,還是“故天將降大任於(yu) ‘是’人也”?

就此爭(zheng) 議,人民教育出版社中學語文編輯部的工作人員發聲,稱該出版社從(cong) 1961年收錄孟子的《生於(yu) 憂患,死於(yu) 安樂(le) 》課文以來,曆套教材文章一直是“故天將降大任於(yu) 是人也”,從(cong) 未有過“故天將降大任於(yu) 斯人也”。這一權威回應也讓話題#故天將降大任於(yu) 是人還是斯人#迅速登頂熱搜。

不過即使人教社給出回應,部分網友依舊堅決(jue) 表示,“就是孟子本人來,我學的也是‘斯人’”!

“斯人”走了,“曼曼”又來了。估計孟子和屈原也沒想到,千年之後自己的著作還能在華夏大地掀起如此之大的“百家爭(zheng) 鳴”。其實,“漫漫”和“曼曼”之爭(zheng) ,並不是個(ge) 例。在各種出版物上,古詩詞和文言文的讀音、字句甚至作者都存在版本不一的問題。

為(wei) 何會(hui) 有“曼曼”之爭(zheng) ?

“漫漫”和“曼曼”,反映了曾讓莘莘學子靈魂顫抖的知識點——“通假字”。

“通假”即“通用、借代”,即用讀音或字形相同或者相近的字代替本字。如《論語》中,“有朋自遠方來,不亦說乎”,這裏的“說”同“悅”,意思是喜悅、愉快。

東(dong) 漢編撰《說文解字》的許慎對“假借”的解釋是:“本無其字,依聲托事。”簡單來說,就是時代發展了,社會(hui) 繁盛了,人民富裕了,古人打開了新世界的大門,一時興(xing) 起要用到某個(ge) 字的時候,這個(ge) 字還沒來得及造出來,那怎麽(me) 辦呢?那就隻能先借其他的字來用用了!

有一則經典的文言文翻譯笑話。孔子在河邊登高望遠,抒發感歎,“逝者如斯夫,不舍晝夜”,有人把這句話翻譯成“死去的那個(ge) 人像我的丈夫,不管白天黑夜都像。”

這裏的語氣詞“夫”,就假借了“丈夫”之夫,正確的譯文應該是“時間像流水飛逝啊,一去不複返”。

古文文學家裘錫圭在《文字學概要》中分析,“通假字”分為(wei) 無本字的假借、本有本字的假借、本字後造的假借。如“艸”是“草”的本字,現在“艸”反而成為(wei) 異體(ti) 字;“憂戚”之“戚”,原來假借自斧類兵器,後來造了“慼”和“慽”字,“小人常慼慼”簡化為(wei) 了“戚”。

網友調侃,“憑什麽(me) 古人寫(xie) 錯字叫通假字,而現代人寫(xie) 錯字隻能得到一個(ge) 叉?”

錢江晚報搜集到的中華書(shu) 局2018年版《楚辭解譯》截圖

從(cong) “斯人”到“曼曼”,我們(men) 爭(zheng) 論的到底是什麽(me) ?

不得不說,中華文化博大精深。在古文中,生僻讀音稀鬆常見,通假字俯拾皆是。再加上古人熱衷“私藏知識”——要知道,古人寫(xie) 文沒有標點符號,就連同一篇文章的斷句都是眾(zhong) 說紛紜。因此,“漫漫”和“曼曼”之爭(zheng) 並不隻存在於(yu) 現代出版物之中。

據錢江晚報,最早的《楚辭》抄本作“曼”,唐《文選集注》本、《文選》尤袤刻本作“曼”,《文選》陳八郎本、《文選》六臣注作“漫”,宋洪興(xing) 祖《楚辭補注》、朱熹《楚辭集注》均注:“曼,一作漫”。

如此說來,有些出版物還原“本字”,有些則選擇“造字”,似乎也無可厚非。類似這樣的“知識點”還有很多——

杜牧詩中,“遠上寒山石徑斜”中的“斜”字,是讀“xie”還是讀“xia”?

李白醉後一蹴而就的,到底是“但願長醉不願醒”,還是“不複醒”?

……

從(cong) “斯人”到“曼曼”,確實是一場從(cong) 幾千年前的文學著作跨越到當下互聯網的大眾(zhong) 討論,且別有意趣。這場爭(zheng) 論或許無法爭(zheng) 出高低對錯,但由此帶來的文化熱度提升,則更有價(jia) 值。

網友們(men) 參與(yu) 討論之餘(yu) ,不妨抽時間更多地了解涉獵傳(chuan) 統文學,查閱查閱古典文獻資料,翻看翻看學術研究成果。如果籍此能更加深刻地了解這些文字,及其承載的傳(chuan) 統文化核心意蘊,無疑會(hui) 讓這種爭(zheng) 鳴更有價(jia) 值。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信