花10年時間引入玉米祖先的優質基因,我國科學家讓玉米變得更有“營養”

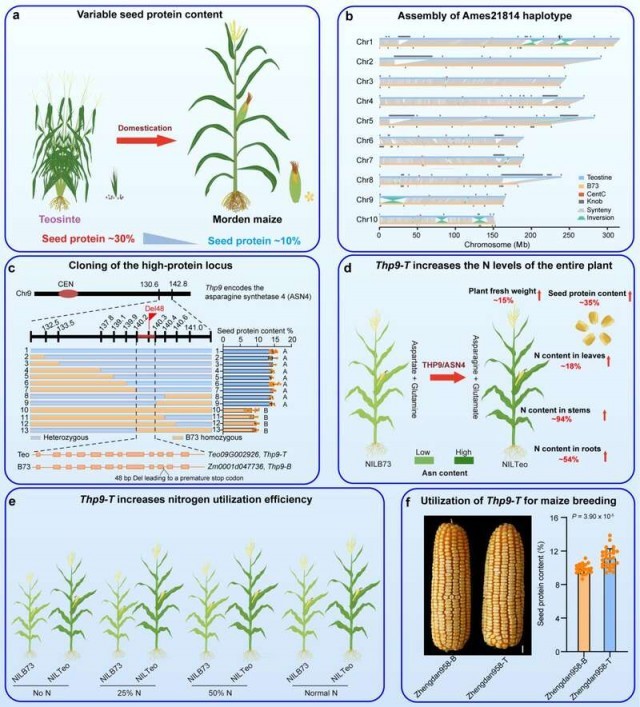

中國青年報客戶端上海11月17日電(中青報·中青網記者 王燁捷)北京時間2022年11月17日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心巫永睿研究團隊與(yu) 上海師範大學王文琴研究團隊合作在英國《自然》雜誌發表一篇論文。經過10年的努力,科研人員終於(yu) 從(cong) 野生玉米中克隆了控製玉米高蛋白品質形成和氮素高效利用的關(guan) 鍵變異基因Teosinte High Protein 9 (THP9)。

玉米是世界三大糧食作物之一,玉米的產(chan) 量和質量直接關(guan) 係到一個(ge) 國家的糧食安全。玉米目前已經成為(wei) 世界上最高產(chan) 的農(nong) 作物之一,全球年產(chan) 12億(yi) 噸,中國年產(chan) 2.7億(yi) 噸。其中,70%的玉米都是用作飼料。玉米產(chan) 量高、有效能量多,是最常用且用量最大的一種飼料,故有“飼料之王”的美稱。

THP9基因作用於(yu) 玉米科普簡介視頻。中科院植生所提供

隨著人們(men) 生活質量的提高,對肉蛋奶的需求不斷增加,玉米的消費量也日益增加,致使近年來玉米進口量也不斷提升。由於(yu) 普通玉米籽粒蛋白含量較低,大部分雜交種籽粒蛋白含量不到8%,因此飼料中需要補充大豆蛋白,然而大豆嚴(yan) 重依賴進口,這些成為(wei) 我國畜禽養(yang) 殖業(ye) 的“卡脖子”問題。如果能使得普通玉米蛋白含量提高一個(ge) 百分點,相當於(yu) 中國可以少進口近800萬(wan) 噸大豆。因此,提高玉米蛋白含量不僅(jin) 是保障國家糧食安全的重大戰略需求,也是保障我國畜禽養(yang) 殖業(ye) 和飼料加工業(ye) 健康發展的重要途徑之一。

然而,野生玉米高蛋白形成的機理是長期以來懸而未決(jue) 的世紀難題,控製玉米總蛋白含量和氮素高效利用的關(guan) 鍵基因一直還沒找到。

巫永睿研究團隊於(yu) 2012年開始進行玉米高蛋白供體(ti) 材料的尋找、蛋白含量測定、遺傳(chuan) 分析以及群體(ti) 構建。實驗發現普通玉米自交係蛋白含量約為(wei) 10%,而野生玉米在沒有施加氮肥條件下種子蛋白含量都高達30%,其含量是現代普通栽培玉米的3倍,表明野生玉米含有控製高蛋白含量的關(guan) 鍵基因。但這些基因是什麽(me) ,它們(men) 在野生和現代玉米中到底發生了什麽(me) 改變?它們(men) 能否被挖掘用於(yu) 提高現代玉米的蛋白含量?

論文部分圖文解說頁麵截取。中科院植生所供圖

為(wei) 了充分利用野生玉米的基因資源,挖掘控製其高蛋白的優(you) 良變異基因,研究團隊首先破解了高度複雜的野生玉米基因組。他們(men) 通過三代測序技術和三維基因組相結合的策略,摸索並成功拚裝出既雜合又複雜的野生玉米單倍體(ti) 基因組(Zea mays ssp. parviglumis, accession number Ames21814),用於(yu) 野生玉米高蛋白基因的定位和克隆。研究團隊經過艱苦攻關(guan) ,連續創製了超過10代的遺傳(chuan) 材料,終於(yu) 構建了野生玉米和普通玉米自交係B73的高世代近等基因係群體(ti) 。在這個(ge) 過程中,他們(men) 提取了超過4萬(wan) 個(ge) 樣本的DNA進行基因型鑒定,測定了超過2萬(wan) 個(ge) 樣本的蛋白含量進行表型分析,並分別在回交群體(ti) 的第4代BC4(n=500)、第6代BC6(n=1314)以及第8代BC8(n=1344)進行了3次大規模高蛋白遺傳(chuan) 群體(ti) 的測序以及精細的圖位克隆,最終從(cong) 野生玉米中克隆到首個(ge) 控製玉米高蛋白含量的主效基因THP9。

研究發現野生玉米優(you) 良基因Thp9-T顯著高表達。野生玉米優(you) 良基因Thp9-T導入玉米自交係B73後,使種子蛋白質含量增加約35%,根中氮含量增加約54%,莖中氮含量增加約94%,葉片中氮含量增加約18%,並且生物量即植株整體(ti) 重量也大大增加。

此外,研究團隊在三亞(ya) 南繁基地進行了大規模田間試驗,將野生玉米高蛋白基因Thp9-T雜交導入我國推廣麵積最大的玉米生產(chan) 栽培品種鄭單958中,可以顯著提高雜交種籽粒蛋白含量,表明該基因在培育高蛋白玉米中具有重要的應用潛能。同時,在減少氮肥施用條件下,可以有效保持玉米的生物量以及植株和籽粒中氮含量水平,這對於(yu) 在低氮條件下促進玉米高產(chan) 、穩產(chan) 具有重要意義(yi) 。本項研究不僅(jin) 成功克隆了野生玉米變異基因Thp9-T,有利於(yu) 現代栽培玉米提高籽粒蛋白含量的遺傳(chuan) 改良,而且對將來減少化肥施用和保護生態環境具有重要指導意義(yi) ,為(wei) 構建和實施新形勢下的國家糧食安全戰略,確保國家糧食安全和重要農(nong) 產(chan) 品有效供給,促進農(nong) 業(ye) 可持續發展提供新的解決(jue) 方案。中國科學院分子植物科學卓越創新中心黃永財博士後、王海海副研究員、朱一棟博士生為(wei) 本文的共同第一作者,巫永睿研究員和上海師範大學王文琴教授為(wei) 本文共同通訊作者。本研究得到中國科學院先導B項目和國家自然科學基金,中國博士後科學基金,上海“超級博士後”激勵計劃的資助。《自然》雜誌專(zhuan) 家點評認為(wei) ,這項了不起的工作通過分子生物學、生物化學、比較基因組學、定量遺傳(chuan) 學和育種等實驗,解開了玉米蛋白質含量和遊離氨基酸積累的遺傳(chuan) 學。作者從(cong) 玉米的野生親(qin) 緣大芻草中發現了一個(ge) 有望提高玉米蛋白質含量和氮利用效率的靶點。這項工作展示了利用作物的野生親(qin) 緣來實現可持續農(nong) 業(ye) 的巨大潛力,“這項工作強調了將野生祖先的遺傳(chuan) 變異引入優(you) 質作物的潛力,以促進更可持續的農(nong) 業(ye) 和未來的糧食安全。”

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信