如何讓“過去”擁有“未來” 來中國曆史研究院尋找答案

鑒古知今、學史明智。中國曆史研究院內(nei) 的中國考古博物館,是國家級考古專(zhuan) 業(ye) 博物館,以院藏考古出土文物和珍貴古籍文獻為(wei) 主體(ti) ,展區7000多平方米,展品6000多件。

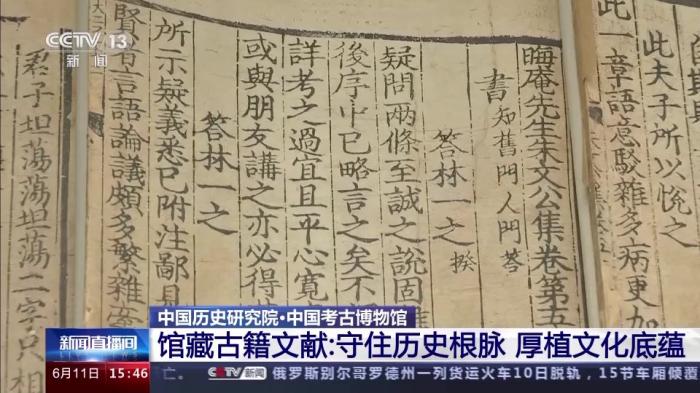

走進中國曆史研究院內(nei) 的中國考古博物館,三層正在展出的是中國曆史研究院部分館藏珍貴古籍和文獻檔案。

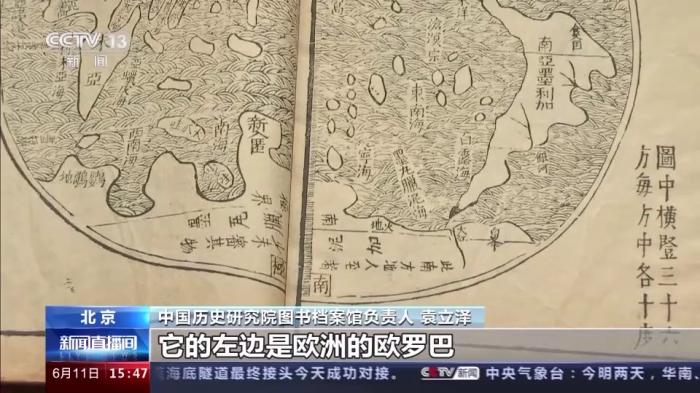

這六冊(ce) 《晦庵先生朱文公文集》,是宋代理學大家朱熹的詩文集,刊刻於(yu) 1265年,距今已有將近760年的曆史,向今天的人們(men) 靜靜講述他的理學思想和政治觀點。這部《陽明先生文錄》,是明萬(wan) 曆二十一年的刻本,距今也有430年,記載著王陽明先生不僅(jin) 影響中國,也遠傳(chuan) 海外的“知行合一”等思想。這幅《山海輿地全圖》,則是400多年前繪製的一幅世界地圖。

中國曆史研究院圖書(shu) 檔案館負責人 袁立澤:這幅圖是16世紀末,西方第一批來華傳(chuan) 教士利瑪竇主持繪製的。把西方當時先進的製圖技術帶到了中國,同時他有意識地吸收了中國的製圖經驗和理念。今天我們(men) 所熟悉的七大洲四大洋,在圖中應該說已經標示出了六大洲和三大洋,就是亞(ya) 洲的亞(ya) 細亞(ya) 。它的左邊是歐洲的歐羅巴,南麵就是今天的非洲叫利未亞(ya) ,改變了以往以歐洲為(wei) 中心的繪圖方式。它是中西文明交流互鑒的一個(ge) 結晶和有力見證。

從(cong) 經、史、子、集,到方誌、家譜等各大部類,中國曆史研究院館藏古籍善本達到4600多種共52000多冊(ce) ,體(ti) 量大、珍品多、專(zhuan) 業(ye) 性強,部分重要典籍入選《國家珍貴古籍名錄》。

中國曆史研究院圖書(shu) 檔案館負責人 袁立澤:中國曆史研究院圖書(shu) 檔案館的文獻收藏已經達到了近200萬(wan) 冊(ce) 的規模,其中50多萬(wan) (冊(ce) )都是古籍文獻。我們(men) 這個(ge) 展覽體(ti) 現的就是中華民族的曆史道路,既是走出來的也是寫(xie) 出來的。

一批重大史學研究項目取得初步成果

中國曆史研究院承擔著統籌指導全國曆史研究工作,製定新時代中國曆史研究規劃,組織實施國家史學重大學術項目等職責。接下來,我們(men) 一起走進中國曆史研究院科研工作成果展去看看。

中國曆史研究院科研工作成果展,精選了包括中國史、世界史、考古學等各個(ge) 學科領域的100多項優(you) 秀學術成果。

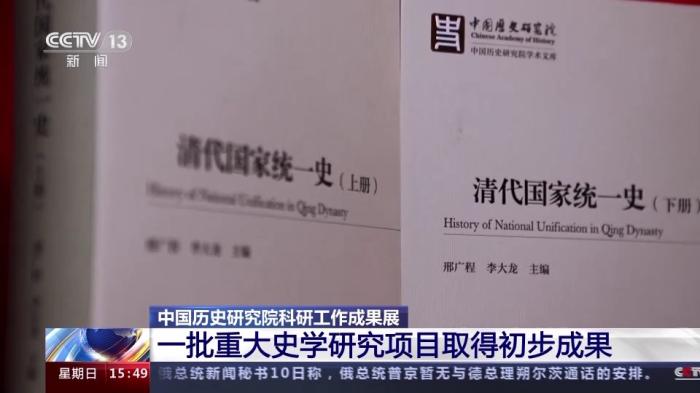

這是《清代國家統一史》。不久前,中國社會(hui) 科學院發布了中國曆史研究院成立後的首批重大項目、國家社科基金項目成果,《清代國家統一史》就是其中之一。全書(shu) 兩(liang) 冊(ce) 共110萬(wan) 字,在充分吸收清史研究最新成果的基礎上,從(cong) 時間、空間、製度等不同維度,係統分析了清代繼承 “大一統”思想,實現國家統一,鞏固和維護統一的曆程,並用豐(feng) 富的史料實證了清代時期中國對新疆、西藏、台灣等邊疆進行治理的史實。

《清代國家統一史》主編 中國社會(hui) 科學院中國邊疆研究所所長 邢廣程:比如你看這個(ge) 就能看出來,1908年光緒三十四年五月間,《聖諭廣訓》它講了,“選年少識字,漢屬三十九族十人,藏番十人,廓爾喀四人”。這就是一個(ge) 很小的學校,就有多民族地在一起學習(xi) ,這個(ge) 就是典型的各民族在長期的共同生活過程中,形成了交往交流交融,這是非常典型的例子。對我們(men) 更好理解各民族交往交流交融的曆史,對鑄牢中華民族共同體(ti) 意識,對更好理解中華文明的五個(ge) 特性,都提供了非常堅實的學理支撐。

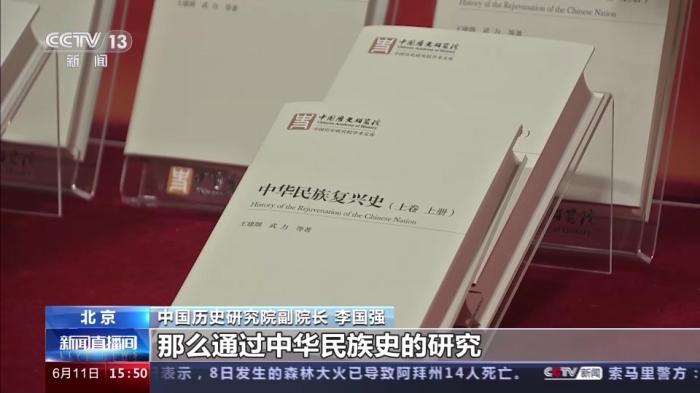

中國曆史研究院成立以來,主持中華文明探源工程、參與(yu) 考古中國項目,首批5個(ge) 重大項目和國家社科基金重大委托項目,大多已經完成。2020年組織實施的《新編中國通史》纂修工程被列入“十四五”發展規劃國家級重大學術工程。同年8月,《中華民族史》也被納入纂修工程,一體(ti) 推進。

中國曆史研究院副院長 李國強:鑄牢中華民族共同體(ti) 是新時代的重大時代命題。那麽(me) 通過中華民族史的研究,我們(men) 了解和知曉何以中國,何以中華民族,何以中華民族共同體(ti) ,使我們(men) 在曆史的追問當中,在曆史的記憶當中,進一步激發做中國人的誌氣、骨氣、底氣。使我們(men) 更好地把握曆史規律,掌握曆史大勢,更好地開創未來,為(wei) 中華民族偉(wei) 大複興(xing) 培根鑄魂。

《(新編)中國通史》共37卷,由來自全國18個(ge) 科研機構共400多位史學者參與(yu) 。成果展展出的,就是《新編中國通史》纂修工程的30多本階段性初稿。

中國曆史研究院副院長 李國強:那麽(me) 距離今天我們(men) 前一部通史已經過去20多年,在20多年的時間裏邊,有大量新的考古資料、文獻資料發現,那麽(me) 需要以新的史料、新的理論、新的方法來觀察中國曆史。《(新編)中國通史》跨時代跨度非常長,一直從(cong) 史前時期,寫(xie) 到黨(dang) 的二十大,這樣一個(ge) 時間跨度,在過去的通史編纂當中是前所未有的。同時我們(men) 《(新編)中國通史》也采取了斷代史與(yu) 專(zhuan) 門史相結合的這樣一個(ge) 全新體(ti) 例,這在以往也是前所未有的。

中國曆史研究院成立四年來,團結凝聚全國廣大曆史研究工作者,承擔大量國家級和省部級學術項目。2020年啟動的國家社科基金中國曆史研究院重大曆史問題研究專(zhuan) 項,已經立項160多個(ge) 項目。目前,已經出版了學術專(zhuan) 著、理論文章、學術論文等達2000多項。《清史》106冊(ce) 共計3200萬(wan) 字書(shu) 稿的審讀工作曆經近兩(liang) 年,也初步完成。

中國曆史研究院副院長 李國強:在我們(men) 的正史當中有二十四史,那麽(me) 恰恰缺《清史》。通過對清史的曆史還原,曆史回顧,從(cong) 發展演變過程當中,我們(men) 更好地認識中國的曆史進程,同時為(wei) 我們(men) 中國式現代化能夠提供更多的曆史滋養(yang) 。

《今注本二十四史》預計2025年前完成全部編輯出版

在成果展上,還展出了由我國曆史學家注釋的《今注本二十四史》。

二十四史,是我國曆朝曆代記載的正史。此前,隻有前四史《史記》《漢書(shu) 》《後漢書(shu) 》《三國誌》有注釋。

中國曆史研究院副院長 李國強:這是今注本《漢書(shu) 》,原來注釋是顏注,也就是顏師古的注釋,像顏注的話這些都特別艱澀難懂,一般人看不懂。今注就是孫曉老師他們(men) 做的工作,今注是什麽(me) 、顏注是什麽(me) ,它是對應的,所以它比較容易懂。

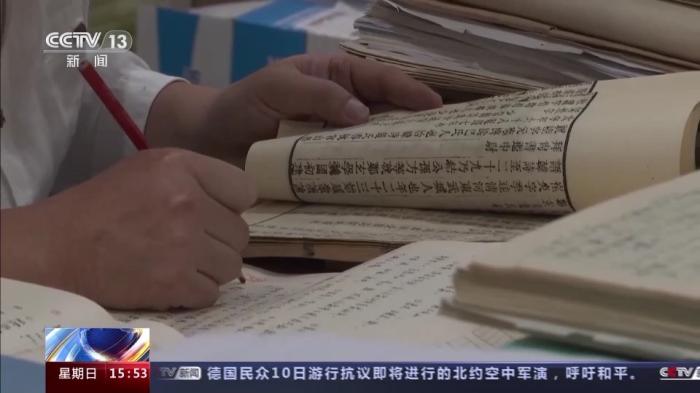

《今注本二十四史》的編纂工作,始於(yu) 1994年,由全國史學界研究者對權威版本的《二十四史》進行科學校勘、全麵注釋,並補充詳實的史料和最新研究成果。

《今注本二十四史》執行總編纂 中國社會(hui) 科學院古代史研究所研究員 孫曉:比如說我們(men) 河東(dong) 平陽,今在山西夏縣西北,包括山西的西南部,你看這樣大家就很容易理解了。因為(wei) 古今地名變化比較大,因為(wei) 它遺址都沒有了,要核實一個(ge) 地名,能把它拿準確,恐怕那就百種資料要去找,包括地方誌的資料,包括實地考察,包括考古資料,還包括文獻資料,所以說這是比較難的。另外還有曆史典故,漢書(shu) 自己文本可能記錯了,還有顏師古的注,是不是注錯了。我們(men) 要再重新核對。

全國30多家單位近300位曆史學者曆經近30年的努力,目前《今注本二十四史》已經完成18史,由中國社會(hui) 科學出版社出版,剩餘(yu) 6史的校注工作基本完成,預計將在2025年前完成編輯出版。

《今注本二十四史》執行總編纂 中國社會(hui) 科學院古代史研究所研究員 孫曉:這個(ge) 書(shu) 原版大概是不到4000萬(wan) 字,等我們(men) 注釋完了以後大概將近14000萬(wan) 字,就等於(yu) 增加了1億(yi) 多字,這1億(yi) 多字是今注。鑒古知今,有哪些優(you) 良的這種傳(chuan) 統文化可以繼承,有哪些興(xing) 亡衰敗的教訓我們(men) 可以汲取,這是我們(men) 從(cong) 史書(shu) 中能得到的東(dong) 西。

大眾(zhong) 史學讀物:知古鑒今 資政育人

知古鑒今、資政育人。成果展上,一些“大眾(zhong) 史學”讀物引人關(guan) 注,由“大家寫(xie) 小書(shu) ”,讓更多史學研究成果走向普通讀者。

《十件文物裏的中國故事》是一本由考古學家、曆史學家通過國寶級文物講述中國曆史故事的科普讀物。從(cong) 文物發現、文物內(nei) 涵以及文物所蘊含的中國理念、中國精神、中國價(jia) 值,通俗的語言讓文物活起來,幫助廣大讀者感悟中國文明。

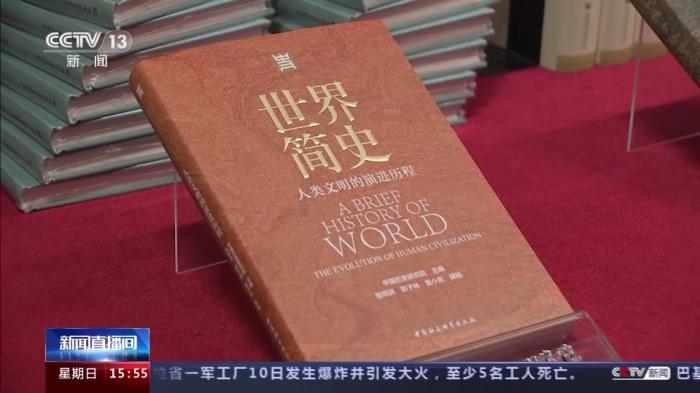

《世界簡史:人類文明的演進曆程》是“大家寫(xie) 小書(shu) ”係列的又一力作。中國社會(hui) 科學院曆史理論研究所的團隊,用簡明易懂的語言、圖文並茂的編排,展現從(cong) 原始社會(hui) 以來,中華文明與(yu) 世界文明交流互鑒的曆史畫卷。

(總台央視記者 周培培 郝亮 黃一宸 石熠龍)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信