中新社太原4月24日電 題:一座雲(yun) 岡(gang) 石窟,何以承載千年民族交融?

——專(zhuan) 訪山西大學考古文博學院教授李君

中新社記者 胡健

雲(yun) 岡(gang) 石窟位於(yu) 山西大同西16公裏的武周山麓,是中國規模最大的石窟群之一,與(yu) 印度阿旃陀石窟、阿富汗巴米揚石窟合稱為(wei) 世界三大石雕藝術寶庫,猶如一部刻在山崖岩石上的史書(shu) 。作為(wei) 世界文化遺產(chan) 的雲(yun) 岡(gang) 石窟,融匯了鮮卑、漢等民族以及中亞(ya) 文化的精髓,是北魏文明的絢麗(li) 瑰寶,是各民族交往交流交融的結晶。

2020年5月,中共中央總書(shu) 記、國家主席、中央軍(jun) 委主席習(xi) 近平在雲(yun) 岡(gang) 石窟考察時強調,“要深入挖掘雲(yun) 岡(gang) 石窟蘊含的各民族交往交流交融的曆史內(nei) 涵,增強中華民族共同體(ti) 意識。”雲(yun) 岡(gang) 石窟是如何體(ti) 現民族融合的?在民族交融的曆史中有著怎樣的價(jia) 值?近日,中新社“東(dong) 西問”獨家專(zhuan) 訪山西大學考古文博學院教授李君。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:雲(yun) 岡(gang) 石窟作為(wei) 皇家開鑿的洞窟,從(cong) 它大大小小的洞窟和造像來看,是如何體(ti) 現民族融合的?

李君:《魏書(shu) ·釋老誌》載:“曇曜白帝,於(yu) 京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕飾奇偉(wei) ,冠於(yu) 一世。”這是對雲(yun) 岡(gang) 石窟一期洞窟——曇曜五窟(16-20窟)的描述。

第20窟主尊佛像身著袒右覆肩式袈裟,在展現古印度秣菟羅造像藝術特征的同時,還體(ti) 現拓跋鮮卑民族剽悍與(yu) 強勁、寬宏與(yu) 睿智的民族精神。第17窟主尊胸前配有龍頭瓔珞掛飾,頭戴花冠,佩臂釧,生動再現了貴霜王朝的王子形象。第16窟主佛肉髻和水波紋發式為(wei) 犍陀羅藝術風格,身著厚重的褒衣博帶式袈裟,則顯示了從(cong) 印度及西域風格向中原風格轉變的趨勢。

這些佛像雕刻粗獷渾厚、雄渾大氣,體(ti) 現了中原傳(chuan) 統的審美特征以及拓跋鮮卑的精神麵貌,雲(yun) 岡(gang) 石窟中胡漢雜糅、民族融合的特點一覽無餘(yu) 。

雲(yun) 岡(gang) 石窟第16窟立佛。武俊傑 攝

雲(yun) 岡(gang) 中期洞窟壁麵上既有塔刹、相輪組合的窣堵波式佛塔,又有漢地仿樓閣式方形塔。第10窟前室北壁東(dong) 西兩(liang) 側(ce) 佛龕柱頭有著濃厚的古希臘伊奧尼亞(ya) 式風格。古印度建築的雄渾壯魄、古希臘建築的精巧柔美與(yu) 漢式建築的富麗(li) 堂皇都集中在雲(yun) 岡(gang) 二期的洞窟中,多元文化的薈萃融合表現得淋漓盡致。

隨著絲(si) 綢之路的暢通,西域及中亞(ya) 、西亞(ya) 的樂(le) 舞不斷傳(chuan) 入平城(注:今山西省大同市)。這種盛況在雲(yun) 岡(gang) 石窟中以雕刻的形式得以保存下來。雲(yun) 岡(gang) 石窟有24個(ge) 洞窟雕刻樂(le) 舞圖像內(nei) 容,包括樂(le) 器雕刻530餘(yu) 件28種,樂(le) 隊組合60餘(yu) 組,其中既有中原漢式琴箏簫笙及鮮卑大角,也有龜茲(zi) 細腰鼓、五弦,還有西亞(ya) 係波斯豎箜篌、天竺梵唄,胡風漢韻,兼容並蓄。

細腰鼓在雲(yun) 岡(gang) 石窟雕刻中有68件,在新疆克孜爾石窟和甘肅敦煌莫高窟北涼、北魏、西魏、隋代壁畫中均有出現。雲(yun) 岡(gang) 石窟第11窟、第13窟雕刻著兩(liang) 幅手鼓圖像,手鼓經絲(si) 綢之路傳(chuan) 入龜茲(zi) ,如今仍是新疆維吾爾、烏(wu) 孜別克、塔吉克等民族的傳(chuan) 統樂(le) 器。北朝時,短頸琵琶由波斯傳(chuan) 入中國,雲(yun) 岡(gang) 石窟有近50件琵琶雕刻。波斯樂(le) 器豎箜篌在漢代時期由中亞(ya) 傳(chuan) 入中國,在雲(yun) 岡(gang) 石窟中的形製更加多樣。

雲(yun) 岡(gang) 石窟第12窟又名“音樂(le) 窟”,前殿上壁雕塑的數十身伎樂(le) 天人形象正在演奏琵琶、篳篥、古琴等各種中西式樂(le) 器,是中國古代最早的宮廷交響樂(le) 團。武俊傑 攝

雲(yun) 岡(gang) 石窟用雕刻記錄了北魏的樂(le) 舞藝術,融合了中國南北方、西域和中原傳(chuan) 統雅樂(le) 以及中亞(ya) 的音樂(le) 精華,是各民族文化交融的鮮活例證,為(wei) 研究北朝時期的樂(le) 舞文化提供了獨特的畫卷。

中新社記者:為(wei) 什麽(me) 說雲(yun) 岡(gang) 石窟是各民族交流融合的結晶?

李君:根據《魏書(shu) 》的記載,天興(xing) 元年(398年)正月“徙山東(dong) 六州民吏及徒何、高麗(li) 雜夷三十六萬(wan) ,百工伎巧十萬(wan) 餘(yu) 口,以充京師”,同年七月遷都平城。從(cong) 平城建都之年開始,凡是被從(cong) 北魏滅亡的各個(ge) 政權區域內(nei) 強製遷徙,或是從(cong) 南北占城俘獲的人口、財物,主要都集中到了平城附近。被強製遷出的地區包括山東(dong) 六州、關(guan) 中長安、河西涼州、東(dong) 北和龍、東(dong) 方青齊,這些地區是當時北中國地區經濟、文化發達的地區。

北朝時期民族融合的範圍和程度是空前的,南匈奴、羯、氐、羌、鮮卑等部族很大程度地融進了中華民族的大家庭中,成為(wei) 漢民族的一部分。中國現代曆史學家陳寅恪認為(wei) ,“在北朝時代文化較血統尤為(wei) 重要,凡漢化之人即曰為(wei) 漢人,胡化之人即曰為(wei) 胡人,其血統如何,在所不論”。

雲(yun) 岡(gang) 石窟最著名的第20窟。武俊傑 攝

在這一民族融合的大背景下,北魏皇室在定都平城期間,邁出了漢化改革的第一步。道武帝建都平城之時“初建台省,置百官,封拜公侯、將軍(jun) 、刺史、太守,尚書(shu) 郎已下悉用文人。帝初拓中原,留心慰納,諸士大夫詣軍(jun) 門者,無少長,皆引入賜見,存問周悉,人得自盡,苟有微能,鹹蒙敘用”。到了太武帝時期,按照漢式風格修建首都,營建宮室,改革官製,置三公、太宰、尚書(shu) 令、仆射、侍中,與(yu) 太子共議國事,一時間胡風、國俗雜相揉亂(luan) 。

北魏自定都平城後,與(yu) 佛教盛行的西域國家往來頻繁,《北史·西域傳(chuan) 》中有對這一盛景的描述:“太延中,魏德益以遠聞,西域龜茲(zi) 、疏勒、烏(wu) 孫、悅般,渴槃陁、鄯善、焉耆、車師、粟特諸國王使遣使來獻……自後相繼而來,不間於(yu) 歲,國使亦數十輩矣。”

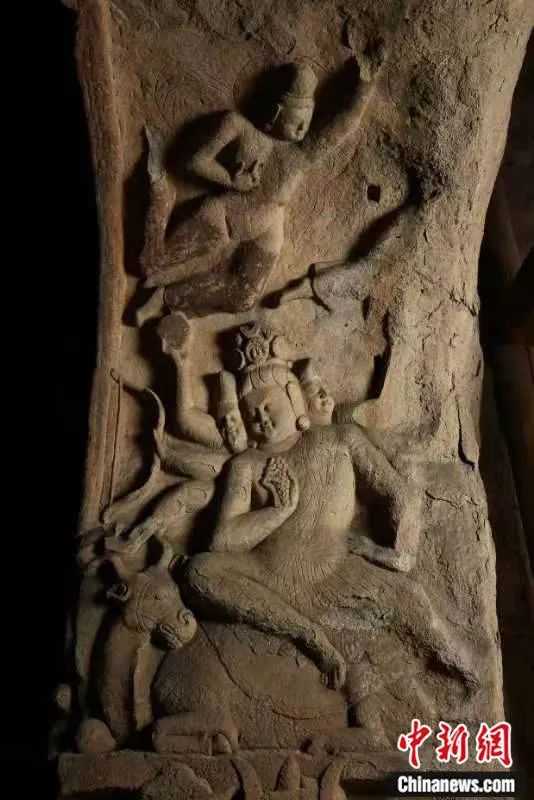

雲(yun) 岡(gang) 石窟第8窟東(dong) 側(ce) 摩醯首羅天。雲(yun) 岡(gang) 研究院供圖

這些官方往來,既為(wei) 北魏平城帶來了先進的佛教思想和造像模板,又使得平城地區成為(wei) 北朝絲(si) 綢之路的起點。這裏聚集的大量勞動人口和巨大財富被北魏皇室集中起來,融合了東(dong) 西方技藝,在平城內(nei) 外產(chan) 生了一大批規模宏偉(wei) 的建築。在此背景下,融合鮮卑、漢族以及中亞(ya) 文化精髓的雲(yun) 岡(gang) 石窟應運而生。

中新社記者:為(wei) 何說雲(yun) 岡(gang) 石窟是一部鐫刻在石頭上的史書(shu) ?其多元文化交融的屬性,在中華文化中有何種價(jia) 值?

李君:北朝時期鮮卑族南下定都平城、推行漢化改革,加速了北方民族融合華夏民族的曆史進程。雲(yun) 岡(gang) 石窟所在的大同市,古稱雲(yun) 中、平城,是中國的九大古都之一。這一地區處於(yu) 寒冷的畜牧地帶與(yu) 溫暖的農(nong) 耕地區的交錯帶上,自古以來就是農(nong) 耕文明與(yu) 遊牧文明碰撞、摩擦的拉鋸地帶,是中原漢民族所建立王朝的邊防和北方遊牧民族南下中原的關(guan) 口,同時也是民族交流融合的過渡和紐帶。

第8窟後室北壁上層帷幕東(dong) 側(ce) 飛行夜叉。雲(yun) 岡(gang) 研究院供圖

《魏書(shu) ·釋老誌》稱:“涼州自張軌後,世信佛教。敦煌地接西域,道俗交得其舊式,村塢相屬,多有塔寺。太延中,涼州平,徙其國人於(yu) 京邑,沙門佛事皆俱東(dong) ,象教彌增矣。”北魏平城是當時北中國政治、經濟、文化的中心,這一時期西域諸國、涼州高僧、漢地豪族均在此地集聚。

文成帝複法之後,命高僧曇曜於(yu) 平城西武州山,鑿山石壁,開窟五所。曇曜本為(wei) 涼州禪僧,師從(cong) 天竺高僧曇無讖,所以雲(yun) 岡(gang) 石窟自開鑿時起就是多元文化匯聚的結果。

雲(yun) 岡(gang) 石窟第7窟後室南壁供養(yang) 人。雲(yun) 岡(gang) 研究院供圖

雲(yun) 岡(gang) 石窟作為(wei) 多元文化的交匯地,造像題材多樣化,有護法天神、伎樂(le) 天、供養(yang) 人行列以及佛本行、本生、因緣和維摩詰故事等,並在石窟壁麵上生動地再現了《後漢書(shu) ·西域記》中所載的“商胡販客,日款於(yu) 塞下”的壯觀場麵。通過絲(si) 綢之路而來的西域乃至中亞(ya) 等地商人,是當時中原與(yu) 西域以及東(dong) 西方文化交流互動的重要組成部分。他們(men) 的身影在雲(yun) 岡(gang) 石窟中時有出現,例如第6、12、16窟,中亞(ya) 、西域等地的商人都以胡商身份客串於(yu) 佛本行故事中,是對當時中原北方地區與(yu) 西域少數民族文化交流的真實再現。

雲(yun) 岡(gang) 石窟是在北魏開放融合、文明互鑒的曆史背景下產(chan) 生的藝術寶庫,如同一部鐫刻在石頭上的史書(shu) ,散發著璀璨瑰麗(li) 的光芒,用圖像生動地記錄了鮮卑族的漢化和北朝的民族融合過程,為(wei) 後世研究北朝的民族融合提供了一手材料。這些佛教造像還經海路傳(chuan) 播到日本、朝鮮,雲(yun) 岡(gang) 石窟也因此被譽為(wei) “東(dong) 亞(ya) 佛教美術的母胎”。(完)

受訪者簡介:

李君,男,1966年12月出生。1989年畢業(ye) 於(yu) 吉林大學考古學係,2008年起任山西大學考古學院教授,博士生導師,考古學學科帶頭人,中國考古學會(hui) 理事,山西省“三晉英才”高端領軍(jun) 人才。

研究方向為(wei) 史前考古、文化遺產(chan) 保護理論與(yu) 實踐,具有國家文物局考古發掘個(ge) 人領隊資質,主持多項考古發掘研究和文物保護項目。主持發掘泥河灣盆地馬圈溝、於(yu) 家溝及一係列遺址、南莊頭遺址、薑家梁墓地等,其中於(yu) 家溝遺址和薑家梁墓地被評為(wei) 1998年全國十大考古新發現。近年來圍繞山西省大同、朔州地區進行基礎調查和發掘工作,提出“大泥河灣”概念。

出版及刊登研究成果數篇,包括《泥河灣舊石器文化》(合著,花山文藝出版社,2006年),《石家莊元氏鹿泉墓葬發掘報告》(合著,科學出版社,2014年),《河北陽原縣薑家梁新石器時代遺址的發掘》(《考古》,2001年),《1997年河北徐水南莊頭遺址發掘報告》(《考古學報》,2010年),《舊石器遺址與(yu) 古人類活動信息》(《泥河灣裂穀與(yu) 古人類》地質出版社,2011年),《中國北方早期粟類利用》(《美國國家科學院院刊》(PNAS),2012年),《雲(yun) 岡(gang) 石窟第七、八窟圖像內(nei) 容與(yu) 組合特征研究》(《邊疆考古研究》,2020年)等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信