中新社北京3月7日電 題:烏(wu) 拉圭漢學家羅維塔:我是個(ge) “中國化”的外國人

中新社記者 譚馨章

1975年,一位烏(wu) 拉圭少年跟隨父母來到中國,開啟了在中國的學習(xi) 、工作和生活。他說,與(yu) 中國的緣分幾乎貫穿他迄今為(wei) 止的整個(ge) 人生。他就是烏(wu) 拉圭漢學家羅維塔(Pablo Rovetta)。近日,在北京接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪時,羅維塔講述了他作為(wei) 親(qin) 曆者觀察、感受到的中國發展和變化的故事。

Play Video

Play

Mute

Current Time 0:00

/

Duration Time0:00

Loaded: 0%

Progress: 0%

Stream TypeLIVE

Remaining Time-0:00

Playback Rate

1

Chapters

Chapters

descriptions off, selected

Descriptions

subtitles off, selected

Subtitles

captions settings, opens captions settings dialog

captions off, selected

Captions

Audio Track

Fullscreen

This is a modal window.

No compatible source was found for this media.

Caption Settings Dialog

Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

TextColorTransparencyBackgroundColorTransparencyWindowColorTransparency

Font Size

Text Edge Style

Font Family

DefaultsDone

視頻:【東(dong) 西問·漢學家】烏(wu) 拉圭漢學家羅維塔:我是個(ge) “中國化”的外國人來源:中國新聞網

年均八次來中國的烏(wu) 拉圭人

羅維塔與(yu) 中國的緣分始於(yu) 孩童時期,他的父親(qin) 是一名書(shu) 商,20世紀60年代在烏(wu) 拉圭首都蒙得維的亞(ya) 創辦了新生書(shu) 店(Nativa Libros),在烏(wu) 拉圭和南美地區發行出售有關(guan) 中國的各類書(shu) 籍。

年幼的羅維塔首先被講述中國的畫報深深吸引,有孫悟空、愚公移山等故事,有故宮、天壇等景致,也有農(nong) 村生活、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 等場景。對羅維塔而言,地球另一邊的中國既陌生又有趣。漸漸地,放學後或星期六,他常去父親(qin) 的書(shu) 店津津有味地閱讀與(yu) 中國有關(guan) 的各種圖書(shu) ,從(cong) 畫報到文學作品,讀了老舍、巴金等人的作品,看過徐悲鴻畫的馬、齊白石畫的蝦……他對中國的興(xing) 趣和感情日漸濃厚。

2022年,羅維塔在北海公園遊覽。受訪者供圖

1975年,17歲的羅維塔與(yu) 父母和妹妹一起前往北京。第一次站在天安門廣場上,他說:“我在畫報上看到過這裏。”當畫報中的場景真實地出現在眼前時,羅維塔有了更直觀的感受:“天安門廣場真大。有人告訴我,這個(ge) 廣場可以容納100萬(wan) 人,當時烏(wu) 拉圭的總人口不到300萬(wan) ,也就是說,可以容納三分之一的烏(wu) 拉圭人口。”

羅維塔表示:“我是從(cong) 南半球來到北半球,從(cong) 距離北京最遠的城市之一來到北京。對我來說,看到的事物都是新鮮的,都是有意思的。”

此後,羅維塔在中國生活了20年。他學會(hui) 了夏天喝熱水、冬天吃冰棍、在雪地上騎自行車等等。1995年,他前往西班牙生活,但與(yu) 中國的緣分一直延續。從(cong) 1995年到現在,他來過中國200多次,平均每年約8次。他說:“我或許是來中國次數最多的烏(wu) 拉圭人。”

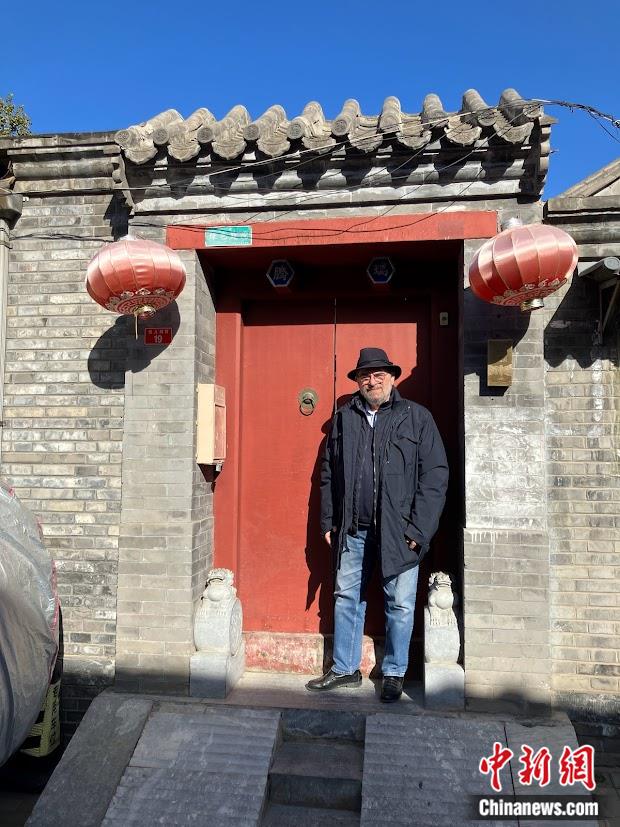

2023年年底,羅維塔在北京後海附近的胡同中拍照留念。受訪者供圖

與(yu) 改革開放同步見證中國的發展變化

“從(cong) 改革開放初始一直到現在,我看到了中國及中國百姓在各個(ge) 方麵的變化。”羅維塔表示,“不用看經濟統計數字,不用閱讀分析家的評論,我從(cong) 民眾(zhong) 生活水平顯著提高、全國交通現代化等諸多方麵,可以清清楚楚地感受到中國所發生的翻天覆地的變化。這並不是一種口號,是我親(qin) 身經曆過的事實。”

今年春節前夕,羅維塔再次來到北京,感慨中國發生的巨大變化。他以出行為(wei) 例,剛來中國的時候,他曾在清華大學讀書(shu) ,那時如果要去北京市中心,隻有兩(liang) 種方式“進城”——騎自行車或坐公交車。而現在,北京街頭車水馬龍,而且路上行駛著很多電動汽車,數量比他在西班牙馬德裏街頭看到的更多,也更現代化。他還提到,“在北京,現在如果說去機場,別人會(hui) 問去哪個(ge) 機場,因為(wei) 北京的國際機場就有兩(liang) 個(ge) 。”

北京清華大學校園風光。王商林 攝

美食,是羅維塔對中國感興(xing) 趣的另一個(ge) 點。在他的記憶裏,20世紀70年代,大部分中國民眾(zhong) 隻有在逢年過節的時候才會(hui) 吃上一頓豐(feng) 盛的佳肴。而現在,隻要想吃美食,隨時隨地都可以實現。讓羅維塔高興(xing) 的是,有越來越多的拉美產(chan) 品端上了中國人的餐桌,走進了中國普通民眾(zhong) 的日常生活中。他說:“中國民眾(zhong) 的生活品質明顯提高,引進來的世界各地的美食非常豐(feng) 富,現在去餐廳可以吃到烏(wu) 拉圭牛肉、喝到烏(wu) 拉圭葡萄酒,這在50年前是不可想象的,還有智利車厘子、秘魯藍莓、墨西哥牛油果……”

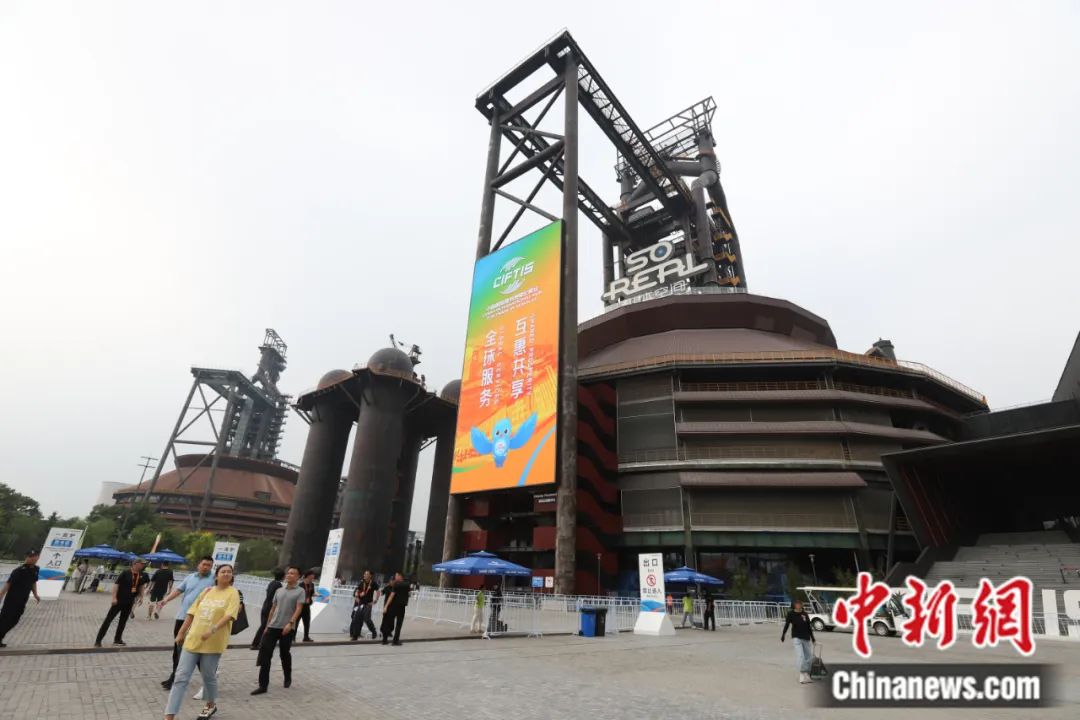

不僅(jin) 如此,便捷的手機支付、精準的導航定位、及時的外賣服務、煥然一新的首鋼園、酒店大堂工作的機器人……這些變化,羅維塔都親(qin) 眼看到了,也親(qin) 身感受到了。他說:“如果接下來5年我不來中國,到時候,我將不敢講中國社會(hui) 是什麽(me) 樣子,因為(wei) 肯定會(hui) 有許多我難以想象的發展和變化。”

2023年中國國際服務貿易交易會(hui) 舉(ju) 辦期間的首鋼園。郭海鵬 攝

羅維塔表示,到2025年7月,距離他第一次來中國就滿50年了。“談起這近半個(ge) 世紀我在中國記憶深刻的經曆和親(qin) 身體(ti) 驗到的變化,那可能要寫(xie) 一本很長的書(shu) ……”

“每個(ge) 除夕夜,我一定要吃餃子”

羅維塔習(xi) 慣隨時攜帶一個(ge) 小本子,遇到新鮮事和新奇的詞語就記下來,或者讓別人幫他寫(xie) 下來。“研究中國的時間越長,越是發現每天都能從(cong) 中國學到新東(dong) 西。”他說,中國有句古話“活到老,學到老”。他每次來中國都要打開電視看新聞,不僅(jin) 是為(wei) 了練習(xi) 中文,還能從(cong) 中學到很多新鮮詞。

羅維塔笑著說:“中國人很聰明,可能很早就預見到世界上會(hui) 出現手機。所以,中國人可以用一隻手吃飯,用另一隻手表示數字1到10。”他一邊用手比劃著,一邊說:“這樣,他們(men) 可以一邊打電話一邊吃飯,或一邊打電話一邊比劃數字。”

羅維塔喜歡中華文化,因為(wei) 其中包含的很多內(nei) 容他都親(qin) 身經曆過,有著不一般的情感。比如他很喜歡漢字,在清華大學讀書(shu) 的經曆是他記憶最深刻的體(ti) 驗,當時記筆記、學課文、做作業(ye) 、考試等都要用中文,而他至今都保留著當時的筆記本;他舉(ju) 例說,他來中國後度過的第一個(ge) 春節,與(yu) 父母一起去中國朋友家學習(xi) 包餃子,從(cong) 那以後的每一個(ge) 除夕夜,不論他在哪裏,一定要吃餃子,“即使我一個(ge) 人,也要找一個(ge) 中國商店買(mai) 一份速凍餃子”。

在羅維塔看來,雖然自己是個(ge) 外國人,但通過近半個(ge) 世紀與(yu) 中國交往的經曆,自然而然地吸收了中華文化的很多元素。“在某些方麵,可以說我是個(ge) ‘中國化’的外國人,我的文化背景除了來自烏(wu) 拉圭以外,還飽含著中華文化元素。”

專(zhuan) 家簡介:

巴勃羅·羅維塔(Pablo Rovetta),烏(wu) 拉圭漢學家,烏(wu) 拉圭“東(dong) 方深思網”創辦人,著有《70年代在中國》一書(shu) ,講述他作為(wei) 親(qin) 曆者在中國經曆的曆史性大事,參與(yu) 作品集《中國現代短篇傑作選1919—1949》《揀珍珠——短篇小說佳作》等多本中國文學著作的西語翻譯工作。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信