幫扶更有速度 救助更有溫度(深閱讀·讓脫貧群眾生活更上一層樓)

日前,新疆博湖縣紀委監委聯合多部門,走進居民家現場查看冬季供暖等情況,保障群眾(zhong) 溫暖過冬。

年 磊攝(人民視覺)

近日,安徽省當塗縣五彩社會(hui) 工作服務中心的誌願者與(yu) 空巢老人一起貼年畫,為(wei) 老人家增添節日喜慶氣氛。

歐宗濤攝(人民視覺)

在福建省福州市晉安區鼓山鎮“村童媽媽聚樂(le) 部”誌願服務站,誌願者張潔在教小朋友唱歌。

新華社記者 林善傳(chuan) 攝

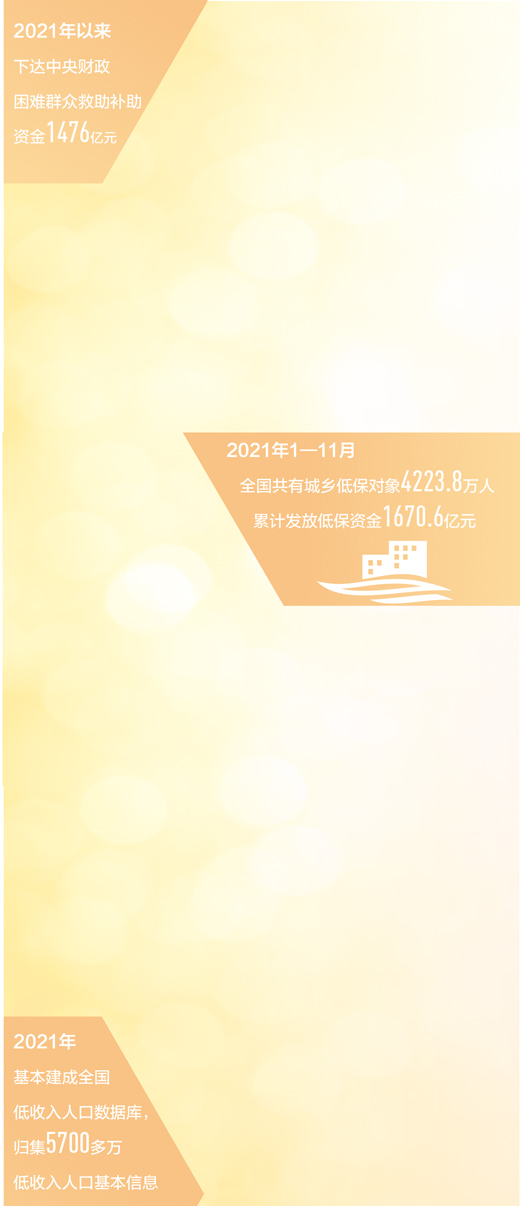

數據來源:民政部

習(xi) 近平總書(shu) 記強調,加快推進鄉(xiang) 村振興(xing) ,健全農(nong) 村低收入人口常態化幫扶機製。

建立數據平台,加強農(nong) 村低收入人口監測,早發現、早幹預、早幫扶;政府購買(mai) 服務,分層分類實施社會(hui) 救助;強化兜底保障,提高供養(yang) 和服務質量……各地積極探索務實舉(ju) 措,托起百姓穩穩的幸福,努力讓脫貧群眾(zhong) 生活更上一層樓。

——編 者

動態監測更靈敏——

數據先行 政策找人

“不是周末,小娃咋還窩在家?”前段時間,貴州省納雍縣先鋒村駐村第一書(shu) 記周增揚例行走訪脫貧戶,進入蘇學敏家,習(xi) 慣性地往裏屋探了探頭。

“最近老說喘不上氣,跑了4家醫院,查出先天性心髒病,正為(wei) 這犯愁。”蘇學敏很無奈。

“愛人患有肺結核,他要照顧家,不能外出打工。這下可能有返貧風險。”周增揚立即召開群眾(zhong) 會(hui) ,向大夥(huo) 兒(er) 通報情況。經過民主評議、上報鄉(xiang) 裏、經縣鄉(xiang) 村振興(xing) 局牽頭審定等程序,蘇學敏一家被納入低收入人口動態監測對象,錄入全國防返貧監測信息係統。

“村裏幫忙聯係醫院,一分錢沒花,給孩子做了手術,還給我找了份護林員的工作。”蘇學敏也鉚足了勁頭,“隻要合作社有活兒(er) ,我就搶著幹。”

貴州省綜合運用農(nong) 戶自主申報、基層幹部排查、部門篩查預警3種方式,健全快速發現和響應機製,對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶以及突發嚴(yan) 重困難戶,做到早發現、早幹預、早幫扶,防止返貧致貧。

動態監測不僅(jin) 要“防漏”,還要“防錯”。

“陶學光一家,近期就醫費用較高,存在因病致貧風險。”貴州省鄉(xiang) 村振興(xing) 雲(yun) 平台上,一條預警線索由納雍縣衛健部門發出,送達先鋒村。周增揚隨即召集村幹部入戶核實。

門口停著轎車,房子寬敞明亮,戶主還打理著自己的生意。一番走訪,周增揚鬆了口氣,“看病的確花了不少,但有一定比例報銷,沒有對生活產(chan) 生明顯影響。”

納雍縣依托貴州省鄉(xiang) 村振興(xing) 雲(yun) 平台,搭建起行業(ye) 部門防貧預警數據交換機製,行業(ye) 部門發布預警線索後,基層幹部入戶核實,確認無誤才能錄入全國防返貧監測信息係統。

2021年,平台麵向全縣發布1.9萬(wan) 餘(yu) 條預警線索,將17戶納入監測。據不完全統計,截至2021年11月,貴州省低收入人口“防漏”監測預警係統共監測數據信息24萬(wan) 餘(yu) 條,發出預警信息6萬(wan) 餘(yu) 條,及時將新增符合救助條件的0.16萬(wan) 急難群眾(zhong) 納入兜底保障範圍,變“人找政策”為(wei) “政策找人”。

社會(hui) 救助更高效——

急有所紓 困有所扶

“淤泥衝(chong) 下來,全湧到窗戶上,房子當下就住不成了。”2021年10月,陝西省漢中市南鄭區漢山街道辦漢坪村突發泥石流。村民徐紅豔借宿在朋友家,一籌莫展。

鎮裏一通電話,讓她安了心,“當時我身無分文,聽說可以領救助金,這可是應急錢。”

臨(lin) 時救助與(yu) 救災同時啟動。“主要難點在於(yu) 信息收集。村民們(men) 慌亂(luan) 之中出門,身份證、銀行卡也沒顧得上拿。”漢山街道辦副主任惠曉靜說。4名基層幹部負責臨(lin) 時救助事務,借助村裏保留的基礎信息和扶貧係統數據,給受災村民一一打電話核實,街道辦逐戶確認,完成救助資料梳理。

一周之內(nei) ,村裏131戶受災群眾(zhong) 全部落實了臨(lin) 時救助政策,其中33戶為(wei) 脫貧戶,5戶受災非常嚴(yan) 重,被納入低保。

救助高效源於(yu) 機製順暢。目前,陝西省正構建多層次分類救助體(ti) 係,根據困難程度和致困原因,將社會(hui) 救助劃分為(wei) 低保、特困群體(ti) 和低保邊緣戶、支出型困難群體(ti) 以及其他遭遇突發情形的困難群眾(zhong) 3個(ge) 救助圈,細化了基本生活救助、專(zhuan) 項救助、急難型救助和社會(hui) 幫扶等一係列措施,並指導各地按程序將社會(hui) 救助審核確認權限下放至鄉(xiang) 鎮(街道),簡化審批流程,提高救助效率。

養(yang) 老服務公司員工楊勇剛走到巷口,李少明就在門口揮手招呼。62歲的李少明家住漢山街道辦楊家壩安置點,身患殘疾、無兒(er) 無女,被納入特困供養(yang) 保障範圍。每個(ge) 月,楊勇都會(hui) 上門服務兩(liang) 三次,量血壓、剪頭發、擦灶台、修電燈,清掃完衛生間還會(hui) 擦幹濕滑的地麵。

2020年11月,南鄭區民政局通過購買(mai) 第三方專(zhuan) 業(ye) 機構服務,試點對6個(ge) 鎮移民安置點的分散特困供養(yang) 人員提供照護。很多像楊勇一樣的護理員走村入戶,成了“老李們(men) ”的知心人。

“目前全省107個(ge) 縣區,均已開展政府購買(mai) 社會(hui) 救助服務,涵蓋對困難群眾(zhong) 基本生活救助開展入戶調查、個(ge) 性化服務等工作。全省所有鄉(xiang) 鎮(街道)建立起臨(lin) 時救助儲(chu) 備金製度,用於(yu) 支付小額救助和急難型救助。2021年,全省實施臨(lin) 時救助71.8萬(wan) 人次,支出資金7億(yi) 元。”陝西省民政廳相關(guan) 負責人介紹。

照護服務更專(zhuan) 業(ye) ——

醫護在旁 康養(yang) 便捷

去年8月,安徽省蚌埠市五河縣特困人員養(yang) 護院醫護人員例行查房,年近80歲的任德成老人直呼腹痛,吃了藥還不見好。護士長趙紀平立刻通知本部住院處,在線辦理住院手續。老人不用跑醫院,床位也不用挪,就從(cong) 養(yang) 老場景切換到醫療模式,精心治療幾日後,順利“出院”了。醫療費用經醫保報銷後,剩餘(yu) 部分由城鄉(xiang) 醫療救助資金兜底保障。

“以前老人住在鎮敬老院,護理不到位,長期臥病在床,難受;看病治療來縣裏,折騰。”趙紀平說。

為(wei) 對特困失能、半失能人員進行集中養(yang) 護,2018年五河縣建立了特困人員養(yang) 護院,由縣人民醫院運營,根據自理能力和護理級別,對失能人員分類養(yang) 護。養(yang) 護院中,食堂、洗浴室一應俱全,床頭鈴、氧氣瓶一一配備。全院137張床位中,30張是醫療床位。“醫院將老年病科直接設在養(yang) 護院,這兒(er) 有4名醫生、14名護士和10名護工,一旦需要,能夠立即進入醫療救助狀態。”趙紀平介紹。

2020年,任德成搬進養(yang) 護院。一日三餐有人照顧,冬日晴天可以曬曬太陽。“這樣的日子,過去想都不敢想。心情好,生病都少了。”任德成說。

像任德成這樣的特困人員,五河縣養(yang) 護院裏有80人。近年來,蚌埠市通過公建民營、委托管理等方式,建成五河縣特困人員養(yang) 護院等12所縣區級特困供養(yang) 機構,對失能、半失能特困人員跨鄉(xiang) 鎮集中供養(yang) ,以精細化服務、專(zhuan) 業(ye) 化護理,推進醫養(yang) 結合。縣區級特困供養(yang) 服務設施總床位2536張,其中護理型床位1554張。

安徽省各地市不斷強化縣鄉(xiang) 兩(liang) 級養(yang) 老機構對失能、部分失能特困老年人口的兜底保障,盤活利用敬老院、閑置校舍、老年公寓等,統籌規劃改造,推動醫護康養(yang) 有機融合。截至2021年12月,全省農(nong) 村失能、半失能特困人員約4.07萬(wan) 人,其中集中供養(yang) 2.44萬(wan) 人,占比近60%。

《 人民日報 》( 2022年01月12日 04 版)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信