北京:點亮不落幕的博物館之城

在北京魯迅博物館,遊客參觀魯迅生平展。 本報記者 鄧偉(wei) 攝(資料照片)

本報記者 李祺瑤

1912年,北京第一家博物館——中國國家博物館前身、國立曆史博物館籌備處在國子監“誕生”,110載歲月更迭,一幅縱橫有序、經緯交織的博物館地圖徐徐鋪開,到2021年底,本市已擁有204家備案博物館,成為(wei) 世界上擁有博物館資源最多的城市之一。

從(cong) “1”到“204”,本市博物館之城建設全方位開啟,多層次、全類型、廣布局的博物館集群逐步形成,點亮首都這座不落幕的城市全域博物館。

地標性大館“成群”

北京首個(ge) 博物館的“誕生地”國子監街上,走出了首都博物館。從(cong) 1981年原館址孔廟對外開放,到2006年西長安街延長線上的新館正式開館,再到今年3月部分展廳暫別觀眾(zhong) 進行全麵改陳提升……這座國家一級綜合類博物館已經陪伴市民走過41個(ge) 年頭。

暫別,是為(wei) 了更驚豔的亮相。

大運河畔,一座鑲嵌在城市森海中的“運河之舟”已亮出“古韻風帆”。這座備受矚目的大運河博物館(首博東(dong) 館)已進入外裝和屋麵收尾階段,預計今年年底竣工,2023年底具備開放條件。屆時,首博本館基本陳列將同步上新,與(yu) 東(dong) 館配合詮釋“都”與(yu) “城”的關(guan) 係。

“兩(liang) 館展陳既珠聯璧合,又各具特色。”首博東(dong) 館建設辦主任張宇介紹,首博本館展陳以“都”為(wei) 核心,聚焦北京建都史,東(dong) 館則以“城”為(wei) 核心,將北京城的曆史發展脈絡與(yu) 大運河文化有機結合,向世界講好大運河故事、北京故事。

初現芳容的大運河博物館,主樓和觀眾(zhong) 共享大廳一南一北,造型對應一帆一船,其間一條水街穿過,繪出古代運河圖景。未來,這裏將集藏品庫房、陳列展覽、文保修複等博物館基本功能及開放式展陳、社會(hui) 教育、文創配套服務等多元化服務功能於(yu) 一體(ti) 。張宇說,每一個(ge) 細節都體(ti) 現著設計者的巧思:觀眾(zhong) 穿行水街時,還可以通過玻璃幕牆看到博物館內(nei) 部,水街在夜間也開放,形成一個(ge) “永不落幕的展區”。

約3.2萬(wan) 平方米的展陳空間,不同區域的主題已經定了:基本陳列立足大運河與(yu) 北京城的密切關(guan) 係,展示北京的山川形勝、人居曆史、城市變遷與(yu) 發展沿革;專(zhuan) 題展覽分為(wei) 若幹係列,每個(ge) 係列圍繞古都文化、紅色文化、京味文化等常換常新;體(ti) 驗式開放展示區融合人文、休閑、科技等要素,館內(nei) 還設有文保展示區,豐(feng) 富觀眾(zhong) 參觀體(ti) 驗。

看著規劃中的新館一天天落成,靜待“啟航”,張宇和同事們(men) 滿懷期待:“我們(men) 將為(wei) 觀眾(zhong) 呈現更多元、更靈活的博物館。”

首博和大運河博物館,是本市立足城市總體(ti) 規劃的空間布局特征,推動形成地標性大型博物館群落的一個(ge) 縮影。中國長城博物館、北京奧運博物館、路縣故城考古遺址博物館……近兩(liang) 年,一批獨具首都特色的現代化博物館提速建設,博物館之城輪廓肌理不斷明朗。

精品館分類“抱團”盤活

204家博物館,正在向更高層次和更接地氣雙向發展。

2021年6月,西周燕都遺址博物館、大葆台西漢墓博物館、遼金城垣博物館三家遺址類博物館整合組建北京考古遺址博物館,一館三址“抱團”發展。

位於(yu) 房山區琉璃河鎮的琉璃河遺址,是西周燕國早期都城所在地,依托遺址豐(feng) 富的文化資源,西周燕都遺址博物館將融入琉璃河國家考古遺址公園建設體(ti) 係中;大葆台西漢墓遺址位於(yu) 豐(feng) 台區豐(feng) 葆路郭公莊,是迄今為(wei) 止北京地區考古發掘的等級最高、規模最大、保存最好的漢代諸侯王及其夫人墓,目前該遺址保護及博物館改建工程已啟動,預計2024年開館;金中都水關(guan) 遺址位於(yu) 豐(feng) 台區右安門外,是我國現存考古發掘出土的發現最早、體(ti) 量最大的古代水關(guan) 遺址,該遺址就在北京遼金城垣博物館內(nei) ,是北京建都之始的重要見證。

“三處遺址將串講北京城3000年曆史脈絡。”北京考古遺址博物館館長楊誌國說,三處遺址的曆史文化資源不僅(jin) 要整體(ti) 利用,還將進一步升級,建設北京地區考古文化的展示交流中心,創新展示手段,讓考古發掘過程、考古人的工作生活走進公眾(zhong) 視野,打造更親(qin) 民的考古教育基地。

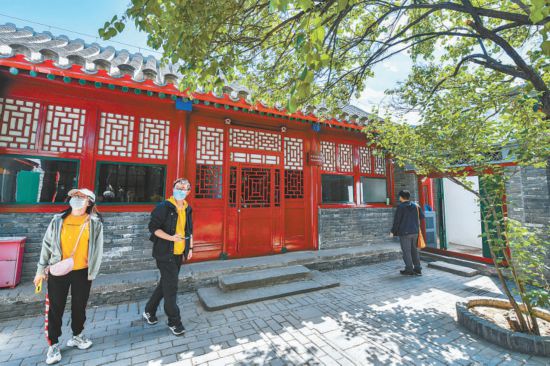

這種“抱團”發展的方式,還延伸至北京城的大街小巷。宋慶齡故居、北京李大釗故居、北京魯迅博物館、郭沫若紀念館、老舍紀念館……從(cong) 2000年起,散落在街巷裏的名人故居成立“聯盟”,每年設置主題,盤活各故居館藏、科研成果、文創資源,進行綜合展示,擴大影響力。20餘(yu) 年間,“聯盟”不斷注入新活力,不僅(jin) 在北京的社區、學校等地進行展示,還沿著名人足跡,將展覽送到國內(nei) 外,成為(wei) 北京文化的重要品牌。

2021年以來,國家文物局與(yu) 北京市簽署了共建北京“博物館之城”戰略合作協議;積極開展《北京博物館之城建設發展規劃》《北京市鼓勵社會(hui) 力量興(xing) 辦博物館的若幹意見》等規劃、文件編製工作;在北京市推進全國文化中心建設領導小組下設博物館之城專(zhuan) 項工作組,為(wei) 博物館之城建設提供政策依據……一個(ge) 個(ge) 精品博物館都將化零為(wei) 整,分門別類整體(ti) 盤活,展示北京古都文化和現代風采。

“博物館雲(yun) ”開啟新時代

近年來,隨著博物館數字化建設不斷深入,一座座雲(yun) 端博物館照常開門,24小時不間斷地講述京味兒(er) 故事。

故宮博物院官網,數十個(ge) “平行展廳”開放:《何以中國》雲(yun) 展廳裏,觀眾(zhong) 可以沉浸式漫遊“文華殿”,從(cong) 西周青銅重器何尊開始,與(yu) 130餘(yu) 件來自全國30家博物館的鎮館之寶近距離交流;觀眾(zhong) 還可以走進太和殿、乾清宮、養(yang) 心殿等紫禁城裏的地標宮殿,實現360度觀景,鼠標當步,高懸的匾額也可以拉近細看筆觸;打開數字文物庫,25大類文物、現有8萬(wan) 餘(yu) 張高清影像持續“上新”,數字多寶閣中,每件三維文物都可以在手中翻轉,甚至“拆開”看……在雲(yun) 端,不僅(jin) 看得更細,聽得更多,甚至可以和文物來一場互動,解鎖全新觀展模式。包括官網雲(yun) 展廳在內(nei) ,故宮通過APP、微信小程序等打造了一座“7×24小時”的博物館,90個(ge) 展覽雲(yun) 端不打烊。

近年來,包括故宮在內(nei) ,國博、首博等綜合類博物館相繼推出數字文博產(chan) 品,中國人民抗日戰爭(zheng) 紀念館、中國園林博物館、中國電影博物館、北京天文館等各類博物館紛紛“觸網”,開啟本市文博領域“互聯網+”新時代。

雲(yun) 端博物館,不再是各家“一枝獨秀”。今年國際博物館日,“北京博物館雲(yun) ”服務平台上線,204家博物館未來將齊聚雲(yun) 端,提供一鍵預約參觀、雲(yun) 觀展、文化教育活動等一站式服務,搭建市民與(yu) 博物館溝通的橋梁。

專(zhuan) 家點評

“集聚效應”助推博物館之城建設

北京市204家備案博物館中,國家一級博物館達18家,從(cong) 博物館數量、密度、布局、辦館水平、發揮公共服務效能上看,已經形成了全國規模最大、實力最強的城市博物館集群。

北京博物館之城建設按照城市發展總體(ti) 規劃,策劃一批、建設一批、提升一批具有國際影響力、全國引領性的博物館。北京市利用博物館數量及門類均居全國前列的優(you) 勢,整合博物館資源,形成區域博物館合力:發揮中央及市級博物館“集聚效應”,在積極推進國家級重點博物館建設的同時,充分發揮自身優(you) 勢,提升市屬博物館服務能力與(yu) 水平;利用科研機構多、人才聚集的條件,加快推進自然科學類博物館的建設與(yu) 發展;在土地、稅收、資金等方麵加大投入,鼓勵社會(hui) 力量投資興(xing) 辦博物館……當前,北京博物館之城建設邁入最佳時期,從(cong) 大館“成群”到精品館“組團”,再到“博物館雲(yun) ”形成,一係列“北京經驗”開創博物館發展新局麵。

(北京市博物館學會(hui) 秘書(shu) 長哈駿)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信