4月24日,美國國務卿安東(dong) 尼·布林肯開啟任內(nei) 的第二次訪華行程。

譚主了解到,今年年初,美方就提出訪華意願,美國想來,但溝通,更看重的是行動。

可以看到,在這次訪華前,美方仍在通過知情人士放風和媒體(ti) 炒作某一議題的方式,來給自己製造談判的“籌碼”。

但想要靠這樣的“籌碼”施壓,能奏效嗎?

據外媒報道,布林肯這次要接過耶倫(lun) 的話筒,接著談所謂中國“產(chan) 能過剩論”。

對於(yu) 這一議題,耶倫(lun) 訪華期間曾給出這樣的理由:中國的產(chan) 能大大超過了中國國內(nei) 的需求,也超過了全球市場的承受能力。產(chan) 能過剩可能導致大量低價(jia) 出口,對美國和其他國家的公司和工人造成傷(shang) 害。

耶倫(lun) 的這個(ge) 說法,連一些美國經濟分析人士都表示難以理解,這些人認為(wei) ,耶倫(lun) 的言論違背了200多年來西方標榜的經濟學最基本的原理。

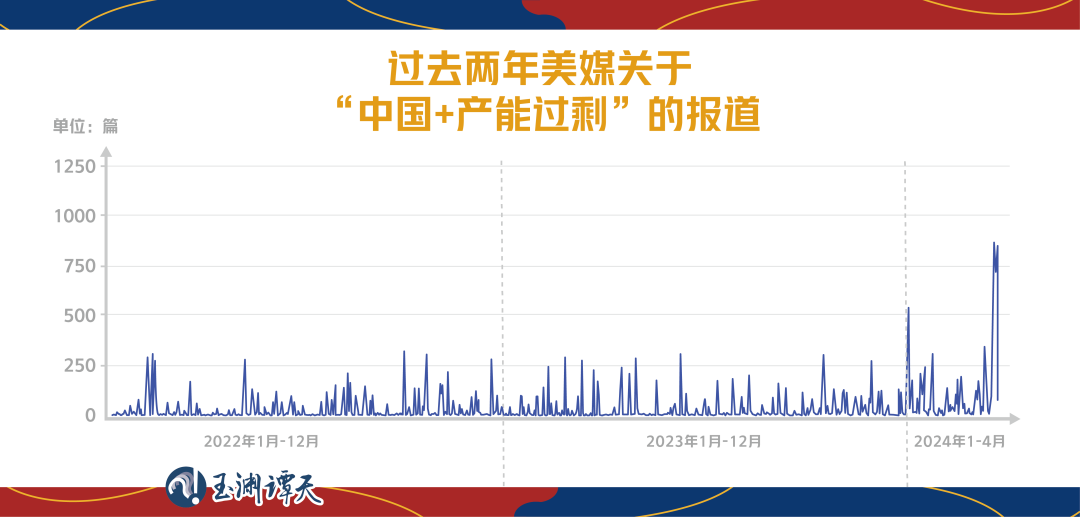

檢索美媒同時提及“中國”“產(chan) 能過剩”的報道,從(cong) 數量變化中,可以看出,所謂中國“產(chan) 能過剩”的話題,從(cong) 2022年就已經開始。

美媒持續拿“產(chan) 能過剩論”做文章,到底都在說些什麽(me) ? 對這些報道的主題詞進行分析,其中也呈現出一些明顯的變化和節點:

2022年至今,所謂中國“產(chan) 能過剩論”所涉及的實體(ti) 及所針對的領域,都發生了明顯的變化。

2022年,美媒對所謂中國“產(chan) 能過剩論”的報道集中在半導體(ti) 行業(ye) 。

而2023年至今,美媒對所謂中國“產(chan) 能過剩論”的報道轉移到了中國的“新能源產(chan) 品”上,其中,新能源汽車尤為(wei) 突出。

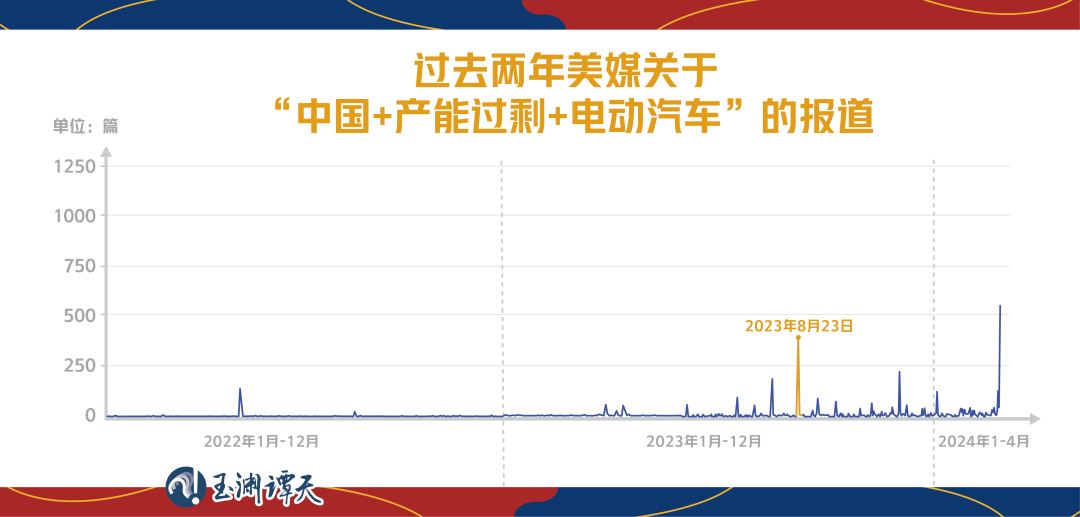

為(wei) 了拆解美方的敘事套路,我們(men) 又定向對所謂中國“產(chan) 能過剩論”的報道中有關(guan) “新能源汽車”報道的趨勢變化進行了分析。

報道量最多的那段時間,正是耶倫(lun) 訪華的時間。

另一個(ge) 小高峰是2023年8月23日,通過大數據手段對這一天觸達量最多的報道內(nei) 容進行提煉後,譚主發現,這個(ge) 高峰所對應的節點,是一家全球行業(ye) 分析機構發布測算,歐盟預計2030年會(hui) 從(cong) 中國進口超過120萬(wan) 輛電動汽車。

此外,還有一篇觸達量很高的報道是《中國“複雜”的新能源產(chan) 業(ye) 產(chan) 能過剩,可能會(hui) 阻礙新的經濟增長動力》。

可以看到,中國相較於(yu) 美國有優(you) 勢的產(chan) 業(ye) ,在美國的敘事下,都成了“過剩產(chan) 業(ye) ”,而每當中國新能源產(chan) 業(ye) 展現出競爭(zheng) 力,美媒就對所謂中國“產(chan) 能過剩”進行炒作。也就是說,美媒對所謂中國“產(chan) 能過剩”的關(guan) 注,是對中國經濟亮點和突破的追蹤和關(guan) 注,這背後,是美國對中國新質生產(chan) 力發展的焦慮。

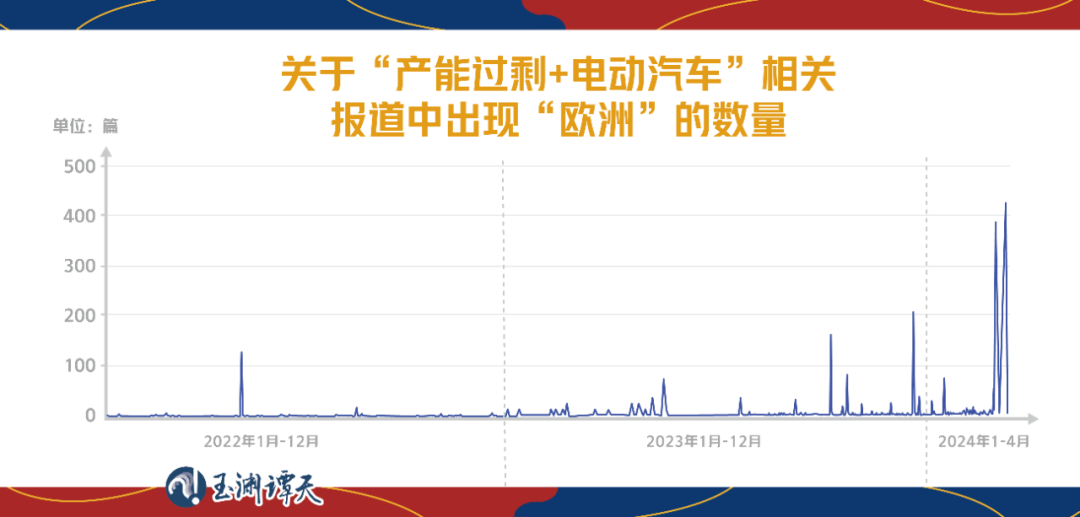

而這隻是美國敘事套路的一麵,我們(men) 對2022年到2023年美媒涉及所謂“產(chan) 能過剩論”的報道中出現的實體(ti) 進行了分析,發現2023年的第一個(ge) 小高峰中的報道,與(yu) 中國進行關(guan) 聯敘事的對象,主要就是歐洲。從(cong) 2023年到現在,“歐洲”出現的頻率在逐漸變高——歐洲,成為(wei) 了美國渲染中國新能源產(chan) 業(ye) “威脅”的主要對象。

這對應著美國炒作“產(chan) 能過剩論”非常重要的一重目的,那就是企圖用話語陷阱“綁架”盟友,將所謂“產(chan) 能過剩論”變成對中國的貿易武器。

今年4月4日,美國貿易代表戴琪就曾表示,美國和歐盟應該共同“糾正不利於(yu) 我們(men) 的市場動態的措施”。

實際上,從(cong) 2023年起,美國就開始了對盟友的挑唆。

為(wei) 了實施這一行動,在戴琪之前,美國政客早就開始了鋪墊。2023年7月,美國眾(zhong) 議院聽證會(hui) 的一份書(shu) 麵證詞就宣稱:

中國故意製造“產(chan) 能過剩”,並以低於(yu) 市場的價(jia) 格銷售產(chan) 品,以獲得市場份額並提升價(jia) 值鏈......一些先進技術 先在美國發明並商業(ye) 化,但中國強勁的經濟不僅(jin) 將美國和歐洲企業(ye) 擠出該 業(ye) ,還抑製了該 業(ye) 的創新。

由此,這份證詞提出建議,要協同美國的盟友增加對中國的貿易壁壘。

這些話,曲解了美國等西方國家曾經標榜的全球化發展模式。

對於(yu) 新能源汽車來說,新能源汽車產(chan) 業(ye) 不是產(chan) 能過剩,而是還差得很遠。

要實現全球零碳排放的目標,還需要更多的新能源汽車產(chan) 能作為(wei) 保證。

中國是世界第一大新能源汽車產(chan) 銷國,2023年,中國新能源汽車產(chan) 量為(wei) 958.7萬(wan) 輛,這一年,中國出口了120.3萬(wan) 輛新能源汽車——中國近90%的產(chan) 能,都在滿足國內(nei) 需求。這也意味著,對於(yu) 世界而言,中國在新能源汽車行業(ye) 的出口,是優(you) 質產(chan) 能、稀缺產(chan) 能。

譚主了解到,就像風電這樣的新能源,中國80%-90%左右的產(chan) 能,都是在滿足國內(nei) 市場的需求。這也充分說明,產(chan) 能不足並不光是新能源汽車行業(ye) 所麵臨(lin) 的問題,也是全球經濟綠色轉型所麵臨(lin) 的桎梏。

中金研究院的研究表明,要實現綠色轉型,首先要把“綠色溢價(jia) ”降到負值——要讓清潔能源的成本降到低於(yu) 化石能源的成本,市場才有動力去使用清潔能源。

而降低“綠色溢價(jia) ”的途徑,是發揮規模經濟效應。

新能源行業(ye) 之所以會(hui) 有規模經濟效應,和其行業(ye) 特性分不開關(guan) 係。

首先,新能源行業(ye) 的總投資中,設備投資占比高。氣電的設備成本占不到20%,煤電的設備成本占40%,而風電和光伏的設備成本都超過80%。

其次,新能源行業(ye) 的技術研發投入大。無論是研發投入占比,還是服務實際生產(chan) 的平均專(zhuan) 利申請數,新能源行業(ye) 都大大超過化石能源行業(ye) 。

最後,新能源行業(ye) 的發展依賴公共基礎設施建設。無論是特高壓線的建設還是儲(chu) 能配電,都需要公共基礎設施的支撐。

當前,把這三項做好,發揮出新能源行業(ye) 規模經濟效應的國家,隻有中國。

實際上,中國新能源產(chan) 業(ye) 的競爭(zheng) 力到底是怎麽(me) 來的,美國人心裏清清楚楚。

2023年12月14日,在美媒報道高峰中,一份觸達量很高的文章,是由美國戰略與(yu) 國際問題研究中心(CSIS)出具的萬(wan) 字研究報告。這篇報告是這樣說的:

中國並不是一夜之間成為(wei) 氣候技術巨頭的。當前的供應鏈分布是長期全球市場分工、國際合作以及企業(ye) 家精神的結果。此外,旨在吸引國內(nei) 外對目標行業(ye) 投資的政府政策創造了高度競爭(zheng) 的環境。因此,複製替代供應鏈是很難的。

或許正是因為(wei) 清楚地認識到中國新能源產(chan) 業(ye) 真正的競爭(zheng) 力所在,認識到跟中國在工業(ye) 生產(chan) 能力上的客觀差距,美國才發自內(nei) 心地感到焦慮。

更讓美國感到焦慮的是,中國跟歐洲作為(wei) 全球發展清潔能源的領頭羊,即便歐洲政界存在一些雜音和波動,但企業(ye) 、民間,以及研究機構一直保持著密切的交流。從(cong) 2021年起,奔馳、奧迪、大眾(zhong) 等歐洲企業(ye) ,不僅(jin) 紛紛在中國興(xing) 建新廠以擴大產(chan) 能,還與(yu) 中國的新能源汽車企業(ye) 達成了從(cong) 車機到軟件的深度合作。

歐洲聯盟駐華代表團近期發布的《中國與(yu) 歐盟關(guan) 係——綠色轉型》報告就顯示,綠色合作已經成為(wei) 中歐合作的重點領域。

中歐之間的綠色合作,無疑是美國推行的對華“去風險”的一大阻礙。

這也就不難理解,拜登政府為(wei) 什麽(me) 選擇在今年開始對中國智能網聯汽車進行所謂的“調查”,其實質就是在自家行業(ye) 競爭(zheng) 力遠遠跟不上市場需求的情況下,企圖通過這些“盤外招”來遏製和打壓中國先進行業(ye) 的發展。

其目的,在於(yu) 抓住中國最具優(you) 勢的一些方麵,集中唱衰,把中國的優(you) 勢演繹成“劣勢”、塑造成“威脅”,妄圖破壞我們(men) 發展的著力點,這樣的“攻心”套路,不可謂不陰險。

美國以為(wei) 製造這樣的“籌碼”,會(hui) 打消中國的信心,但他們(men) 這種行為(wei) ,何嚐不是在證明,我們(men) 幹對了呢?

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。