【藏北故事】班戈,人傑地靈的熱土

3000萬(wan) 年前,當特提斯古海翻卷著留戀的浪花向南退去,喀喇昆侖(lun) 山、岡(gang) 底斯山——念青唐古拉山便崛起於(yu) 高原的北部,不盡雄姿的千山萬(wan) 壑之中,留給我們(men) 的是千裏羌塘、是今天這星羅棋布的湖泊、是寬闊無際的草原……

我多次走過的藏北西部,是藏北高原的主體(ti) 部分。這片“世界屋脊的屋脊”格外遼闊,是一片沒有崇山峻嶺的純牧區。由於(yu) 藏北高原西高東(dong) 低呈傾(qing) 斜狀的地勢,致使這裏景致與(yu) 藏北東(dong) 部高山深穀和半農(nong) 、半牧區截然不同。

這片藏北最高地多為(wei) 戈壁和荒漠,比起藏北東(dong) 部,無論氣候和自然環境都是最為(wei) 惡劣、最為(wei) 艱苦,也是人煙最為(wei) 稀少的地方,甚至還有大片無人區,人類迄今為(wei) 止掌握的科學手段都無法將這裏改造成農(nong) 田和果園。

在藏北這片最蒼涼的地方,班戈是交通樞紐,往返西部的必經之地。班戈,藏語裏被稱為(wei) “吉祥保護神”,它因班戈錯而得名,其海拔4700多米。班戈縣原麵積約為(wei) 10萬(wan) 平方公裏。1978年,班戈縣色瓦區劃歸新成立的雙湖辦事處,1987年班戈縣新吉區統一鄉(xiang) 又劃歸申紮縣。至此,形成現在隻有約3萬(wan) 平方公裏的區域麵積。

這是班戈縣城北側(ce) 的“江龍瑪曲”小河。(唐召明2009年8月14日攝)

班戈縣城四周群山環抱,其低矮、高差不過百米的山坡上多為(wei) 風化裸露的岩石和沙礫。縣城北側(ce) 有條蜿蜒曲折、名叫“江龍瑪曲”的小河,小河流經之處形成的“綠洲”是人們(men) 洗衣、遊玩、曬太陽的好去處。

通常,如果從(cong) 班戈驅車向西,繼續走一天的路程就是尼瑪縣和申紮縣,如果向北走一天的路就是雙湖縣。這三地都距拉薩近千公裏。以前路況差,說起西部,就連那曲地區(現那曲市)的人都覺得遙遠。

2009年盛夏,我從(cong) 拉薩驅車前往班戈縣,發現這個(ge) 正在改建柏油路的交通樞紐,已發生著深刻的變化。

特別是當我看到牧民群眾(zhong) 騎著一輛輛打扮得花花綠綠的摩托車從(cong) 寬闊的公路駛過、看到路兩(liang) 邊一家家飄香的酥油茶館,更是感慨萬(wan) 分!

這是當時正在改建的納木錯至班戈縣油路(唐召明2009年7月28日攝)

從(cong) 納木錯到班戈縣新改建的柏油路全長170多公裏,總投資3.5億(yi) 元。它是藏中地區通往西部各縣乃至阿裏地區的一段重要公路。改建完成後,汽車從(cong) 拉薩市到班戈縣的500多公裏路程縮短到300多公裏,時間也從(cong) 10多個(ge) 小時縮短到6個(ge) 多小時。

在過去的30多年間,我幾十次奔向班戈草原,投入到它溫暖的懷抱。正如一首民歌中唱的那樣:“你初到羌塘,寂寞寒冷會(hui) 使你惆悵;一旦投入她的懷抱,草原變成溫暖的家。”是的,乍到班戈的印象確實如此,何止惆悵,有時簡直是恐懼。但是,當你走遍班戈的山山水水,邁進牧民的帳篷以後,才能了解它的真情與(yu) 偉(wei) 岸。

1987年嚴(yan) 冬,我初次來這裏采訪,就深受其寒冷無比的考驗和頭疼氣喘的折磨。白天,我走在街上,稍跑幾步心跳加快到每分鍾120多次,難受得不得了。好不容易熬到夜裏,10點以後發電機又不發電,躺在床上還無法在狂風掀動鐵皮房頂的“咣、咣……咣”聲中入睡。到了第二天,腦袋便像是被萬(wan) 把鋼針紮了似的疼痛難忍。後來,由於(yu) 采訪的需要,我多次從(cong) 班戈走進雙湖、尼瑪和申紮三縣。對它的了解多了,感情上的聯係很快增強了生理的適應性,說來奇怪,高原反應也減輕了。

前兩(liang) 年,我隨北京建藏援藏工作者協會(hui) 捐贈高原撿拾車誌願小組再次來到班戈縣。當我漫步縣城街頭時,發現自己所熟悉的那排上世紀六十年代所興(xing) 建、兩(liang) 側(ce) 寫(xie) 有“工業(ye) 學大慶、農(nong) 業(ye) 學大寨”楹聯的延安窯洞式石房早已被拆除,而變成了裝上空調的排排藏式新房。剩下的僅(jin) 有那座由漢族老木匠李恩義(yi) 在上世紀六十年代所建造的大禮堂。

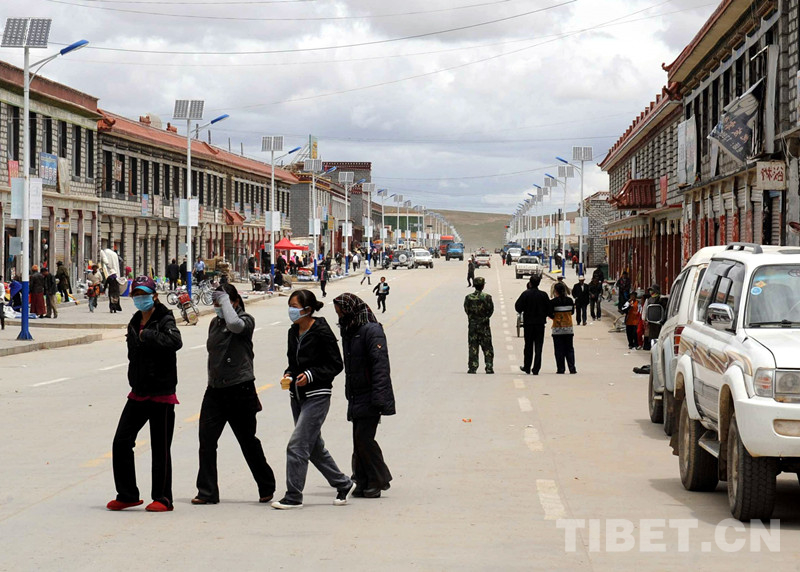

這是由中國石化援建的班戈縣城新貌(唐召明2008年7月13日攝)

2003年,過去“雨天一路泥,雪天一路冰,晚上一路黑”的班戈縣城街道,在中國石化援助下,修建了吉江紮西路和幸福路。從(cong) 土路變成兩(liang) 條寬闊整齊水泥路的兩(liang) 邊,還安裝了太陽能路燈。每當華燈初上,街道兩(liang) 旁整齊排列的幾十盞路燈,猶如兩(liang) 條黃龍盤旋在縣城中央,伸向遠方。

這是班戈縣城有路燈照明的新街道(唐召明2009年8月16日攝)

在我的心中,班戈縣既是藏北西部開始的交通樞紐,也是人傑地靈的熱土。在這片嚴(yan) 酷、蒼涼的土地上,一批批藏漢族幹部和群眾(zhong) 克服高寒缺氧等困難,勇敢、頑強地工作、生活和勞動著,與(yu) 大自然進行著最為(wei) 壯觀和最值得歌頌的抗爭(zheng) 。

這是時任班戈縣縣委書(shu) 記巴塔(左)與(yu) 該縣脖子下切除巨大腫瘤、剛從(cong) 北京治療回來的牧女斯求卓瑪交談(唐召明2011年8月16日攝)

2011年,我所采訪的班戈縣縣委書(shu) 記巴塔,是一位年齡不到40歲、思想十分活躍、敢於(yu) 開拓的人物。巴塔是獨生子女,但他13歲時就離開父母和家鄉(xiang) ,開始獨立生活。他先後在天津紅光中學、武漢司法學校、中央民族大學讀書(shu) ,研究生學曆。

有一次,巴塔在班戈縣的工作中遇到車禍,六根肋骨摔斷,肩胛骨斷為(wei) 三截,在醫院住院四十多天。傷(shang) 未痊愈,便投入到緊張的工作之中。現在,巴塔擔任西藏自治區團委書(shu) 記,我們(men) 仍然保持著金子般的友誼。

這是時任班戈縣中學校長胡蓉(右)和副校長駱正軍(jun) (左)在交流教學經驗。兩(liang) 人在1980年分別從(cong) 湖南大學和湖南師範學院畢業(ye) 後,來到班戈縣任教(唐召明1987年攝)

1987年,我所采訪過的班戈縣中學校長胡蓉和副校長駱正軍(jun) ,1980年分別從(cong) 湖南大學和湖南師範學院畢業(ye) ,自願報名來到班戈縣任教,在這裏一幹就是10多年。

這是時任比如縣副書(shu) 記、常務副縣長程令文在接待記者采訪拍攝比如縣(唐召明2014年7月8日攝)

2009年,我所采訪過的班戈縣副縣長程令文,是一位畢業(ye) 於(yu) 西藏農(nong) 牧學院獸(shou) 醫係的漢族幹部,1993年來到班戈縣獸(shou) 防站工作,後與(yu) 分到縣裏的河南籍女機要員張俊葉結婚。這位山東(dong) 幹部在那曲安了家,講一口流利的藏語,習(xi) 慣了牧區生活,把兒(er) 子交給河南老家的嶽父、嶽母照顧。

程令文留給我最深印象的是他那明顯的高原紅細胞增多症,呈紫色的“多血麵容”。我後查閱醫學書(shu) 籍獲悉,高原人紅細胞易增多,主要起始於(yu) 機體(ti) 對長期低氧環境的生理反應。紅細胞適當增多,能使機體(ti) 在低氧環境下的供氧與(yu) 耗氧得到平衡,是機體(ti) 對低氧環境下的一種代償(chang) 性適應。反之,若不能維持體(ti) 內(nei) 氧的消耗,就會(hui) 引起紅細胞的持續增生,容易出現血液粘稠度增高等病理現象。

這是時任班戈縣副縣長的李正斌看望曾罹患巨大腫瘤的牧女斯求卓瑪,為(wei) 她送去糧油等慰問品(唐召明2012年8月3日攝)

2013年,我所采訪的班戈縣副縣長李正斌,是一位“獻了青春獻終身,獻了終身獻子孫”的老西藏的後代。他的妻子和女兒(er) 一直居住在四川農(nong) 村老家,他一人在班戈“單身”了20多年,上不能孝敬父母,下不能教育子女。提起李正斌的父親(qin) 李恩義(yi) ,當地幾乎無人知道,但要說起“李木匠”,卻家喻戶曉,無人不知。

早在1986年就退休回老家的“李木匠”,至今仍被當地人所熟知、所懷念。那不僅(jin) 僅(jin) 是因為(wei) 他為(wei) 當地建了多少房子、打造了多少家具,更重要的是他與(yu) 當地群眾(zhong) 共患難,心心相印了27個(ge) 春秋,建立了深厚的友誼。

1959年時的班戈縣缺少技術人才,有手藝的人都不願意來這片高寒缺氧的地方,而“支邊”來的四川小夥(huo) 子李恩義(yi) 卻不怕。他先來到班戈縣“382”硼砂礦挖硼砂,後到鄉(xiang) 村裏幹雜活。他除木匠活外,還會(hui) 鐵匠活、蓋房子,一時間成了當地的全能型人物。

當地幹部群眾(zhong) 說:“‘李木匠’手藝高,沒架子,隻要提出要求,沒有他幹不了的活。”從(cong) 上世紀60年代直到80年代,班戈縣各區鄉(xiang) 的土坯房屋不僅(jin) 是“李木匠”帶人建造,包括縣城至今仍在使用的木質結構的大禮堂,也都是“李木匠”帶人一手修建。此外,他還打造了許多門窗、裝修了許多房屋,並打造了數不清的辦公桌椅。

近兩(liang) 年,我所采訪過的班戈縣縣委書(shu) 記潘剛平,他的祖籍在陝西,卻認為(wei) 自己是土生土長的那曲人。那是因為(wei) 1979年8月,尚在幼年的潘剛平就隨父母來到那曲。從(cong) 此,他40餘(yu) 年人生歲月,便與(yu) 這片草原再也沒有分開過。他和妻子現在一人在那曲市工作,一人在班戈縣工作,把孩子寄養(yang) 在老家。

在藏北乃至整個(ge) 西藏,像程令文、李正斌、潘剛平這樣的漢族幹部還有很多。他們(men) 也渴望家庭歡聚,也需要天倫(lun) 之樂(le) ,但他們(men) 親(qin) 情再重,也重不過使命責任。他們(men) 有的單身一人在西藏工作,與(yu) 親(qin) 人相隔千山萬(wan) 水;有的夫妻均在西藏工作,有了孩子隻好送回老家請父母、親(qin) 戚代養(yang) 。但他們(men) 舍小家顧大家、在犧牲個(ge) 人利益和家庭幸福的同時,卻在當地實現著人生的最大價(jia) 值。這既是西藏的傳(chuan) 奇,也是藏北的傳(chuan) 奇,更是班戈的傳(chuan) 奇。(新利平台 文、圖/唐召明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【藏北故事】尋藥藏北:冬蟲夏草

2009年盛夏,我來到藏北首府那曲鎮,恰逢這裏正舉行“羌塘恰青賽馬藝術節”。[詳細] -

【藏北故事】公覺紮朗,一位開發藏北無人區的勇士

因緣際會,2019年9月29日,作為北京建藏援藏工作者協會向西藏自治區捐贈高原撿拾車的誌願者,我和新利平台記者陳衛國利用在拉薩的機會,敲開了公覺紮朗的家門。[詳細] -

【藏北故事】當你熟悉了它的時候,它就變成了可愛的家鄉

有首藏北民歌這樣唱道:“遼闊的羌塘草原嗬,當你不熟悉它的時候,它是如此那般的荒涼;當你熟悉了它的時候,它就變成了可愛的家鄉……”[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信