驚悉陳慶英老師驟然離世,感覺到一種特別的空寂和悲痛。前塵如夢,而諸般纏綿自有難以忘懷者,思緒萬(wan) 千,夜不能寐。追憶點點往事,仿如昨天,而歲月不居,似乎隻是一轉眼的工夫,就走過了幾十年的光陰。

早在40年前,我就與(yu) 陳老師結識了。1982年,我留校在中央民族學院藏族研究所工作,這是學校新建的研究機構,陳老師是1981年進所。那些年,我們(men) 都是獨自在京,自然來往很多。他喜歡開夜車,白天幾乎都會(hui) 到我們(men) 的集體(ti) 宿舍聊上一陣,天南海北,無話不談,藏族曆史研究是主要的話題。我見過他把酒言歡,激情勃發之際,也見過他落筆疾書(shu) ,凝神專(zhuan) 注之時。他不喜誇誇其談,但是談起學術,眼中則炯炯有神。還記得他與(yu) 幾個(ge) 所裏的同事從(cong) 薩迦寺調研歸來,神采飛揚的報告,很好地詮釋了何為(wei) “文本參考與(yu) 田野調查齊現,學術研究與(yu) 現實關(guan) 懷並舉(ju) ”。

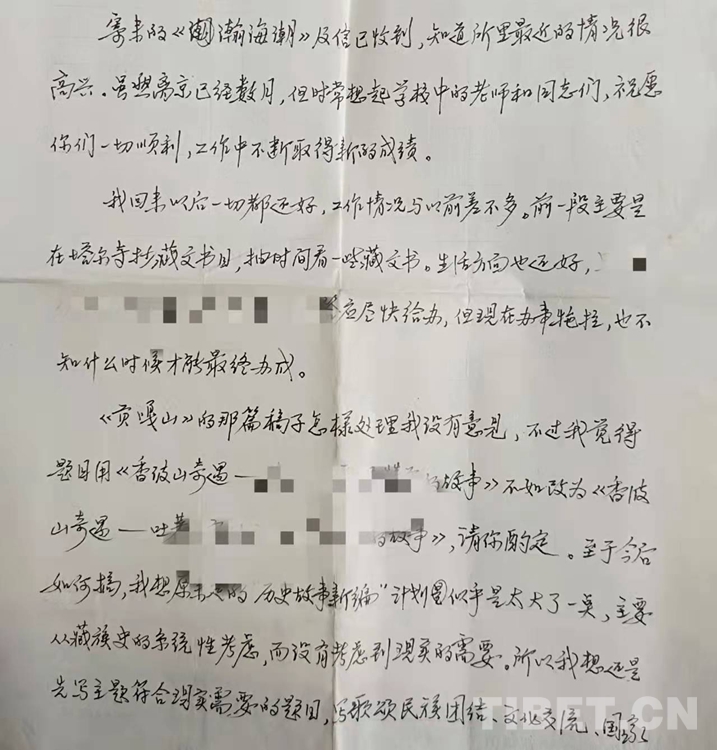

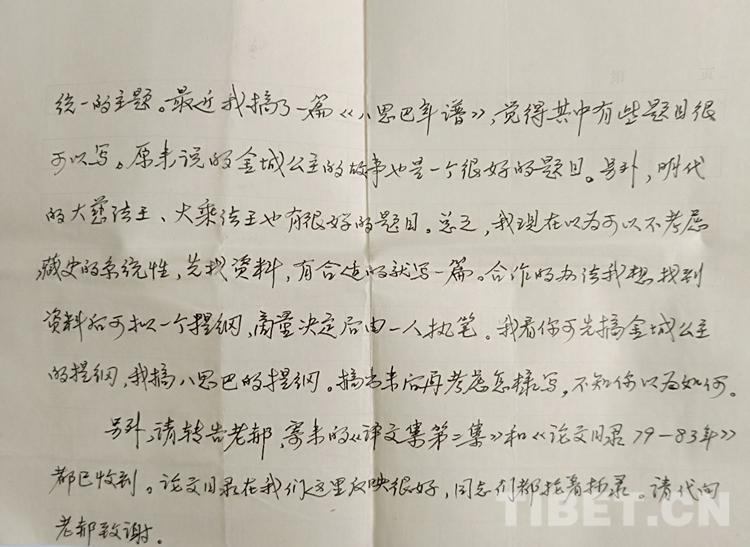

記得我大學畢業(ye) 剛到新單位,人生地不熟,加之原來沉浸在“文學夢”中,現在陡然轉到藏族曆史研究,所謂基礎不牢地動山搖,困惑加不適,可想而知。陳老師在聊天中得知我的情況後,談到文史不分家,自己對文學也很有興(xing) 趣,與(yu) 青海《瀚海潮》編輯很熟悉。這樣,我遇到一個(ge) 學識淵博的良師益友,聆聽指教,何其難得。在陳老師的鼓勵和幫助下,我在惶惑中嚐試把曆史與(yu) 文學結合起來,與(yu) 他合作發表了曆史故事新編《長安和親(qin) 》《香波山奇遇—吐蕃聶墀讚普的故事》等,平穩地完成了專(zhuan) 業(ye) 變動的過渡期。後來,他離開中央民族學院到青海社會(hui) 科學院工作,我們(men) 之間仍堅持信件往來,得到他很多幫助。每一次通信,我們(men) 談得最多的都是學術。在某次回信中,他談及下一步合作的工作,特別提到“至於(yu) 今後如何搞,我想原來定的曆史故事新編計劃似乎是太大了一點。主要從(cong) 藏族史的係統性考慮,而沒有考慮到現實的需要。所以我想還是先寫(xie) 主題符合現實需要的題目,寫(xie) 歌頌民族團結、文化交流,國家統一的主題。最近,我搞了一篇《八思巴年譜》,覺得其中有些題目很可以寫(xie) 。原來說的金城公主的故事也是一個(ge) 很好的題目。另外,明代的大慈法王、大乘法王也有很好的題目。總之,我現在認為(wei) 可以不考慮藏族史的係統性,先找資料,有合適的就寫(xie) 一篇。合作的辦法我想找到資料後,可擬一個(ge) 提綱,商量決(jue) 定後,由一人執筆。我看你可先搞金城公主的提綱,我搞八思巴的提綱,搞出來後再考慮怎樣寫(xie) ,不知你以為(wei) 如何。”

圖為(wei) 上世紀80年代,陳老師的一封信(喜饒尼瑪提供)

從(cong) 短短的通信中可見,他的認識與(yu) 格局是何等高遠。

陳慶英老師著書(shu) 立說,成果豐(feng) 厚,為(wei) 人忠厚謙遜,為(wei) 師誨人不倦。當年在藏學所,我開始科研嚐試的論文從(cong) 選題到完稿都得到了他不厭其煩的幫助。

後來,我們(men) 雖不在一個(ge) 單位,機緣巧合,見麵的機會(hui) 並不少,請教的機會(hui) 也很多。1996年,陳老師到中央民族大學擔任博士生導師,參加學生的複試、開題、答辯,再加上我們(men) 同為(wei) 中國藏學研究中心學術委員會(hui) 曆史組委員。有段時間,我們(men) 還一起參加北京市政協的一些會(hui) 議,私底下接觸也很多。他是一個(ge) 穩重謙遜睿智的長者,經常是話雖不多,但總是一針見血,直指關(guan) 鍵處,讓人豁然開朗。藏學研究院的同學說陳老師的評論不惱不怒,溫文爾雅,卻引經據典,恰如其分,循循善誘,事半功倍。

在後來持續的研究中,我曾多次向陳老師請教。他對我選擇民國時期的西藏地方作為(wei) 研究對象,頗為(wei) 讚同,並告誡要“咬定青山不放鬆”。他經常給我提供一些新的研究信息,提出建議,給予我很大的幫助。如他認為(wei) 雍和宮堪布貢覺仲尼是個(ge) 值得關(guan) 注的曆史人物,“你已經有了研究,應該繼續深入”,還專(zhuan) 門提供了一些資料。後來,他寫(xie) 了一篇相關(guan) 文章,草稿初成即發來讓我先睹為(wei) 快。他的文章思路開闊,視角獨到,以點及麵,讀來頗有啟迪。

40年來,他一直是我身邊倍感溫暖的長者。他不僅(jin) 僅(jin) 是教人做學問,更是教我為(wei) 人之道,樸素厚實,真誠而不偽(wei) 飾。如他在台灣地區講學時,曾激動地專(zhuan) 門發來電子郵件,叮囑我一定要爭(zheng) 取機會(hui) 去一段時間,親(qin) 眼見見那些第一手的檔案,對我的研究必定有特別的幫助。還有一次,他提到“我前不久參加匿名評審一篇文章,裏麵很多地方參考了你的文章,卻沒寫(xie) 出處,我提了意見。但是,發表時好像還是沒有明顯修改。年輕人也不容易,我已經批過了。這種事,我遇得多了,不必在意”。其寬厚善良足見,如春風化雨,潤物無聲。

人事代謝,必有去故之悲。“離恨恰如春草,更行更遠還生。”尊敬的陳老師一路走好!(新利平台 特約撰稿人/喜饒尼瑪 )

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。