【藏北故事】留在心中的歌:“聖湖”納木錯科考日記

自古以來,人們(men) 用數不清的詩篇稱頌南國的桂林山水和東(dong) 海之濱的西子湖。殊不知,令許多人望而卻步的藏北高原上,也有一顆璀璨的明珠,它就是世界上海拔最高的“聖湖”納木錯。

近年來,西藏納木錯等著名湖泊和冰川、河流,因為(wei) 青藏高原的科考活動,再度引起人們(men) 的關(guan) 注。這讓我不由得想起20年前在藏北高原進行科考的一些往事。

那是2001年初夏,我跟隨“藏北高原無人區科考團”來到科考第一站“聖湖”納木錯。

這次為(wei) 期一個(ge) 月的大規模綜合性科學考察活動是經西藏自治區人民政府批準、藏北高原無人區科學考察團組委會(hui) 組織實施的,對藏北高原無人區自1998年進行第三次綜合性科學考察中的一次最大活動。

這項跨世紀的科學考察,主要目的是探測20多萬(wan) 平方公裏、平均海拔5000多米無人區的奧秘,為(wei) 保護、經營好這塊世界上最大、最奇異和最接近原始狀態的處女地提供更為(wei) 準確、科學的資料。

我們(men) 這支隊伍包括了十多位地礦、考古、文物、曆史、岩畫、動植物、藥劑等多學科的藏漢族專(zhuan) 家。

從(cong) 拉薩去納木錯,海拔 5190米的那根拉山口是必經之處。站在山口,回頭是白雪皚皚的雪峰,遠看是美麗(li) 而又聖潔的藍瑩瑩湖水。

這是猶如“藍寶石”的納木錯西北岸美景(唐召明2015年5月20日攝)

納木錯在藏語裏是“天湖”的意思。它的湖麵海拔高度為(wei) 4718米,比南美玻利維亞(ya) 高原上的“的的喀喀”湖麵高出900米,世界上還沒有一個(ge) 大湖超過它的高度。

據科學考察,它是由新生代第三紀喜馬拉雅運動凹陷而成。第三紀末和第四紀初古納木錯麵積很大,在一萬(wan) 年以來的全新世,西藏氣候逐漸變得幹燥起來,湖水蒸發,麵積縮小。從(cong) 現存的三道古湖岸線來看,湖水共下降80米,原來的湖心島逐漸變為(wei) 現在的半島。

據最新測定,納木錯湖麵總麵積為(wei) 2026平方公裏,是我國第三大鹹水湖。按當今的行政區劃圖來看,其約三分之二的湖麵在那曲班戈縣,三分之一的湖麵在拉薩市當雄縣。

6月初夏,納木錯仍然充滿寒意。不過,湖麵上的斑頭雁、天鵝、棕頭鷗、黃鴨卻不畏嚴(yan) 寒,或嬉戲於(yu) 湖麵,或翻飛於(yu) 藍天,給納木錯帶來了勃勃生機。

應當感謝大自然這位功法無量的造物主,清澈透明的納木錯深藏在西藏腹地,像一麵瑰麗(li) 的寶鏡平鋪在大草原上。湖的南麵是綿延的念青唐古拉山,白雪皚皚,朦朦朧朧,披著一層神秘而迷人的麵紗。藍天、白雲(yun) 、雪山,清晰地倒映在湖水中。湛藍的天空、巍峨的雪山、遼闊的草原、浩渺的納木錯成為(wei) 美妙和諧的一體(ti) 。

傳(chuan) 說,納木湖的水源是天宮禦廚的瓊漿玉液,它被天宮神女當作一麵絕妙的寶鏡。實際上,納木錯的水來自海拔7111米高的念青唐古拉山上的冰雪。

神秘的藏北高原,山山水水到處都有一層神秘的色彩,號稱“聖湖”的納木錯更不例外。

納木錯東(dong) 南麵有一深入湖心的半島,即紮西多島。它的麵積10多平方公裏,由石灰岩構成。因為(wei) 年長日久的溶蝕作用形成了許多峰林、溶洞、天生橋、石柱等岩溶地貌,多彩多姿。

在藏北高原古老的神話裏,納木錯和念青唐古拉是生死相依的夫妻,是藏北牧民傳(chuan) 統精神生活裏的“神山”和“聖湖”。

這是納木錯紮西多島的迎賓石柱景觀(唐召明2001年攝)

科考人員登上納木錯的紮西多島,首先映入眼簾的是兩(liang) 座15米多高、直徑約有10米粗的巨大石灰岩溶柱。

相傳(chuan) ,這兩(liang) 根石柱是蓮花生大師和妻子措吉越西在歡迎遠方的來客,也被人們(men) 稱為(wei) “迎賓石柱”。

牧民們(men) 說,念青唐古拉和納木錯在藏北神界裏一個(ge) 是國王,一個(ge) 是王後。那座低於(yu) 主峰的雪山是它們(men) 的小兒(er) 子,被稱為(wei) “小唐拉”。

在當地向導的帶領下,科考人員接著考察了納木錯“浴門”。所謂“浴門”,就是固定洗澡的地方。按照當地習(xi) 俗,相傳(chuan) 在“浴門”洗浴會(hui) 將罪惡洗淨,長壽吉祥。

這是納木錯北岸的小島石柱和念青唐古拉山主峰及湖水構成了一道美麗(li) 的風景線(唐召明2012年8月4日攝)

納木錯有兩(liang) 個(ge) “浴門”,即嘎爾拉莫東(dong) 浴門和紮西多浴門。紮西多浴門在紮西多島的西段。那湖邊層層疊疊的岩石光滑如鏡,藏族先民在這“浴門”上壘起一人多高的煨桑台。台上飄著縷縷青煙,煨桑台上下和周圍掛滿五顏六色的經幡,與(yu) 碧藍的湖水融為(wei) 一色,整個(ge) 場景令人肅然起敬。

朝拜“聖湖”的人來此沐浴,先將一條潔白的哈達拋入湖中,如果哈達立刻沉入水底,便視為(wei) 大吉大利;反之則認為(wei) 不吉利。這是藏北牧民世代流傳(chuan) 下來的習(xi) 俗。

納木錯還有一種祭祀水族“魯”的傳(chuan) 統儀(yi) 式。凡前往“聖湖”朝拜的人們(men) ,大都隨身攜帶“魯本”。所謂“魯本”,就是一種口小腹大的小陶罐,上麵畫有各種吉祥圖案,內(nei) 裝五穀和寶石等物。

牧民群眾(zhong) 認為(wei) ,“魯”即是財富之王,又是小氣之神。隻有人們(men) 虔誠祭祀,他們(men) 才肯把財運降給人間。還認為(wei) ,其首領居住在“聖湖”之中。因此,人們(men) 為(wei) 了討好水族中的權貴者“魯王”,故將“魯本”千裏迢迢地送入湖裏。

隨著歲月的變遷,人們(men) 為(wei) 了攜帶方便,已將原來的小陶罐“魯本”改成了緞布袋。把所謂寶瓶裏的內(nei) 容裝在一個(ge) 小巧精致的綢緞袋中,代替“魯本”投向湖裏。

這是科考人員在對一處洞穴岩畫進行考察拍照(唐召明2001年攝)

此外,紮西多島還有不少繪製在溶洞壁上的岩畫。紮西多島的兩(liang) 處洞穴岩畫,洞深均為(wei) 3米左右,洞壁曾被湖水衝(chong) 蝕得十分光滑。在這光滑的洞壁上用棕紅色礦物顏色繪製的各種圖像,內(nei) 容及題材十分豐(feng) 富,有鷹、虎、犛牛、藏羚羊、舞蹈、狩獵征戰,枝狀植物、佛塔、日月圖像、宗教符號等。

我們(men) 先考察納木錯東(dong) 岸的紮西多島洞穴岩畫,然後又考察納木錯西岸的其多山洞穴岩畫。

這是科考人員在對一處洞穴岩畫進行考察(唐召明2001年攝)

在考察其多山腰上的三處普布紮日岩畫時,我們(men) 看到這裏最大的岩洞寬約4米,高約3米,深2米多,岩畫用棕紅色和黑色礦物顏料當塗料繪製而成。內(nei) 容主要為(wei) 鵬鳥、盤羊、馬、犛牛、鹿、藏羚羊,另有人物騎馬放牧、狩獵,枝狀植物、藏文字體(ti) 、佛教建築等。特別要提及的是這裏用黑色顏料作畫在我國岩畫中十分罕見。

這是在一處洞穴岩畫前來朝拜的牧民群眾(zhong) (唐召明2001年攝)

這些岩畫均屬於(yu) 新石器時代至唐時期的洞穴岩畫,以其遊牧、狩獵等特有的內(nei) 容富有魅力地反映了高原人類社會(hui) 的童年,盡管他們(men) 不可避免地帶有某些幼稚與(yu) 粗糙,然而卻表現出一種生動、樸實、富於(yu) 幻想的色彩。

這是科考人員在納木錯紮西多島考察中所發現的胡兀鷲(唐召明2001年攝)

此外,我們(men) 還在紮西多島首次發現了青藏高原特有的珍禽胡兀鷲。被稱為(wei) 青藏高原衛生“清道夫”的胡兀鷲以動物屍骨為(wei) 食。胡兀鷲在西藏隻有千隻左右,屬國家瀕危物種,過去隻有在西藏西南部時有發現,而在藏北高原是第一次發現。

西藏大學化生地係藏族副教授次仁介紹說,由於(yu) 胡兀鷲孵化期長達半年,每窩又隻產(chan) 一至兩(liang) 枚,加上雛鳥出殼時又在“三九”隆冬,所以繁殖率很低。這次胡兀鷲在藏北高原的發現,將會(hui) 對胡兀鷲生活習(xi) 性和繁殖規律的研究帶來深遠的影響。

他還說,納木錯紮西多島離拉薩200多公裏,交通便利,這有利於(yu) 我們(men) 對胡兀鷲的觀察和研究,一旦掌握了胡兀鷲的繁殖規律,就能保持和提高胡兀鷲的繁殖率,這對於(yu) 藏北乃至西藏清除動物屍骨和促進環境保護都將會(hui) 帶來很大益處。

在納木錯西部的普布紮日山,我們(men) 還發現了一群分布於(yu) 喜馬拉雅山脈及我國西部正在飛翔的六隻雪鴿。

這是黃昏時的納木錯美景(唐召明2001年攝)

晚上9點多,當我們(men) 回到納木錯湖邊簡易的小店休息時,隻見夕陽給遠處的念青唐古拉山脈抹上一道極其瑰麗(li) 的金色,湖水越發湛藍,一切仿佛都在畫中。我即刻拿起相機衝(chong) 出房門,聽到動靜的遊客們(men) 也紛紛出來,競相舉(ju) 起相機拍下這難得的美麗(li) 瞬間……(新利平台 文、圖/唐召明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【藏北故事】留在心中的歌:難忘藏北這片“精神高地”

自30年前我從西藏調到北京,從身體到心靈,一直沒有中斷和西藏的聯係。我先後幾十次進藏,其中一半多時間是來到“世界屋脊的屋脊”藏北高原采訪。 [詳細] -

【藏北故事】留在心中的歌:西方科學家夏勒,數闖羌塘護精靈

“萬物精靈在這裏繁衍生息,大美羌塘,我把你深情歌唱……”不久前,當我聽到這首新創的《大美羌塘》歌曲時,不由得想起西方科學家夏勒博士數闖羌塘(藏北)來守護藏羚羊的感人故事。[詳細] -

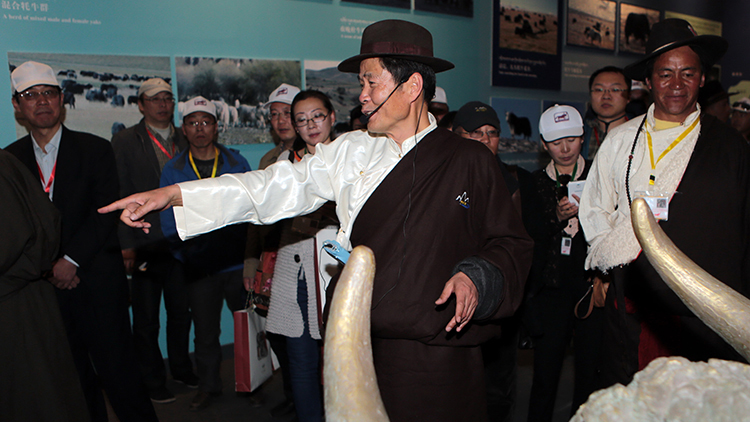

【藏北故事】留在心中的歌:吳雨初與犛牛的不老情

西藏犛牛博物館創館館長、現榮譽館長吳雨初在活動中向博物館捐贈了一件自己珍藏的玉石犛牛作品。這讓我不由得想起他與犛牛一生結緣的許多感人故事。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信