年輕時的九世班禪(圖片由喜饒尼瑪提供)

1923年11月,九世班禪出走內(nei) 地。在內(nei) 地耳聞目睹的一切,使他清楚地認識到,隻要祖國大地戰亂(luan) 綿延,藏事的解決(jue) 就無從(cong) 談起。他遂竭盡心力,毫不氣餒,大聲呼籲“以博愛群生之旨,發存亡與(yu) 共之言”,反對內(nei) 戰,反對分裂,謀求建立一個(ge) 統一而強大的祖國。九世班禪正是以行動把自己與(yu) 國家的安危緊緊連在一起,為(wei) 國家民族的利益鞠躬盡瘁。無論是西邊尼泊爾軍(jun) 犯境,還是東(dong) 北日本帝國主義(yi) 發動侵略戰爭(zheng) ,他都勇敢地站出來,積極投身於(yu) 反帝愛國行列之中。中央政府對他的愛國行為(wei) 頗為(wei) 讚賞,先後委任他為(wei) 國民政府委員、西陲宣化使等職。以後,又被封為(wei) “護國宣化廣慧大師”。

“護國濟民”印章為(wei) 金質龍鈕。1934年班禪被選為(wei) 國民政府委員時,政府要員的贈品(圖片由喜饒尼瑪提供)

九世班禪到內(nei) 地後,始終掛念著西藏地方。1935年3月,九世班禪致函蒙藏委員會(hui) 委員長,除陳述藏案近況,宣化步驟及建設計劃外,特地提出了四點回藏計劃。他表示“衛藏交涉,大體(ti) 就緒,輕騎回藏,亦無不可”,但有關(guan) 西藏地方的一些具體(ti) 問題尚未解決(jue) ,“有負班禪傾(qing) 誠祖國,民族共和之初誌”。因此,希望政府“早定方針,以期解決(jue) ,而免久懸”。他把回藏看成了與(yu) 祖國統一相連的大事,而非個(ge) 人之事。

1935年6月18日,國民政府行政院217次會(hui) 議作出三項決(jue) 定,主要內(nei) 容為(wei) :一、班禪回藏經費準撥100萬(wan) 元;二、準其酌帶衛隊官兵500;三、根據清朝慣例,由中央簡派得力大員護送。

1937年6月,青海湟源,九世班禪一行,渡通天河,翻越海拔5000米的巴顏喀拉山,人煙絕跡,雖時值盛夏,冰雪仍撲麵而來。前後曆經一個(ge) 多月方抵達玉樹,這裏“地方甚小,隨從(cong) 又眾(zhong) ,事實上不能久住”。

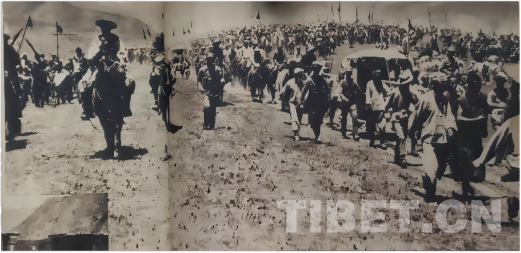

九世班禪回藏,沿途群眾(zhong) 爭(zheng) 相慕拜(圖片由喜饒尼瑪提供)

1937年8月18日,九世班禪離開玉樹,西進至離西藏更近之拉休寺。

眾(zhong) 所周知,此時的中國大地正在經曆一場血與(yu) 火的較量,抗日呼聲響徹全國。中央政府正集中一切力量抵抗日本帝國主義(yi) 的侵略,但更重要的則是,英國鼓動西藏地方極力抵製九世班禪回藏。蔣介石正依賴英美等西方國家提供各種援助,不敢因西藏事務開罪英國。因此,支持九世班禪回藏的態度有了轉變。

8月19日,國民政府行政院“第三二五次會(hui) 議決(jue) 議,‘抗戰期間,班禪應暫緩入藏,先暫駐政府指定地點。’除電飭趙專(zhuan) 使守鈺轉告,並函達軍(jun) 事委員會(hui) 及重慶行營查照,及令行外交部外,合行令仰知照。此令。”對此,蒙藏委員會(hui) 的說明是“抗戰期間,中英關(guan) 係,必須顧慮,儀(yi) 仗隊入藏,恐起糾紛。班禪如必入藏,則須俟藏方有確實回音,且派隊到境相接,一切妥善後,方可決(jue) 定。”可見,國民政府提出和平進藏的意見,確有華北戰火已燃,一旦西陲再起釁端,進而影響盟國關(guan) 係之慮。

深明大義(yi) 的九世班禪在得知這一消息後,震驚之餘(yu) ,不無激動地表達了自己的心願,“班禪決(jue) 不舍中央官兵入藏,亦不願入藏後受藏政府限製而疏遠中央”,並電中央表示服從(cong) 。但是,出走內(nei) 地十四年,現在已到了家門口,九世班禪的屬下不忍就此罷休,乃於(yu) 9月1日再次與(yu) 西藏地方政府及三大寺代表磋商,並作了較大讓步,如同意儀(yi) 仗隊官兵到藏休息5月後即行撤退等。可是噶廈中少數人的真正目的是阻撓“傾(qing) 心內(nei) 向”的班禪大師回藏,因此條件更趨苛刻。9月25日,自恃有英國人撐腰的西藏地方噶廈回電除再次縮短儀(yi) 仗隊在藏休息時間為(wei) 兩(liang) 月外,還要求原道撤回,並提出行轅及儀(yi) 仗隊到藏後,須服從(cong) 噶廈命令。九世班禪接電後,立即向中央表明態度,“寧願犧牲個(ge) 人,力全大局,不願中央威信陷於(yu) 隳墮,即遵院令,暫緩西行,以待將來”。同時提出住地、經費及將來入藏保障等三項要求,隨即於(yu) 10月8日離開拉休寺,12日重返玉樹。

青海玉樹成了九世班禪人生的最後歸宿。

生命倒計時走向最後的日子,九世班禪依舊忙碌。“特捐法幣三萬(wan) 元並購救國公債(zhai) 二萬(wan) 元用作抗戰之需,聊盡報國之心”;“全麵抗戰兩(liang) 月以來,已予敵人以嚴(yan) 重之打擊,捷音頻傳(chuan) ,遐邇興(xing) 奮,班禪身阻西疆,心係南天,布施青康各大寺高僧設壇誦經祈禱我軍(jun) 勝利”;“大師捐助前方抗戰將士醫藥費三萬(wan) 元”;“捐助傷(shang) 病難民募捐團體(ti) 各一千元”;“自抗戰以來,除分飭附近各寺僧虔誦消災挽劫各經外,大師亦晨夕默誦,未嚐稍懈”;“聞內(nei) 蒙各盟旗紮薩王公貝子有受日人唆使,組織自治政府之說。乃以數年師徒感情,兼求施主福祉,敦勸各族王公,擁護祖國,力圖同意,勿自投日寇懷抱,致終遭宰割”;“領導蒙眾(zhong) ,團結抗敵,聽命中央,以求最後之勝利”;“大師以滬晉淪陷,內(nei) 蒙亦組織自治偽(wei) 政府,首都遷川,西陲更形重要”;“命草漢藏文告西陲民眾(zhong) 書(shu) ”。

所有的事項都是圍繞“捐助前方”“團結抗敵”“抗戰勝利”“擁護祖國”這些關(guan) 鍵詞展開的,由此可以看出九世班禪在內(nei) 地上弘下化十五年的主題。在他生命中倒數第十天時,他依然關(guan) 心上海的淪陷,依然焦慮山西的淪陷,依然憂忡內(nei) 蒙古的形勢,隻要“一聞捷訊,則色然喜”。“大師憂國之切,謀國之忠,誠有令人銘佩而不能或忘者”,他鮮明表態:“勸民眾(zhong) 團結,群固後方,以完成抗戰建國大業(ye) 。”

1937年11月4日,室外,北風呼嘯,大雪紛飛,滴水成冰。

九世班禪飲食難進,每食即吐,左肋劇疼,不能安臥,且日趨嚴(yan) 重。在古廟昏暗的油燈下,九世班禪強撐著病體(ti) ,鄭重地開始交代遺囑。他孱弱的身體(ti) ,因為(wei) 不停地咳嗽而劇烈地顫抖著,嘴裏說出的每一個(ge) 字幾乎都被咳嗽聲打斷……

據國民政府特派護送班禪大師回藏專(zhuan) 使趙守鈺電稱“班禪大師月前忽患哮(喘),胸部疼痛。當經延醫調治……最近胸痛已止,但兩(liang) 腿複浮腫及膝兩(liang) 手腕亦微腫。據本署醫官診斷,恐係肝癌,未可輕視。正電各方覓請名醫趕玉診治。”

1937年12月1日淩晨2時50分,九世班禪在與(yu) 西藏鄰近的青海玉樹結古寺甲拉頗章圓寂,終年僅(jin) 54歲。

眾(zhong) 僧長跪,悲痛難已,哭聲動地。寺廟內(nei) 外籠罩在一片悲戚中。為(wei) 了國家,把槍支彈藥“獻予中央,共濟國難”,是九世班禪為(wei) 國操勞的最後遺言。

不日,遵照九世班禪遺囑,所部大批槍支開始登記造冊(ce) ,準備辦理移交儀(yi) 式。

伴隨著抗日戰爭(zheng) 的槍炮聲,九世班禪的遺囑永遠留在了曆史的記憶中:

餘(yu) 生平所發宏願,為(wei) 擁護中央,宣揚佛化,促成五族團結,共保國運昌隆,近十五年來,遍遊內(nei) 地,渥蒙中央優(you) 遇,得見中央確對佛教尊崇,對藏族平等,餘(yu) 心滋慰,餘(yu) 念益堅。此次奉派宣化西陲,擬回藏土,不意所誌未成,中途圓寂,今有數事切囑如下:……至宣化使署槍支,除衛士隊及員役自衛者外,其餘(yu) 獻予中央,共濟國難,俟餘(yu) 轉生,再請發還。又關(guan) 於(yu) 曆代班禪所享權利,應早圖恢複,最後望吾藏官民僧俗,本中央五族建國精神,努力漢藏和好,劄薩喇嘛及各堪布,尤宜善繼餘(yu) 誌,以促實現。此囑。

有人在《悼慈和沉毅之班禪》的文章中,悲痛地寫(xie) 道:

“翊讚中央,宣化西陲,朝夕與(yu) 中土人士相見,以示漢藏之精誠團結,故其圓寂之噩耗,一經傳(chuan) 播,政府當局與(yu) 舉(ju) 國人民,莫不同深哀悼。”

白馬西來十五年,天不遂意,以致大願難酬。“回藏之後,對於(yu) 西陲國防,有所建樹”成為(wei) 未了的祈願,最終使“中樞頓失畀依”,漢藏各族民眾(zhong) 同聲悲悼。

鑒於(yu) “護國宣化廣慧大師班禪額爾德尼,三晉京師,護國護教,宣化邊陲,卓著辛勤,五百年中,未有先例。”國民政府於(yu) 1937年12月23日,議決(jue) 褒恤九世班禪大師的五項辦法,其中第二項是追贈其“護國宣化廣慧圓覺大師”封號。國民政府即著財政部撥付班禪大師治喪(sang) 費一萬(wan) 元,隨即派出以考試院院長戴傳(chuan) 賢為(wei) 首的“考試院行轅”前往甘孜致祭,“用示國家篤念殊勳之至意”。

國民政府考試院院長戴傳(chuan) 賢與(yu) 九世班禪(圖片由喜饒尼瑪提供)

九世班禪從(cong) 1923年離藏入內(nei) 地,到在青海玉樹圓寂,近15年的內(nei) 地漂泊,為(wei) 中央政府與(yu) 西藏地方關(guan) 係的改善,特別是為(wei) 漢藏蒙等民族的交往交流交融做出了特殊的貢獻,其愛國事跡為(wei) 後人所廣泛傳(chuan) 頌。(新利平台 特約撰稿人/喜饒尼瑪)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。