新利平台訊 3月28日,在京召開的紀念西藏民主改革65周年學術研討會(hui) 上,中國藏學出版社原總編輯、編審,作家馬麗(li) 華分享了她四十多年親(qin) 眼所見、深深感動的西藏故事。

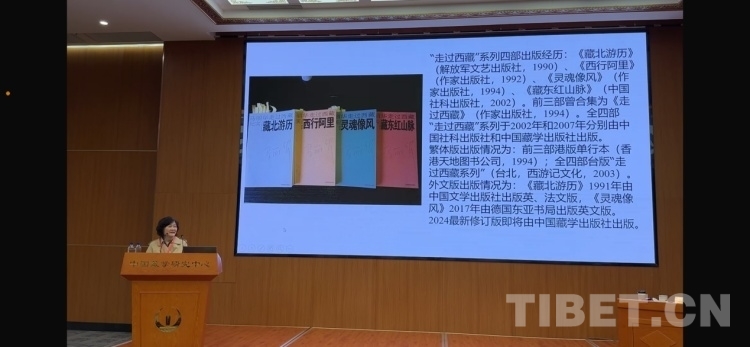

圖為(wei) 馬麗(li) 華在紀念西藏民主改革65周年學術研討會(hui) 上發言 攝影:王茜

“1976年起我在西藏工作了27年,這期間有機會(hui) 走訪了西藏農(nong) 牧區很多縣鄉(xiang) ,把所見所聞寫(xie) 成紀實文學一個(ge) 係列四本書(shu) ,從(cong) 此與(yu) 涉筆過的地方和人群有了關(guan) 聯,即使調離西藏,依然麵向,持續關(guan) 注,並借助每一次再版之機,盡可能增補他們(men) 的後續故事。”她說,“這四十多年也構成了這套叢(cong) 書(shu) 現實內(nei) 容的時間線,或可在一定層麵反映改革開放大背景下西藏鄉(xiang) 村社會(hui) 的發展進步和文化變遷,可見大為(wei) 改觀的不限於(yu) 城鄉(xiang) 麵貌和精神風貌,大時代所提供的機遇對於(yu) 某些群體(ti) 命運的改變,說‘百年不遇’‘千載難逢’並不過分。”

馬麗(li) 華曾於(yu) 1991年和2001年兩(liang) 次到訪昌都市貢覺縣三岩地區,此後又跟進兩(liang) 輪搬遷的三岩群眾(zhong) ,於(yu) 2006年和2023年一訪再訪林芝,見證了三岩人搬遷前後從(cong) 物質到精神方方麵麵發生的巨大變化。

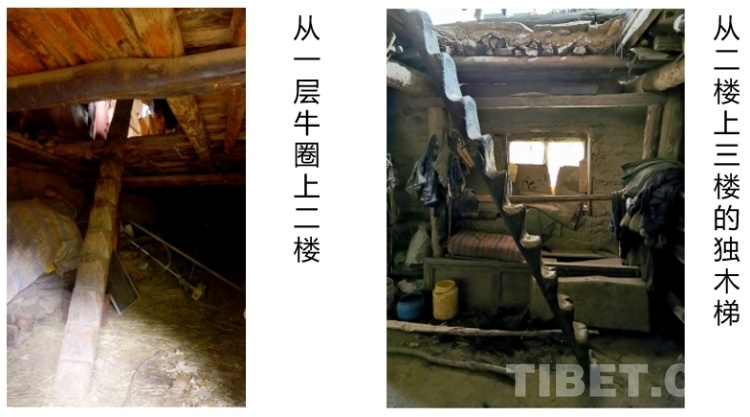

圖為(wei) 三岩人居住的碉房內(nei) 部

據介紹,三岩在藏語中的本義(yi) 即“劣質土”,是不宜居的“壞地方”,所以舊時代裏的三岩人在極端貧困中掙紮求存,所尋求的謀生之道可謂一言難盡,因而在曆史記憶包括大量的藏漢文檔案文獻及口碑中,其形象和評價(jia) 基本是負麵的,在當代也一度成為(wei) 社會(hui) 學者研究的另類樣本。多年來,人民政府持續給予三岩地區多種形式的支援救助,終因這一方水土難以養(yang) 活一方人的先天不足,而難以從(cong) 根本上解決(jue) 問題。窮則思變,三岩人心存對於(yu) 美好生活的向往,早在上世紀70年代就曾組織過部分群眾(zhong) 搬遷到縣城附近,但由於(yu) 條件所限,沒能成功。

“但是三岩人畢竟幸運,借助兩(liang) 次大的機緣,一為(wei) 本世紀初實施的‘金沙江上遊天然林保護工程’(簡稱‘天保’工程),一為(wei) 近些年在全西藏展開的‘脫貧攻堅’戰中的易地搬遷行動,終於(yu) 全部搬離!此舉(ju) 在為(wei) 三岩人‘逆天改命’的同時,根除了貧困和積弊,真正做到了自古以來曆代舊政府即使想做也無法做到的事情。”馬麗(li) 華這樣說,“當然,所逆之‘天’是指不宜居的環境,所改之命也不限於(yu) 一兩(liang) 代人。”

馬麗(li) 華第二次去三岩是2001年,正值“天保”工程搬遷動員和報名階段,現場感受到熱情湧動。她在三岩木協村村長阿鬆多瓊家體(ti) 驗過四肢並用“爬”獨木樓梯。那一天,阿鬆特意去打來藏白酒招待訪客,邊喝邊聊他的窘迫、他的不甘,寄望於(yu) 搬遷以後的改善,“千載難逢”說了好多遍。馬麗(li) 華將這一難忘的情節寫(xie) 進了《藏東(dong) 紅山脈》。

圖為(wei) 20多年後馬麗(li) 華在林芝市永久村再訪阿鬆(左一),並與(yu) 他的家人在他家的“豪宅”前合影

時隔20多年,2023年馬麗(li) 華在林芝市永久村的“豪宅”再見阿鬆時,沒想到他已成當地首富,同時帶領村民致富,並當選為(wei) 村長。再見時的話題全部圍繞這些年奮鬥經曆展開,最後是以林芝建設者的自豪感,總結了致富經驗:一靠好時代好政策,二靠勤勞的雙手。為(wei) 此他還作為(wei) 榜樣被邀請到現在的搬遷戶新村宣講,勉勵鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 安居樂(le) 業(ye) 。

馬麗(li) 華問到:“還記得你當年曾發願,到了林芝那邊要給弟弟們(men) 蓋上新房,助他們(men) 成家立業(ye) ,如今怎樣了?”阿鬆說:“已經全部實現了,而且比當初預想的還要好!”

2023年在林芝,馬麗(li) 華還訪問了同為(wei) “天保工程”的三岩搬遷戶紮西根鬆家。2006年登門拜訪時,20多歲的紮西根鬆在外打工,他的弟弟妹妹搬來時還在學齡前,現在分別在四川、西藏就讀大學。他自己由於(yu) 熱心公眾(zhong) 事務,十多年前就入了黨(dang) ,並被選為(wei) 結布村的村長。

圖為(wei) 搬遷群眾(zhong) 老家和新居的對比照片

“天保”工程中首批搬來林芝各縣的總計3000多人,早已融入當地社會(hui) 。更多渴望搬遷的三岩人則是一等就是十幾年,一直等到2017年習(xi) 近平總書(shu) 記親(qin) 自主持召開“深度貧困地區脫貧攻堅座談會(hui) ”,西藏自治區加大了易地扶貧搬遷力度,對三岩擬定的最終方案為(wei) :搬遷是全部的而非部分的、安置是跨地市的而非(昌都)本地“消化”的。搬遷去向分別在拉薩、林芝、山南和日喀則,這一次行動迅速,到2019年底,說是上萬(wan) 人的搬遷工作基本結束,但其實牲畜還留在家鄉(xiang) ,今後長達一二十年的過渡時期裏,三岩人還可以每年回鄉(xiang) 采集鬆茸挖蟲草創收,類似的暖心規定還有許多。

馬麗(li) 華還介紹了2023年在米林探訪了近年搬來的三岩群眾(zhong) 的近況:米林市為(wei) 來自三岩四個(ge) 鄉(xiang) 、七個(ge) 村的三百多人特設了一個(ge) 行政村“紮西新村”,特派工作隊駐村幫助解決(jue) 安置、就業(ye) 等各種問題。在村委會(hui) 的“黨(dang) 群服務中心”大樓的牆壁上,十分貼心地掛滿了三岩人老家的照片、米林新家的照片,含意深遠,不意間成為(wei) 中國式現代化在西藏成功實踐的一個(ge) 縮影。(新利平台 記者/王茜 許娜 王妍丹)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。