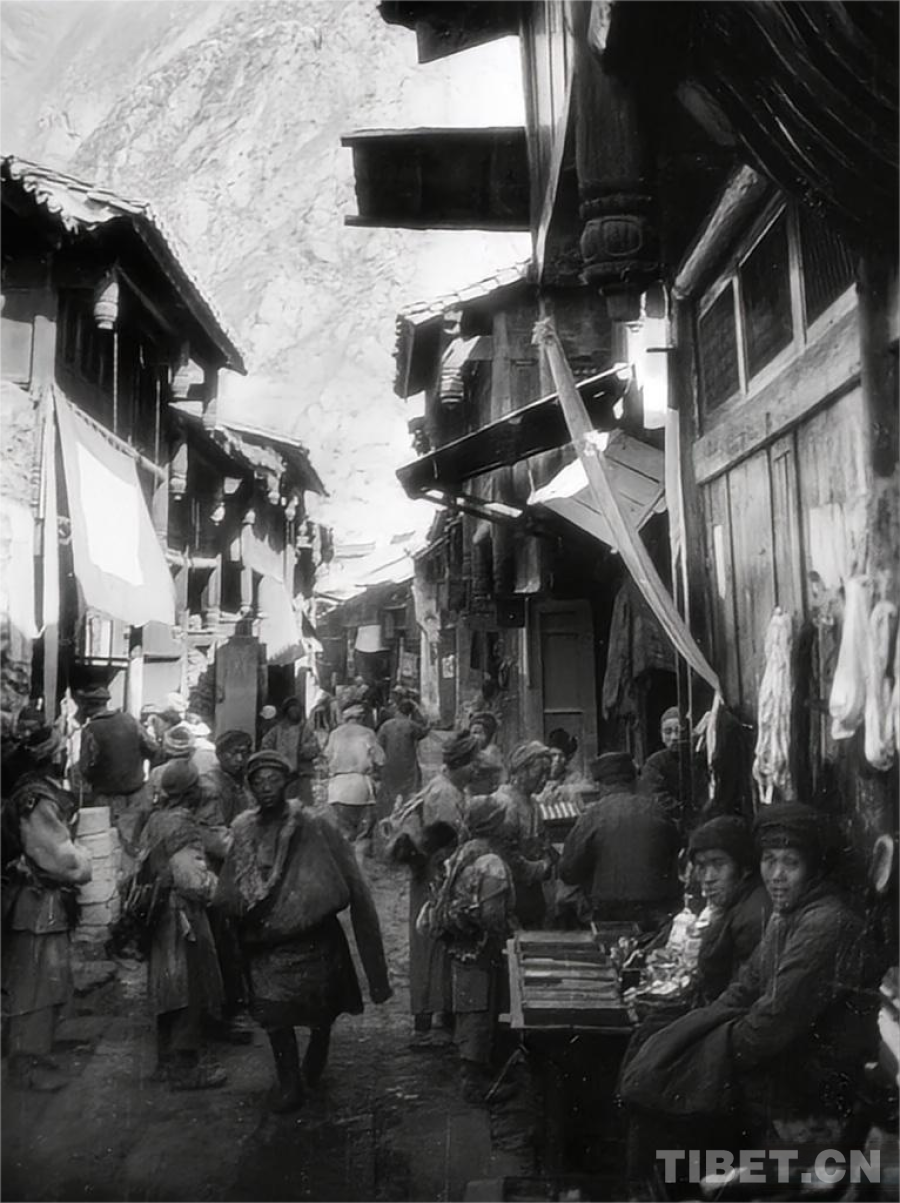

20世紀30年代的康定 (孫明經攝影)

“茶葉深深融入中國人生活,成為(wei) 傳(chuan) 承中華文化的重要載體(ti) 。”有茶之交易,始顯打箭爐(今康定),其交易之繁榮,促打箭爐之興(xing) 。康定城,當年就是一個(ge) 以漢藏貿易為(wei) 中心的地方,以茶葉為(wei) 中心的漢藏貿易。今天講民族的交往交流交融,藏茶是必須推到前台的。成都有諺稱“喝茶無事,無事喝茶”,有的一句“茶禪一味”,似乎更加玄妙。藏族民謠則稱“隻要吃著鹿肉,縱使膘瘦,不必擔心;隻要喝著雅茶,縱無酥油,不必擔心”。兒(er) 時,母親(qin) 常說的一句話:“加察熱!加霞熱!加梭熱!”這句藏語翻譯過來就是“茶是血!茶是肉!茶是生命!”顯然,茶之地位在每個(ge) 人不盡相同,而對於(yu) 藏民族來說,則重要許多。茶對民族交往交流交融的影響,令人更為(wei) 感慨。

在藏族民歌中,對茶的敘述很多。如:

“小紫蹄騾子的走法,若像東(dong) 方白雲(yun) 一樣,

雅茶運入藏地,隻需一個(ge) 早晨。

內(nei) 地來的茶垛,比喜馬拉雅山還高。

濃鬱芳香的內(nei) 地茶,拌上糌粑就最香甜。”

舊時康定鍋莊女(四川民族學院郭重曦繪)

乾隆四年刊印的《雅州府誌》稱當時的打箭爐“瘠土不毛,唯播種青稞,豌豆,畜養(yang) 牛羊,擠乳作酥,拌糌粑而食,餘(yu) 無所產(chan) 。”

乾隆年間“打箭爐市漸興(xing) 旺,雅爐之間貨運日盛,(瀘定)橋之西端,腳店蔚起”。“清代以來,隨著清朝直接在康定設關(guan) 治理,漢藏貿易迅速發展,打箭爐成為(wei) 川藏交通的樞要和漢藏貿易最繁盛的市場,漢藏商人、軍(jun) 民雲(yun) 集打箭爐,適應商人食宿和營業(ye) 的需求,鍋莊業(ye) 應運而生。” “康定這個(ge) 地方,它剛剛是海拔兩(liang) 千米,四季都比較涼爽,犛牛漫山遍野都是。內(nei) 地的人在這兒(er) 也能行。所以康定就很適合犛牛和馬幫駝隊、人生存的環境,這是個(ge) 地理環境對曆史事件的影響。”

有學者言“康定扼東(dong) 西交通之充要,為(wei) 運輸工具之變化地,東(dong) 來者悉由人力背負,西運者因踏入高原牧場,茶之輸送,端賴牛馱。”這種特別的運輸方式,東(dong) 來者即為(wei) 來自內(nei) 地的背夫,西運者則為(wei) 來自高原的趕牛者。

“雅安的茶,一個(ge) 是口感比較合適西藏那邊,第二個(ge) 是熬清茶,再一個(ge) 是價(jia) 格比較便宜,這個(ge) 是康定茶馬古道的一個(ge) 情況。茶馬古道你可以看到經濟的一個(ge) 命脈變成了政治的命脈,這個(ge) 文化呢就隨之而起了。”之後,由於(yu) 邊茶在此集散,生意逐漸興(xing) 隆,四十八家“鍋莊”(行棧性質)先後形成,打箭爐市麵因而繁榮,帶動了以茶為(wei) 主體(ti) 的漢藏貿易。正是“川康茶葉,對藏民重要食品,貿易貨量及價(jia) 值,約為(wei) 其他貿易所不及。”

馬幫(四川民族學院郭重曦繪)

十八世紀末,打箭爐輸藏貨物的總值達一百零五萬(wan) 三千四百九十一兩(liang) ,但茶磚已達九十四萬(wan) 八千五百九十一兩(liang) ,約占總數的90%,所以其他的貨物,隻可作為(wei) 一種點綴的性質,而打箭爐與(yu) 西藏間的貿易,近乎完全以茶葉為(wei) 重心了。

到了民國時期,繼清末的“邊茶股份有限公司”之後,各種商號興(xing) 起,打箭爐成為(wei) 川邊一大商業(ye) 重鎮。據民國二十四年康定市政公所對全城十多個(ge) 行業(ye) 所做的調查,各種商家就有二百五十戶。故有“打箭爐霧氣騰騰,德泰合賽過北京”的童謠。

有學者稱:“南路邊茶,實具維係與(yu) 溝通康藏間民族之力量,未可等閑視之。”

圍繞東(dong) 來西去,康定城則產(chan) 生了新的職業(ye) ,新的工作,新的商業(ye) 模式。於(yu) 是衍生了商人、鍋莊主、“甲珠娃”(縫茶工)、牛皮加工作坊、背茶女等。他們(men) 在康定的交往交流交融如酥油與(yu) 茶的匯合,相互間雖然有磨合期,但最終相互了解,相互理解。

民國時期,西來的藏族騾幫,胸前都掛著碗口大的銅鈴,額頭上懸著避邪鏡,脖子上掛著小旗,上書(shu) “開路先鋒”“一路順風”“一路平安”的藏漢雙文,紅底白字。旗子上蓋有西藏、西康的政府關(guan) 防大印,馬幫就憑此闖關(guan) 過卡,碰上迎麵而來的馬幫,也仗此要對方讓路。

那時,“在康定市麵上活動的任務,是來自各方,操著不同語言,抱著不同宗教信仰,穿著不同的服裝的分子。但他們(men) 所經營的事業(ye) ,則可以概括地說,他們(men) 分工合作,把茶由雅安運到康定,再運到用茶的目的地”。

民國時期,康定作為(wei) 內(nei) 地與(yu) 西藏貿易的主要中心之一,聚集了很多漢族商人,據統計,在1910年,康定、道孚、爐霍、德格幾縣,共有固定居住之漢民近4,000戶,其中僅(jin) 康定一城,就有漢商3,000戶。據曾入藏考察的劉讚廷1941年的統計,甘孜藏區漢藏組合的家庭高達45,000戶。此時康定,已成藏邊民族經貿活動最重要之商埠,“凡康藏土戶係由此出口,以黃金、麝香、碉砂、藥材、羊毛、皮革為(wei) 大宗;入口以川茶、綢緞、布匹、鋼鐵、器具、瓷器以及雜貨等,每年交易數字至一千八百餘(yu) 萬(wan) 兩(liang) 。”我們(men) 分析康定陝商大規模發展的文化原因就可了解貿易往來與(yu) 文化交流的相互關(guan) 係。

康定折多河西岸是商業(ye) 的集中區,也是陝商的集中地。執康定商界牛耳的為(wei) 陝西幫商人。《西康紀要》中談到,在雅屬製茶之店號,有茶引六萬(wan) 一千一百引,其中有一萬(wan) 七千五百張在陝西幫商人之手。而陝商之所以能競爭(zheng) 過本地的川商在康定形成商業(ye) 街,是因為(wei) 陝商能與(yu) 藏羌等少數民族友好相處,善於(yu) “入鄉(xiang) 隨俗”,他們(men) 非常重視民族平等與(yu) 團結友好,善於(yu) 向藏族虛心學習(xi) ,尊重少數民族的風俗習(xi) 慣,同時,繼承了自文成公主入藏開創的藏漢甥舅一家的傳(chuan) 統,與(yu) 當地藏族通婚,成家定居,從(cong) 而與(yu) 藏民打成一片。陝商曾在與(yu) 康定藏民友好融合過程中,編寫(xie) 過一本漢藏對譯的“韻書(shu) ”,至今仍在當地廣泛流傳(chuan) 。書(shu) 中將藏漢語言對譯編成口訣,很易記憶。比如:天叫“郎”,地叫“沙”,驢子“孤日”馬叫“打”,“卻”是你,“可”是他,藏人“米瑪”,漢稱“甲”,酥油“瑪”,鹽巴“察”,喝茶“加統”飯“熱瑪。”

陝商在藏區受歡迎的另一個(ge) 原因,是他們(men) 為(wei) 藏族兄弟帶去了先進的農(nong) 業(ye) 生產(chan) 和蔬菜種植技術。所以康定一帶藏民樂(le) 意向陝西商民學習(xi) ,接受了漢族一日三餐製,家中也以使用漢式的桌凳、床帳為(wei) 榮。許多藏民與(yu) 陝民通婚,甚至改用漢姓。

1942年8月設立的康藏貿易公司,則發揮了自身的特殊作用。西康的康藏知名人士格桑澤仁、鄧珠郎傑、夏克刀登、黃正清、邦達多吉、桑都居冕、麻傾(qing) 翁及西康省主持財政金融的官員李萬(wan) 華、李先春等籌資,以“政府開發邊疆之意,經營康藏進出口貿易,以發展並增進中藏經濟之關(guan) 係為(wei) 宗旨”, 不論環境如何困難,力求促進增強康省與(yu) 西康、中央與(yu) 拉薩間之關(guan) 係、經濟聯係。公司自有騾馬,馱牛等,“因各處站主管人員及該公司股東(dong) ,頗多原係康藏土司頭人,或為(wei) 大寺院喇嘛,隨時可就地征調私有牛馬,最多能達兩(liang) 千頭”。主要經營川茶銷藏及西藏、西康土產(chan) 如皮毛、山貨等銷售內(nei) 地,並從(cong) 印度購買(mai) 洋貨、機器銷往國內(nei) 。康藏貿易公司與(yu) 國民政府高層建立有良好的關(guan) 係,總經理格桑悅希、常務董事鄧珠郎傑等曾多次受到蔣介石的召見。公司成立後,因其雄厚的財力,良好的人脈關(guan) 係,在邊茶貿易中承擔起重要角色。

百姓生活中的文化交融,可從(cong) 當地人從(cong) 事的職業(ye) 和社交活動體(ti) 現出來。1890年,有外國人記敘說,“不同種族的人混雜在一起,很奇特,把街道擠得滿滿的”。他又寫(xie) 道:城裏漢人一般經商和開店,藏人大多被商隊雇傭(yong) 。他住宿的鍋莊的女主人是藏人。“鍋莊都是女人當家,為(wei) 什麽(me) 她們(men) 能當家?她們(men) 能說會(hui) 道,既懂漢語又懂藏語,她就有這個(ge) 本事。在她的家裏,招待漢族的方式是一套,比如你吃印度的紙煙,過去漢族地方的黃煙,水煙袋,她就請你吃這個(ge) ,你是漢族的,然後這個(ge) 泡茶。按照漢族人的方式。但藏族的商人去了以後怎麽(me) 辦呢,那就是—鼻煙,酥油茶、牛肉,她這個(ge) 禮節都體(ti) 現了文化交流。”他在鍋莊還見到藏漢婦女的一次聚會(hui) :“旅店裏有一場女性宴會(hui) ,我從(cong) 未見過這種場麵。大約20個(ge) 漢藏女子,均著最好的服飾到來。漢族女子身穿絲(si) 綢,頭發抹油,雙頰撲粉;藏族女子身穿深色毛織外衣和褲子,高靴至膝。他們(men) 渾身戴著金銀珠寶,聚會(hui) 約在下午2點開始,他們(men) 玩到6點才散去”。

康定鍋莊舞(孫明經攝影)

他還提到漢藏百姓“無比興(xing) 奮”的賽馬會(hui) ,雖是藏族明正土司舉(ju) 辦,卻是當地漢藏百姓生活中的大事,往往萬(wan) 人空巷。

著名學者曾昭掄曾談到1936年去康定時“和我們(men) 一起由重慶動身的高誌慎小姐,這次是回到康定療養(yang) 衛生院做事。她家原來是四川人,住在康定已有兩(liang) 代。從(cong) 小在康定生長,她得到教會(hui) 的幫助,到江蘇去讀書(shu) ,後來成為(wei) 有經驗的護士。在外麵一去十幾年,這次方才回到故鄉(xiang) 。我們(men) 因為(wei) 一路同行到成都,彼此成了朋友。雖然她家不過一樓一底的小房子,下麵還是她母親(qin) 所開的店鋪,我們(men) 卻常到她那裏去坐。每次去了,她和她的母親(qin) ,都請我們(men) 吃東(dong) 西。在生活程度那麽(me) 高的康定,這未嚐不是一顆救星。在高家我們(men) 學到最初的幾句藏語,而且學會(hui) 了捏糌粑、喝酥油茶——這些逛西康必需的初級教育。許多人很不喜歡吃糌粑,我個(ge) 人倒是從(cong) 頭就覺得它並不難吃。在康定漢人所常吃的“鍋盔”(一種厚的燒餅 ),為(wei) 另一種我們(men) 常常揩油的食品。高家的友誼,是一件我們(men) 西康旅行中永不能忘記的事。由這種關(guan) 係,我們(men) 認識了不少的人,知道了不少關(guan) 於(yu) 西康的事。”

由茶而起的文化影響,則更是深入骨髓。這裏有安覺寺、清真寺,也有真元堂、福音堂、關(guan) 帝廟;有四月八、元根燈會(hui) 。這些屬於(yu) 中國本土儒教、道教和外來佛教中國化的史跡,代表著不同宗教文化、散發著永恒藝術魅力的文化遺產(chan) ,是多元文化和諧相處、互相交融的曆史見證。這裏除了“國立邊疆學校”,亦有“西陲五明學院”。這裏吸引了諸多中國著名藝術家、學者,如馬長壽、張大千、吳作人、戴愛蓮、葉淺予、任乃強、李思純、徐益棠、柯象峰、莊學本、孫明經、大衛尼爾等。當地學者謝國安、馮(feng) 有誌、日庫覺麥秋吉俄日等在國內(nei) 也頗有影響。那時,春節的康定非常熱鬧,設施、設備雖差,但人們(men) 自發的街頭活動豐(feng) 富多彩,龍燈、獅燈、馬燈、跑旱船,吸引著人們(men) 追逐、嬉鬧,使寒冷的高原小城熱鬧非凡。特別是“鬧山鑼鼓”,節奏鮮明、鏗鏘有力,充分體(ti) 現了康定人熱情、奔放的性格,極富康定特色。

以上種種,處於(yu) 南來北往交通要道的打箭爐是漢藏間的商貿中心和文化交匯處,具有包容不同文化的區域開放性,從(cong) 一個(ge) 方麵有效地改變涉藏地區長期所處的文化狀態,使之經常性地與(yu) 現代文明和外來文化相互交流,取長補短,形成各民族交往交流交融的推動力。

整個(ge) 民國時期,印茶一直沒有放棄對西藏茶市的覬覦,但雅茶則始終具有超強的競爭(zheng) 力,充分體(ti) 現了中華民族共同體(ti) 的曆史作用。不同文化共存,藏漢民族交融。這是中華文明的包容性所決(jue) 定,是中國傳(chuan) 統文化不可或缺的部分。傳(chuan) 承和守護這份文化遺產(chan) ,是我們(men) 不可懈怠的責任。正如習(xi) 近平總書(shu) 記所說:“對曆史最好的繼承就是創造新的曆史,對人類文明最大的禮敬就是創造人類文明新形態。”(新利平台 特約撰稿人/喜饒尼瑪)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。