綠色繪就三江源——來自青海脫貧奔小康一線的蹲點報告

巍巍的阿尼瑪卿白雪皚皚,清清的黃河水安靜流淌。青海作為(wei) 黃河、長江、瀾滄江的發源地,守護“中華水塔”生態安全責任重大。

守護綠色、依靠綠色、追夢綠色,從(cong) “一步跨千年”的美麗(li) 蝶變,到“走向小康生活”的執著信念,綠色發展實踐正在三江源頭生根發芽,結出致富碩果。

青海省果洛藏族自治州瑪沁縣雪山鄉(xiang) 陰柯河村周邊草場,遠處可看到阿尼瑪卿雪山一角(8月20日攝,無人機照片)。 新華社記者 張龍 攝

以“綠”生“金”

站在高處俯瞰位於(yu) 青海省海南藏族自治州共和縣塔拉灘的光伏產(chan) 業(ye) 園區,600多平方公裏的土地宛若披上一層藍色鎧甲,一排排太陽能電池板在陽光下熠熠生輝。

這裏是我國最大的光伏發電基地。“過去,塔拉灘光禿禿一片,風沙也大。光伏電站建起來後,草慢慢長起來了。”共和縣鐵蓋鄉(xiang) 牧民向占奎說。

青海省海南藏族自治州共和縣廿地鄉(xiang) 切紮村(8月17日攝,無人機照片)。 新華社記者 張龍 攝

荒漠裏種“太陽”,貧困群眾(zhong) 喜添“陽光收入”。距共和縣城約3公裏的廿地鄉(xiang) 切紮村,生態管護員仁青加每月有1800元公益性崗位工資。“都是發電發來的錢!”駐村幹部李軍(jun) 告訴記者,本村的村級光伏扶貧電站就建在光伏產(chan) 業(ye) 園,2018年底並網發電後,已累計收入28.6萬(wan) 元,其中80%用於(yu) 設置公益性崗位,剩下的用來發展村集體(ti) 經濟。

目前,青海全省光伏扶貧規模已達到721.6兆瓦,清潔能源以“綠”生“金”,實現了1622個(ge) 貧困村村均290千瓦全覆蓋,村均年度收益達到30萬(wan) 元左右,收益期長達20年。

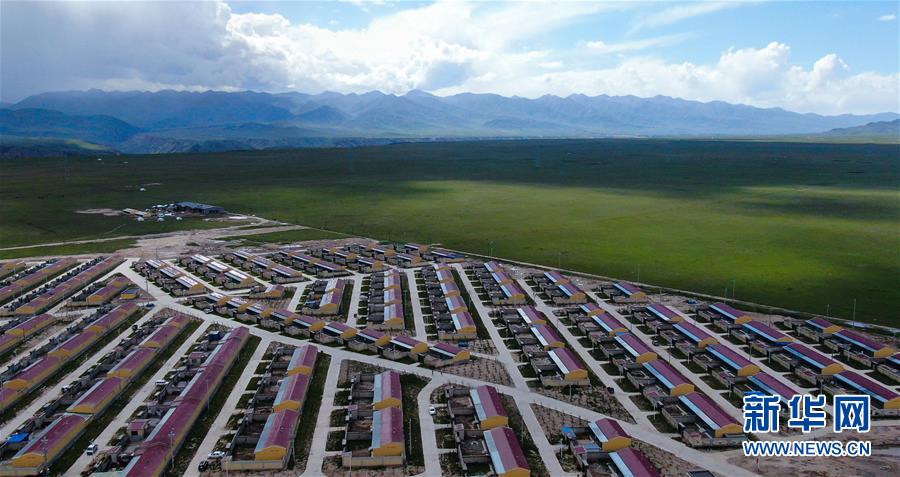

青海省海南藏族自治州興(xing) 海縣安多民俗文化村(8月18日攝,無人機照片)。 新華社記者 張龍 攝

電網“從(cong) 天而降”,打破了高原苦寒之地世代無法用電的困境。青海省果洛藏族自治州瑪多縣素有“黃河源頭第一縣”之稱,平均海拔超過4500米。來自瑪查理鎮噶丹村的47歲藏族婦女康吉感歎生活巨變,過去在冰冷刺骨的河水裏洗衣裳時,她從(cong) 未想過洗衣機能帶來這麽(me) 多方便。

以前,住在紮陵湖畔尕澤村的康吉一直過著照明靠酥油燈、做飯取暖靠牛糞的遊牧生活,家裏僅(jin) 有的“電器”是一把手電筒。

2016年9月,國家電網有限公司果洛聯網工程順利竣工,瑪多縣終於(yu) 接入穩定、可靠的大電網。2019年,康吉一家通過易地搬遷,搬進了縣城,家裏也用上了電視機、電冰箱和電灶。

在青海省果洛藏族自治州瑪多縣瑪查理鎮噶丹村,國網瑪多縣供電公司工作人員在檢查電網(8月19日攝)。 新華社記者 張龍 攝

青海省海南藏族自治州共和縣塔拉灘光伏電站(8月17日攝,無人機照片)。 新華社記者 張龍 攝

以“綠”促“綠”

清晨,年保玉則山下的草場晨霧彌漫。生態管護員尼瑪裹上厚實的藏袍,戴著紅色袖套,騎上摩托開始巡山。

位於(yu) 青海省果洛藏族自治州久治縣的年保玉則山地處三江源自然保護區核心區,尼瑪家就在山下的索乎日麻鄉(xiang) 索日村。“環境保護好了,山就會(hui) 一直綠,水就會(hui) 一直清,天就會(hui) 一直藍。”尼瑪一手拿著裝垃圾的麻袋,一手拿著鐵鉗。“我負責調查、記錄保護區內(nei) 野生動植物的變化,也巡查盜獵盜采情況。”

靠山吃山,靠水吃水,如今山下牧民卻換了“吃法”。放下牧鞭守護綠色,4年間,尼瑪或步行或騎摩托每天巡山3小時,兩(liang) 天走遍1000畝(mu) 草場。每月2000元的工資讓尼瑪一家有了穩定收入,更堅定了他守護家園的決(jue) 心。

如今,在廣袤的三江源地區,活躍著1.7萬(wan) 名生態管護員。他們(men) 依靠生態扶貧資金讓三江源區滿眼綠色,也將樸實的環保理念傳(chuan) 遞給更多人。

在青海省果洛藏族自治州瑪沁縣雪山鄉(xiang) 陰柯河村,當地牧民關(guan) 卻卓瑪在陰柯河牧委會(hui) 日賽牧女環保小組活動照片牆前留影(8月20日攝)。 新華社記者 張龍 攝

“你看,這是2018年4月15日拍攝的,那天我們(men) 撿了十幾袋垃圾。”照片上的環保誌願者關(guan) 卻卓瑪頭係圍巾、身著棉服,正在撿拾垃圾。

海拔3600米的青海省果洛州瑪沁縣雪山鄉(xiang) ,地處阿尼瑪卿雪山腳下。2011年前後,關(guan) 卻卓瑪發現村民傾(qing) 倒在路邊和山溝裏的生活垃圾越來越多。雖文化程度不高,但她卻意識到“這樣下去不行”。在她號召下,7名婦女和她一起開始撿拾垃圾。

“這裏是三江源,做這件事很有意義(yi) 。”關(guan) 卻卓瑪的丈夫吉太才讓負責運送垃圾,幾年來從(cong) 無怨言。在他們(men) 帶動下,越來越多的人加入進來。2016年,雪山鄉(xiang) 陰柯河牧委會(hui) 日賽牧女環保小組正式成立。

多年來,38名婦女在4平方公裏的土地上開展誌願服務,人均服務192個(ge) 小時。“‘日賽’,藏語意為(wei) ‘新的一座高山’。我們(men) 希望阿尼瑪卿雪山永遠聖潔。”

在青海省果洛藏族自治州瑪多縣瑪查理鎮噶丹村,生態管護員索南吉(右)與(yu) 才讓多傑在村子周邊的草原上撿垃圾(8月19日攝)。 新華社記者 張龍 攝

20世紀90年代末,瑪沁縣格多草原上碩大的老鼠東(dong) 奔西竄啃食草根,黑土灘上牛羊無草可食。2000年,多旦當選瑪沁縣大武鄉(xiang) 格多村主任。“要能把黑土灘治理出來,就給村民辦了一件大好事!”他帶領村民,開始了漫漫種草路。

在青海省果洛藏族自治州瑪沁縣大武鄉(xiang) 格多村,治理後的黑土灘長出牧草,當地牧民加央收割搬運牧草(2019年11月8日攝)。 新華社記者 張龍 攝

從(cong) 在一小片黑土灘上撒下草籽卻盼不來一棵草芽,到變賣自家牲畜籌措資金種下1400畝(mu) 高原燕麥草,他們(men) 不知道進行了多少次試驗。直到有一天,一株株嫩草開始在試驗田裏生根發芽。

如今,格多村合作社統一種植三種草:披堿草、中華羊茅、冷地早熟禾,近11萬(wan) 畝(mu) 禿山荒原已披上綠衣。眼前的多旦已68歲,他身材魁梧,走路帶風。“希望不辜負養(yang) 育我的草原,為(wei) 子孫留下綠水青山。”

在三江源國家公園黃河源園區,果洛藏族自治州瑪多縣紮陵湖鄉(xiang) 生態保護站勒那村生態管護隊第七組的隊員在鄂陵湖畔撿拾垃圾 (2018年12月2日攝)。 新華社記者 張龍 攝

以“綠”奔富

“大家看看我手裏的這款牛肉幹,肉質緊實,紋理清晰,雖然價(jia) 格有點高,但絕對和你們(men) 平時吃到的不一樣……”青海省海南藏族自治州興(xing) 海縣電子商務服務中心網絡主播洛家太手持當地生產(chan) 的犛牛肉幹,手機屏幕上不斷滾動著網友留言。

犛牛肉幹、藏紅花、黑枸杞、犛牛奶,在青海省海南藏族自治州興(xing) 海縣電子商務服務中心,特色農(nong) 畜產(chan) 品通過線上線下銷售富了牧民口袋。服務中心主任王寧介紹,自去年11月以來,僅(jin) 犛牛奶已銷售21噸,幫助1483戶貧困戶增收超過15%。

青海地處青藏高原,被公認為(wei) 是世界四大無公害、超淨區之一。憑借優(you) 質資源稟賦,青海大力發展犛牛、藏係羊、青稞、冷水魚等“青字號”特色生態產(chan) 業(ye) ,讓綠色有機農(nong) 畜產(chan) 品助力農(nong) 牧民走上小康路。

在青海省黃南藏族自治州澤庫縣和日鎮吉龍村,26歲的藏族青年紮西東(dong) 知正在給羊毛被進行壓花繡圖,10分鍾可以繡好一床,一天下來能繡30床。

吉龍村是牧業(ye) 村,255戶牧民入股生態畜牧業(ye) 合作社,合作社裏3000多隻藏係羊為(wei) 生產(chan) 純羊毛被褥提供優(you) 質原料。“2019年,合作社羊毛被褥的純收入達31萬(wan) 元,77戶貧困戶得到了分紅。”合作社理事長多吉傑布從(cong) 沒想過土生土長的藏係羊能帶來這麽(me) 多收入。

在青海省海南藏族自治州共和縣廿地鄉(xiang) 切紮村,村民尕麽(me) 吉在縫製藏裝(8月17日攝)。 新華社記者 張龍 攝

牛糞可以燒火做飯,可以砌圍牆,可以煨桑。“可沉積在牛圈底層的牛板糞有什麽(me) 用?”青海省天空牧場生物科技有限公司總經理才讓加時常想起,當初鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 雙手插在羊皮襖的袖筒裏、小聲嘀咕的樣子。

“以牛板糞為(wei) 原材料生產(chan) 的有機肥,現已廣泛應用在人工種草、黑土灘治理、草場恢複中。”才讓加說。青海是我國五大牧區之一,每年可提供約1500萬(wan) 噸有機肥原料。2019年,果洛州久治縣整合援建資金1700萬(wan) 元,在智青鬆多鎮新建公司生產(chan) 有機肥。截至目前,公司有機肥訂單接近1萬(wan) 噸,初步估算可實現年產(chan) 值800萬(wan) 元以上。

“這一袋能賣8塊錢,去年光賣牛板糞就掙了3000元。”久治縣索乎日麻鄉(xiang) 章達村牧民班巴高興(xing) 不已。草場茂盛了,載畜量必然升高,牧民的腰包也漸漸鼓了起來。

在青海省果洛藏族自治州瑪多縣瑪查理鎮噶丹村,村民德吉在新建的院子裏晾曬衣服(8月19日攝)。 新華社記者 張龍 攝

在青海省海南藏族自治州共和縣廿地鄉(xiang) 切紮村,村民在村裏休閑健身(8月17日攝)。 新華社記者 張龍 攝

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

破解青海“拉格日模式”的致富密碼

2018年,拉格日村實現整村脫貧。 如今,“拉格日模式”已成為青南牧區扶貧產業的新路徑,成為推動畜牧業由傳統向現代化轉型的強勁動力。[詳細] -

阿尼瑪卿雪山下的致富路

20世紀70年代,雪山公社曾是瑪沁縣10個公社中唯一不通公路的地方。如今,這裏通過發展村集體經濟,建起果洛州唯一一家雪糕廠,成為牧民脫貧致富的“甜蜜”產業。[詳細] -

脫貧攻堅高原行|綠了草原 紅了日子

在草原采訪,最令我感動的是,牧民們自發懸掛起的一麵麵五星紅旗,在帳篷前、在屋頂上,獵獵飄揚;最讓我難忘的是,牧民們那一張張純真樸實的笑臉,洋溢著幸福喜悅,真誠渴望與你分享。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信