高原上建成養蜂基地 小蜜蜂“釀”出大產業

養(yang) 蜂專(zhuan) 家田家江。錢虹辰 攝

從(cong) 海拔4000多米高的縣城一路向東(dong) ,兩(liang) 個(ge) 多小時的蜿蜒盤旋後,海拔開始一路走低,空氣也逐漸暖和起來。

雖然已是8月底,但抵達140餘(yu) 公裏外的拉波鄉(xiang) 時,大片的花海仍在嬌豔開放。這裏地勢落差平緩,空氣暖和,正是高原蜂的極佳棲息之地。

遠遠地,便看見白色的蜂箱星星點點般嵌在一大片綠地上,那裏就是養(yang) 蜂基地了。一車人不禁興(xing) 奮地大吼了一聲,路上的勞頓頓時都化為(wei) 烏(wu) 有。

拉波鄉(xiang) 養(yang) 蜂基地是新都區對口支援理塘縣的又一個(ge) 助農(nong) 項目。該基地不僅(jin) 打破了高原蜂難養(yang) 的傳(chuan) 統觀念,未來還將依托蜂蜜基地建立酒業(ye) 生產(chan) 線,依托小蜜蜂,發展大產(chan) 業(ye) 。

8月30日至8月31日,記者來到四川省甘孜藏族自治州理塘縣拉波鄉(xiang) 、甲窪鎮、濯桑鄉(xiang) 等地,實地探訪當地產(chan) 業(ye) 發展情況,分享農(nong) 牧民們(men) 增收致富的喜悅。

【講述·我的受援故事】

離基地還有幾十米遠,嗡嗡嗡的聲音便提前在耳朵邊炸響。此時太陽高掛,蜜蜂們(men) 采蜜正忙。

“今年的蜜好得很,才兩(liang) 個(ge) 月不到,一個(ge) 桶裏已經采集了20斤蜜了,而且品質是絕佳的。”駐守基地的養(yang) 蜂專(zhuan) 家田家江開心地說。隻見他輕輕地打開蜂箱蓋,蜂箱裏蜂群爬滿格柵,柵間蜜汁流淌。“已經快封口了,說明要成熟了!”

“頭一年就迎豐(feng) 收,看來這個(ge) 產(chan) 業(ye) 是找對了!”看著眼前滿地的蜂箱,學員簡安臉都笑爛了。

遲疑

高原上養(yang) 蜂,專(zhuan) 家是不是紙上談兵哦

■“蜂我也養(yang) 過,但一年取不到好多蜜,而且蜂子每年都要凍死,未必然專(zhuan) 家能抱個(ge) 被子給它捂起?”

別看簡安現在笑得歡,當初說起養(yang) 蜂基地項目時,他卻是很遲疑的。

2019年,在新都區對口援建理塘工作隊牽線下,新都區工商聯常務委員單位——四川新笑林酒業(ye) 有限公司工作人員專(zhuan) 程來理塘考察。一進到高原,公司老總劉笑麟就被理塘縣大草原的花海震驚了。“這麽(me) 好的花,而且沒用化肥、沒用農(nong) 藥,全是有機的,如果拿來采蜜該多好呀。”他暗自思量。

當得知理塘境內(nei) 並無大型養(yang) 蜂場時,劉笑麟覺得“機會(hui) 來了,就選這個(ge) 項目”。當他把想法和對口支援幹部一說,大家也都覺得這是個(ge) 好機會(hui) 。

但這個(ge) 想法,很快在牧民那兒(er) 碰了一鼻子灰。“想法是好,但問題是理塘養(yang) 不起蜂子得嘛!”在當地村民簡安看來,這些外地專(zhuan) 家不清楚理塘的情況,就是紙上談兵。

為(wei) 什麽(me) 這麽(me) 說?因為(wei) 簡安自己就是個(ge) 養(yang) 蜂的,而且養(yang) 了這麽(me) 多年,盡是血淚教訓。就以去年為(wei) 例,一年辛苦下來,卻隻收了幾斤蜜。最令他頭疼的是高原晝夜溫差大,蜜蜂很難熬過漫長的冬季,頭年十桶蜂,來年變一桶,咋個(ge) 養(yang) 嘛?

簡安的經曆,很多牧民也有同感。在周邊麥窪鄉(xiang) 、德巫鄉(xiang) 、君壩鄉(xiang) 這些年也有零星土法養(yang) 蜂,但也是分蜂群勢差、老王老化後繼乏力、巢蟲滋生病蟲害多發,沒有什麽(me) 經濟效益。所以養(yang) 蜂這個(ge) 計劃,簡安雖然聽在耳裏,心裏卻打了一個(ge) 大大的“?”號。

“這些現象我們(men) 深入調研過,而且做了充分的準備。”對口支援幹部楊顯舉(ju) 攔住轉身想走的牧民:“以前大家沒把蜂養(yang) 出來,主要是因為(wei) 缺乏有效管理、技術落後,這次為(wei) 了養(yang) 蜂,我們(men) 專(zhuan) 門請了老專(zhuan) 家,而且在設施設備方麵也針對高原地區專(zhuan) 門定製。”

“聽起來像是這麽(me) 回事,但冬天來了專(zhuan) 家未必然能給蜂子抱個(ge) 被子捂起?”簡安覺得,到底行不行得通,還要等等看。

看著眼前滿地的蜂箱,簡安喜上眉梢。錢虹辰 攝

收獲

收了那麽(me) 多蜜,專(zhuan) 家來了硬是不一樣

■“不是理塘不能養(yang) 蜂,而是我們(men) 技術沒學到家,要按照科學的方法來養(yang) !”

今年7月,首批300箱蜜蜂從(cong) 新都出發,翻山越嶺來到拉波鄉(xiang) 安下了家。簡安注意到,人家公司的搞法硬是不一樣:首先,蜂箱就不一樣——這批蜂箱外殼全是用隔溫層包了的。“為(wei) 啥子要包呢?”他不甚理解。

“因為(wei) 日光強烈,使用隔熱層,蜂桶裏的溫度就不至於(yu) 太高了。”技術人員解釋,而且這層材料同時具有保溫的作用,到了晚上氣溫變低,它又能保暖了。

不光是外殼,蜂箱內(nei) 部也有差別。這批箱體(ti) ,內(nei) 部都用木柵欄分隔了好幾層,專(zhuan) 家說這樣方便蜂子采蜜和繁育。“以前我們(men) 家的蜂桶,就是在木桶上鑽幾個(ge) 孔了事。”一對比,簡安發現了差距。

更讓簡安詫異的是,300多箱蜂,擺法十分講究:每一個(ge) 箱子間距差不多一米,在擺蜂箱時,技術人員還在地上墊了一層石塊。這些又是幹什麽(me) 用呢?“合適的間距既方便管理,還避免蜂群之間互相幹擾,而墊石塊,是防止下雨時雨水滲進蜂洞淹死蜜蜂。”

除此之外,簡安還注意到一個(ge) 細節:蜜蜂抵達當天正是中午,但師傅們(men) 卻沒有急著擺蜂箱,而是把它們(men) 一起安置放在陰涼處,耐心地等傍晚時才集中搬挪,“這是為(wei) 了讓蜜蜂釋放情緒,長途旅行後先休息一下,適應一下環境。”“頭一次聽說,蜜蜂還有情緒,搬個(ge) 家還有這麽(me) 多注意事項。”剛開始聽師傅們(men) 講授養(yang) 蜂技巧,簡安覺得像“聽天書(shu) ”一樣。“以前養(yang) 蜂,實在太不講究了,難怪采不到蜜。”

7月的理塘,正是鮮花盛開的季節,經過幾天的休整,蜜蜂們(men) 很快就投入辛苦的采蜜工作中了。

如今兩(liang) 個(ge) 月過去,蜜蜂采蜜一直很穩定,一個(ge) 箱子裏的蜂蜜也快30斤了。“專(zhuan) 家來了硬是不一樣,我要跟著師傅好好學習(xi) 養(yang) 蜂技術。”簡安這下徹底服氣了。

拓展

不但要建基地,還要傳(chuan) 幫帶教學員

■“養(yang) 蜂不耽誤挖蟲草、撿鬆茸,而且很劃算,‘出師了’要自己當老板。”

每天巡蜂,觀察基地的情況,簡安和幾個(ge) 來自鄰鄉(xiang) 的學員一起,跟著養(yang) 蜂專(zhuan) 家田家江在基地上同吃、同住,專(zhuan) 心學技術。

如今不到兩(liang) 個(ge) 月的時間,學員們(men) 已經學會(hui) 了怎麽(me) 分箱、收蜜、查看蜜蜂的采蜜情況和繁育狀況。甚至是難度較高的召回出逃蜜蜂,他們(men) 也實際操練過了。

“中午是蜜蜂興(xing) 奮的時候,一般不開箱。”“土蜂最容易得幼蟲病,如果生病了可以用板藍根清熱解毒。”……養(yang) 蜂的基本要領,學員們(men) 已經爛熟於(yu) 心。田師傅也開心地表示,學員們(men) “出師”了,以後把基地留給他們(men) 照料,放心。

學員達瓦算了筆賬,按照師傅傳(chuan) 授的技術,一箱蜂每年至少能出30斤蜜。按保底收購價(jia) 每斤100元來算,一箱蜂蜜一年最少就有3000元的收入。而市場價(jia) 更高的時候,收益還會(hui) 更好。

一起學習(xi) 的降措告訴記者,他希望通過學習(xi) 養(yang) 蜂技術,以後自己當老板養(yang) 蜂,在挖蟲草、撿鬆茸、養(yang) 牛之外,再給家裏增加一筆收入。

牧民們(men) 有興(xing) 趣,公司來了信心。在新都區牽線搭橋下,四川新笑林酒業(ye) 有限公司目前已在理塘縣注冊(ce) 成立郎卡卓切蜂業(ye) 公司,將以“高品質、有機天然”打造中國蜂產(chan) 品市場優(you) 秀品牌,打造成中國地理標誌產(chan) 品和標杆產(chan) 品,未來還將建設理塘縣蜜蜂產(chan) 業(ye) 化發展技術保障中心、技術服務中心、產(chan) 品市場營銷中心。

為(wei) 應付高原漫長的冬季,目前公司又新訂了兩(liang) 台流動養(yang) 蜂車,方便冬天高原無花時向雲(yun) 南等溫暖的地方轉運。

按照計劃,從(cong) 2021年開始,公司將采取“公司+合作社”的商業(ye) 模式,在理塘縣14個(ge) 適合蜜蜂養(yang) 殖的鄉(xiang) 鎮全麵推廣養(yang) 蜂業(ye) ,力爭(zheng) 3年內(nei) 養(yang) 殖蜜蜂達到18萬(wan) 箱,提供就業(ye) 崗位3600個(ge) 以上,為(wei) 理塘實現鄉(xiang) 村振興(xing) 提供產(chan) 業(ye) 支撐。

“下一步我們(men) 要做蜂酒,目前包裝已經設計出來了。”公司相關(guan) 負責人介紹,養(yang) 蜂為(wei) 老百姓增收,蜂酒為(wei) 理塘縣財政收入助力,圍繞蜜蜂,一條全產(chan) 業(ye) 鏈即將全麵打通。

楊顯舉(ju) 謀劃下一步的發展。錢虹辰 攝

【心聲·我的對口支援曆程】

新都區對口支援幹部、掛職理塘縣農(nong) 牧農(nong) 村和科技局副局長楊顯舉(ju)

要讓群眾(zhong) 跟著幹 就要讓群眾(zhong) 看到產(chan) 業(ye) 的成效

“說一千道一萬(wan) ,還是要讓群眾(zhong) 看到產(chan) 業(ye) 的成效,工作推進起來才順暢!”說起第一次與(yu) 拉波鄉(xiang) 群眾(zhong) 溝通時的情景,楊顯舉(ju) 仍然記憶猶新:

在這個(ge) 座談會(hui) 上,老鄉(xiang) 們(men) 圍坐一堂。對口支援幹部圍繞著理塘縣的蜜源資源、生態優(you) 勢、未來發展等方向講了一大堆數據,勾勒了明媚的前景。台上說得轟轟烈烈,下麵卻是悄無聲息。“我在這兒(er) 住了幾十年,從(cong) 來沒見過哪家把蜂子養(yang) 伸抖了,你們(men) 這是紙上談兵!”老鄉(xiang) 的一句話,把宏大的暢想給頂了回來。

“前期有充分的調研,本來我們(men) 對這次推介是信心滿滿的,沒想到遭遇‘滑鐵盧’。”經過這次經曆,楊顯舉(ju) 明白,要讓當地群眾(zhong) 跟著幹,光有藍圖不得行,還得拿出真槍實彈來給老鄉(xiang) 看。他跟企業(ye) 反複交涉,“你們(men) 帶蜜蜂進來時,要把專(zhuan) 家也一起請進來,今年是頭一炮,必須打響。”當拉著蜜蜂的卡車駛入拉波鄉(xiang) 時,楊顯舉(ju) 第一個(ge) 數的就是來了幾位專(zhuan) 家。

蜜蜂進場了,楊顯舉(ju) 隔天就會(hui) 打個(ge) 電話到蜂場了解情況。“蜜蜂適不適應,花源夠不夠?”得知第一次選址的基地連續遭遇“熊瞎子”時,他又緊急協調鄉(xiang) 上一起重新選址。遇到天氣突變,他也要打電話提醒……直到一個(ge) 多月後,專(zhuan) 家親(qin) 口告訴他“今年每箱產(chan) 量將超過30斤,而且品質非常高”時,他這才把一顆懸著的心放回了肚子裏。

如今,蜂場真正運作起來,流動養(yang) 蜂車也來了,群眾(zhong) 目睹了真實的變化,他們(men) 這才信服了。隨著一批批學員到基地來學藝,楊顯舉(ju) 知道,這件事“終於(yu) 成了”。

一步一步推著項目走,當下,楊顯舉(ju) 和他的同事們(men) 又在為(wei) 下一步的發展提前謀劃——除了要建立蜜蜂保種繁育基地,還要協助公司打造養(yang) 蜂全產(chan) 業(ye) 鏈及蜂酒延伸產(chan) 業(ye) ,推介綠色、有機的高端蜂產(chan) 品,最終帶動更多群眾(zhong) 致富。

“對口支援幹部不說空話、套話,幫扶舉(ju) 措實實在在的。”學員杜吉翁丁高興(xing) 地說。

蜂箱裏蜂群爬滿格柵。錢虹辰 攝

【對口支援·實事說話】

2018年以來, 新都區安排對口援建理塘幫扶資金(財政幫扶資金、社會(hui) 幫扶資金)共計6300萬(wan) 元,累計實施援建項目55個(ge) 。

實施項目主要涉及住房保障、教育保障、醫療保障、產(chan) 業(ye) 發展、就業(ye) 幫扶、幹部人才幫扶、社會(hui) 力量幫扶、基礎設施建設、村級黨(dang) 群服務中心建設9個(ge) 方麵。

對口幫扶產(chan) 業(ye) 發展,新都區幫助理塘縣建立了特色農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 基地、特色畜禽養(yang) 殖基地,夯實了農(nong) 、牧、旅融合觀光農(nong) 業(ye) 發展基礎,實現了傳(chuan) 統農(nong) 牧業(ye) 向現代農(nong) 牧業(ye) 的轉型升級,使貧困村貧困戶有了可持續、穩增長的優(you) 勢主導產(chan) 業(ye) ,直接幫助96個(ge) 貧困村5000餘(yu) 人增收脫貧。

除了郎卡卓切蜂業(ye) 之外,該區還投資200萬(wan) 元為(wei) 甲窪鎮香菇基地增設一條生產(chan) 線,助力理塘縣在濯桑鄉(xiang) 建立馬鈴薯繁育基地。

此外,新都區大力推進理塘民生保障。

數據顯示,近年來新都區投入300萬(wan) 元,為(wei) 60戶貧困戶改造住房;教育保障方麵,投入825.9萬(wan) 元,交流、培訓師資27人次,交流、代培學生221人次,資助貧困師生450名,舉(ju) 辦新都理塘學校全域結對活動12場次,為(wei) 理塘縣第二幼兒(er) 園提檔升級;醫療保障方麵,投入305.5萬(wan) 元,交流、培訓醫衛人才830人次,應急救護培訓90人,舉(ju) 辦新都理塘醫院全域結對活動10場次,為(wei) 高城鎮衛生院和中木拉衛生院提檔升級;就業(ye) 幫扶方麵,投入84萬(wan) 元,開展民居接待、木耳種植、摩托車維修、烹調等技能培訓756人次;幹部人才幫扶方麵,投入97.6萬(wan) 元,從(cong) 新都選派54人到理塘參加對口支援工作,組織51名理塘幹部到新都掛職鍛煉;社會(hui) 力量幫扶方麵,投入309.61萬(wan) 元,舉(ju) 辦扶貧濟困活動8場次,舉(ju) 辦民間人文交流活動5場次,農(nong) 特產(chan) 品推廣活動兩(liang) 個(ge) ……

新訂的兩(liang) 台流動養(yang) 蜂車開進了養(yang) 蜂基地。錢虹辰 攝

【記者手記】

生命不息 奮鬥不止

迎著朝霞出,披著餘(yu) 暉歸,從(cong) 早到晚不停地飛翔、采蜜,博采百花之“糖”,隻為(wei) 最終的目標——釀出一桶好蜜。

工蜂一生就是為(wei) 蜜而生,在最繁忙的季節裏,一隻工蜂的生命甚至隻有短短的40餘(yu) 天。上到高原來不及調整便投入采蜜,以苦為(wei) 樂(le) ,敬業(ye) 又精於(yu) 業(ye) ,是蜜蜂一生的真實寫(xie) 照,其實對口支援工作又何嚐不是呢?

近年來,在新都區對口支援隊的傾(qing) 情奉獻下,一片片大棚正在理塘縣牧區高原上生長,一條條生產(chan) 線正建立起來,新興(xing) 的產(chan) 業(ye) 正帶領當地群眾(zhong) 脫貧攻堅奔向小康。而這些產(chan) 業(ye) 應運而生的背後,就是一大批對口支援幹部的辛勤耕耘和默默付出:對口支援幹部們(men) 翻山越嶺,走遍幫扶地的每一寸土地,梳理高原資源,發掘高原機遇,為(wei) 高原培育優(you) 質產(chan) 業(ye) 。

在推進產(chan) 業(ye) 過程中,他們(men) 一方麵尊重傳(chuan) 統,更可能地融入本地,獲得當地老百姓的理解和支持。另一方麵,他們(men) 也深知傳(chuan) 統的工作理念和工作方式已不能滿足高原工作的需要,必須主動加強業(ye) 務學習(xi) ,提升工作水平,以創新方式推進項目落地,最終助推理塘脫貧摘帽奔小康。

生命不息,采蜜不止,脫貧攻堅也一樣!對口支援幹部發揚“缺氧不缺精神,艱苦不怕吃苦”的高原精神,學著做一隻辛勤的蜜蜂,雖然苦點累點,但帶給當地群眾(zhong) 的則是新生活的甜蜜。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

8年對口支援,高原上走出的高新大道

脫貧“摘帽”不是終點,而是新生活、新奮鬥的起點。格薩爾機場通航後,德格縣與外界的距離越來越近。在成都高新區與德格縣全體幹部群眾的共同努力下,當地群眾的生活水平也不斷提高。[詳細] -

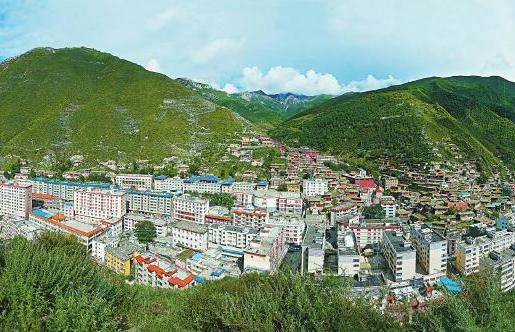

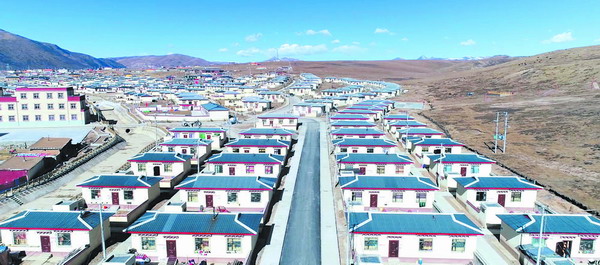

溫江助色達“聚變” 高寒地帶建起“公園社區”

為改善貧困群眾的生活條件,2017年,色達縣啟動了易地扶貧搬遷集中安置,三年來共投資1.6億元。其中,對口幫扶的溫江區投入資金4775萬元,又專門追加320萬元用於社區及周邊環境綠化。[詳細] -

青羊區援助得榮縣 打造一支帶不走的醫療隊

青羊區援得隊一直以來致力於打造出一支帶不走的醫療隊,讓當地群眾能就近看病,更有力保障當地母親和嬰兒的安全![詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信