生態美 氣象新 日子甜

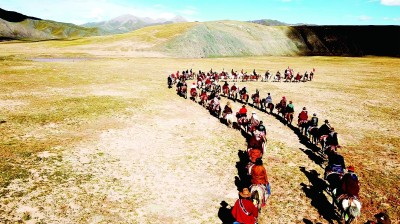

青海省玉樹藏族自治州曲麻萊縣巡護馬隊行進在三江源腹地。陳有鈞 攝/光明圖片

奔跑在三江源的野犛牛。樊向珍 攝/光明圖片

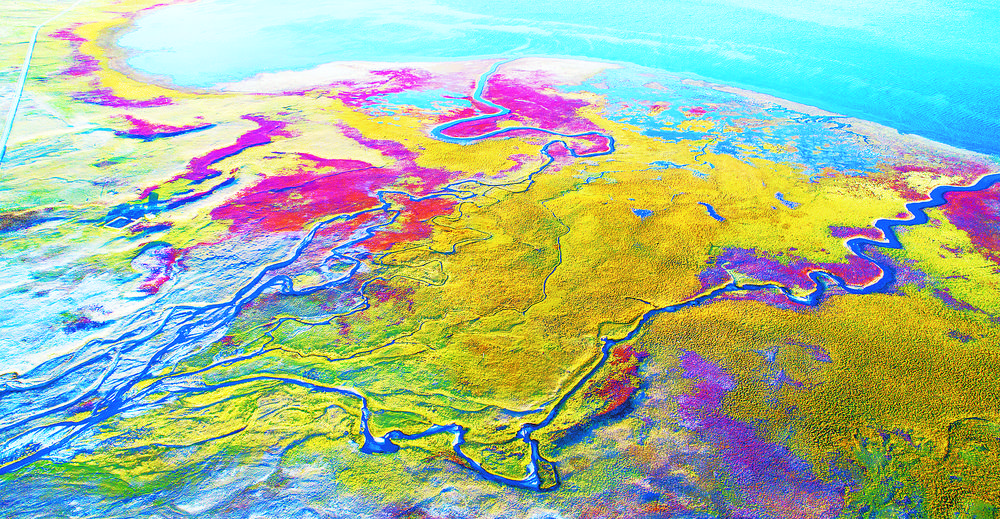

位於(yu) 青海省果洛藏族自治州瑪多縣的冬格措納湖。付洛 攝/光明圖片

“近兩(liang) 年來,首批國家公園生態係統功能持續恢複向好,三江源國家公園實現長江、黃河、瀾滄江源頭整體(ti) 保護,藏羚羊種群恢複到7萬(wan) 多隻……”8月19日,在第二屆國家公園論壇上,三江源國家公園交出亮眼成績單。

位於(yu) 青藏高原腹地的三江源,是長江、黃河、瀾滄江的發源地,被譽為(wei) “中華水塔”,是亞(ya) 洲乃至世界孕育大江大河最集中的地區之一,具有極其重要的水源涵養(yang) 功能,是我國重要的淡水供給地,每年為(wei) 18個(ge) 省(區、市)和5個(ge) 周邊國家提供近600億(yi) 立方米的優(you) 質淡水,是數億(yi) 人的生命之源。

黨(dang) 的二十大報告深刻闡述了中國式現代化五個(ge) 方麵的中國特色,其中一個(ge) 重要方麵就是“人與(yu) 自然和諧共生的現代化”。如何通過國家公園建設,在生態保護優(you) 先的前提下,推動高質量發展和高品質生活,不斷提升生態係統多樣性、穩定性、持續性,增強當地農(nong) 牧民群眾(zhong) 的獲得感、幸福感、安全感?是三江源國家公園建設探索的重要課題。

作為(wei) 全國首批、麵積最大的國家公園,三江源國家公園在自然生態係統整體(ti) 保護、科研監測體(ti) 係建設和社區協同發展等方麵積累了豐(feng) 富的經驗。在青海最美的季節,記者走進三江源國家公園,親(qin) 身體(ti) 驗國家公園的自然之美、人文之美。

生活在國家公園裏:生態保護成行動自覺

早晨5點多,青海省果洛藏族自治州瑪多縣黃河鄉(xiang) 村民紮西匆匆吃了幾口糌粑,和往常一樣,帶上幹糧,踏上巡護之路。

瑪多,藏語意為(wei) “黃河源頭”。20世紀80年代,由於(yu) 長期超載放牧,瑪多草原開始退化,氣候也變得惡劣。為(wei) 讓草原恢複生機,瑪多縣開始實行嚴(yan) 格禁牧,紮西也放下牧鞭,從(cong) 核心保護區搬了出來。

“裸露的土地沒有牧草覆蓋,到處都是鼠洞……”談起過去的場景,紮西言語中透著痛惜,“雖然搬出來了,但我很掛念這片草原,主動報名成為(wei) 生態管護員,這是我參與(yu) 生態巡護的第7個(ge) 年頭。”

從(cong) 家中出發,騎摩托車到自己負責管護的區域,盡管需要兩(liang) 個(ge) 多小時,但他樂(le) 此不疲。“藏野驢、藏狐變得常見,有一次我距離藏狐不到100米。野生動物多了,這是生態變好的表現啊!”紮西說,今年自己已經52歲了,隻要能走得動,就會(hui) 堅持巡護,保護家鄉(xiang) 。

“放牧就是巡護,轉山就是監測,轉湖要看鳥,見到動物就記下。”這是三江源生態管護員們(men) 巡護時常念的口訣。如果有人問:“你為(wei) 什麽(me) 要參與(yu) 生態保護?”他們(men) 會(hui) 這樣回答:“草原是我的家,雪山乳汁養(yang) 育了牧人,山間小溪匯成江河,滋養(yang) 著萬(wan) 物,成群的野生動物來牧場做客,我的草場就是它們(men) 的家……”

三江源的居民以藏族為(wei) 主,千百年來生活在這片廣袤的土地上,過著逐水草而居的遊牧生活,曆來有尊重自然、敬畏自然的曆史和文化傳(chuan) 統,這在生態環境保護中發揮了重要作用。

為(wei) 發揮本土文化在保護生態和環境管理中的積極作用,三江源國家公園通過設立生態管護員公益崗位,讓1.7萬(wan) 多名牧民群眾(zhong) 走上生態管護之路。

活躍在國家公園各個(ge) 村落,致力於(yu) 推行生態環保理念的環保者們(men) ,同樣是三江源生態保護的重要力量。三江源生態環境保護協會(hui) 秘書(shu) 長貝·東(dong) 周群培便是其中一位。

在貝·東(dong) 周群培看來,“推行環保,首先要讓牧民群眾(zhong) 了解,我們(men) 今天所做的一切都是為(wei) 了健康生活。環保已經融入三江源居民的日常,保護生態的動力越來越強勁”。

在貝·東(dong) 周群培和同事們(men) 努力下,“零廢棄”生活的理念逐漸在三江源興(xing) 起。

青海省玉樹藏族自治州曲麻萊縣措池村坐落於(yu) 三江源國家公園長江源園區。多年來,該村村民堅持清理水源地垃圾,巡護野生動物,阻止盜獵行為(wei) ,監測雪山雪線,還成立了雪豹監測隊、攝影隊。

“我們(men) 在措池村選擇了30戶零廢棄示範家庭,幫助他們(men) 恢複傳(chuan) 統生活用具,放棄使用塑料和一次性製品。”貝·東(dong) 周群培介紹,為(wei) 推行健康的生活方式,他和同伴們(men) 挨家挨戶進行科普宣講,把垃圾的危害和如何進行垃圾分類明明白白講給牧區群眾(zhong) ,引導大家轉變觀念。

如今,在措池村2000多平方公裏的土地上,幾乎不見一片垃圾,而貝·東(dong) 周群培和同事們(men) 的目標遠不止於(yu) 此——預計三年內(nei) ,在9個(ge) 鄉(xiang) 村中300戶生活在水源地的牧戶實現“零廢棄”,影響更多人加入進來。

智慧國家公園建設:為(wei) 生態保護提供智力支撐

在海拔3700米以上的青藏高原,什麽(me) 樣的草才能茁壯成長?如何放牧才能在保護草場的同時讓牛羊肥壯?已經退化的草原如何恢複植被蓋度……

三江源國家公園草地麵積廣大,高寒草甸、高寒草原是最主要的類型。因此,在生態保護中,草地保護至關(guan) 重要。中國科學院西北高原生物研究所研究員、中國科學院大學博士生導師張振華多年和青藏高原的“草”打交道,她已經記不清這是自己今年第幾次去三江源了:“為(wei) 尋找適合三江源退化草地修複的生態草種和近自然修複技術,我們(men) 在曲麻萊縣葉格鄉(xiang) 選擇了四塊長期監測和研究樣地,未退化、中度退化、重度退化和極度退化,這代表了草原退化的四級梯度。”

七八月是三江源最美的時節,草長鶯飛,沉寂了一個(ge) 冬天的草場開始返青,這也是張振華和團隊最忙的季節。“種下的草籽長得怎麽(me) 樣需要定期監測,它適不適合在三江源生長,修複技術到底實不實用,都需要進行科學研判。”張振華介紹。

8月19日,長江源冰凍圈水文與(yu) 生態環境綜合科學考察在青海啟動,中國科學院西北研究院唐古拉山冰凍圈與(yu) 環境觀測研究站站長何曉波帶領團隊,以多型無人機為(wei) 平台,搭載機載激光雷達、機載電磁波探地雷達以及高速視頻流建模算法,在海拔5300米至6100米範圍內(nei) 開展冰川全域地表地形掃描、流域尺度多年凍土活動層厚度測繪、高寒山區河川徑流量測量等工作。

“植被生態好了,動物生態才能好。植被生態靠的是什麽(me) ?”何曉波頓了頓,接著解釋,“靠的是水是否能夠在適當的時間出現在適當的地方,因此冰川、凍土等冰凍圈要素的變化會(hui) 直接影響長江源區水源涵養(yang) 功能和高寒植被生態環境,我們(men) 的監測工作就是要堅守在冰天雪地,保護綠水青山。”

世界上海拔最高、麵積最大的高原濕地生態係統,我國麵積最大、全球海拔最高的世界自然遺產(chan) ……有人將三江源形容為(wei) “科研的沃土”。的確,三江源發育和保持著原始、大麵積的高寒生態係統,廣泛分布著冰川雪山、高海拔濕地、戈壁荒漠、高寒草原草甸,為(wei) 開展科學研究提供了取之不竭的養(yang) 料,生態科研也為(wei) 智慧國家公園建設提供了科技支撐。

《三江源國家公園總體(ti) 規劃(2023—2030年)》(以下簡稱《規劃》),將建設科技支撐平台作為(wei) 未來開展的重點工作之一。《規劃》提出,將圍繞三江源水源涵養(yang) 機製研究、高原生態保護恢複與(yu) 重建技術研究、旗艦物種及重點保護物種生物學研究等重大課題開展研究,進一步提升國家公園的智慧化管理水平。

生態保護與(yu) 綠色發展:打造特色生態產(chan) 業(ye) 體(ti) 係

“我們(men) 村的犛牛,在2022年玉樹州犛牛評比大賽中是第一名!”見到記者時,曲麻萊縣葉格鄉(xiang) 紅旗村黨(dang) 支部書(shu) 記鬧布才讓,從(cong) 手機中調出獲獎證書(shu) 的照片,一邊展示一邊說。

地處三江源腹地的曲麻萊,山水林草湖等並存,為(wei) 牛羊的生長提供了優(you) 良的牧草、清潔的水源。2011年,為(wei) 保護好三江源的自然資源,紅旗村成立生態畜牧業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 合作社,確立了“劃區輪牧、合理載畜、整合資源、多種經營”的發展理念,實現生態環境保護和畜牧經濟可持續發展。

“我們(men) 村現在養(yang) 著1.4萬(wan) 多頭犛牛和7000多隻羊,合作社僅(jin) 今年的分紅就達180多萬(wan) 元。”鬧布才讓說,發展生態畜牧業(ye) 讓牧民群眾(zhong) 實實在在享受到了生態保護的“紅利”。

端起“生態碗”,吃上“生態飯”的,還有家住玉樹州雜多縣昂賽鄉(xiang) 的桑周,世代以放牧為(wei) 生的他,如今又多了一個(ge) 身份——生態接待向導。

昂賽鄉(xiang) 屬於(yu) 三江源國家公園瀾滄江源園區,是世界上雪豹密度最高、種群生存狀況最好的區域之一,野外觀察愛好者形象地稱其為(wei) “大貓穀”。2019年,昂賽鄉(xiang) 獲三江源國家公園授權,啟動昂賽自然體(ti) 驗特許經營試點,包括桑周在內(nei) 的22戶牧民成為(wei) 生態接待家庭,輪流接待來“大貓穀”進行自然體(ti) 驗的客人。

“生態接待每年能為(wei) 我們(men) 增收近兩(liang) 萬(wan) 元,再加上生態管護員的固定工資和放牧、挖蟲草的收入,一年能掙10萬(wan) 多元。”桑周感慨,“我從(cong) 沒想過,這世代居住的山穀,還能為(wei) 我們(men) 帶來收入。”

桑周生活的改變,恰是三江源農(nong) 牧民群眾(zhong) 因保護生態獲得實惠的一個(ge) 縮影。生態環境變好了、日子越過越紅火,是他們(men) 的共同感受。

如何踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,實現人與(yu) 自然和諧共生?三江源國家公園和當地農(nong) 牧民群眾(zhong) 正在用行動作出回答。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

三江源國家一級野生動物數量持續回升

目前三江源地區生態係統穩定性和生物多樣性持續提升,雪豹、藏羚羊等重點保護的國家一級野生動物種群恢複、數量回升。[詳細] -

在三江源國家公園遇見藏羚羊守護者

可可西裏地處三江源國家公園,是國家一級保護動物藏羚羊重要的棲息地。每年5月至7月,來自青海三江源、新疆阿爾金山、西藏羌塘的雌性藏羚羊會遷徙到可可西裏卓乃湖,待產仔後再攜幼仔返回原棲息地。[詳細] -

三江源,一部生態文明建設“教科書”

經過五年多的試點探索和一年多的建設實踐,為全國生態文明製度建設積累經驗和國家公園建設提供示範,在中國生態文明建設史上留下了濃墨重彩的一筆。[詳細] -

解碼三江源頭的“詩與遠方”

2023年玉樹傳統賽馬會暨三江源生態文化旅遊節成功舉辦,有著1300年曆史的“活態文化”玉樹傳統賽馬會,讓世界再一次看到了玉樹的驚豔。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信