望月,在喜馬拉雅山麓

哨所官兵巡邏。圖片由巴弄卓康哨所官兵提供

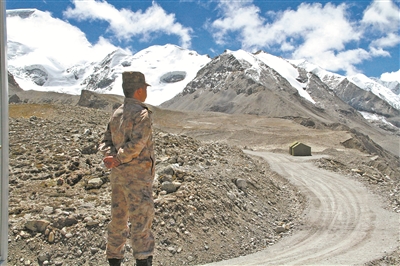

郭嘉誠眺望哨所門前的長路。圖片由巴弄卓康哨所官兵提供

官兵中秋前夕在哨所吃月餅。圖片由巴弄卓康哨所官兵提供

吳傑在宿舍寫(xie) 日記。圖片由巴弄卓康哨所官兵提供

翻過心中的那座大山——

當抵達成為(wei) 信念,一切困難都不再難了

這是中秋節前連隊最後一次組織巡邏蘭(lan) 巴拉山口。

山口的62號界碑,是上士吳傑和下士郭嘉誠心中“神聖的存在”。

這個(ge) 每月巡邏4次的點位,位於(yu) 海拔5700多米的山口上。艱難的攀登是對官兵體(ti) 力和意誌的雙重考驗,每一次抵達都會(hui) 留下不同的記憶烙印。

第一次參加巡邏,作為(wei) 一名新兵,當年19歲的吳傑是隊伍中最年輕的隊員。他至今不能忘記攀上山口、俯瞰座座雪山時的激動,腳下山崖仿佛“台階”,一步步攀登的艱難,頓時化作那一刻的澎湃熱血。

在吳傑看來,這是青春路上“最深刻的腳印”。

那次巡邏之後便是中秋佳節,吳傑和哨所另一位新戰友一起給家人打電話,他告訴母親(qin) ,這個(ge) 中秋節他有收獲:“長大,就是翻過心中那座山。”

青春,值得為(wei) 成長付出汗水。下士郭嘉誠是個(ge) 00後,在巴弄卓康哨所所在的西藏日喀則軍(jun) 分區某團當兵已經3年。這個(ge) 連隊最高的哨點,是他青春的見證。

每年中秋節前進行一次山口巡邏,是哨所不成文的規定。在郭嘉誠看來,越是節日越要走一趟最難走的路,這關(guan) 乎對祖國的忠誠,關(guan) 乎對親(qin) 人的承諾。

剛選取士官時,郭嘉誠的母親(qin) 突然患病臥床不起。得知消息,他當著戰友的麵流淚了。

那天風很大,哨外的長廊上,郭嘉誠眼淚剛湧出便被風吹幹。身旁的戰友默默將手放在他的肩膀。人生艱難時刻,真誠陪伴猶如寒夜中的爐火。那一刻,一股暖流傳(chuan) 遍全身。

那天之後,郭嘉誠再也沒有懼怕高原淩厲的風雪,“總有一個(ge) 與(yu) 你並肩的人,讓你忘記寒冷”。

溫暖是可以傳(chuan) 遞的,並最終化為(wei) 信心和信念。那年的中秋之夜,郭嘉誠翻來覆去睡不著,哨所星幕低垂,睡在上鋪的他從(cong) 窗口望見熠熠星光和銀盤似的月亮,內(nei) 心的牽掛又多了一重。

想起和家人視頻時病榻上的母親(qin) ,恨不得立即飛回她身邊……郭嘉誠在心裏和自己較勁:“參加下一次62號界碑巡邏!”

做出這個(ge) 決(jue) 定,是需要勇氣的。從(cong) 小在城市長大的郭嘉誠,曾自認“不擅長爬山,不適應氧氣稀薄的雪山”。此前他曾經2次“挑戰”蘭(lan) 巴拉山口都沒能登頂。

經曆了挫敗之後,郭嘉誠曾經一度懼怕。但他明白,年輕就要敢於(yu) 挑戰。

翌日清早,郭嘉誠主動申請和留守戰友換班。那天,在距離蘭(lan) 巴拉山口62號界碑隻剩幾百米距離時,郭嘉誠不小心崴了腳,差點滑入一旁的冰洞。

“當抵達成為(wei) 信念,一切困難都不再難了。”就像郭嘉誠說的,界碑在哪裏,信念就在哪裏。在戰友幫助下,他一點點挪到界碑前。

這次巡邏之後,郭嘉誠的母親(qin) 奇跡般地從(cong) 昏迷中蘇醒。那天手握電話,郭嘉誠淚流滿麵。

那一刻,他的內(nei) 心充滿感恩。是迎難而上的曆練讓他變得更加堅強,更加勇敢。

“翻過心裏那座大山,才不會(hui) 懼怕下一次攀登。”這是郭嘉誠對成長的理解。

此後每次巡邏62號界碑,郭嘉誠都會(hui) 收獲“新的感受”。每次站在山巔看著綿延雪山,他懂得眼前的風景隻有邊防軍(jun) 人才能領略,那是堅守的饋贈。

翻過青春的最高海拔,這也許就是“抵達”的意義(yi) 。

哨所月餅的特殊滋味——

守在艱苦的地方,幸福是件容易的事

一縷朝霞跳出山坳照在崗哨前的空地,陽光晃眼,梁藝馨探著腦袋、眯起眼睛望向路的盡頭。

早飯過後,這已是指導員梁藝馨第3次出門了。

連隊物資每2周上哨送一趟。上哨的車道彎多路窄,有些路段常年覆蓋冰淩,每次運輸車上哨,梁藝馨這個(ge) 連隊“大家長”的心都懸著。

“連隊兄弟都是一家人,不擔心那是假的!”在電話中得知,車再轉個(ge) 彎就到了,梁藝馨趕緊召集哨所人員到門口迎接。

列兵道博博有點激動,這一刻他期盼了許久。運輸車捎來了物資,還有這孤寂雪山最稀缺的東(dong) 西——山外的消息、遠方的牽掛。

“拆包裹”是哨所官兵心中最歡樂(le) 的事。中秋節前能收到包裹,用官兵的話來說,“就像挖到寶藏一樣,有一種特別的驚喜”。

守在艱苦的地方,幸福是件容易的事。“每次收到包裹都很滿足,這感覺能持續好幾天。”梁藝馨一邊說,一邊拆著手中紙箱。這一次,他如願收到了期盼已久的愛心快遞——女朋友朱若曦從(cong) 成都寄來的滿滿一大包零食。

朱若曦和梁藝馨是中學同學,兩(liang) 人一起從(cong) 四川老家走出來,一個(ge) 考上駐河南某軍(jun) 校、一個(ge) 考上成都某大學。

從(cong) 上軍(jun) 校開始,收包裹就是梁藝馨最期盼的時刻:“學校管得嚴(yan) 格,我外出不容易,接電話都有時段限製。朱若曦在成都每次想我了,就會(hui) 給我寄上一個(ge) 包裹。”

梁藝馨的手機裏,至今保存著各式各樣的包裹照片,有T恤,有手表,有小吃,還有“拍立得”照相機……隔著手機屏幕都能感到一股濃濃的愛意撲麵而來。

那個(ge) 年月,從(cong) 成都到河南,一個(ge) 包裹能走大半個(ge) 月,朱若曦經常在電話中開玩笑:“咱倆(lia) 的包裹走的路,能繞地球幾圈了。”

梁藝馨的微信頭像,就是一張月餅的照片。那是一年的中秋假期,朱若曦請假專(zhuan) 程來看望梁藝馨,兩(liang) 人一起到酒店參加一場手工月餅製作體(ti) 驗時,親(qin) 手製作的月餅。

“月餅的滋味,就是團圓的滋味。”那一次,這對青梅竹馬的戀人鄭重做出了執手一生的決(jue) 定。大學畢業(ye) ,梁藝馨奔赴西藏邊防,帶著朱若曦對他的支持理解、更帶著兩(liang) 人堅守的團圓夢。

一晃幾年過去了,每到中秋,梁藝馨都能收到朱若曦從(cong) 成都寄來的月餅。梁藝馨說,他們(men) 已經計劃好了辦婚禮的時間——就在明年的中秋節。

“月餅可真甜。”道博博把一個(ge) 月餅塞到記者手裏,笑得像個(ge) 孩子。拿出手機,他給記者展示剛剛網上下單的月餅:“月餅寄給我爸媽。”

道博博記得離家的時候,母親(qin) 給他的包裏塞了自己最愛吃的米花糖。當最後一塊米花糖吃完的時候,小夥(huo) 子流淚了。如今身在雪山的他,有了新的夢想:等休假的時候他要帶著父母“打飛的”去貴州,看百裏杜鵑。

20歲,一切皆有可能的年紀。

“我將來要開個(ge) 月餅店,就叫‘哨所月餅’。”剛到哨所,道博博曾聽老兵說,哨所的月餅特別甜。在哨所守了幾個(ge) 月,他才真正領悟老兵那句話背後的深意——哨所月餅的滋味,就是家的滋味;和戰友一起吃月餅,就是團圓的滋味。

中士高鵬永遠忘不了和戰友在邊防線上吃過的月餅。

那天,外出巡邏的高鵬和戰友在一個(ge) 埡口遇上風雪,他們(men) 被困在山洞。幾個(ge) 人點燃篝火,一起分吃一塊月餅……

此刻一邊和大家吃著月餅,高鵬的眼前再次浮現那個(ge) 中秋節的風雪、山洞的篝火。

“在哨所,我吃過最有味道的月餅。”哨所月餅的滋味,都是人生的滋味。

每一個(ge) 夜晚都可以是中秋—

頭頂邊關(guan) 月,隻為(wei) 了身後的家國更美好

即將離隊,高鵬舍不得哨所的一切。

高鵬主動和戰友“調崗”,淩晨時分那個(ge) 最容易犯困的時間段,他全部承擔下來。他明白,哨所的月下堅守,將成為(wei) 他一生中“最皎潔的回憶”。

執勤崗哨位於(yu) 一片空地,遠處是連綿雪山,再遠一點的地方便是官兵每天凝視的邊防線。

高鵬第一次站哨,就是在這樣一個(ge) 月夜。銀盤一樣的月亮,把班長王普的身影,襯托得愈加高大。在他的帶領下,高鵬手握鋼槍、站得筆挺。

氣溫降至冰點,冷風吹過,王普轉身為(wei) 高鵬緊了緊衣領。望著月亮,第一次站哨的高鵬,感受到堅守的傳(chuan) 承、更感受到堅守的神聖。

那時候,城裏的年輕人都喜歡一首流行歌曲《當時的月亮》。當兵前,高鵬經常和高中同學一起在KTV點唱這首歌。當他想起那句歌詞“當時的月亮/曾經代表誰的心”,佇(zhu) 立遙遠哨位的他,心中漸漸有了答案——軍(jun) 人的堅守屬於(yu) 祖國,頭頂邊關(guan) 月,隻為(wei) 了身後的家國更美好。

“假若沒有守在這裏,我不會(hui) 懂得,月亮為(wei) 何明亮,山河為(wei) 何壯美,邊防線為(wei) 何神聖。”寫(xie) 給家人的第一封信中,高鵬這樣寫(xie) 道。

在這個(ge) 遙遠哨點,一茬茬官兵在傳(chuan) 承中堅守,也在堅守中傳(chuan) 承。

那天,下士吳鄭弦第一次上哨。他的班長高鵬語重心長地說,站在哨位上,你更能感受到軍(jun) 人肩上責任之重。

第一次站夜崗,四周一片寂靜,在這個(ge) 海拔5500多米的戰位,夜裏聽不到鳥獸(shou) 蟲鳴,耳邊隻有呼嘯風聲。翌日中午,吳鄭弦給女朋友微信留言:“在山頂靜謐的夜裏,仿佛能看到遠方的你,仿佛在守護著你酣眠。”

守護,因為(wei) 責任。吳鄭弦漸漸發現,在部隊這所“大學校”裏,他更加理解了何為(wei) 責任,何為(wei) 擔當,“在哨所望過月亮,就會(hui) 懂得腳下土地的分量”。

今年,吳鄭弦到連隊參加無人機操控員培訓。他以優(you) 異的考核成績成為(wei) 連隊首批無人機操控員。

這次上哨前,吳鄭弦帶著無人機,跟隨連隊戰友參加另一個(ge) 哨點的巡邏。那是一個(ge) 海拔較低的點位,無人機成功捕捉到一處巡邏盲點的圖像,而在過去到達這些“死角”,戰友們(men) 往往要繞行數小時。

“能發揮技能特長,為(wei) 連隊執勤做點事,我覺得這個(ge) 兵沒白當。”吳鄭弦說。同樣感受到自身價(jia) 值的,還有老兵吳傑。

攀上蘭(lan) 巴拉山口,吳傑用手機拍攝了一片冰川。他把照片發給妻子曾友花:“今年中秋恰逢你的生日,我依然不能回家……”沒有說出口的,是老兵內(nei) 心的虧(kui) 欠。

手機那頭的曾友花,一下子紅了眼圈。她懂得,如果丈夫不是一名軍(jun) 人,此刻的她便可以和他牽手賞月;在每一個(ge) 風雨的夜裏,他都會(hui) 來接自己下班。

曾友花更懂得,她是一名軍(jun) 嫂,必須用肩膀為(wei) 丈夫撐起一片天。

這位邊防軍(jun) 嫂,已經快一年沒能和丈夫團圓。去年的中秋節、前年的中秋節,她都是和父母一起度過的。

去年,吳傑把一張三等功證書(shu) 寄回家。曾友花把證書(shu) 放在客廳櫥櫃裏,這是丈夫的榮譽,更是她的榮譽。

同事問曾友花:“你的丈夫是做什麽(me) 工作的?怎麽(me) 老看不著他來接你?”曾友花說:“我的丈夫守護的地方很遠很高。那裏有巍峨的雪山,有璀璨的星河,他是為(wei) 祖國站崗的人。”

“祖國要我守在哪裏我就在哪裏!”妻子的支持,讓吳傑選擇了繼續堅守在喜馬拉雅山麓。今年初,吳傑被評為(wei) 日喀則軍(jun) 分區“忠誠戍邊十大感動人物”。作為(wei) 軍(jun) 嫂,曾友花受邀來到連隊參加頒獎典禮。

那個(ge) 團圓的夜晚,不是中秋勝似中秋。指導員梁藝馨,帶著哨所戰友郭嘉誠、道博博和高鵬,一起和吳傑夫妻倆(lia) 過“團圓節”。

這一次團圓是如此珍貴。

桌上的菜是戰友們(men) 自己炒的,香蕉和蘋果是連隊特意送上哨的;窗台上的幾盆多肉植物,是曾友花大老遠從(cong) 老家帶來的;還有官兵們(men) 的笑臉,是那麽(me) 的真摯、那麽(me) 的清澈……

端起盛滿飲料的杯子,曾友花說:“如果不是來到這裏,我無法想象這裏的艱苦;如果不是來到這裏,我也體(ti) 會(hui) 不到這裏的‘溫暖’。”

對於(yu) 心中有祖國、有愛的軍(jun) 人和軍(jun) 屬來說,每一個(ge) 夜晚都是中秋,都是溫暖的日子、團圓的日子!

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

地質醫生:在喜馬拉雅解剖“上古災害”

28天中,科考隊員4次穿越喜馬拉雅山脈南北坡,先後抵達青藏高原、岡底斯山、喀喇昆侖山、昆侖山、塔裏木盆地南緣,完成了我國第二次青藏科考任務中的喜馬拉雅山脈災害鏈考察工作。 [詳細] -

喜馬拉雅深山“亞龍娃”

兩個多月前,西藏小友紅梅來電,她大姐的女兒參加建黨百年紀念活動演講比賽,想要參考我的一篇舊文,我當即表示支持。[詳細] -

2021“種草·喜馬拉雅”公益活動在西藏拉孜舉行

5月,該項目團隊克服新冠疫情影響,與中科院西藏高原草業工程技術研究中心和拉孜縣錫欽鄉崗西村農牧民一起,在海拔4000米的荒地上又播種了1500畝綠麥草。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信