閆振中:讓英雄事跡永流傳

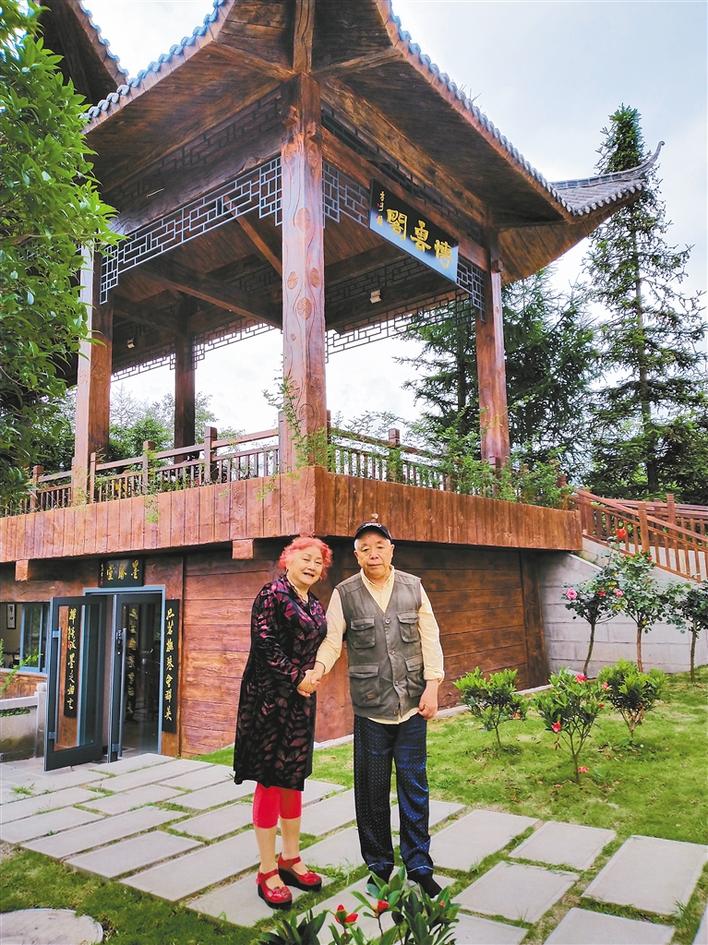

圖為(wei) 閆振中(右)和夫人黃遵君合影。記者 米瑪 攝

閆振中檔案:

1944年生於(yu) 河南開封市,1967年畢業(ye) 於(yu) 西藏民族學院,隨後進藏。回族,著名詩人。曾任拉薩晚報社總編輯、《西藏文學》主編。中國作家協會(hui) 會(hui) 員,編審。著有詩集《第三極牧歌》、散文集《西藏文化之旅》《西藏秘境》,報告文學《進藏英雄先遣連》等。

準備先遣連報道方案,收集資料是一項重要的工作。在眾(zhong) 多的資料選項中,從(cong) 網上購買(mai) 的一本藍色封皮的書(shu) ——《進藏英雄先遣連》,內(nei) 容紮實,故事精彩,文字生動。

我們(men) 如獲至寶,就是它了!它就是我們(men) 此次大型報道的參考書(shu) 目。

它是由《西藏文學》原主編閆振中執筆完成的。而且在接受采寫(xie) 該書(shu) 任務時,閆振中已經59歲,到了即將辦理退休手續的年紀。但他毅然接受了采寫(xie) 任務,卻因為(wei) 采訪過程過於(yu) 艱辛,在動筆寫(xie) 作之際,突發高血壓腦梗死,差點丟(diu) 了性命。

令人敬佩的是,閆振中在住院治療半年之後,一邊治療,一邊寫(xie) 作,最終完成了22萬(wan) 字的寫(xie) 作任務。敬佩之餘(yu) ,我們(men) 決(jue) 定去拜訪一下閆振中。

開門的是閆振中的夫人黃遵君,她一口地道的藏語問候,讓我們(men) 倍感親(qin) 切。

閆振中從(cong) 書(shu) 房出來,滿頭銀發,右手拄著拐杖,左手卻彎曲著半垂在身旁,左腳也幾乎不能行動,隻能顫顫巍巍、卻堅定不要人攙扶地走到客廳一角的椅子上坐下。

“18年了,全靠她的照顧。”閆振中指著夫人黃遵君說。

2004年2月18日,完成了先遣連部分老英雄的采訪任務之後,閆振中很激動,想盡快向宣傳(chuan) 部領導匯報工作情況,也想盡快完成任務,便不顧親(qin) 朋好友勸告,拖著重感冒未愈的身體(ti) 進藏,又與(yu) 文學界的朋友暢談采訪經曆和收獲等,興(xing) 奮過度,勞累不覺,第二天起來做早飯時,摔倒在水池邊……

閆振中異常平靜地講述著當天的情形,仿佛講述的是一位老朋友的經曆。

快人快語的黃遵君卻說:“當時我在重慶老家,兒(er) 子閆壘和女兒(er) 閆梅在成都過年。過年期間飛拉薩的機票非常緊張,隻有一張頭等艙機票,給兒(er) 子買(mai) 了,讓他先進藏照顧老閆。”

在黃遵君的細心照料下,閆振中的病情有了好轉。這時候,動筆寫(xie) 書(shu) 成為(wei) 他最惦記的事情。

半年之後,閆振中可以出院了,但此時左手左腿已經麻木,右手可以勉強寫(xie) 字。在黃遵君和醫生的反對聲中,閆振中開始了寫(xie) 作工作。

“寫(xie) 兩(liang) 個(ge) 小時左右,頭就會(hui) 發昏發脹,血壓上升,很難受。以往寫(xie) 文章都是一氣嗬成,那時候每天卻隻能寫(xie) 1000多字,斷斷續續的。”

先遣連英雄故事情節複雜而眾(zhong) 多,時間又隔得久遠。閆振中每天除了在寫(xie) 字台前筆耕不輟,還要接受治療,要吃藥,要按摩,要鍛煉,中途還有短期住院治療,隨時可能被迫停止寫(xie) 作……很難想象,一個(ge) 腦梗死患者,要駕馭這麽(me) 大題材,要完成這麽(me) 大的工作量,需要多大的毅力和精神力量的支撐!

“人能不顧後果地悲壯一回,豈不快哉!”閆振中無怨無悔。

閆振中不會(hui) 用電腦打字,他的書(shu) 稿是拖著病體(ti) ,一筆一劃寫(xie) 出來的。書(shu) 稿完成之時,新的煩惱又來了——錄入和校對怎麽(me) 完成?

“我不想到街上找人錄入和打印,一怕稿子丟(diu) 失,二怕打亂(luan) 了,就沒辦法從(cong) 頭再來。幸虧(kui) 有老朋友楊從(cong) 彪。”閆振中說的楊從(cong) 彪是他在拉薩晚報工作時的同事,曾主編《拉薩河》雜誌20多年,也剛好退休後在重慶安了家。

楊從(cong) 彪立即放下手中其他工作,在重慶大學幾名研究生的幫助下,進行了《進藏英雄先遣連》一書(shu) 的錄入、編輯和校對工作。

“兩(liang) 個(ge) 多月之後,我看了他送來的打印稿,特別滿意!”閆振中終於(yu) 可以鬆口氣了。

《進藏英雄先遣連》一書(shu) 最終獲得了西藏“五個(ge) 一工程獎”,閆振中的付出得到了肯定。他說,唯一的遺憾是,采訪期間攝錄的先遣連老戰士視頻影像,因為(wei) 時間太久,磁帶破損,無法播放。對此,他惋惜不已。

閆振中第一次聽到先遣連的故事,是在1984年隨西藏電視台《西行阿裏》攝製組來到阿裏之時。他被先遣連部隊跨越昆侖(lun) 山、孤軍(jun) 深入羌塘腹地無人區的英雄氣概和悲壯故事所深深吸引,也被當地牧民口口傳(chuan) 頌的英雄故事一再感動。

“寫(xie) 作的種子,那時候就種下了。”閆振中坐在書(shu) 房一角,拿起毛筆,寫(xie) 了三個(ge) 大字:先遣連。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

李佳俊:“我要為先遣連英雄們做些事情”

“我與阿裏、與先遣連的不解之緣,就此開始。”李佳俊說著從書架上抽出一本紅色封皮的“工農日記”,裏麵工工整整記錄著各種采訪素材。有訪談記錄、有地名人名標注,甚至還有藏文標記。[詳細] -

袁國祥:“一定不要忘記這段紅色曆史”

一場淅淅瀝瀝的小雨,給烏魯木齊帶來些許清爽。“追尋先遣連足跡”采訪報道組從拉薩來到烏魯木齊一處幽靜的部隊幹休所,專程拜訪袁國祥將軍。[詳細] -

喬德錄:先遣連藏語翻譯員的傳奇人生

喬德錄的一生經曆頗豐。1941年從軍,後隨陶峙嶽部隊在新疆和平起義,於1949年9月加入中國人民解放軍。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信