西藏納木錯科考觀測員的“極地”故事

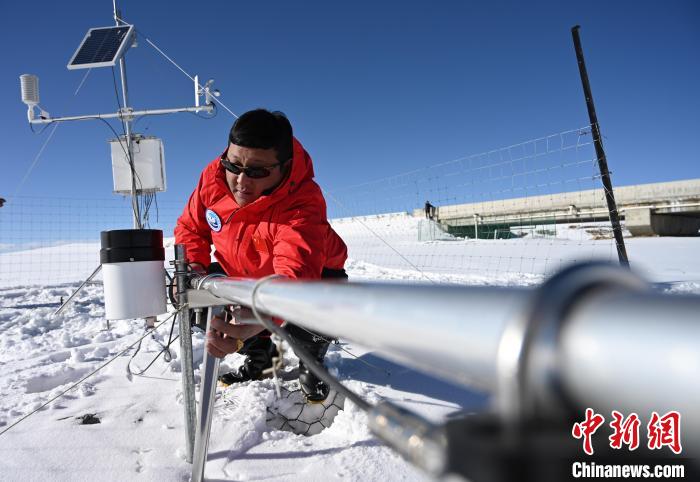

圖為(wei) 觀測員查看監測設備,在納木錯環湖線上約有七八個(ge) 水文氣象監測點。趙朗 攝

翻過海拔5190米的那根拉山口,目光所及白雪茫茫,如冰雪幻境,西藏三大“聖湖”之一的納木錯也一改往日湛藍的容顏。

緩慢行駛過雪路,抵達納木錯鄉(xiang) ,中新社記者與(yu) 中科院納木錯多圈層綜合觀測研究站(西藏納木錯高寒湖泊與(yu) 環境國家野外科學觀測研究站,簡稱納木錯站)的兩(liang) 位觀測員匯合。

圖為(wei) 多傑查看儀(yi) 器。趙朗 攝

連日來,這裏迎來了近幾年來前所未有的大雪。前往觀測站的路上積雪很深,若不是前一日推過雪,很難找到路。

兩(liang) 位觀測員均是拉薩市當雄縣納木錯鄉(xiang) 人,名叫多傑和紮西平措。他們(men) 到達納木錯站標識牌,便難再前進,積雪將近半米厚。多傑說:“看著站離我們(men) 很近,上一次連爬帶走,半天才出來。現在由於(yu) 積雪太厚交通不便,站上物資難以保障,不像往年每天都有人輪流值班。”

測量完雪深後,他們(men) 繼續前往下一個(ge) 監測點。因積雪,往常半個(ge) 小時的路程走了兩(liang) 個(ge) 多小時。

多傑介紹,監測點安裝了超聲波水位儀(yi) 和氣象站,主要監測溫度、濕度、水深、風速、風向等。這次巡邏主要看這些設施是否正常運轉。他還說,在納木錯湖周圍以及湖中心,約有七八個(ge) 水文氣象監測點。

納木錯站的本地觀測員隻有多傑和紮西平措,負責巡視設備、下載數據、采水樣、雪樣等等。

多傑說,2005年7月建站,建站前一個(ge) 月我成為(wei) 科考人員的翻譯。起初,多傑斷斷續續做翻譯,也幫忙做向導、背設備、架儀(yi) 器,次年接觸監測工作。直到2013年,多傑有了長期合同身份,這其中不免有對科考的熱愛。

最初,這些對於(yu) 多傑僅(jin) 是份工作,時間久了他才真正明白科考的重要性,了解西藏生態環境對中國乃至世界的意義(yi) 非凡。

2008年,多傑跟著科考隊員在納木錯湖上科考,新買(mai) 的船沒預估好油耗,還沒返程就沒油了,船在湖上漂了一天一夜。隻能等待站上其他工作人員去拉薩拉來另一艘小型科考船,再組裝好才能到湖上開展救援,過程漫長。

“還好沒有風,父母就在湖邊看著幹著急,後來責備我說,如果再上湖就不讓我幹了。其實這種情況很多科考人員都經曆過。”

圖為(wei) 觀測員查看儀(yi) 器是否正常運轉。趙朗 攝

多傑還說:“冰川科考特別辛苦,我這個(ge) 當地人爬到海拔5000多米的時候也會(hui) 有高原反應。從(cong) 下車的地方到冰川末端徒步個(ge) 一兩(liang) 天是常有的事,帶著的幹糧,一天連一個(ge) 饅頭都吃不完,隻覺得又累又困,帶的水也不夠喝,渴了就邊徒步邊吃雪。這些都跟著科考隊員經曆過。”

有次,多傑帶隊中科院的學生們(men) 上冰川。夜晚12時下山,走到中途,突然發現少一個(ge) 人,大家返回尋找未果隻能先下山,那時天快亮了。恰好,走失的人在停車處匯合了。

“我問咋回事,他說在山上走的時候一直跟著車燈走,快到山頭才發現是月亮。科考真的很艱苦,有些學生走不動了,在那累得哭。”

圖為(wei) 紮西平措檢查儀(yi) 器。趙朗 攝

他坦言,自己經曆著與(yu) 其他科考人員一樣的艱苦、孤獨,也感同身受他們(men) 對這片高原的熱愛,對生態環境的珍視。

納木錯站是第二次青藏科考的重要基地,2021年成為(wei) 中國國家級野外科學觀測研究站,觀測和研究的對象不僅(jin) 僅(jin) 是納木錯湖,還包括青藏高原的眾(zhong) 多冰川、湖泊、河流、大氣等等,多傑和紮西平措的工作僅(jin) 是科考的一小部分,但這些讓他們(men) 感到無比自豪。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

他們,正在破譯“青藏密碼”

作為地球上最獨特的地質—地理—資源—生態單元,青藏高原被科學界稱作“天然實驗室”。[詳細] -

青藏高原保護地球係統科考平台初步建成

青藏高原是亞洲水塔、地球第三極,生態環境脆弱敏感,對我國乃至全球的氣候和生態環境安全都具有重要影響。[詳細] -

這群“地質醫生” 在喜馬拉雅解剖“上古災害”

前不久,中國科學院地理科學與資源研究所客座教授李渝生一行8人,連續在高原奔波、在險峻的陡坡取樣、忍受著高原反應進行測繪、深夜撰寫工作日誌……[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信