為(wei) 什麽(me) 西藏文明軌跡始終向東(dong) 發展?

——專(zhuan) 訪四川大學中國藏學研究所所長霍巍

www.easyfundingllc.com地區的文字出現於(yu) 公元7世紀吐蕃王朝建立以後,此前漫長的時段無文獻可據。由於(yu) 傳(chuan) 統藏學研究主要依賴漢、藏文獻和極少量的吐蕃金石、簡牘材料,無法解決(jue) 考古學上關(guan) 於(yu) 西藏人類起源、農(nong) 業(ye) 起源、文明起源的關(guan) 鍵性問題。經過數代中國考古工作者接力,這些問題實現突破,西藏考古的話語權逐漸轉移到中國學者手中。

科學考古證據顯示,西藏的文化和文明始終和中國其他地區緊密聯係,為(wei) 何其文明軌跡始終向東(dong) 發展?西藏考古如何為(wei) 全人類提供“高原文明”獨一無二的世界樣本?四川大學曆史文化學院院長、四川大學中國藏學研究所所長霍巍日前就此接受中新社“東(dong) 西問”獨家專(zhuan) 訪。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:西方考古工作者在西藏地區的考古工作有何建樹與(yu) 局限?中國對西藏地區的考古工作最早可追溯至何時?

霍巍:西藏考古可以說是一門國際顯學,在西藏和平解放前,以“藏學家”身份進入西藏進行“考古”“探險”活動,可以說是西方學者的“專(zhuan) 利”。其中代表人物是意大利人朱塞佩·杜齊,他在西藏佛教藝術研究、西藏西部的部分遺址考察方麵做出了一定成績,但總體(ti) 而言,科學性不強,比較零散、不成係統,且大部分工作以地麵采集、尋訪為(wei) 主。

雖然西方學者曾一度開啟西藏考古之門,但真正科學意義(yi) 上的西藏考古工作是在西藏和平解放之後才真正興(xing) 起。以著名考古學家童恩正教授在西藏昌都卡若發掘了新石器時代的卡若遺址為(wei) 標誌,西藏考古進入地下發掘階段。

這個(ge) 距今約5000年左右的遺址,第一次將西藏高原史前人類生存活動的科學證據揭露於(yu) 世。原來早在新石器時代,西藏高原已有定居人群。他們(men) 用骨針縫紉衣物,會(hui) 種植小米(粟),製作陶器,甚至還會(hui) 用動物骨頭、陶器殘片和遠方輸入的海貝製作精致的裝飾品。考古工作者在獲取大量科學材料的同時,提出了卡若遺址的先民與(yu) 中原文化、黃河流域新石器時代文化之間相互交流的問題。

中新社記者:西藏考古的話語權,如何從(cong) 西方學者逐漸轉移到中國學者手中?

霍巍:在各民族考古工作者不斷努力下,中國在西藏考古學上關(guan) 於(yu) 人類早期文明最主要的三大關(guan) 鍵性問題,即人類起源、農(nong) 業(ye) 起源、文明起源,這些過去西方學者很少涉獵、且缺乏科學考古材料的領域不斷取得突破。西藏考古的話語權逐漸轉移到中國學者手中。

舉(ju) 例來說,早期人類是什麽(me) 時候踏上青藏高原這個(ge) 問題,西方學者幾乎無解。近幾年通過中國學者的努力,我們(men) 可以有把握地講,距今5萬(wan) 年前左右,人類已經定居在青藏高原,開始了他們(men) 的文明創造。在5000年前左右,已經有了像卡若遺址這樣的新石器時代農(nong) 業(ye) 聚落,人們(men) 在這片土地學會(hui) 種植小米,隨後引進了青稞。

即使是進入有文獻記載的西藏曆史時期,考古學仍然在很大程度上改寫(xie) 、豐(feng) 富著西藏曆史。如我們(men) 在中尼邊境吉隆發現的唐代官方使節王玄策所建《大唐天竺使出銘》石碑。這塊石碑的發現是目前實證唐—吐蕃—天竺道路的唯一實物證據,比今天大昭寺前的唐蕃會(hui) 盟碑要早出一百多年。

這項20世紀以來中印交通史、唐蕃交通史上最為(wei) 重大的考古發現,說明中國學者利用天時地利之便,在西藏考古領域不斷取得新成果。目前中國考古工作者提出的關(guan) 於(yu) 象雄考古、吐蕃考古、高原絲(si) 綢之路考古、西藏佛教石窟寺考古等前沿性的學術課題,已引起國際藏學界高度關(guan) 注,其研究成果日益得到中外學術界的高度認同。

中新社記者:《大唐天竺使出銘》是否實證了傳(chuan) 奇人物王玄策的存在?能否展開講講這一石碑的出土過程和意義(yi) ?

霍巍:文獻曾記載,在吐蕃時期,也就是公元7世紀左右,中印之間有一條重要的國際通道,唐代使節王玄策曾利用這條通道前往印度。王玄策第二次出使時,遇上天竺內(nei) 亂(luan) 。王玄策和他的副手在吐蕃鬆讚幹布、文成公主以及泥婆羅的幫助下,幫助天竺平定內(nei) 亂(luan) ,完成了這項出使工作。

雖然在不少海內(nei) 外的民間故事中,王玄策常以“大唐第一猛人”的形象出現,但在《大唐天竺使出銘》發現前,學界對唐代中西交往史存在諸多疑惑,無論是王玄策,還是關(guan) 涉出使路線的蕃尼古道,都對其存在與(yu) 否有著極大質疑。中外考古工作者曾多次探尋這條古道的遺跡,如19世紀末法國學者烈維·格裏遜為(wei) 了尋找王玄策當年在印度耆崛山所建碑銘的遺跡,曾經親(qin) 臨(lin) 實地考察,但最後卻不得不“顧此山草木蔓愆,攀登甚難,失望而返”。

1990年6月,我們(men) 在吉隆考古調查期間,在當地民眾(zhong) 幫助下,尋訪到了一塊寬81.5厘米、殘高53厘米,懸掛著哈達、塗滿了酥油的碑刻。老鄉(xiang) 長告訴我們(men) ,當地藏族民眾(zhong) 對這塊刻有漢字的“石頭”十分崇敬,認為(wei) 是可以保佑地方平安的“神靈”。

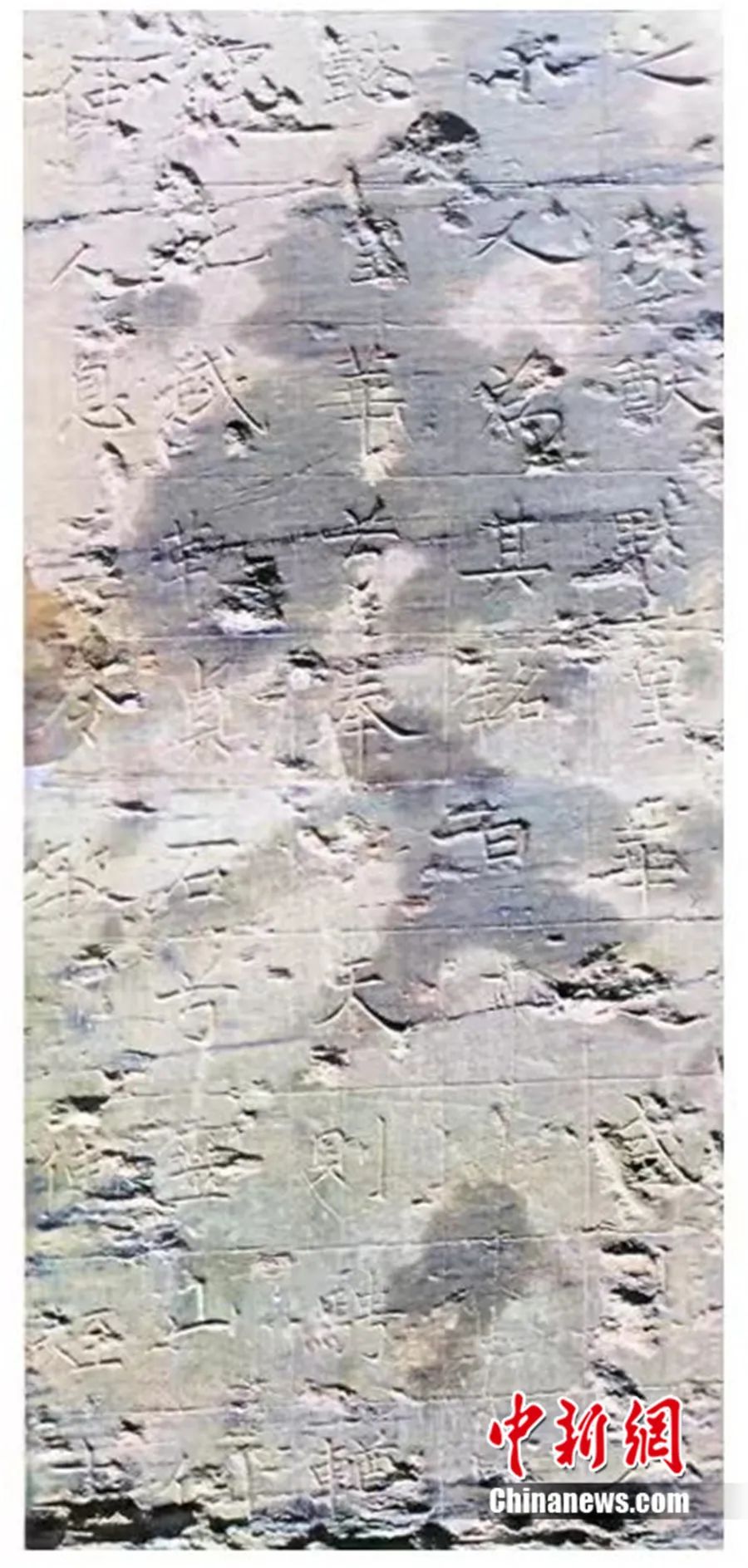

《大唐天竺使出銘》碑銘局部。受訪者供圖

擦洗碑刻後,碑上的文字逐漸顯現,首先映入眼簾的便是用篆字書(shu) 寫(xie) 的額題“大唐天竺使出銘”。這方碑刻雖已殘損,但還殘留有陰刻楷書(shu) 24行,從(cong) 書(shu) 法和格式上都具有唐代碑銘的特點。經考證,它記錄了王玄策第三次出使,是目前西藏發現的年代最早的唐代碑銘,也是唐—吐蕃—天竺道路的重要實證。

中新社記者:為(wei) 什麽(me) 西藏文明的軌跡始終朝東(dong) 發展?西藏考古如何為(wei) 全人類提供了“高原文明”獨一無二的世界樣本?

霍巍:青藏高原是地球上平均海拔最高的地區,長期被認為(wei) 是“人類生命禁區”。西藏考古的科學發現,用大量實物證據打破了這一神話,並提供了早期人類為(wei) 什麽(me) 能適應高原、在高寒缺氧的情況下生存發展的人類學依據。

此外,西藏考古還從(cong) 文化特征上,向世界展示生活在高原上的人群,如何通過他們(men) 的藝術創造,在宗教、美術、哲學等方麵形成自己的文化特色,成為(wei) 了非常重要的西藏文化符號。

金剛亥母。劉寶成 攝

通過西藏考古還讓我們(men) 看到,從(cong) 史前時期到各個(ge) 曆史階段,生活在這片高原的人們(men) ,他們(men) 總體(ti) 的發展趨勢是東(dong) 向發展,和其他地區緊密聯係在一起。

如早在5000年前,卡若遺址的先民就已經和黃河上遊地區發生了很密切的聯係;唐代的文成公主、金城公主進藏,帶來了中原地區先進的宗教、文化、製度、典章、服飾和技術,促成吐蕃加速融入到以唐朝為(wei) 中心的中華文化圈;元朝西藏納入到中央行政管轄,從(cong) 此奠定了西藏與(yu) 中央政府之間的從(cong) 屬關(guan) 係,直到明清民國都未曾改變。

這些曆史事實都足以證明,西藏自古以來就是中國不可分割的一部分。如果我們(men) 問西藏文化的底色在哪裏,西藏文化的底色是在東(dong) 亞(ya) 文化圈,是中華民族多元一體(ti) 大家庭中的一員。

受訪者簡介:

霍巍,現任四川大學曆史文化學院(旅遊學院)院長、四川大學博物館館長、教育部人文社會(hui) 科學重點研究基地四川大學中國藏學研究所所長等職,任國務院學科評議組考古學科召集人之一、國家社科基金評委、教育部本科教學指導委員會(hui) 委員、中國考古學會(hui) 理事、四川省史學會(hui) 副會(hui) 長、四川省博物館學會(hui) 副理事長等學術職務。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。