中華人民共和國成立以來,西藏文物考古事業(ye) 實現了從(cong) 無到有,從(cong) 小到大,從(cong) 國內(nei) 學術界有影響到國際學術界受關(guan) 注。70多年來,從(cong) 自然田野發現到科學地下發掘,從(cong) 外國人主導到中國人全盤掌握,從(cong) 業(ye) 餘(yu) 人士零散考察到專(zhuan) 業(ye) 人士係統發掘,西藏考古走過了一段不斷創造奇跡的輝煌曆程。

西藏考古學科的發展曆程

1950年以前的西藏考古工作,話語權基本由西方學者掌握,且主要是一些由非專(zhuan) 業(ye) 的傳(chuan) 教士、商人、遊曆者、“探險家”等所做的零散的地麵文物調查工作,隻有意大利學者圖齊(G.Tucci)和俄羅斯人羅列赫(Nicholas Roerich)等人的考古調查和研究值得關(guan) 注。

西藏自治區阿裏地區劄達縣,執行2022年夏季科考任務的中國第二次青藏高原綜合科學考察研究(青藏科考)“人類活動曆史及其影響”分隊在海拔約3900米的格布賽魯遺址開展綜合科學考察。孫自法 攝

1951年和平解放後,西藏的考古事業(ye) 迎來了新的發展時代。1956年,中國科學院青藏高原綜合科學考察隊首次在西藏那曲、定日、林芝、墨脫等地發現一批可能屬於(yu) 石器時代的考古遺物、遺存,西藏考古學正式登台亮相。1961年2月,西藏文物考古工作者在拉薩澎波(林周)農(nong) 場東(dong) 北發現並清理了8座古墓葬,揭開西藏科學考古發掘工作的序幕。而1977年由昌都水泥廠工人在施工中發現,1978年夏首次試掘、1979年5月至8月第二次發掘的昌都卡若遺址,填補了中國田野考古學在西藏地區的空白,成為(wei) 青藏高原科學田野考古工作標誌性事件。

昌都卡若遺址出土的雙體(ti) 陶罐。受訪者供圖

截至目前,西藏已調查登記的各類文物點4468處,各級文物保護單位2373處,其中國家級70處、自治區級603處、市縣級1700處;可移動文物達51萬(wan) 件。以卡若遺址、曲貢文化遺址、故如甲木墓地和曲踏墓地、劄達桑達隆果墓地、古格石窟群、皮央東(dong) 嘎遺址、瓊結藏王陵等為(wei) 標誌的一係列史前石器遺址、墓葬遺址、岩畫,以及石窟、岩畫、造像等文物遺存的發現,使西藏地區早期文明史的脈絡越來越清晰地得以呈現。其中,拉薩曲貢文化遺址、阿裏故如甲木墓地和曲踏墓地、劄達桑達隆果墓地分別入選1991年、2014年和2020年度中國的十大考古發現,西藏考古為(wei) 探索中華文明的早期區域特征提供了有力的科學支撐。

西藏自治區山南市果拉康遺址中的壁畫。賈英傑 攝

從(cong) 空間範圍看西藏考古

西藏地區通過考古發掘獲得的文物點已遍地開花,新石器時代考古成果更為(wei) 豐(feng) 碩,拉薩、日喀則、昌都、林芝、山南、那曲市和阿裏地區,均發現有新石器時代文化遺址。

考古學家認為(wei) ,青藏高原的新石器時代至少存在著三種文化麵貌各異的原始居民群體(ti) ,即:以卡若遺址為(wei) 代表的藏東(dong) 河穀區文化,及從(cong) 事定居農(nong) 耕經濟兼有狩獵畜牧經濟的卡若居民群體(ti) ;以曲貢遺址為(wei) 代表的雅魯藏布江中下遊文化,及主要從(cong) 事定居農(nong) 耕和漁業(ye) 經濟的曲貢居民群體(ti) ;以細小打製石器為(wei) 特征的藏北細石器文化,及從(cong) 事遊牧、狩獵經濟的藏北遊牧居民群體(ti) 。

西藏地區考古發掘的打製石器。受訪者供圖

這三大文化各有風格,又有一定程度的交流和融合,西藏地區考古成果顯示,在大大小小的區域性之間,既有個(ge) 性特征,又存在疏密不等的內(nei) 在聯係,且都與(yu) 祖國內(nei) 地的石器時代文化保持著深層次關(guan) 聯。黃河上遊的氐羌係統文化、北方草原的遊牧文化都曾從(cong) 不同的方向匯集於(yu) 青藏高原特別是西藏地區,並與(yu) 當地土著文化融合,構成西藏古代文明的底色。

2022年1月13日國家文物局“考古中國”重大項目重要進展工作會(hui) 通報的西藏自治區4項重要考古發現中,包含位於(yu) 拉薩市當雄縣的當雄墓地。這處吐蕃時期的墓地,墓葬中既有吐蕃時代的“赭麵”人物陶器碎片,以及具有吐蕃文化特征的鴨嘴流單耳平底罐,也出土了具有唐風唐韻的90餘(yu) 顆石質黑白圍棋子、雄獅鳥紋金耳勺、漆皮殘片、紡織物等,這是各民族交往交流交融的重要物證,也是中華民族多元一體(ti) 格局演進脈絡的具體(ti) 反映。

西藏自治區拉薩市當雄縣當曲卡鎮,當雄墓地出土的雄獅鳥紋金耳勺。國家文物局供圖

從(cong) 時間範圍看西藏考古

西藏發現的各類文物點,包括各個(ge) 曆史時期代表性珍貴文物,時間跨度長且逐漸形成清晰發展脈絡。

2016年中國科學院古脊椎動物與(yu) 古人類研究所和西藏文物保護研究所合作,在西藏尼阿木底遺址發掘出土了石片、石葉、刮削器、尖狀器、雕刻器等,以石葉加工技術為(wei) 主要特征,年代距今至少約3萬(wan) 年,證明了人類在距今3萬(wan) 到4萬(wan) 年前,在氣候相對溫暖濕潤的末次冰期間冰階已登上了青藏高原。

西藏西部首批係統發掘的史前曠野遺址——切熱遺址,是青藏高原腹地少見的具有明確地層堆積的史前早期人類活動遺址,填補了青藏高原腹地距今8000年至10000年史前考古文化的空白;夏達錯遺址則屬距今8500年到7500年之間的新石器時代早期。

西藏自治區阿裏地區日土縣,夏達錯的美麗(li) 風光。孫自法 攝

西藏地區的考古,特別是近40多年來的考古發掘業(ye) 已填補了早期文明史上的諸多時間空白。舊石器時代的遺址,如藏北申紮的珠洛勒和多格則、藏北班戈色林錯東(dong) 南岸的各聽、藏西日土的紮布和夏達錯東(dong) 北岸、藏南吉隆的哈東(dong) 淌和卻得淌等遺存的發現,說明更新世的自然條件遠比今天優(you) 越,更適合遠古人類的生存。藏北申紮一帶發現的舊石器中出現一種橢圓形的長刮器和長條形圓頭刮器、尖狀器等,都同樣見於(yu) 河北陽原虎頭梁、山西泌水下川、寧夏水洞溝等舊石器時代遺址。被認為(wei) 都與(yu) 黃河流域發現的舊石器基本上屬於(yu) 同一個(ge) 係統。

從(cong) 文物類型看西藏考古

卡若遺址發現的房屋建築,既有木結構的草泥牆建築,也有半地穴式的卵石牆建築,還發現有石鋪路、石牆建築、窖穴等,卡若遺址還出土了大量的粟粒和穀灰,說明早在4000多年前,西藏東(dong) 部地區就有了原始的種植業(ye) 。卡若遺址出土文物數萬(wan) 件,包括石器7978件,骨器368件,陶片200多塊,裝飾品50件等。

從(cong) 西藏昌都江達縣境內(nei) 的乃若山墓葬內(nei) 出土的單耳陶罐。陳祖軍(jun) 攝

考古學者認為(wei) ,卡若文化與(yu) 在東(dong) 麵的雅礱江流域和大渡河流域黃土堆積中發現一些遺址,以及在北麵的甘肅、青海境內(nei) 存在著距今四五千年之間的馬家窯、半山馬廠等文化遺址保持著密切關(guan) 係。

在打製石器方麵,卡若遺址的盤狀敲砸器見於(yu) 甘肅四壩灘、永靖大河莊和酒泉下河青馬廠類型遺址。切割器見於(yu) 蘭(lan) 州附近的羅漢堂、齊家坪等馬家窯文化遺址。細石器和磨製石器也同樣見於(yu) 黃河上遊的新石器時代文化遺址中。

至於(yu) 卡若文化早期的圓形和方形半地穴房屋、處理過的紅燒土牆壁和居住麵,則屬於(yu) 甘肅、青海等地馬家窯文化傳(chuan) 統和居住形式。在卡若遺址發現的粟米,屬於(yu) 黃河流域的傳(chuan) 統農(nong) 作物,耐幹旱,南方較少種植。卡若遺址出土的粟米,很可能就是從(cong) 馬家窯文化傳(chuan) 播麵來。

遊客在甘肅省定西市臨(lin) 洮馬家窯遺址參觀。張宇 攝

昌都小恩達石棺墓葬所代表的古代文化也與(yu) 西北齊家文化相關(guan) ,同時與(yu) 西藏以及四川西部、雲(yun) 南西北部、青海等地發現的石棺葬文化存在聯係。

拉薩曲貢文化遺址出土的一枚青銅鏃表明,大約在距今4000年前後,青藏高原的先民已經開始跨入青銅時代。曲貢文化遺址位於(yu) 雅魯藏布江的中遊地區,是西藏地區新石器晚期一支高度發達的史前文化。曲貢村民過著以農(nong) 耕方式為(wei) 主、畜牧為(wei) 輔的經濟生活。曲貢文化被認為(wei) 是一種受外界影響較小的土著文化,但依然與(yu) 齊家文化存在某種聯係。

西藏阿裏故如甲木墓地出土的青銅器。受訪者供圖

從(cong) 交往交流交融看西藏考古

考古學者研究發現,西藏南部地區的細石器更接近華南地區的石器傳(chuan) 統,尤其與(yu) 四川、貴州、雲(yun) 南等地的舊石器時代晚期以來的石器傳(chuan) 統有著直接關(guan) 係。專(zhuan) 家認為(wei) ,西藏的細石器更可能來自內(nei) 地,既有從(cong) 北方草原通過半月形文化帶進入青藏高原的可能,也有通過橫斷山區沿大江大河進入西藏地區的可能。

西藏考古成果也展現了青藏高原與(yu) 祖國內(nei) 地乃至外部世界持續存在的交往交流。山南市昌果溝遺址既發現了青稞、小麥、豌豆等被認為(wei) 是來自西方的農(nong) 作物及經濟作物,也發現了來自黃河流域的粟等植物遺存。在發掘的一批春秋時代的石室墓中,還出土了一件鐵柄銅鏡,被認為(wei) 可能來自中亞(ya) 或南亞(ya) 。

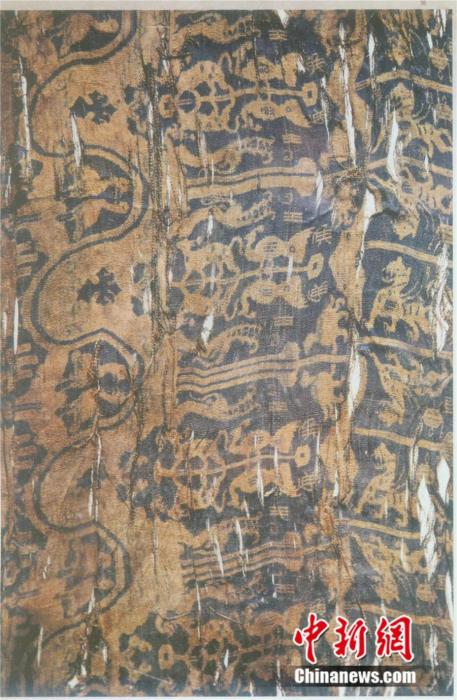

而西藏阿裏地區故如甲木墓葬中發現有絲(si) 織品、金麵具、銅器、鐵器、木器及大量殉葬動物骨骼,年代約在公元2世紀至3世紀前半葉的東(dong) 漢時期。其中帶有漢文“王侯”銘文的鳥獸(shou) 紋錦,是西藏地區考古中首次發現的絲(si) 織品,也是青藏高原發現的最早的絲(si) 綢實物。

西藏阿裏地區出土的王侯漢字織錦。受訪者供圖

與(yu) 之年代相近,距今1800年左右的曲踏墓地,隨葬有箱式木棺、黃金麵具、絲(si) 織品、陶器、銅器、鐵器、木器和料珠等。其中“王侯”漢字織錦,體(ti) 現出和新疆地區同一時期絲(si) 綢織物的近似性,說明兩(liang) 者可能存在內(nei) 在聯係,而織錦漢字則表明其製造地或者發源地隻能是中原地區。

吉隆境內(nei) 發現的“大唐天竺使之銘”,是西藏地區迄今為(wei) 止發現的年代最早的一通唐代漢文碑銘,是唐朝太宗高宗時期奉命出使天竺的大唐禦使王玄策一行,開拓經過吉隆河穀的吐蕃—尼婆羅道抵達南亞(ya) 的珍貴史料。在山南市博物館收藏的170多件吐蕃時期出土文物中,則除了反映中國本土文化特點的文物,特別是www.easyfundingllc.com地區特色的器物之外,也收藏著具有希臘風格的酒神銀盤及20枚薩珊銀幣等,是中外文化交流在西藏地方考古和文物中的反映。

參觀者在西藏山南市博物館觀賞彩陶文物。張偉(wei) 攝

西藏考古成就揭示了西藏古文明裏中華文化的底色、高原地區文化的民族特色,以及中國各民族間深厚、寬廣和持久的交往交流交融規律,從(cong) 一個(ge) 區域、一個(ge) 學科的角度實證了中華民族多元一體(ti) 格局科學論斷。

作者簡介:

中國藏學研究中心二級研究員張雲(yun)

張雲(yun) ,中國藏學研究中心曆史研究所原所長、研究員,學術委員會(hui) 委員,“新世紀百千萬(wan) 人才工程”國家級人選,享受國務院政府特殊津貼,獲全國五一勞動獎章,www.easyfundingllc.com文化保護與(yu) 發展協會(hui) 理事、中國人權研究會(hui) 第五屆全國理事會(hui) 常務理事。擔任多卷本《西藏通史》執行總主編,著有《元代吐蕃地方行政體(ti) 製研究》、《吐蕃絲(si) 綢之路》、《上古西藏與(yu) 波斯文明》等十餘(yu) 種,合著十餘(yu) 種,獲“中國出版政府獎”、中國藏學研究珠峰獎特別獎等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。